ここからは日本、東アジアに自生する野生種が登場します。学名表記する機会が増えてきますが、その中に省略した命名者名が出てきます。一括ここにご紹介しておきます。参考になさってください。

Boulenger George Albert Boulenger (1858/10/19-1937/11/23)

C.A.Mey. Carl Anton von Meyer (1795/04/01-1855/02/24)

Crép. François Crépin (1830/10/30-1903/04/30)

Franch. Adrien René Franchet (1834/04/21-1900/04/15)

H.Ohba 大場 秀章 (1943/07/14-)

J.C.Wendl. Johann Christoph Wendland (1755/07/17-1828/07/27)

Koidz. 小泉 源一 (1883/11/01-1953/12/21)

Lindel. John Lindley (1799/02/05-1865/11/01)

Makino 牧野 富太郎 (1862/05/22-1957/01/18)

Momiy. 籾山 泰一 (1904/01/11-2000/03/03)

Nakai 中井 猛之進 (1882/11/09-1952/12/06)

Ohwi 大井 次三郎 (1905/09/18-1977/02/22)

Regel Eduard August von Regel (1815/08/13-1892/04/15)

Rochebr. Alphonse Trémeau de Rochebrune (1836/09/18-1912/04/23)

Sav. Paul Amédée Ludovic Savatier (1830/10/19–1891/08/27)

Thunb. Carl Peter Thunberg (1743/11/11-1828/08/08)

絶滅危惧種に関するデータは、NPO法人(野生動物調査協会とNPO法人 Envision環境保全事務所、http://jpnrdb.com/aboutsite.html)が作成した「日本のレッドデータ検索システム」を使わせていただきました。

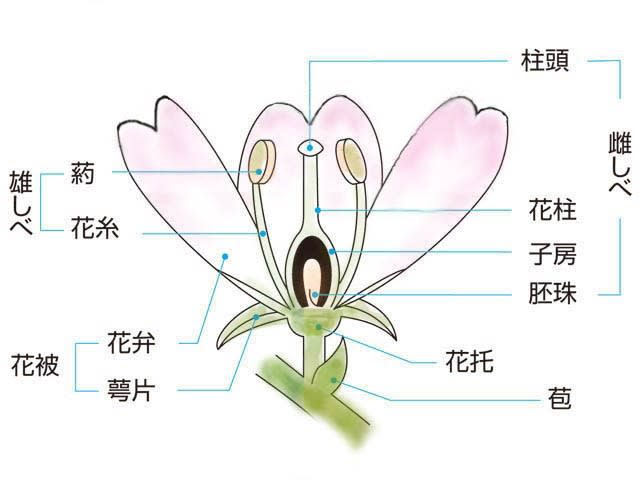

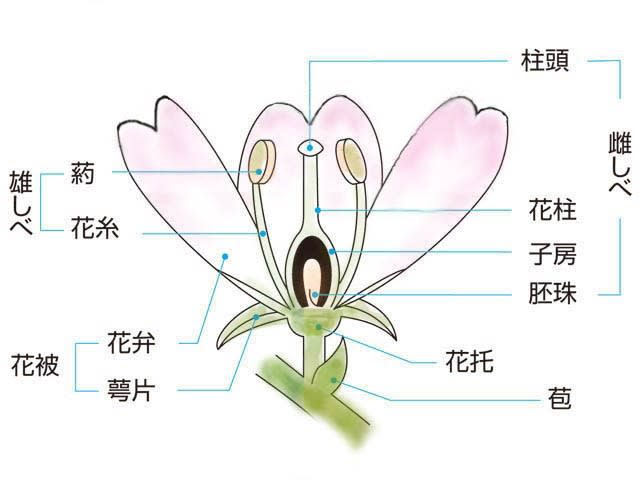

ここからの内容を知る上で必要な花の構造をご紹介しておきます。

https://kotobank.jp/word/%E8%90%BC%E7%89%87-460734 から

以下に述べるノイバラとテリハノイバラ、ツクシイバラ、ヤマイバラ、ヤブイバラ、アズマイバラ、モリイバラ、ミヤコイバラ、フジイバラは Sect. Synstylae ( シンスティラ節 / ノイバラ節) に属します。

これらの薔薇は、属に共通した特徴;「 白い五弁の花びらを付け、花柱は萼筒の喉部から突出する、柱状の花柱は雄しべとほぼ同じ高さである、小葉が5~9枚付く、托葉は葉柄に沿着する、ローズヒップに萼片が残る等 」を備えています。

※1 Rosa multiflora Thunb. ノイバラ(ノバラ、野薔薇) 在来種。沖縄以外の日本各地の山野に自生、朝鮮、中国、台湾に分布。各種バラの品種改良に使われ、園芸品種に房咲き性をもたらした基本原種です。以下の別称が存在します。

Rosa multiflora Thunb.

=Rosa blinii H.Lév.

=Rosa calva (Franch. & Sav.) Boulenger

≡Rosa dawsoniana Ellw. & Barry

=Rosa dawsoniana Ellw. & Barry ex Rehder

=Rosa diffusa Roxb.

=Rosa elongata Dum.-Cours.

≡Rosa floribunda hort.

=Rosa floribunda hort. ex Andr.

=Rosa florida Poir.

=Rosa formosana Koidz.

=Rosa franchetii Koidz.

=Rosa franchetii var. paniculigera Makino ex Koidz.

=Rosa glabrifoliolata Uyeki

=Rosa grevillei Sweet

=Rosa hiburiensis Uyeki

≡Rosa hollandica hort.

=Rosa hollandica hort. ex Dum.-Cours.

=Rosa intermedia Carr.

=Rosa japonica Rossig

=Rosa lebrunei H.Lév.

=Rosa mokanensis var. quelpaertensis

=Rosa multiflora f. erubescens (Nakai) Sugim.

=Rosa multiflora f. glabrescens (Honda) Sugim.

=Rosa multiflora f. glabrifoliolata Uyeki

=Rosa multiflora f. inermis (Hisauti) Sugim.

=Rosa multiflora f. inermis M.Kim

=Rosa multiflora f. pilosissima (Nakai) Sugim.

=Rosa multiflora f. platyphylla (Thory) Rehd. & E.H.Wilson

=Rosa multiflora f. quelpaetensis

=Rosa multiflora var. adenophora Franch. & Sav.

=Rosa multiflora var. adenophylla Franch. & Sav.

=Rosa multiflora var. alboplena T.T.Yu & T.C.Ku

=Rosa multiflora var. calva Franch. & Sav.

=Rosa multiflora var. carnea Thory

=Rosa multiflora var. formosana Cardot

=Rosa multiflora var. hiburiensis Uyeki

=Rosa multiflora var. legitima Regel

=Rosa multiflora var. microphylla Franch. & Sav.

=Rosa multiflora var. multiflora

=Rosa multiflora var. platyphylla Thory

=Rosa multiflora var. quelpaertensis (H.Lév.) Nakai

=Rosa multiflora var. taoyuanensis Z.M.Wu

=Rosa multiflora var. trichogyma Franch. & Sav.

=Rosa multiflora var. trichogyna Franch. & Sav.

=Rosa platyphylla (Thory) Takasima

=Rosa platyphylla Hort.Japan.

=Rosa polyantha Sieb. & Zucc.

=Rosa polyantha f. roseipetala Honda

=Rosa polyantha var. erubescens Nakai

=Rosa polyantha var. glabrescens Honda

=Rosa polyantha var. glabrifoliolata (Uyeki) Honda

=Rosa polyantha var. hiburiensis (Uyeki) Honda

=Rosa polyantha var. inermis Hisauti

≡Rosa polyantha var. pilosissima Nakai

=Rosa polyantha var. pilosissima Nakai ex T.Kawamoto

=Rosa polyantha var. quelpaertensis (H.Lév.) Nakai

=Rosa polyanthus Rossig

≡Rosa prolifera hort.

=Rosa prolifera hort. ex Steud.

=Rosa quelpaertensis H.L

=Rosa quelpaertensis Lév.

=Rosa roxburghii Sweet.

≡Rosa simplex hort.

=Rosa simplex hort. ex Hook.fil.

=Rosa thoryi Tratt.

=Rosa thunbergii Tratt.

≡Rosa thyrsiflora Leroy

=Rosa thyrsiflora Leroy ex Déségl.

=Rosa trichogyna Nakai

=Rosa wichurae C.Koch

亜種

Rosa multiflora subsp. formosana Thunb. ex Murray

Rosa multiflora subsp. multiflora

変種

Rosa multiflora var. adenochaeta (Koidz.) Ohwi ex H.Ohba

Rosa multiflora var. cathayensis Rehder & E.H.Wilson

Rosa multiflora var. cathayensis Sargent

Rosa multiflora var. mokanensis

Rosa multiflora var. platyphylla Franch. & Sav.

Rosa multiflora var. villosula F.P.Metcalf

品種

Rosa multiflora f. aglandulifera Konta

Rosa multiflora f. multiflora

Rosa multiflora f. rosipetala (Honda) Yonek.

Rosa multiflora f. watsoniana (Crep.) Matsum.

花は、枝先に円錐花序をつけ、花数が少ないと散房花序になる、花弁の先が凹む

花の色は白く、小さい五弁花を、まれに淡紅色を沢山咲かせます

花柄は、軟毛があり、ときに腺毛も混じる、花托筒(萼筒)は、つぼ形で無毛。

ローズヒップ(萼筒の肥大した偽果)は、直径6~10 mmの類球形で赤く熟して、先端に萼片が残る。

托葉は櫛の歯のように、羽状に深く細く裂け、腺毛が密生している。

葉軸に軟毛と小さなとげがある。

葉は奇数羽状複葉で互生し、長さ2~5 cm、幅0.8~2.8cmの楕円形~卵形の小葉が7~9枚付き、根元の小葉の方が小さい、葉の縁には細かい鋸歯があり、表面は光沢がなく無毛。

葉の縁に細かい鋸歯があり、裏面と葉の軸には軟毛が密生する。

雄しべは黄色く多数付き、花柱は合着して柱状になり無毛。

萼片は広披針形で、内面と縁に綿毛、小裂片、腺毛がある。

、

、

棘は鉤形に湾曲する赤褐色で下向きのとげがある。

http://mikawanoyasou.org/data/noibara.htm から詳細な写真を引用させていただきました。

Rosa multiflora Thunb. の特徴

花 枝先に円錐花序をつける秋遅くまで残る、花数が少ないと散房花序になる

花の大きさ 25~30mm、花弁の先が凹む

花期 4~6月

花の色 五弁花、小さくて白い花、まれに淡紅色を沢山咲かせます

樹形 高さ1~4 mのつる性落葉低木、刈り取っても根本から萌芽し根絶が難しい、低地~山地の日当たりのよい場所で普通にみられる

花柄 長さ1.5~2.5㎝、軟毛があり、ときに腺毛も混じる

雄しべ 黄色く多数付く

花柱 合着して柱状になり無毛

花托筒(萼筒)つぼ形、無毛

萼片 広披針形、内面と縁に綿毛があり、小裂片があることも多く、腺毛があることもある

香り やさしい芳香、蜜も多く出す、蒸留して香水の原料になります

葉 奇数羽状複葉で互生し、長さ2~5 cm、幅0.8~2.8cmほどの楕円形~卵形の小葉が7~9枚付く、葉の縁には細かい鋸歯があり、表面は光沢がなく無毛、裏面と葉の軸には軟毛が密生します、根元の小葉の方が小さい

葉軸 軟毛と小さなとげがある

托葉 櫛の歯のように羽状に深く細く裂けるのが特徴、普通、腺毛が密生し、腺毛が縁だけのものもある

棘 枝には鉤形に湾曲する赤褐色で下向きのとげがある

樹皮 灰褐色や黒紫色、若い枝は緑色か紅紫色。成木になると樹皮は剥がれてトゲが無くなる

ローズヒップ 9~10月に、直径6~10 mmの類球形で赤く熟して、秋遅くまで残る、先端に萼片が残り、やがて黒く変色する、痩果は長さ約4㎜、5~12個入る

ローズヒップには、マルチフロリンA, アフゼリン、ケルセチン、ラムノグルコシドなどのフラボノイドとリコピンを含む。 マルチフロチンAは抗生物質との併用が可能であることが解明されました。※1少量摂取しても緩下作用があります。また、利尿作用もあるといわれ、漢方では営実と称し、瀉下薬、利尿薬として日本薬局方にも記載されています。10月ごろに採取し、青味が多少残り完全に紅熟しない半熟のものが良品とされ、天日干しで乾燥して仕上げます

※1 武庫川女学院薬学科、森本麻友「マルチフロリンAの瀉下活性発現メカニズム解明2015.11.25」から以下『』内を引用させていただきました。

『便秘が危険因子となる疾患の予防(特に高齢者では、その半数が機能性便秘で、発症予防は極めて重要です)など、介護の現場における患者や介護者の生活の質の改善に、抗生物質との併用が可能であることが解明され今後、貢献できるものと考えられます。』

民間療法では、便秘に営実1日量2 – 10gを水400 – 600ccで煎じて、3回に分けて服用する用法が知られています。ただし、腹痛や激しい下痢を引き起こすこともあり、用量には注意が必要となるので、少量から始め、効果を見ながら増量します。腎臓や脚気の浮腫には、1日量3~5gを水300 ccで煎じて、2~3回に分服する用法が知られています。又、消炎作用を利用して、にきび、腫れ物に前記の煎液を冷まして、患部を洗ったり、ガーゼなどの布に含ませて冷湿布するのがよいとされます。皮膚の保護作用、収れん作用、抗酸化性、美白性、保湿性、皮膚細胞の活性効果をもち、化粧品成分に利用されています。

マルチフロリンA

営実 https://dokusogan.jp/about/shoyaku.html

※偽果、営実 木下武司、日本生薬学会第 57 回年会要旨集(徳島、2010 年)から

『』内を一部分省略して引用させていただきました。

『漢方では本朝経験方として營實湯(浅田宗伯『勿誤薬室方 函』に収録)があり、これももっぱら瀉法の薬方として知られている。一方、中国では『神農本草經』以来の歴代本草に必ず収載される品目であるが、中国の古典本草書、医書のどこにも瀉下薬という認識はどこにも見当たらず、日本で派生した用法であることは確実である。演者は、日本生薬学会第 57 回年会において、エイジツがどのような経緯で瀉下薬として用いられるようになったかを検討したところ、エイジツの本来の薬用部位は根であり、『本草經集注』で陶弘景が「營實は是牆薇(營實の別名)の子なり」と注釈したことにより、日本でそれがそのまま受け入れられ、ノイバラの実に瀉下作用のあることを実験的に知り得て瀉下薬として開発されたと推察した。ノイバラの実を薬用とするのは日本独自であるが、『聖濟總䤴』に「營實」を配合する処方があり、注にヤナギの木で作った臼で磨って中の“黄肉”を篩い取るとあるところから、営実仁の発生は中国医書に由来する可能性が出てきたので、本年会ではこれについて詳細に考証する。』

花柱は突きだし出し、ほぼ雄しべと同長、短毛がある

花柱は突きだし出し、ほぼ雄しべと同長、短毛がある

ローズヒップは、長さ8-10mmの球状で、10〜11月に赤く熟し光沢がある先端に花柱や萼片の一部が残る

ローズヒップは、長さ8-10mmの球状で、10〜11月に赤く熟し光沢がある先端に花柱や萼片の一部が残る

、

、