最上徳内記念館。最上徳内の胸像。山形県村山市中央。

2024年9月14日(土)。

河北町の道の駅で起床。翌日の山形市芋煮会に合わせて行程を調整したため、本日は余裕があったので、準予定地であった最上徳内記念館をまず見学した。9時に入館し、1時間ほど滞在した。室内は撮影禁止であったので、北海道を模した島がある庭園に置かれた最上徳内の胸像と移築された市内の古民家を撮影した。

最上徳内(1755年~1836年)は村山市楯岡出身で、江戸時代後期の北方領土探検家である。江戸幕府の蝦夷地検分隊の一員として蝦夷地(北海道)に赴いたのが最初で、その後、択捉・国後などの北方諸島を含めて生涯で9回も訪れ調査をおこない、探検家として高い評価を受けた。この偉大な業績を後世に伝えていくため1993年に開館し、書物・測量器・北方の地図・択捉島に建立した標柱などの資料を展示している。

最上徳内は、農業のかたわらたばこ栽培を営み、青年期には隣町谷地の津軽屋に奉公し、仙台・南部・津軽まで行商に出かけた。そのころに、「蝦夷一円、本朝開闢以来人倫の教導なしと聞いているが、願わくば一度かの地に入り、かの土人に本朝農民のごとくに耕作の諸事を教え蝦国を上国の風に習わしたい。」と語り、二十歳の時、東にそびえる甑岳に登り武士となる決心をしたという。

天明元年(1781)江戸に出た徳内は、たばこ屋に奉公しまもなく幕府の医官山田宗俊(図南)について医学を学び、その後、徳内の生涯の師となる本多利明の音羽塾に入門し、天文、測量、航海術を学んだ。

天明4年(1784)幕府内では、ロシアの南下対策として蝦夷地の開拓と交易を目的とした蝦夷地検分・蝦夷地開拓の議が持ち上がり、老中田沼意次は蝦夷地探検隊を組織し、天明5年(1785)山口鉄五郎・庵原弥六・佐藤玄六郎・皆川沖右衛門・青島俊蔵の5人の普請役を蝦夷地に派遣することとなり、俊蔵と親しかった本多利明も参加することになっていたが、急病のため利明の代理として最上徳内が、竿取りという身分で参加した。これ以後1809年まで9回の幕府蝦夷地探検に従事した。

天明6年(1786)の探検で徳内は、単身エトロフ島に渡り、滞在していたロシア人から千島が列島であることや欧州地誌を教えられた。徳内はウルップ島の最北端まで渡り、日本で最初にウルップ島に渡海した人物となった。

寛政10年の蝦夷地探検では、幕府が蝦夷地を直轄地にするため、近藤重蔵が隊長となりクナシリ島からエトロフ島を回り渡海した。徳内と重蔵一行は蝦夷舟でエトロフ島に上陸し「大日本恵登呂府」の標柱を建立した。歴史上初めてとなるエトロフ島までの日本領土宣言であった。

晩年徳内は、長崎から江戸参府としてオランダ商館長に随行してきたオランダ商館医師シーボルトに出会い、会談の中で、日本・支那・西洋の数学やアイヌ民族の風俗・カラフトの地図などを渡した。徳内は数十日間シーボルトとアイヌ語の共同編纂を行った。後にシーボルトは「尊敬すべき老人」「尊敬すべき老友」「今世紀における最も卓越した探検家」と高く評価した。

徳内は天保7年(1836)浅草の田原町で82歳の生涯を閉じた。彼の墓は現在、本郷駒込蓬莱町の蓮光寺に葬られており東京都の指定文化財となっている。

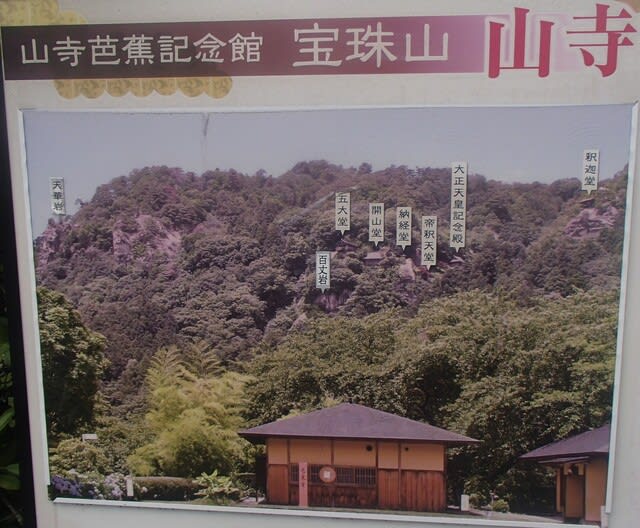

山寺芭蕉記念館。山形市山寺字南院。

俳人松尾芭蕉は元禄二年(1689)『おくのほそ道』行脚の途上、出羽国山寺を訪れ、名句「閑さや岩にしみ入蝉の声」を詠んだ。

予定地の一つだったが、旅行前に調べたら空調改修工事に伴い8月30日から11月1日まで休館だったので、往路は山寺に立ち寄らなかった。帰路は時間があったので、とりあえず現地に行くことにしたが、やはり、休館であった。

山寺(宝珠山立石寺)を眺めるビューポイントではあった。

裏・山寺。峯の浦。垂水遺跡。蜂の巣状の岩肌と鳥居の造形美。山形市山寺千手院。

「山寺」は山形県を代表する観光地のひとつであるが、さらに奥地に”裏・山寺”と呼ばれるエリアがあることを「るるぶ」で知った。山寺は既に1990年代後半に登っているし、心臓病患者の私には辛いのでパスした。

裏・山寺は正式名称を「峯の浦」といい、かつて山寺を開山した慈覚大師円仁が山寺の構想を練った場所といわれている。裏山寺では、1千年以上にわたり、僧侶や苦行者が、峯の浦として知られる山寺の先で瞑想し、修行をしてきた。

入口は千手院観音堂の境内下にあり、数台が駐車できる。人気があるエリアなので土曜日でもあり数十人の入山者を見かけた。

鳥居をくぐって階段を登ると、仙台と山形を結ぶJR仙山線の線路が目の前に現れる。

階段を上ると千手院観音堂の左に茶店があり、トイレもある。

千手院観音堂の右に、峯の浦の全体MAPが書いてある看板がある。看板の隣には協力金箱が設置されている。観音堂の右から入山する。

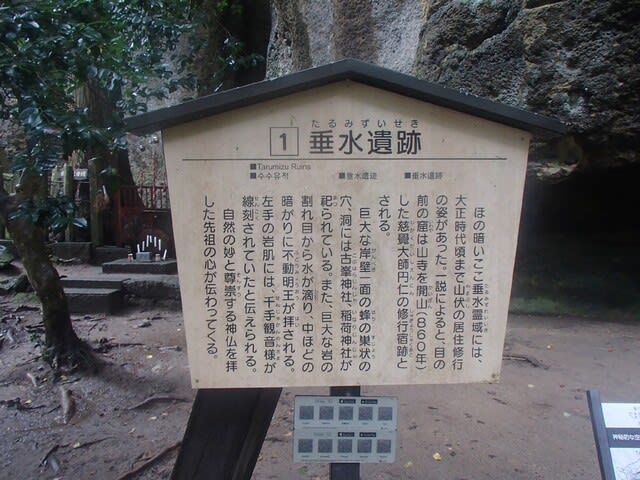

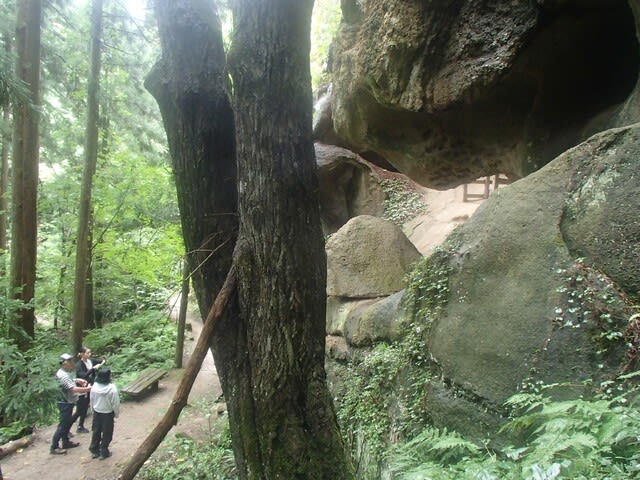

千手院観音堂を出て森の中の登山道を20分近く登っていくと、蜂の巣状の巨大な岩肌と鳥居の造形美が目の前に現れて、垂水遺跡に着く。

垂水遺跡には、水の浸食によって形成された、蜂の巣状の穴がたくさんある巨大な岩壁がある。

中には、古峯神社の鳥居と稲荷神社が立っている。

少し右奥に行くと、円仁宿跡というほら穴のような場所に行き着く。円仁とは、山寺を開山した慈覚大師のことである。大正時代までは、修験者がこの円仁宿跡に訪れていたという。

近くの割れ目には、不動明王が祀られている。

蜂の巣のような小さな穴が集まる大きな岩の割れ目には、修験跡や五輪塔窟などの遺跡も残る。

散策路をさらに左奥へ進むと、城岩七岩と呼ばれる7つの岩が並んでおり、城岩七岩の先では、特徴的な岩に囲まれた神道の特別な祭事に使われていたと考えられる広場に出るというが、クマ注意の看板と歩行の疲れにより立ち入ることはせずに、往路を戻った。

駐車場からの往復見学時間は1時間ほどであった。

寒河江市郷土館。旧西村山郡役所。山形県指定有形文化財。寒河江市寒河江字長岡丙。

4月第2土曜日から11月第2日曜日までの土、日、祝のみ開館。

擬洋風建築の旧西村山郡役所と旧西村山郡会議事堂は、寒河江公園内の西側に「寒河江市郷土館」として移築復元され、地域の歴史や当時の文化を語り継いでいる。旧西村山郡役所では、郡制時代における西村山郡の政治や経済、文化をテーマとした展示が、また郡会議事堂では西村山郡内で出土した縄文土器や石器などの考古資料の展示が行われている。室内は撮影禁止である。

旧西村山郡役所は、木造2階建、両翼1階建で、面積は319.7㎡の建物である。玄関には洋風の建築柱やバルコニーを施し、窓はバロック風ガラス窓(ファンライト)で、屋根は銅板葺きになっている。玄関ポーチ付近の細部装飾や、軒蛇腹などの細部装飾は意匠的価値がある。内壁は和紙貼りで、寄棟造りの和洋折衷様式である。

1878年(明治11)、太政官布告による郡区町村編制法の公布に伴い、幕末の代官所があった寒河江村南町に西村山郡役所が建てられた。

同年8月10日には建築棟梁を任命し、12月4日に落成、12月7日に開庁するという、驚くべき速さで工事が進められた。この建築は、地元寒河江の棟梁富樫伊久助が中心になって施工された。

竣工当時は、西村山郡の郡役所として、その後寒河江町役場や西村山地方事務所として利用された。

現存する郡役所建築としては、全国でも3番目に古い。

旧西村山郡会議事堂。山形県指定有形文化財。

旧西村山郡会議事堂は、木造2階建、寄棟造、銅板葺で、正面に玄関及び脇玄関ポーチを取り付けた、面積147.8㎡の擬洋風建築である。明治19年(1886年)8月末竣工。竣工当時は西村山郡の議事堂として郡役所の隣に建設されたが、旧制寒河江中学校(現・寒河江高校)校舎本館や本郷村(現・大江町の一部)役場庁舎として移転を繰り返した。

この建物は、現存する郡会議事堂では国内最古のもので、同郡役所と一組で存在している点でも、たいへん貴重な遺構である。

寒河江公園つつじ園(展望広場)。

11種類約4万3千株のつつじを有する東北最大級のつつじ園からは山形盆地と蔵王を一望できる。

寒河江城跡。寒河江市丸内。

現在の寒河江城のある地域(寒河江市丸内)に最初に館を建てたのは源頼朝の要請により鎌倉幕府公文所(のち政所)の初代別当となった大江広元の嫡男大江親広であったとされる。大江氏は古代豪族土師氏の後裔で、菅原道真が出た菅原氏と同族の学者の家系である。広元の四男季光は長州藩主家・安芸毛利氏の祖である。

大江親広は承久3年(1221年)承久の乱において後鳥羽上皇の側に付き、敗れると寒河江荘に潜居したという。鎌倉を離れ現地を直接治めるようになったのは5代元顕のときからである。

寒河江城を城として整備したのは寒河江大江氏として初めて寒河江氏を名乗った8代寒河江時氏とされる。築城年代は南北朝時代末期から室町時代初期にかけてであり、当初は方形単郭の平城であった。その後二の丸・三の丸が築造され、天文3年(1534年)までには三重の堀を持つ連郭式平城となった。

この時の規模は、本丸:東西110m南北180m、二の丸:東西250m南北330m、三の丸:東西400m南北550mというもので、寒河江城を中心として城下町が形成されていた。

天正2年(1574年)最上氏の内訌である天正最上の乱に巻き込まれた寒河江氏は、天童氏・白鳥氏・蔵増氏・野辺沢氏、さらには同族の白岩氏・溝延氏・左沢氏により攻められ、本丸を残して攻め崩されてしまう。

天正12年(1584年)6月、最上義光が寒河江城攻撃の態勢を整え押し寄せると、寒河江氏家来衆は態勢を立て直す余裕もなく最上氏に下り、18代当主の寒河江高基は御館山(現・大江町)で自害し、寒河江氏嫡流は滅んだ。

その後、寒河江城は最上義光の直轄地となったが、文禄年間(1592年~1596年)嫡男最上義康に与えられた。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い・慶長出羽合戦では城主義康が伊達氏の救援要請や米沢からの上杉軍主力との対決のため留守にし、長崎中山氏(藤原北家花山院流)が守る城は庄内上杉軍によって攻め落とされたが、関が原の敗報に触れた庄内上杉軍は寒河江城から引き上げた。

慶長7年(1602年)頃から弟家親が城主となり、慶長14年~15年(1609年~1610年)頃家親が山形城に移ると、旧寒河江氏家臣の寒河江肥前が2万7000石で在城した。慶長19年(1614年)最上義光が病死し寒河江肥前が殉死すると最上氏蔵入り地となった。

元和8年(1622年)に最上氏が改易になると山形城主鳥居忠政の預かりとなるが元和9年(1623年)から翌寛永元年(1624年)にかけて本丸を残して廃城とされた。

現在は跡地の大部分が寒河江市立寒河江小学校および住宅地となっており、わずかに石碑と堀跡を残す。

このあと、翌日の芋煮会に備え、天童市の道の駅へ向かった。