中山町立歴史民俗資料館。岩谷十八夜観音庶民信仰資料室。山形県中山町長崎。

2024年9月13日(金)。

大江町の左沢楯山城史跡公園の見学を終え、東南の中山町立歴史民俗資料館へ向かった。山川の「歴史散歩」を読んだとき「岩谷十八夜(いわやじゅうはちや)観音庶民信仰資料」に関心を持ったからである。

岩谷十八夜観音堂。

中山町中心部の西方約4km山奥にある岩谷地区の十八夜観音堂は、昔から目の病気をなおす「目の神様、仏様」として信仰され、地元はもとより村山地方などの遠方からも多くの信者が参拝に訪れた。本尊の縁日が18日であることから十八夜観音といわれている。

盛時は「オナカマ(口寄せ巫女)」の本山といわれるほど栄え、観音は眼病平癒の仏として祈願が盛んに行われ、眼の小絵馬が奉納された。3月・8月・10月の18日を縁日と定め、村山地方のオナカマが祭や口寄せを行って賑わっていた。

現在は毎年8月18日に観音例祭が行なわれ、火渡りの儀式では修験者により清められた火の上を大勢の参拝者が様々な願いを込めて渡っていく光景がみられる。

観音堂の縁起には、飛鳥時代の開基とあるが定かではない。拝殿は大同2年(807年)に再建されたとの言い伝えがあるが、現在の拝殿は江戸中期の建物と鑑定されている。また、本殿には文政9年(1826年) 8月18日再建の棟札が残っている。

観音堂の南西約1㎞の高峰山頂近くに、東の山寺に対して、西の岩谷といわれた天台宗日月寺の奥の院には、修行したとみられる洞窟が数か所あり、内部には鎌倉~室町時代の宝篋(ほうきょう)印塔などが建っている。その存在から推定すれば、本殿は古い時代に建造されたものが再建されたものとみられている。

岩谷十八夜観音庶民信仰資料。

岩谷観音が特に注目されるようになったのは、主に村山地方一円からオナカマが奉納したトドサマという神の依り代(津軽・南部地方のオシラサマにあたる)や、ユミ・ジュズなどの用具や信者が奉納した絵馬など951点が国の重要有形民俗文化財に指定されたことからであり、資料は中山町立歴史民俗資料館に保存展示されている。

オナカマは、村山地方において、口寄せ・加持祈祷・卜占などを業とし、東北地方の民間信仰を考えるうえで注目されるものであることから、その入巫・成巫の過程をはじめ、巫業や唱え言などの習俗についても紹介されている。

我が国には、古くから、庶民の依頼にこたえて神がかりし、神意を託宣する巫女がいた。なかでも東北地方や奄美・沖縄諸島は、巫女たちによる口寄せ・加持祈祷・卜占が近年まで幅広く行われてきた地域とされている。

山形県村山地方は、こうした巫業が盛んだった典型的な地域の一つで、オナカマと呼ばれる巫女たちによる巫業を介して庶民信仰が濃厚に展開されてきた。

この庶民信仰資料は、オナカマやその信者たちから篤く信奉されてきた岩谷十八夜観音をめぐる関係資料を体系的にとりまとめたもので、この観音が巫女の守護神、眼病の神として信仰されてきたことから、オナカマの巫業に関わるもの、信者から岩谷十八夜観音に奉納されたもの、およびこの二者に密接な関係にある関連資料を網羅する充実した内容となっている。

信者から岩谷十八夜観音に奉納された鏡、絵馬、祈願札。

嘉永5年(1852)

文久2年(1862)

慶應2年(1866)

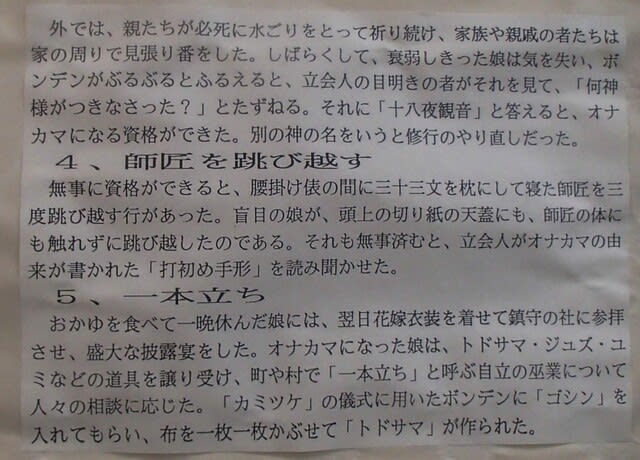

絵馬は、宝暦5年(1755)銘のものが最も古く、鏡を取りつけたものや眼病平癒を祈願する参詣図柄のものが多く含まれている。なかには享和3年(1803)銘の獅子踊りの図柄など信仰の多様性を物語るものが含まれている。また、祈願札では、眼病平癒を具体的に明記するものが多い。