※このブログわ 2010年に違うサイトに載せたものを再編集したものなのだ

<ラ タベルネッタ アッラ チヴィテッリーナ>でランチをしたぼくらわ もう終わってしまった展覧会なんだけど 千葉市美術館で 6月27日まで開催していた<若冲アナザーワールド>の『後期展示』を見たのだ

ぼくらわ 静岡での展示や 前期も見たんだけど その感想わ 後でリンクを貼るのだ

↓静岡での感想なのだ

http://blog.goo.ne.jp/dolci_ekou/e/33ee251e6c00f8093fe3f7400680fa15

↓前期展示の感想なのだ

http://blog.goo.ne.jp/dolci_ekou/e/fef06244694f305bb7c2c5a3ded58f33

静岡で見た作品もあったけど いっぱい良い作品があったので ぼくが気に行った数点をご紹介するのだ

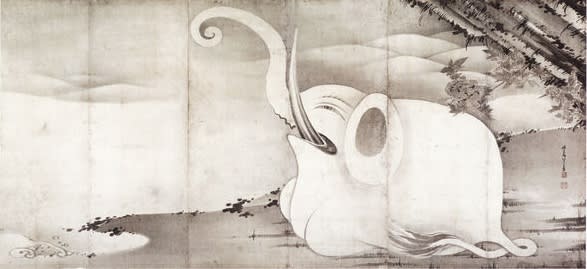

<象と鯨図屏風>なのだ

鯨わ なんで全体を描かなかったんだろう?と思うのだ 尾びれがあったら もっと鯨の迫力が出たと思うのだ

<五百羅漢図>なのだ

たくさんの羅漢さんたちがいて 象 龍 牛 馬などに乗っていたりして楽しそうなのだ 前に展示していた<石峰寺図>を思わせる作品なのだ

参考として載せるけど これが<石峰寺図>なのだ

あと 静岡でも見たけど<白象群獣図>や <樹花鳥獣図屏風>も良かったのだ

白象群獣図

獣花鳥獣図屏風

静岡でも見たし 千葉での展示も 前期と後期両方見れたので 今回の展示わ 9割方見れて大満足なのだ

いつか分からないけど また 若冲の展覧会を開催してほしいと思うのだ

ここから先わ 展覧会の詳細と えこうの感想を載せるのだ

千葉市美術館 <若冲アナザーワールド 「後期展示」> 終了しました

http://www.ccma-net.jp/exhibition_end/2010/0522/0522.html

作品リスト

http://www.ccma-net.jp/exhibition_end/2010/0522/list_0522_2.pdf

気になった作品(作者名がないものは、若冲筆)

19.鶴亭 大根にネズミ図

解説には、『甲子(きのえね)の日の深夜、子の刻まで起きて語り合い、二股大根などを供えて大黒天を祭る、甲子待ちの題材としたもの。ネズミは大黒天の使いである。若冲の描く大根と比べたとき、両者の共通点と相違点とが明らかになる。』と書かれていました。

大根の葉に乗っている簡単に描かれたネズミは可愛らしく、対して供えてあった二股大根は逞しい。

26.葡萄図

葡萄の水墨画で、掛け軸の天と地の部分(描かれていない上と下の部分)がブドウの色のむらさきにしてあった。

30.月夜白梅図

前回見たときは、絵の感想を書きましたが、今回は、表具が気になりました。本紙以外の部分がマンダラのような模様で、月と梅を賛美しているかのように思えた。(この装丁は、比較的新しいもののような気がするが・・・。)

35.髑髏図

解説には、『<白骨を見立せる版画>彫った板に表から墨をのせて、彫った部分を白く残してどくろを二つ表したもの。』と書かれていました。

43.寒山拾得図

双幅。正面を向き、小さな瓢箪が顔の近くにあるのが寒山で、向こうを向き、木の枝のようなものを肩にしょっているのが拾得。共にぷっくりしていて子供のよう。特に寒山の微笑んでいる姿が可愛らしい。

49.雷神図

静岡でも見た作品。前は、太鼓を追いかけて落ちる雷神に目がいったが、太鼓の木目にも筋目描きしていたとは気付かなかった。

53.双鶴図・霊亀図

双幅。2羽の鶴は胴体が卵のような楕円で描かれているが、足が長いのでスラッとした印象。鶴の鼻の穴のところに毛が描かれているが、実際に鶴の鼻の穴に毛があるのだろうか?亀は霊亀なので、尾の毛が長くなっていて、甲羅は筋目描きで表現している。

57.蓮・牡丹図

双幅。両方とも荒々しい筆で描かれていて、蓮の葉が蜘蛛の巣のように思えてくる。

61.海老図

2匹の海老が気持ち良さそうに泳いでいる。海老の尾のが筋目描きで表している。解説には、『海老は禅宗の画題である。蜆子和尚の食べ物である。』と書かれていました。

73.蜃気楼図

解説には、『<蛤にが作る幻>蜃とは大蛤のこと。古くは大蛤が吐く気によって空中に楼閣等があらわれると考えられていた。本作においても画面下部の蛤が気を吐き、上部に楼閣が出現する様が描かれている。習熟した筋目描きに楼閣や樹葉を巧みに表現し、また全体を淡墨で描くことによってその非現実性が強調されていることにも注意したい。』と書かれていました。

75.挽茶之図

石臼をひいているように見えて、実は石臼に肘をついて寝ている姿が描かれている。

78.布袋図

大笑いしている布袋様。いろんな布袋様を見ているが、この布袋様は、福耳がすごく大きい。解説によると、『巨大な福耳は、吉祥性をより強調させている。』と書かれていました。

97.梅に鸚鵡図

オウムの羽が筋目描きで表現されているので、より一層、羽が柔らかい感じに見える。

108.象と鯨図屏風

右隻

左隻

鯨は、背の部分だけ描かれているが、尾も描けばもっと迫力があると思うのだが・・・。象は座る姿、巻いてある尻尾などが可愛らしいけど、ゾウの目は三日月のようで、仏様のようにも思えてくる。(111.樹花鳥獣図屏風や、112.白象群獣図も一緒。)

112.白象群獣図

解説には、『<驚異的な画法> 同じく升目描きの技法により制作された作品。褐色の顔料(おそらく染料)の他の水墨と胡粉を主に用いており」その意味ではモノクロの版の枡目描き作品とも呼び得る。升目描きの作品群の中でも唯一若冲の印章をもつ本作は、類作中で最も複雑な彩色法が採られている。印の欠損状態からは、最晩年の制作というのが最も可能性が高いのではないかと考えられる。』と書かれていました。

134.鶏図

襖絵8面、掛け軸一幅、二曲一隻、合わせて11面あるが、それぞれに鶏3羽ずつ描かれている。しかも、簡略化されずに丁寧に描いている。でも、なぜ3羽ずつで描いたのかが疑問?

138.五百羅漢図

前期展示していた<石峰寺図>のように、たくさんの羅漢がいて楽しい図。羅漢は、様々な動物に乗ったり、いろんな物をもっていたりする。しかも地上だけでなく、雲の上にも簡素化されて描かれているので、500人(五百羅漢)いるかも?

↓ちなみに、これが前期展示していた<石峰寺図>です。

157.蔬菜図押絵貼屏風

蔬菜(野菜)が1面に1種類ごとにドーンと大きく描かれているので面白い。分かるのは、かぶ、レンコン、大根、ナス、しいたけ(まつたけ?)、かぼちゃくらい?

167.鶏図

雄鶏が3羽のひよこを背に乗せている面白い絵。良く見ると雄鶏の右後ろに雌鶏が控えめに描かれいるので、これは、鶏の家族の絵。

全会期を含めてですが、他には、このような作品が展示していました。

28.隠元豆・玉蜀黍図(隠元豆の方)

104.果蔬涅槃図

111.獣花鳥獣図屏風

左隻

右隻

119.乗興舟(部分の画像)

やっぱり若冲はいいなぁ~と改めて思いました。ちょっとは混んでいましたが、千葉での開催だったので比較的見やすかった。たぶん、東京で開催していたら、入場待ちの行列が出来ていたと思います。

今回、若冲の作品をたくさん見て、改めて凄さがわかったような気がしたし、もっと好きになりました。

今回も素晴らしい作品を見ることが出来ましたし、美味しいものを食べることが出来て、大満足でした。

ありがとうございます。