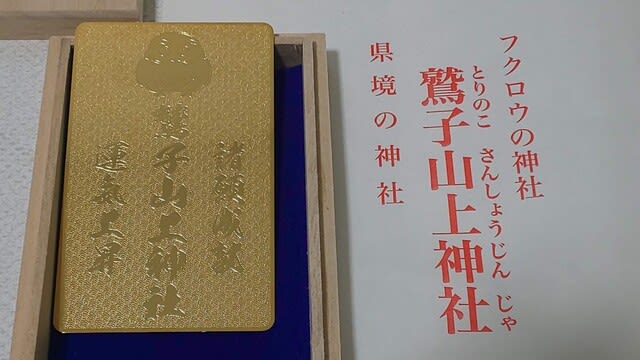

栃木県那須郡那珂川町と茨城県常陸大宮市の境界にあります

鷲子山上神社(とりのこさんしょうじんじゃ)に行ってきました。

笑う門には不苦労(ふくろう)来たる!!

不苦労で有名な「フクロウ神社」です。

この神社に来れば苦労しないと会社の同僚から聞いて気になって

いました。

大同2年(807年)に矢又村(現・栃木県那須郡那珂川町矢又)の

大蔵坊宝珠上人が阿波国から天日鷲命を勧請したのが鷲子山上神社

の始まりだそうです。

主祭神は、天日鷲命、大己貴命、少彦名命 の3柱です。

本殿の中央を県境が貫いていて、本殿は栃木県と茨城県のどちらからも県の

有形文化財に指定されています。

県境の神社で指定を受けた日本初の事例となりました。

拝殿は茨城県側ですが、栃木県・茨城県両社の共同所有の形をとっています。

社名の正式な読みは栃木県側が「とりのこさんしょうじんじゃ」、

茨城県側が「とりのこさんじょうじんじゃ」だそうで、本来は栃木県側も

茨城県側も「とりのこさんしょうじんじゃ」が正式な読みであったが、

1946年(昭和21年)に発足した神社庁に登録手続きをする際に、茨城県側の

宮司が誤って「とりのこさんじょうじんじゃ」と記入してしまったため、

茨城県側では「とりのこさんじょうじんじゃ」が正式な読みとなったのだ

そうです。

あと、元は1つの神社ですが宗教法人としての登録は栃木県・茨城県双方に

あり、2つの神社ということになっているそうです。

火災の時は栃木県、茨城県双方から駆け付け、ごみ収集に関して平時は

栃木県側が、祭礼時は茨城県側が収集するのだそうです。

祭神が天日鷲命という鳥の神であることから、「不苦労」・「福老」・

「福来朗」に通じるフクロウが神の使いとして崇拝されてきたそうです。

実際に鷲子山にはフクロウが生息していて夜になると姿を見せるそうです。

鷲子山上神社(とりのこさんしょうじんじゃ)に行ってきました。

笑う門には不苦労(ふくろう)来たる!!

不苦労で有名な「フクロウ神社」です。

この神社に来れば苦労しないと会社の同僚から聞いて気になって

いました。

大同2年(807年)に矢又村(現・栃木県那須郡那珂川町矢又)の

大蔵坊宝珠上人が阿波国から天日鷲命を勧請したのが鷲子山上神社

の始まりだそうです。

主祭神は、天日鷲命、大己貴命、少彦名命 の3柱です。

本殿の中央を県境が貫いていて、本殿は栃木県と茨城県のどちらからも県の

有形文化財に指定されています。

県境の神社で指定を受けた日本初の事例となりました。

拝殿は茨城県側ですが、栃木県・茨城県両社の共同所有の形をとっています。

社名の正式な読みは栃木県側が「とりのこさんしょうじんじゃ」、

茨城県側が「とりのこさんじょうじんじゃ」だそうで、本来は栃木県側も

茨城県側も「とりのこさんしょうじんじゃ」が正式な読みであったが、

1946年(昭和21年)に発足した神社庁に登録手続きをする際に、茨城県側の

宮司が誤って「とりのこさんじょうじんじゃ」と記入してしまったため、

茨城県側では「とりのこさんじょうじんじゃ」が正式な読みとなったのだ

そうです。

あと、元は1つの神社ですが宗教法人としての登録は栃木県・茨城県双方に

あり、2つの神社ということになっているそうです。

火災の時は栃木県、茨城県双方から駆け付け、ごみ収集に関して平時は

栃木県側が、祭礼時は茨城県側が収集するのだそうです。

祭神が天日鷲命という鳥の神であることから、「不苦労」・「福老」・

「福来朗」に通じるフクロウが神の使いとして崇拝されてきたそうです。

実際に鷲子山にはフクロウが生息していて夜になると姿を見せるそうです。

耕三寺・善通寺

耕三寺・善通寺

国分寺・厳島神社五重塔

国分寺・厳島神社五重塔

祖母とよく訪れた四国八十八ヶ所霊場第51番札所石手寺

祖母とよく訪れた四国八十八ヶ所霊場第51番札所石手寺

2024/9/20相変わらず仕事に追われた生活をしています。

2024/9/20相変わらず仕事に追われた生活をしています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます