総評:★★★★☆ 意外に良かった。

面白い度:★★★☆☆ 面白さとしては普通。

読みやすい度:★★★★★ 読みやすい。

ためになる度:★★★★☆ いい感じにためになった。

また読みたい度:★★★☆☆ 普通。

スターバックスジャパンの社長をやっていた岩田松雄さんの、リーダーについて書かれた本。

職場の同僚に勧められたので読んでみた。

この岩田さんは2016年現在で58歳くらいだろうか?

スターバックスジャパンの社長は51歳で就任し、そもそもの社長業を行うことになったのが43歳らしい。

新卒で日産に入社し、色々なお仕事を通してMBAを取得しその後はコンサルティング会社に入り、、、と、とても数多くの経歴がある人であった。

しかしこの本を見る限りは、とても心のおだやかなオッサン1?(笑)というか社長だった。

ゆるいところはゆるく、締めるところは締める。そんなメリハリの聞いた優しい人。

文体からは松下幸之助さんとか、稲盛昭夫さんなどっしりと構えた優しい感じのイメージがある。

でもそんな「伝説の人」という佇まいではなくて、今もしっかり現役で苦楽を経験しながら頑張っている社長というのにとても好感が持てた。

現在結婚されていて家族がいるのかはあまり分からなかった。

リーダーということについて色々書かれていた本だが、自分はリーダーは強いリーダーシップを持って、オラオラで、、という人のイメージが強くはあったが、この本を見て必ずしもそういう人だけがリーダーをやっているのではないということが分かった。

自分のパーソナリティとして、人には強く言えないところがあり、なんとか和を乱さないようにという考え方で仕事を今までやってきたのだが、まあそういったやんわり系の人でも社長業はやれるんだろうなあという望みを得た気がした。いや、でも人には強く言わなければいけない時もあるんだろうなあ。。。

リーダーは、饒舌でなくてもかまわない。リーダーは、人のすることは信じてはいけない。リーダーは、立ち止まらなければいけない。リーダーは弱くてもかまわないといったまあ色々なリーダー論が書いてあって、読んでいて面白かった。

最後に、読んでいて印象に残った内容を抜粋する。

・実際に現場に行かなければ、現場を重視しなければ、現場の味方をしなければみえてこないことがある。リーダーは、それを肝に銘じておかないといけないのです。

・リーダーは、どんな人を評価すればいいのか。わかりやすいひとつの考え方を、ご紹介しておきたいと思います。

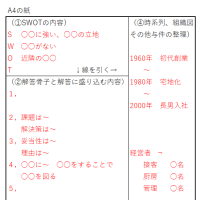

仕事が「できる」「できない」を横軸に、人間性が(もっといえば性格が)「いい」「良くない」を縦軸にマトリックスを作ってみてほしいのです。

「仕事ができて、性格がいい」「性格はいいが、仕事はもうひとつ」「仕事はできるが、性格が良くない」「仕事もできないし、性格も良くない」の四つのゾーンができます。

リーダーにとって最もありがたい部下は誰かといえば、もちろん「仕事ができて、性格がいい」という部下でしょう。では、次にありがたいのは、どのゾーンか。「性格はいいが、仕事はもうひとつ」というのは、上司にとってみれば手間がかかるように思えますが、そうでもないのです。なぜなら、得意な分野を見つけて伸ばしてあげればいいだけだから。むしろ、教育のしがいがあるというものです。

実は最もやっかいなのは、「仕事はできるが、性格が良くない」ゾーンなのです。ここに属する部下を持ったときに、リーダーは苦労します。

「結果さえ出していれば、何も文句はないだろ」と平気で言ってきたりする。協調性もなく、リーダーの言うことも聞いてくれない。平気でチームの和を乱してしまったりする。

それでもちゃんと自分の結果を出している。と自己PRもうまい。

さらにもっと気をつけなければならないのが、会社のためと言いながら、裏で計算高く保身だけを考えている人です。

こういう部下を評価したり、抜擢したりしてもいいものか。私の答えはノーです。もっというと、ある程度のところまでは任せられても、それ以上は任せられない、といったほうがいいかもしれません。結果的に、周囲が困るからです。

もちろん数字を残した部分は評価して、ボーナスなどを上げても良いと思います。しかし、間違っても人の上に立たせる昇進はさせてはいけません。禄を与えても地位は与えてはならないのです。

組織では、ポジションが上に行けば行くほど、求められる能力は「スキル系」の能力よりも「人格系(徳)」の能力が大きくなっていくと、私は思っています。

・最近は、何をするにしてもスピードが求められるようになっています。意思決定と決断においても、やはりスピードが重視されるのではないか、と考えている人が少なくないようです。実際、経営者はほぼ例外なく短気で、即断・即決する人が多い。私もどちらかというと短気です。

しかし、そうであっても、何より避けるべきは、十分な情報がないままに間違った意思決定をしてしまうことです。スピードを意識し過ぎて、間違った判断をしてしまっては意味がありません。

だから、まず私が心がけていたのは、自信を持って意思決定できないときは、決定のタイミングを先に延ばすことでした。つまり「今決定しない」ということを決定する。そして、どうしてもこの時点までに決めなければいけない、という時期を確認する。

その上で、さらに意思決定に必要な事実を集めるのです。しっかりと事実が集まっていれば、間違った判断をする可能性は低くなると私は信じています。

・意思決定を最も失敗しやすいのは、その材料となる「事実」が足りなかったとき、あるいは、「事実」が間違って伝わっていたときだと私は考えています。それでは、正しい判断ができるはずがありません。

だからこそ重要なのが、正しい事実を集める努力です。

例えば、一次情報を取ること。現場の社員から直接、話を聞くのも、そのひとつの方法です。現場にこと、事実があるから。それこそが、一次情報をあるから。~(中略)~

大切なのは、「人を信じてもいいけれど、人のすることを信じてはいけない」ということです。人は時に間違えるのです。してはいけないことや、する必要のないことをしてしまう。ところが、それを理解せずに相手の言うことを鵜呑みにしてしまうと、今度は自分が痛い目に遭ってしまいます。

・ひとつは、チャレンジしろ、とはっぱをかけること。そしてもうひとつは、万が一、失敗した場合は、責任はリーダーが取る。と明言すること。思い切ってやってこい、とリーダーがはっきりと言うことです。

・迷ったときはやってみる、と書きましたが、ひとつだけ例外があります。それは、人事について、です。

人事の失敗は、取り返しがつかないからです。私自身も、昇進させるべきではない人を昇進させてしまって大変苦い思いをした経験があります。逆に、ラインから外そうと思った人が実は自分を陰て支えていてくれていたことを知って、愕然としたこともありました。

人事だけは、迷ったまま決断してはいけない。

迷うということは、決めきれない何かがあるわけです。ならば、もっと情報を集めないといけない。

昇格でも、採用でも、人事だけは、慎重でなければなりません。多面的に、長期的に、そして根本的に見ていかなければなりません。

・仕事としての意思決定も、あるいはキャリアの意思決定も、迷ったらやってみる、という思いに至ったのは、どこかで自分を信じているから、ということも大きかったのかもしれません。

まさに、努力さえしていれば必ず報われるという思いがありました。~(中略)~

だから、苦しい状況に陥っても、立ち直ることができたし、大胆な選択もできた。

リーダーになったなら、あなたにもこの「何とかなる」という感覚をぜひ持ってみてほしいと思います。

そうすることで、意思決定はよりチャレンジングなものに、そして正しいものへと変わっていくと思うのです。

・ところが、「上が言っているから、しょうがないんだよ」で済ませてしまうミドルリーダーは驚くほど多いのではないでしょうか。

しかし、これでは部下はがっかりです。ミドルはいったい何のためにいるのか、と思われても仕方がない。ましてや、部下がやりたいことをミドルにお願いして、会社から却下されたときなどは、なおさらショックが大きい。

リーダーがこんなことをしていたのでは、とても部下からの信頼を得ることはできないでしょう。「ついていきたい」などとは思われません。

逆に経営者としても、このような「逃げるミドル」はいらないと思います。部下の気持ちをくんで上司に伝える。上司の意向を部下にわかりやすく伝える。このようなミドルでないと必要ありません。

・大きな決断は、時に誰かを傷つけたり、困らせたりすることになります。恨みを買うこともある。しかし、それを恐れていては、決断などとてもできないのです。

怒られても恨みを買っても、決めなければいけないことがあるのです。リーダーは、恨みに任ずる覚悟が必要です。

・リーダーは絶対に逃げてはいけません。それは、組織に危機的状況をもたらします。

そして逃げないとはつまり、決断するということです。だからこそ、決断する力を磨いておかなければならない。

そのためには、早い時期から決断する訓練をすることです。

報告をするときにも、ただ報告をするのではなくて、「私はこう思うのですが」という自分なりの意思決定をして報告してみる。会議に出るときには、上司の立場で聞いてみる。上司の意思決定を自分ならどうするか、考えてみる・・・。

決断力は、実は日常の場でも、鍛えられるのです。

・私は端的に、部下から「ついていきたい」と思われるリーダーに問われる行動はひとつの言葉に集約されると思っています。

「何か、困ったことはない?」

多くの場合、部下が頭を悩ませているのは、ポジティブなことではありません。ネガティブなことであることがほとんどです。

だからこそ、「何か、困ったことはない?」が有効になるのです。部下は自分からはなかなか困ったことを言いにくい。でも、リーダーの方からこういった声がけが絶えずあれば、相談してみようと思うでしょう。

以上、どんな感じでしょうか?色々書いてしまった。。。

そんなんで予想以上に色々学ばせていただいて本でした。

面白い度:★★★☆☆ 面白さとしては普通。

読みやすい度:★★★★★ 読みやすい。

ためになる度:★★★★☆ いい感じにためになった。

また読みたい度:★★★☆☆ 普通。

スターバックスジャパンの社長をやっていた岩田松雄さんの、リーダーについて書かれた本。

職場の同僚に勧められたので読んでみた。

この岩田さんは2016年現在で58歳くらいだろうか?

スターバックスジャパンの社長は51歳で就任し、そもそもの社長業を行うことになったのが43歳らしい。

新卒で日産に入社し、色々なお仕事を通してMBAを取得しその後はコンサルティング会社に入り、、、と、とても数多くの経歴がある人であった。

しかしこの本を見る限りは、とても心のおだやかなオッサン1?(笑)というか社長だった。

ゆるいところはゆるく、締めるところは締める。そんなメリハリの聞いた優しい人。

文体からは松下幸之助さんとか、稲盛昭夫さんなどっしりと構えた優しい感じのイメージがある。

でもそんな「伝説の人」という佇まいではなくて、今もしっかり現役で苦楽を経験しながら頑張っている社長というのにとても好感が持てた。

現在結婚されていて家族がいるのかはあまり分からなかった。

リーダーということについて色々書かれていた本だが、自分はリーダーは強いリーダーシップを持って、オラオラで、、という人のイメージが強くはあったが、この本を見て必ずしもそういう人だけがリーダーをやっているのではないということが分かった。

自分のパーソナリティとして、人には強く言えないところがあり、なんとか和を乱さないようにという考え方で仕事を今までやってきたのだが、まあそういったやんわり系の人でも社長業はやれるんだろうなあという望みを得た気がした。いや、でも人には強く言わなければいけない時もあるんだろうなあ。。。

リーダーは、饒舌でなくてもかまわない。リーダーは、人のすることは信じてはいけない。リーダーは、立ち止まらなければいけない。リーダーは弱くてもかまわないといったまあ色々なリーダー論が書いてあって、読んでいて面白かった。

最後に、読んでいて印象に残った内容を抜粋する。

・実際に現場に行かなければ、現場を重視しなければ、現場の味方をしなければみえてこないことがある。リーダーは、それを肝に銘じておかないといけないのです。

・リーダーは、どんな人を評価すればいいのか。わかりやすいひとつの考え方を、ご紹介しておきたいと思います。

仕事が「できる」「できない」を横軸に、人間性が(もっといえば性格が)「いい」「良くない」を縦軸にマトリックスを作ってみてほしいのです。

「仕事ができて、性格がいい」「性格はいいが、仕事はもうひとつ」「仕事はできるが、性格が良くない」「仕事もできないし、性格も良くない」の四つのゾーンができます。

リーダーにとって最もありがたい部下は誰かといえば、もちろん「仕事ができて、性格がいい」という部下でしょう。では、次にありがたいのは、どのゾーンか。「性格はいいが、仕事はもうひとつ」というのは、上司にとってみれば手間がかかるように思えますが、そうでもないのです。なぜなら、得意な分野を見つけて伸ばしてあげればいいだけだから。むしろ、教育のしがいがあるというものです。

実は最もやっかいなのは、「仕事はできるが、性格が良くない」ゾーンなのです。ここに属する部下を持ったときに、リーダーは苦労します。

「結果さえ出していれば、何も文句はないだろ」と平気で言ってきたりする。協調性もなく、リーダーの言うことも聞いてくれない。平気でチームの和を乱してしまったりする。

それでもちゃんと自分の結果を出している。と自己PRもうまい。

さらにもっと気をつけなければならないのが、会社のためと言いながら、裏で計算高く保身だけを考えている人です。

こういう部下を評価したり、抜擢したりしてもいいものか。私の答えはノーです。もっというと、ある程度のところまでは任せられても、それ以上は任せられない、といったほうがいいかもしれません。結果的に、周囲が困るからです。

もちろん数字を残した部分は評価して、ボーナスなどを上げても良いと思います。しかし、間違っても人の上に立たせる昇進はさせてはいけません。禄を与えても地位は与えてはならないのです。

組織では、ポジションが上に行けば行くほど、求められる能力は「スキル系」の能力よりも「人格系(徳)」の能力が大きくなっていくと、私は思っています。

・最近は、何をするにしてもスピードが求められるようになっています。意思決定と決断においても、やはりスピードが重視されるのではないか、と考えている人が少なくないようです。実際、経営者はほぼ例外なく短気で、即断・即決する人が多い。私もどちらかというと短気です。

しかし、そうであっても、何より避けるべきは、十分な情報がないままに間違った意思決定をしてしまうことです。スピードを意識し過ぎて、間違った判断をしてしまっては意味がありません。

だから、まず私が心がけていたのは、自信を持って意思決定できないときは、決定のタイミングを先に延ばすことでした。つまり「今決定しない」ということを決定する。そして、どうしてもこの時点までに決めなければいけない、という時期を確認する。

その上で、さらに意思決定に必要な事実を集めるのです。しっかりと事実が集まっていれば、間違った判断をする可能性は低くなると私は信じています。

・意思決定を最も失敗しやすいのは、その材料となる「事実」が足りなかったとき、あるいは、「事実」が間違って伝わっていたときだと私は考えています。それでは、正しい判断ができるはずがありません。

だからこそ重要なのが、正しい事実を集める努力です。

例えば、一次情報を取ること。現場の社員から直接、話を聞くのも、そのひとつの方法です。現場にこと、事実があるから。それこそが、一次情報をあるから。~(中略)~

大切なのは、「人を信じてもいいけれど、人のすることを信じてはいけない」ということです。人は時に間違えるのです。してはいけないことや、する必要のないことをしてしまう。ところが、それを理解せずに相手の言うことを鵜呑みにしてしまうと、今度は自分が痛い目に遭ってしまいます。

・ひとつは、チャレンジしろ、とはっぱをかけること。そしてもうひとつは、万が一、失敗した場合は、責任はリーダーが取る。と明言すること。思い切ってやってこい、とリーダーがはっきりと言うことです。

・迷ったときはやってみる、と書きましたが、ひとつだけ例外があります。それは、人事について、です。

人事の失敗は、取り返しがつかないからです。私自身も、昇進させるべきではない人を昇進させてしまって大変苦い思いをした経験があります。逆に、ラインから外そうと思った人が実は自分を陰て支えていてくれていたことを知って、愕然としたこともありました。

人事だけは、迷ったまま決断してはいけない。

迷うということは、決めきれない何かがあるわけです。ならば、もっと情報を集めないといけない。

昇格でも、採用でも、人事だけは、慎重でなければなりません。多面的に、長期的に、そして根本的に見ていかなければなりません。

・仕事としての意思決定も、あるいはキャリアの意思決定も、迷ったらやってみる、という思いに至ったのは、どこかで自分を信じているから、ということも大きかったのかもしれません。

まさに、努力さえしていれば必ず報われるという思いがありました。~(中略)~

だから、苦しい状況に陥っても、立ち直ることができたし、大胆な選択もできた。

リーダーになったなら、あなたにもこの「何とかなる」という感覚をぜひ持ってみてほしいと思います。

そうすることで、意思決定はよりチャレンジングなものに、そして正しいものへと変わっていくと思うのです。

・ところが、「上が言っているから、しょうがないんだよ」で済ませてしまうミドルリーダーは驚くほど多いのではないでしょうか。

しかし、これでは部下はがっかりです。ミドルはいったい何のためにいるのか、と思われても仕方がない。ましてや、部下がやりたいことをミドルにお願いして、会社から却下されたときなどは、なおさらショックが大きい。

リーダーがこんなことをしていたのでは、とても部下からの信頼を得ることはできないでしょう。「ついていきたい」などとは思われません。

逆に経営者としても、このような「逃げるミドル」はいらないと思います。部下の気持ちをくんで上司に伝える。上司の意向を部下にわかりやすく伝える。このようなミドルでないと必要ありません。

・大きな決断は、時に誰かを傷つけたり、困らせたりすることになります。恨みを買うこともある。しかし、それを恐れていては、決断などとてもできないのです。

怒られても恨みを買っても、決めなければいけないことがあるのです。リーダーは、恨みに任ずる覚悟が必要です。

・リーダーは絶対に逃げてはいけません。それは、組織に危機的状況をもたらします。

そして逃げないとはつまり、決断するということです。だからこそ、決断する力を磨いておかなければならない。

そのためには、早い時期から決断する訓練をすることです。

報告をするときにも、ただ報告をするのではなくて、「私はこう思うのですが」という自分なりの意思決定をして報告してみる。会議に出るときには、上司の立場で聞いてみる。上司の意思決定を自分ならどうするか、考えてみる・・・。

決断力は、実は日常の場でも、鍛えられるのです。

・私は端的に、部下から「ついていきたい」と思われるリーダーに問われる行動はひとつの言葉に集約されると思っています。

「何か、困ったことはない?」

多くの場合、部下が頭を悩ませているのは、ポジティブなことではありません。ネガティブなことであることがほとんどです。

だからこそ、「何か、困ったことはない?」が有効になるのです。部下は自分からはなかなか困ったことを言いにくい。でも、リーダーの方からこういった声がけが絶えずあれば、相談してみようと思うでしょう。

以上、どんな感じでしょうか?色々書いてしまった。。。

そんなんで予想以上に色々学ばせていただいて本でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます