Daikakuji Temple, Ukyo Ward, Kyoto City

さてさて、紅葉真っ盛りの嵯峨野を散策していたワタクシと相棒の「いまでは晴れ男さん」ですが、

嵯峨鳥居本を後にすると嵯峨野を東の方に歩いて行きまして、「大覚寺」へと向かいました

。

。

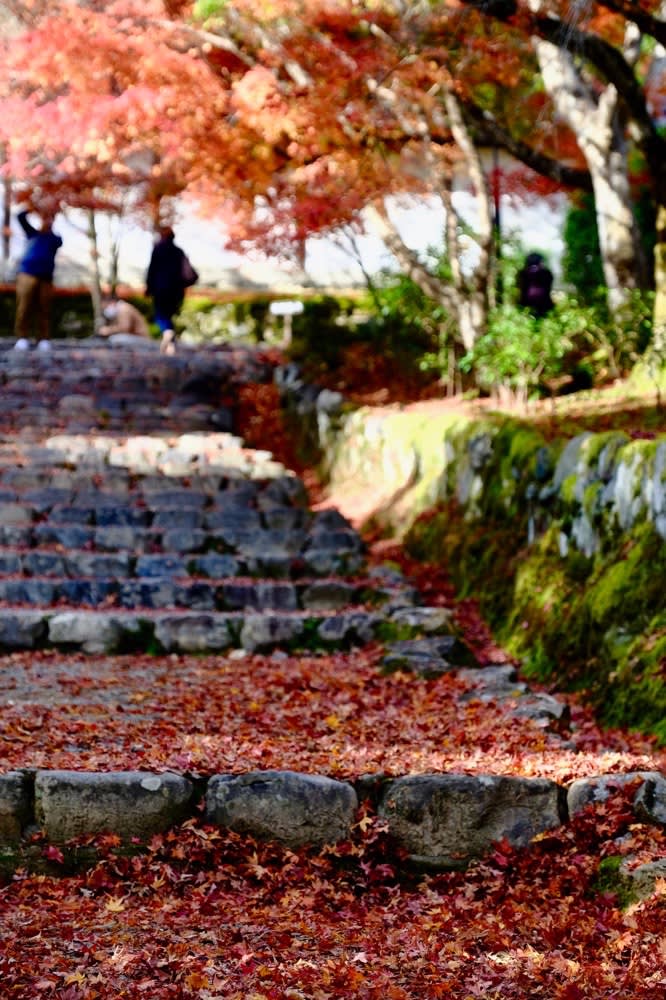

大覚寺は真言宗大覚寺派の大本山となる寺院です。平安時代の初め、嵯峨天皇がこの地に離宮を営み、嵯峨天皇が崩御した後、

離宮が寺院に改められたのが大覚寺の始まりなんです。お寺の入り口近くで、見事な紅葉と青空がワタクシ達を迎えてくれました。

ではでは、お寺の中に入って行くとしましょうか

。

。

手前の菊は嵯峨菊といいます。嵯峨菊は、嵯峨天皇がその気品ある姿と香りを好まれ、

この独特の古代菊を永年にわたり王朝の感覚を持って育成し、一つの型に仕立て上げられた風情と格調をかねそなえた菊が

大覚寺「門外不出」の嵯峨菊だということです。なんだかすごい菊の花ですな

。

。

鎌倉時代には後宇多法皇が、ここ大覚寺で院政を行ったため嵯峨御所とも呼ばれました。

皇族や貴族が住職を務める寺院を門跡寺院と言いますが、ここ大覚寺は皇室との関係が非常に深いんです。

そのため、ちょっと他のお寺とは違い、御所のような雅やかな雰囲気を持つお寺なんです

。

。

上にも書きましたが、ここ大覚寺は代表的な門跡寺院です。門跡寺院とは皇族や公家が住職を務めたお寺のことです。

元々「門跡」という言葉は、日本の仏教における正式な後継者のことを指していましたが、

鎌倉時代以降は格式の高い寺院そのものを表す言葉になったんですよ。

京都には最初の門跡寺院である仁和寺をはじめ、青蓮院、知恩院、三千院、勧修寺などの門跡寺院がありますわ

。

。

宸殿(しんでん)の広縁に立ち、勅使門を眺めてみました。

勅使門とは言うまでもなく、天皇の使いである勅使を向かい入れるために造られた門のことですね。

京都のお寺に行くと勅使門を持つお寺というのは数多くありますが、ここ大覚寺の勅使門はさすがに立派ですな

。

。

王朝風の伽藍が美しい大覚寺なのですが、この大覚寺のもう一つの見どころは庭園なんですよ

。

。

境内東の大沢池は嵯峨離宮の名残りで、嵯峨天皇が中国の洞庭湖に思いを馳せて造ったとされています。

かつては舟を浮かべ、詩歌管弦の宴が繰り広げられたと伝わるのがこの大沢池です

。

。

ワタクシ達はこの後、東山近くにあるこの日のお宿へとバスと地下鉄を乗り継いで向かいました。

そして、宿に到着して少し仮眠をとった後、夕暮れの京都の町へと向かって行ったのでした

。

。

使用したカメラ:FUJIFILM X-Pro2

嵯峨野は京都の西の端。この日の宿をとった東山は京都の東の端。移動するのに結構な時間がかかりました。

「それなら嵯峨野の近くに宿をとればいいのに」と思われるかもしれませんが、

翌日は早朝から東山界隈を散策しようという目的があったので、東山近くのビジネスホテルに泊まることにしたんです。

この頃はまだ京都のビジネスホテルは7000円〜8000円で宿泊することが出来ましたが、

今は外国人観光客が高い値段でも宿泊してくれるので、宿泊料金は大幅に値上がりしています。

にほんブログ村

にほんブログ村

さてさて、紅葉真っ盛りの嵯峨野を散策していたワタクシと相棒の「いまでは晴れ男さん」ですが、

嵯峨鳥居本を後にすると嵯峨野を東の方に歩いて行きまして、「大覚寺」へと向かいました

。

。

大覚寺は真言宗大覚寺派の大本山となる寺院です。平安時代の初め、嵯峨天皇がこの地に離宮を営み、嵯峨天皇が崩御した後、

離宮が寺院に改められたのが大覚寺の始まりなんです。お寺の入り口近くで、見事な紅葉と青空がワタクシ達を迎えてくれました。

ではでは、お寺の中に入って行くとしましょうか

。

。

手前の菊は嵯峨菊といいます。嵯峨菊は、嵯峨天皇がその気品ある姿と香りを好まれ、

この独特の古代菊を永年にわたり王朝の感覚を持って育成し、一つの型に仕立て上げられた風情と格調をかねそなえた菊が

大覚寺「門外不出」の嵯峨菊だということです。なんだかすごい菊の花ですな

。

。

鎌倉時代には後宇多法皇が、ここ大覚寺で院政を行ったため嵯峨御所とも呼ばれました。

皇族や貴族が住職を務める寺院を門跡寺院と言いますが、ここ大覚寺は皇室との関係が非常に深いんです。

そのため、ちょっと他のお寺とは違い、御所のような雅やかな雰囲気を持つお寺なんです

。

。

上にも書きましたが、ここ大覚寺は代表的な門跡寺院です。門跡寺院とは皇族や公家が住職を務めたお寺のことです。

元々「門跡」という言葉は、日本の仏教における正式な後継者のことを指していましたが、

鎌倉時代以降は格式の高い寺院そのものを表す言葉になったんですよ。

京都には最初の門跡寺院である仁和寺をはじめ、青蓮院、知恩院、三千院、勧修寺などの門跡寺院がありますわ

。

。

宸殿(しんでん)の広縁に立ち、勅使門を眺めてみました。

勅使門とは言うまでもなく、天皇の使いである勅使を向かい入れるために造られた門のことですね。

京都のお寺に行くと勅使門を持つお寺というのは数多くありますが、ここ大覚寺の勅使門はさすがに立派ですな

。

。

王朝風の伽藍が美しい大覚寺なのですが、この大覚寺のもう一つの見どころは庭園なんですよ

。

。

境内東の大沢池は嵯峨離宮の名残りで、嵯峨天皇が中国の洞庭湖に思いを馳せて造ったとされています。

かつては舟を浮かべ、詩歌管弦の宴が繰り広げられたと伝わるのがこの大沢池です

。

。

ワタクシ達はこの後、東山近くにあるこの日のお宿へとバスと地下鉄を乗り継いで向かいました。

そして、宿に到着して少し仮眠をとった後、夕暮れの京都の町へと向かって行ったのでした

。

。使用したカメラ:FUJIFILM X-Pro2

嵯峨野は京都の西の端。この日の宿をとった東山は京都の東の端。移動するのに結構な時間がかかりました。

「それなら嵯峨野の近くに宿をとればいいのに」と思われるかもしれませんが、

翌日は早朝から東山界隈を散策しようという目的があったので、東山近くのビジネスホテルに泊まることにしたんです。

この頃はまだ京都のビジネスホテルは7000円〜8000円で宿泊することが出来ましたが、

今は外国人観光客が高い値段でも宿泊してくれるので、宿泊料金は大幅に値上がりしています。