目を閉じて、 涸(か)れ谷(ワディ)の 底に 横たわっていると、 身体を通って 何かが

流れていくような 気がする。 髪に紛れた砂が 耳の後ろを伝い、遠い昔の 水の記憶が

何処かに まだ 溜まっているのが わかる。 瞼に 光が満ち、それが 揺れ動いて、

流れに 身を屈める 赤い木の葉になる。 掌のように 割れている。 丸い 小石の

寄り添う 砂地の縁に、幽かに くねりながら 流れる水が 現れる。 水音が 低く 響く。

昔は 壁に沿って 岩棚の下まで行くと、遠くから来た 花が咲いていた。

一つ一つが 人のような形を していて、伸びた茎の天辺に 纏(まと)めて ぶら下がっていた。

襟の立った 白い服を着て、臙脂(えんじ)のターバンを 巻いている。

服には 同じ 臙脂(えんじ)の 大小の水玉が 散っていた。 顔は 蔭に なっている。

何人も いるので、時々 元気のないのを 茎から外して 笹舟に乗せて 流した。

すると 岩棚の割れ目に 溜まった水や、透き通った石に 落してきた面影が、

飛ばされて来て 張り付くような 気がした。 幾つかの顔が 重なり合い

笑いを洩らす息で 蔭が膨らむ。 水音が揺れて、一層 大きくなる。

目を閉じている 間、周りの壁に 何処からか 蜥蜴(とかげ)たちが 集まってくる。

砂に落ちる 水の夢が 仄暗い 鼻孔を通して、眩(まばゆ)い 光の中へ 薄い 頭蓋を

擡(もた)げさせる。 小さな足の下に 等身大の 影を置いて、陽炎(かげろう)の中で

咽喉(のど)が ひくひく 動いている。 記憶は 砂の中の 塔のように 守られている。

沈んでいくだけ。 見つからない。 でも 其処に ある。 ずっと ある。

不意に 打ち上げられたように 其処に 出ている。 透明な流れが 曲がりくねりながら

木洩れ日に 煌(きら)めく。 壁に 張り付いた 幾つもの 咽喉(のど)が、光に透けて

ひくひくと 震える。 金の唱(うた)のように。

昔は 夢を信じて 集まってくる ものの力で、小さな流れを 瞼(まぶた)に 甦(よみがえ)らせる

ことが できた。 もう 蜥蜴(とかげ)は 居ない。 小さな 頭蓋骨の中の

全ての記憶を 蒸散させてしまうと、力尽きて 項垂(うなだ)れる。 次第に

影の方が 濃くなってくる。 身体が無くなると 影は、息のように 壁を走り抜ける。

閉じた 薄い瞼(まぶた)だけに なった ものが、太陽の周りを 浮遊している。

埃の舞う 道を 宮殿の方へ 帰ろうとした時、小さな 明かりの灯った 窓の中で、

眠たげな 赤ん坊の 大きな目に、自分が 映っているのを 見たのだった。

とても大きな 目をしていたから、頭の周りの 蜥蜴(とかげ)たちも 映っていた。

どうしたら また 金の唱(うた)が聴けるか と思って、覗き込んでいると、

子どもは 母親の 首の方へ 向きを変え、母親が 外を見た。

その晩、涸(か)れ谷(ワディ)で拾った 小石を掌に置いて、子どもの目を 想った。

石の記憶が 掌に 沁み透ってくると、星が 流れ始めた。 空では 夜通し

物音が していた。

膝の上で むずかって 泣く子を 抱いていたのだった。 揺す振って、小さな声で

唱(うた)っていたのだった。 足下で 小さな火が 燃えて、ぱちぱちと 爆(は)ぜていた。

風もないのに 炎が 大きな花のように 広がったので、目を上げると 自分の 顔が、

薄闇に包まれた 窓の向こうで、目を見開いていた。 顔は きらきら光り、

くねる 生きた雫のような ものに 取り巻かれて、見つめると 泣いている ように

笑いかけ、雫を 顔に 激しく当たる程 閃(ひらめ)かせて 居なくなった。

孔の 空いたような 窓枠の 向こうに、すっと 闇が 濃くなって、ちらちら 燃える

火の明かりが 遠くの夜空にも 細かく小さな 穴を 空け始めた。 心臓が 咽喉の処で

ごとごと 音を立て、其処で 唄が 詰まっていたのに、子どもは 泣き止んで、眠そうに

首に凭(もた)れていた。 臀の処で 組んだ指が 固く絡み合って 冷たくなっていた。

そっと 指を解き、しっかり抱いて 揺り籠へ戻した。 それから もう一度 窓を振り返った。

薄闇を宿した 自分が 外に立って 悄然と 覗き込んでいるような 気配がした。

もう一度 あの顔を 見るのではないか と思った。 その時 子どもは 此処に 居ない

ような 気がした。 自分の顔を 残して 逃げるのだ。 心臓が そっと 胸へ下りてきて、

唱(うた)が 熔けた金のように 周りを包んだ。 余りの熱さに 目を閉じた。

静かに 火が爆(は)ぜ、温かな風が 瞼(まぶた)を撫ぜた。

レンブラント・ファン・レイン Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)

額縁とカーテンの描かれた 聖家族 The Holy Family with Painted Frame and Curtains

1646 年 油彩・板 Oil on panel 45 x 67 cm

カッセル、ヴィルヘルムス ヘーエ 城 絵画館 Schloss Wilhelmshöhe, Kassel

誰も 居なかった。 揺り籠だけが 風に揺れて、へこんだ布団が まだ 微かに温かい。

其処に 小石を置いた。 薄暗くなって、小石が 幽かに 光っていた。

彼方此方(あちこち)で 擦れ違った 重い靴音が 此処にも 迫っていた。

小石を取って 裏口まで行った。 槍を握った拳が、がつがつと 扉を叩いていた。

そして、子どもが 探されていた事を 知ったのだった。

石を握りしめ、何処まで 行けただろうか と想った。 揺り籠を持って 駆け出した。

子どもの目が 耀きながら 背後へ遠ざかった。 聲(こえ)なき 金の唱(うた)が 瞼(まぶた)へ

溢れてきて、真っ暗に 翳(かげ)った通りを 満たした。 大声が していた。

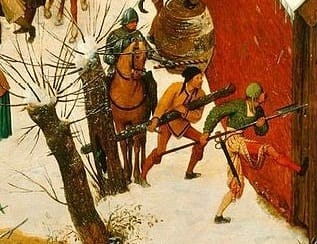

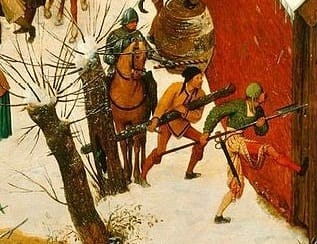

ピーテル・ブリューゲル(父) Pieter Bruegel the Elder (c. 1525 頃 - 1569)

嬰児 虐殺 (部分) Massacre of the Innocents (detail)

c. 1565 - 1567 年 頃 油彩・板 Oil on panel 109.2 × 158.1 cm

英国 ロイヤル・コレクション Royal Collection (UK)

揺り籠を捨て、涸(か)れ谷(ワディ)の方へ 走った。 今は 其処に居ない 花たちが

幽かに揺れながら 見ていた。 岩棚に近づくと、洞窟から 古びた むっとする香りが

流れてきた。 石が酷く 重くなり、指が震えた。 また大声がした。

目を閉じて 洞窟へ入った。 奥へ どんどん 入っていくと、足下が 冷たいタイルに

変わり、太古の祭壇が 近づいてきた。 子どもは 遠くまで 行かねばならぬ。

記憶の 源まで。 口を開いたが 聲(こえ)は出なかった。 石を放そう として 手を開くと、

足下に落ちて 跳ねながら 転がっていった。 物凄い音がして、タイルが 次々と

割れていった。 小石は 闇の中で どんどん 小さくなり、煌(きら)めきながら

消えていった。 がらがらと 器が 倒れた。 後ろから 大きな 硬い腕が 抑え込み

打ちのめし 曳き摺り 倒した ので、金の唄(うた)は 全て 咽喉から溢れ出て、

罅(ひび)割れた タイルの上に 広がった。 金の唱(うた)は 静かに、闇の中を

沁(し)み亘(わた)っていき、轟音と共に いつしか 虐げるものと なり果てた 神殿は 崩れた。

静かな 薄闇の中を 白く 透き通った 腕が 翅のように 動いて、

揺り籠を そっと 揺らした。 むずかる 声が 止んで、ぴちゃぴちゃと 唇が 動き、

金の唱(うた)が 揺り籠の 周りに 漂い始めた。 顰(しか)めた 額が 緩んで、

ぱっと 笑顔が 浮かんだ。 笑った のでは なく、想い出した のだった。

今 見知らぬ街で、子供は 母親に似ている と 云われる。 二人が笑うと

水が 泡を 巻いて 迸(ほとばし)る ようでもあり、太陽の 金の光が 音に熔けて

眩(まぶ)しく 瞼に 満ち来る 思いが するのだった。

いつも 頭を圧しつけていた 砂地に、いつからか 小さな流れが 湧き出して、

カモミールが 咲いた。 髪を 縺(もつ)れさせ、彼方此方(あちこち)を 向いて

花を咲かせている 葉陰で、隙間だった処が 虹のように 耀き出して くねり、

咽喉(のど)を 微かに 震わせる。 よく見ると そこら中で 咽喉(のど)が震え、

もっと たくさんの 手足が しっかりと 青い茎に 掴まっている。

彼方で 雷鳴が 低く轟き、雨が 降り出した。

ピーテル・ブリューゲル(父) Pieter Bruegel the Elder (c. 1525 頃 - 1569)

エジプトへの逃避途上の風景 Landscape with the Flight into Egypt

1563 年 油彩・板 Oil on panel 37.1 × 55.6 cm

コートールド・ギャラリー(ロンドン) The Courtauld Gallery

流れていくような 気がする。 髪に紛れた砂が 耳の後ろを伝い、遠い昔の 水の記憶が

何処かに まだ 溜まっているのが わかる。 瞼に 光が満ち、それが 揺れ動いて、

流れに 身を屈める 赤い木の葉になる。 掌のように 割れている。 丸い 小石の

寄り添う 砂地の縁に、幽かに くねりながら 流れる水が 現れる。 水音が 低く 響く。

昔は 壁に沿って 岩棚の下まで行くと、遠くから来た 花が咲いていた。

一つ一つが 人のような形を していて、伸びた茎の天辺に 纏(まと)めて ぶら下がっていた。

襟の立った 白い服を着て、臙脂(えんじ)のターバンを 巻いている。

服には 同じ 臙脂(えんじ)の 大小の水玉が 散っていた。 顔は 蔭に なっている。

何人も いるので、時々 元気のないのを 茎から外して 笹舟に乗せて 流した。

すると 岩棚の割れ目に 溜まった水や、透き通った石に 落してきた面影が、

飛ばされて来て 張り付くような 気がした。 幾つかの顔が 重なり合い

笑いを洩らす息で 蔭が膨らむ。 水音が揺れて、一層 大きくなる。

目を閉じている 間、周りの壁に 何処からか 蜥蜴(とかげ)たちが 集まってくる。

砂に落ちる 水の夢が 仄暗い 鼻孔を通して、眩(まばゆ)い 光の中へ 薄い 頭蓋を

擡(もた)げさせる。 小さな足の下に 等身大の 影を置いて、陽炎(かげろう)の中で

咽喉(のど)が ひくひく 動いている。 記憶は 砂の中の 塔のように 守られている。

沈んでいくだけ。 見つからない。 でも 其処に ある。 ずっと ある。

不意に 打ち上げられたように 其処に 出ている。 透明な流れが 曲がりくねりながら

木洩れ日に 煌(きら)めく。 壁に 張り付いた 幾つもの 咽喉(のど)が、光に透けて

ひくひくと 震える。 金の唱(うた)のように。

昔は 夢を信じて 集まってくる ものの力で、小さな流れを 瞼(まぶた)に 甦(よみがえ)らせる

ことが できた。 もう 蜥蜴(とかげ)は 居ない。 小さな 頭蓋骨の中の

全ての記憶を 蒸散させてしまうと、力尽きて 項垂(うなだ)れる。 次第に

影の方が 濃くなってくる。 身体が無くなると 影は、息のように 壁を走り抜ける。

閉じた 薄い瞼(まぶた)だけに なった ものが、太陽の周りを 浮遊している。

埃の舞う 道を 宮殿の方へ 帰ろうとした時、小さな 明かりの灯った 窓の中で、

眠たげな 赤ん坊の 大きな目に、自分が 映っているのを 見たのだった。

とても大きな 目をしていたから、頭の周りの 蜥蜴(とかげ)たちも 映っていた。

どうしたら また 金の唱(うた)が聴けるか と思って、覗き込んでいると、

子どもは 母親の 首の方へ 向きを変え、母親が 外を見た。

その晩、涸(か)れ谷(ワディ)で拾った 小石を掌に置いて、子どもの目を 想った。

石の記憶が 掌に 沁み透ってくると、星が 流れ始めた。 空では 夜通し

物音が していた。

膝の上で むずかって 泣く子を 抱いていたのだった。 揺す振って、小さな声で

唱(うた)っていたのだった。 足下で 小さな火が 燃えて、ぱちぱちと 爆(は)ぜていた。

風もないのに 炎が 大きな花のように 広がったので、目を上げると 自分の 顔が、

薄闇に包まれた 窓の向こうで、目を見開いていた。 顔は きらきら光り、

くねる 生きた雫のような ものに 取り巻かれて、見つめると 泣いている ように

笑いかけ、雫を 顔に 激しく当たる程 閃(ひらめ)かせて 居なくなった。

孔の 空いたような 窓枠の 向こうに、すっと 闇が 濃くなって、ちらちら 燃える

火の明かりが 遠くの夜空にも 細かく小さな 穴を 空け始めた。 心臓が 咽喉の処で

ごとごと 音を立て、其処で 唄が 詰まっていたのに、子どもは 泣き止んで、眠そうに

首に凭(もた)れていた。 臀の処で 組んだ指が 固く絡み合って 冷たくなっていた。

そっと 指を解き、しっかり抱いて 揺り籠へ戻した。 それから もう一度 窓を振り返った。

薄闇を宿した 自分が 外に立って 悄然と 覗き込んでいるような 気配がした。

もう一度 あの顔を 見るのではないか と思った。 その時 子どもは 此処に 居ない

ような 気がした。 自分の顔を 残して 逃げるのだ。 心臓が そっと 胸へ下りてきて、

唱(うた)が 熔けた金のように 周りを包んだ。 余りの熱さに 目を閉じた。

静かに 火が爆(は)ぜ、温かな風が 瞼(まぶた)を撫ぜた。

レンブラント・ファン・レイン Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)

額縁とカーテンの描かれた 聖家族 The Holy Family with Painted Frame and Curtains

1646 年 油彩・板 Oil on panel 45 x 67 cm

カッセル、ヴィルヘルムス ヘーエ 城 絵画館 Schloss Wilhelmshöhe, Kassel

誰も 居なかった。 揺り籠だけが 風に揺れて、へこんだ布団が まだ 微かに温かい。

其処に 小石を置いた。 薄暗くなって、小石が 幽かに 光っていた。

彼方此方(あちこち)で 擦れ違った 重い靴音が 此処にも 迫っていた。

小石を取って 裏口まで行った。 槍を握った拳が、がつがつと 扉を叩いていた。

そして、子どもが 探されていた事を 知ったのだった。

石を握りしめ、何処まで 行けただろうか と想った。 揺り籠を持って 駆け出した。

子どもの目が 耀きながら 背後へ遠ざかった。 聲(こえ)なき 金の唱(うた)が 瞼(まぶた)へ

溢れてきて、真っ暗に 翳(かげ)った通りを 満たした。 大声が していた。

ピーテル・ブリューゲル(父) Pieter Bruegel the Elder (c. 1525 頃 - 1569)

嬰児 虐殺 (部分) Massacre of the Innocents (detail)

c. 1565 - 1567 年 頃 油彩・板 Oil on panel 109.2 × 158.1 cm

英国 ロイヤル・コレクション Royal Collection (UK)

揺り籠を捨て、涸(か)れ谷(ワディ)の方へ 走った。 今は 其処に居ない 花たちが

幽かに揺れながら 見ていた。 岩棚に近づくと、洞窟から 古びた むっとする香りが

流れてきた。 石が酷く 重くなり、指が震えた。 また大声がした。

目を閉じて 洞窟へ入った。 奥へ どんどん 入っていくと、足下が 冷たいタイルに

変わり、太古の祭壇が 近づいてきた。 子どもは 遠くまで 行かねばならぬ。

記憶の 源まで。 口を開いたが 聲(こえ)は出なかった。 石を放そう として 手を開くと、

足下に落ちて 跳ねながら 転がっていった。 物凄い音がして、タイルが 次々と

割れていった。 小石は 闇の中で どんどん 小さくなり、煌(きら)めきながら

消えていった。 がらがらと 器が 倒れた。 後ろから 大きな 硬い腕が 抑え込み

打ちのめし 曳き摺り 倒した ので、金の唄(うた)は 全て 咽喉から溢れ出て、

罅(ひび)割れた タイルの上に 広がった。 金の唱(うた)は 静かに、闇の中を

沁(し)み亘(わた)っていき、轟音と共に いつしか 虐げるものと なり果てた 神殿は 崩れた。

静かな 薄闇の中を 白く 透き通った 腕が 翅のように 動いて、

揺り籠を そっと 揺らした。 むずかる 声が 止んで、ぴちゃぴちゃと 唇が 動き、

金の唱(うた)が 揺り籠の 周りに 漂い始めた。 顰(しか)めた 額が 緩んで、

ぱっと 笑顔が 浮かんだ。 笑った のでは なく、想い出した のだった。

今 見知らぬ街で、子供は 母親に似ている と 云われる。 二人が笑うと

水が 泡を 巻いて 迸(ほとばし)る ようでもあり、太陽の 金の光が 音に熔けて

眩(まぶ)しく 瞼に 満ち来る 思いが するのだった。

いつも 頭を圧しつけていた 砂地に、いつからか 小さな流れが 湧き出して、

カモミールが 咲いた。 髪を 縺(もつ)れさせ、彼方此方(あちこち)を 向いて

花を咲かせている 葉陰で、隙間だった処が 虹のように 耀き出して くねり、

咽喉(のど)を 微かに 震わせる。 よく見ると そこら中で 咽喉(のど)が震え、

もっと たくさんの 手足が しっかりと 青い茎に 掴まっている。

彼方で 雷鳴が 低く轟き、雨が 降り出した。

ピーテル・ブリューゲル(父) Pieter Bruegel the Elder (c. 1525 頃 - 1569)

エジプトへの逃避途上の風景 Landscape with the Flight into Egypt

1563 年 油彩・板 Oil on panel 37.1 × 55.6 cm

コートールド・ギャラリー(ロンドン) The Courtauld Gallery

嬰児 虐殺 はその典型的なものですね。

それを、ユダヤの王はイエス・キリストの

誕生を怖れて行いましたので

人間は、それほど権力を欲すると言う事なのでしょう。

しかし、動物も常にボスの座を争っている事を思えば、それほど不思議でもありません。

ただ、恐らく、母性や父性に起源を持つと思われるのですが

愛情や助け合いの精神があるのも

事実だと思います。

それが、体の中に流れる何かなのではないかと思います。

あるいは、ユートピアに向かう意志のようなもの。

そして、やがて出現したユートピアで

歌われる唱が「金の唱」ではないのかと。