| 城名 |

| 庄城 |

| 読み |

| しょうじょう |

| 別名 |

| 庄浅間城 |

| 住所 |

| 松阪市庄町 |

| 築城年 |

| 元亀~天正始めか |

| 築城者、城主 |

| 岡小四郎か |

| 形式 |

| 山城 |

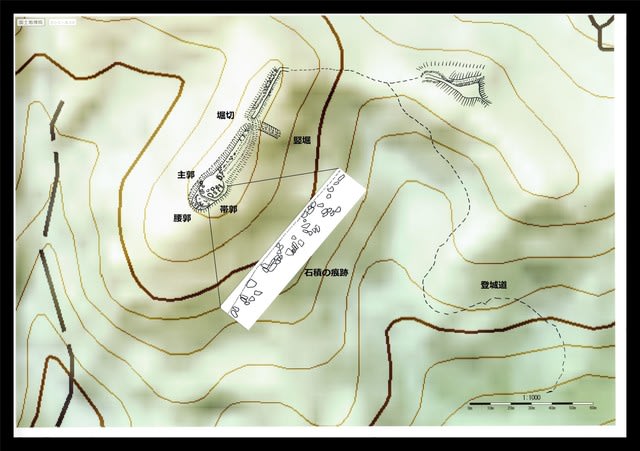

| 遺構 |

| 郭、堀切、竪堀 |

| 規模 |

| 東西10m 南北40m |

| 一族 |

| 岡氏か |

| 家臣 |

| 北畠家臣 |

| 標高 175m 比高 130m |

| 歴史 |

| 永禄12年の織田信長、大河内城攻めの時牧城も戦いに敗れ岡小四郎らは櫛田川の対岸の庄に逃れた。 |

| 庄町郷土史によると年代が判明せぬが、庄町の櫛田川河畔で北畠の武士六騎と多数の織田軍が戦い北畠側は全員戦死したとある。今その場所に南無阿弥陀仏の名号石が建つ。 |

| 考察 |

| 牧城で一度敗戦をした岡小四郎は北畠具親の要請を受けて庄に城を築いたのかも知れない。 |

| 書籍 |

| 庄町郷土史 |

| 環境 |

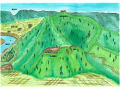

| 背後の山は標高が249mの本郷浅間山である。同じように浅間神社が祀られ、やはり尾根には堀切が備えられている。 |

| 現地 |

| 松阪市庄町の浅間神社は集落を見おろす北の山の頂、標高175m、比高130mにある。 |

| 西は広瀬・御麻生園集落・根木峠、東は射和、相可集落まで見通しのきく、少し山塊から飛び出した舌状で好位置にある。 |

| 登頂の道のりは紀師神社駐車場から0.5Km程度で30分ほどで着く。 |

| その途中には切通・峠と思われる場所や切岸とも思える周囲とは傾斜の異なる場所、または虎口とも思える場所があるが何れも山城遺構とするには確証がない。 |

| 尾根に上がり切るとほぼ水平移動になる。しばらくすると水平の尾根を遮断するように堀切が現れる。堀切は南側へ竪堀となって続く。その寸法は堀巾が6m、底巾が2m、長さが15m以上を測る。竪堀のすぐ脇には崩落した跡がありまるで2条の竪堀を演出しているようだ。 |

| この堀切及び竪堀の存在から山城を推定しないわけにはいかない。この先の浅間神社の曲輪の存在は神社の為のものというよりは、曲輪を神社に転用したのではないだろうか。神社に堀切は必要ないのではなかろうか。 |

| 曲輪について整理すると堀切からの距離が30mの所にあり、曲輪はほぼ円形を成す。 |

| その大きさは東西が9m、南北が7m程で小さい。その西側に舌状に6mのテラス形状の曲輪がある。 |

| 南側には巾約2mの帯曲輪が付属している。その縁は石積みがされている様子が伺われる。 |

| 円形の主郭に対して西、南に付属する小さい曲輪があり狭い尾根の面積を稼ごうとしている。 |

| 追記; |

| 庄町に「庄町郷土史」がありヒントになるような記述がある。しかし、史料としての価値については定かではない。 |

| それによると、多気町牧に「牧城」があり城主は岡小四郎と言われている。信長の侵攻の時戦いに敗れ住まいを追われ松阪市庄町に移住した、とある。 |

| 牧城の主郭部は単郭で舌状の平坦地と尾根側に堀切をもつ単純な山城である。また、庄城も単郭と堀切で主な構造を成している。 |

| この二つの城は近辺の北畠氏の関係城跡では類似の形態である。一概に限定することは危険が伴うが推理の一つとして同人物が 関係した城であると考えてもよいのかも知れない。 |

| 庄町の字名に陣出、武士ケ谷、馬場が残る。 |

庄城縄張り図

ヤマレコ記録

https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-1371988.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます