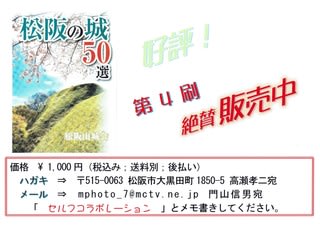

松坂城

まつさかじょう

| 城名 | 松坂城 |

| 住所 | 松阪市殿町 |

| 築城年 | 天正16年(1588) |

| 築城者 | 蒲生氏郷 |

| 文武に通じ経世にすぐれた氏郷公は又歌を能くし茶道は千利休七哲の一人として高名であり戦国屈指の名将であった。 | |

| 形式 | 平山城 |

| 遺構 | 郭、石垣、井戸 |

| 天守台、本丸上段、本丸下段、きたい丸、二ノ丸、隠居丸、三之丸 | |

| 規模 | 東西600m×南北900m(現在の城郭は東西270m×南北280m) |

| 歴代城主 | 蒲生氏郷(~1590、会津へ転封) |

| 天正19年(1591)服部采女一忠・3万5千石。 但し服部は聚楽第に勤務のため石黒毛右衛門尉が城代となった。 | |

| 文禄4年(1595)古田重勝・3万4千石。江戸にて40歳で死去。子・大膳太夫重治が継ぐ。 | |

| 慶長6年(1601)2万石加増で5万4千石。 | |

| 元和5年(1619)紀州藩領となって、勢州18万石を統括する城代制。当初城代1名、奉行2名、目付1名、代官1名、郡奉行1名の役職を置いたが後に人員削減されたようである。 | |

| 標高 | 標高38m |

| 比高 | 20m |

| 歴史 | 元亀元年(1570)北畠家臣潮田長助は四五百森の地理に着眼してここに砦を築いた。(注1異説あり) |

| 天正12年(1584)6月、数え年29才の若さで南伊勢12万石の大名となって松ヶ島城主となった蒲生氏郷はここ四五百森一帯の地の利に着目し築城を進め在松4年後の天正16年(1588)8月に入城した。 | |

| 築城の際は付近の農民など徴発を行い激労させ近隣の神社仏閣の木材、石材、瓦をはじめあらゆるものを奪い上げた。これを逃れるために農民の多くは家財を捨てて逃亡するものまで出た。丹生大師の大木も使われたと伝わる。 | |

| この町を「松坂」と命名し楽市楽座、街道の整備、商人の誘致など生新で画期的な政策をもって松阪発展の基礎を固めた。 | |

| 天正18年(1590)小田原征伐における戦功によって60万石で会津若松に移ったがこれは前述した無謀の行為により秀吉から敬遠されたからである、という説もある。 | |

| 三層の天守閣と金の間・月見・太鼓等の櫓がそびえ立っていたが、正保元年(1644)の大風で天守閣は倒壊したと伝えられている。 | |

| 環境 | 中勢地方で平野部にあるたった一つの丘陵(比高20m)を南北の二つに割った北側の一方に巧みに造られた城である。 |

| 現地 | 幅15~31m、総延長2km余あった水堀は明治初期に埋められ、神道川(じんどうがわ)等に名残りをとどめる。 |

| 松坂城の石垣の特徴として大まかには高いところに古い石垣が残り、麓に行くほど新しくなる傾向があるという。天守台が一番古い石垣かも知れない。 | |

| 1988年度から2003年度までの石垣修復の間、発掘調査や鳥・猿舎の撤去等の城跡整備を行い、2006年には日本城郭協会から「日本名城百選」に選定された。 | |

| 考察 | 奈良大学長千田嘉博氏は何度も松坂城を訪れている。 |

| 2010年10月には松阪城跡シンポジウムが開かれ「ここがすごい松坂城~全国の城跡からみた松坂城のすばらしさ~」というテーマの基調講演が行われた。 | |

| 見どころの一つに搦手(南)からの進入の際、幾つもの桝形が繰り返し設定されているのは数的に国内において熊本城に匹敵するとのことである。 | |

| 又、新聞取材に答えては石垣の素晴らしさに触れ「松坂城は石垣の進化を見ることができる。天守などの建物がなくても見どころの多い城」と言っている。 | |

| 感想 | 現在は市民の憩いの場となっている。春の桜、藤、秋の紅葉の風情は外せない。又、毎年11月に行われる氏郷まつりはこの城を中心に市内全域で盛大に行われおおいに賑わう。 |

| 注1 | 塚本の住士潮田長助が2Km離れた四五百森に出向いて築城したというのは好事家の説、とか。 |

| 地図 | |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます