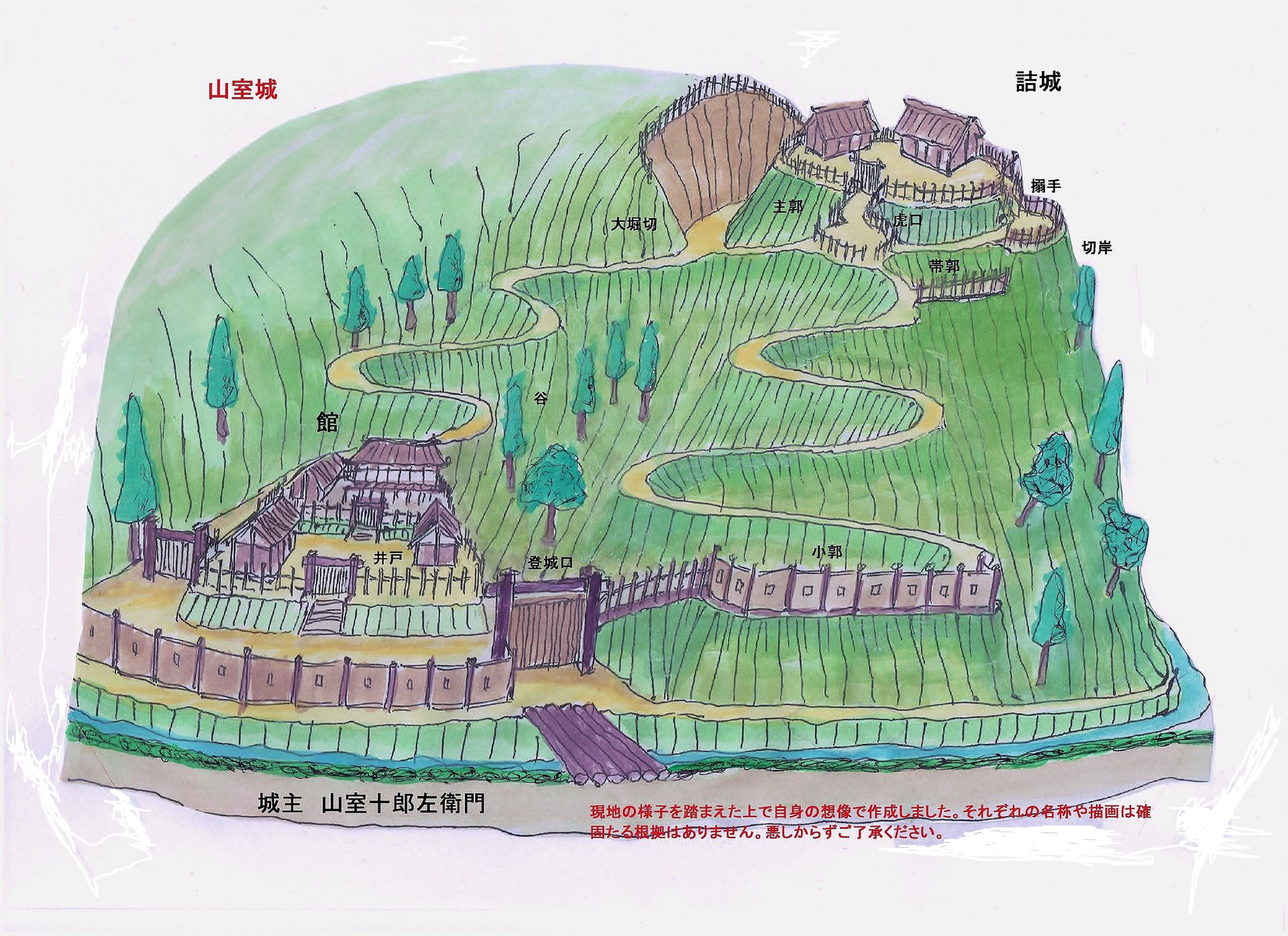

やまむろじょう

| 城名 | 山室城 |

| 住所 | 松阪市山室町奥殿向井 |

| 築城年 | 室町期、建暦年間(1211~1212) |

| 築城者 | 山室十郎左衛門尉 |

| 形式 | 山城 |

| 遺構 | 南東尾根に堀切、頂部台状地、帯曲輪、近くに馬場遺跡が発掘された。 |

| 規模 | 東西45m×南北40m |

| 城主 | 兼高---山室十郎左衛門尉--- --- --- --- ---兼房 |

| 標高 | 66m |

| 比高 | 30m |

| 歴史 | 建暦年中に白耆国(ほうきのくに)から来往した式部少輔兼高が雌雄の大蛇を、天から降った獅子頭をかぶって退治した。 |

| 兼高は山室氏(初代)を名乗って金剛寺を再興した。寺名を両竜山明楽寺(のち妙楽寺・注1)と改めた。 | |

| 後、北畠氏家臣となり忠勤を励んだが天正5年(1577)織田信長軍に襲撃され城主7代兼房は田丸城で自刃、山室城も落城。約360年、7代に亘って続いた山室氏は滅亡した。 |

|

| 経緯 | 妙楽寺観音堂の血天井は襲撃を受けた山室城の床板であったと伝えられている。 |

| 書籍 | 三重の中世城館 飯南史 |

| 環境 | 金剛川上流部の狭い谷底に突出した丘陵端部にある。 |

| 一族 | 北畠家臣 |

| 注1 | 妙楽寺に織田攻めの際の血天井がある。真偽は不詳である。 |

| 現地 | 西側より登り始める。小川にかかったコンクリートの橋を渡り竹藪に入る。すぐに道はなくなるので左に折れて山頂の方向に向かう。30度ほどのきつい勾配が行く手を塞ぐ。なるべくジグザグに木と竹の幹を抱かえながら登る。 |

| 勾配が変わるところに出る。それは小さい郭のようだ。目の前に台状の形状が確認できる。それを登ると最後だ。台状の主郭だ。やっと出た。そこは紛れもなく山室城の跡だ。 | |

| 大木が2本。明神さんの石碑と山の神の石碑が合わせて3つある。南北14m、東西11mの主郭。北西から南東に巡らされた幅2メートルほどの帯郭。 | |

| 郭の北東の位置(郭の中頃)に虎口らしき構造。南に続く尾根を切った大きな堀切。おそらく登城口は北東の感じがする。今登ってきた西側の斜面は間違いであった。そこで帰りは東側の斜面を下ることにする。 | |

| 中腹に平らな部分が残っている。これも遺構だろう。さらに下ると井戸跡のようなものがある。ここは屋敷跡だろうか。二段に構える平地の隅にその井戸跡は位置する。 | |

| 脇に道が見えてきた。これはもう現代の道のようだ。人家の庭に出た。この家の屋敷の中だ。家に向かって一礼して退城した。ありがとうございました。 | |

| 地図 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます