皆様こんばんは。

皆様は、良い年末年始を過ごされましたか?

個人的には、暗澹たる気持ちで過ごしていました。

主な原因は、AI囲碁ソフト「MASTER」です。

「アルファ碁」の後継ソフトであると、開発者からの発表がありました。

昨年3月の「アルファ碁」の登場で、人類がAIに勝てなくなる事は確定しました。

そこから徐々に離されていくかと思っていたのですが、実際にはAIは信じられないスピードで成長していました。

年末年始に、大勢の世界チャンピオンクラスがネット上で挑戦しましたが、大半の対局が完敗でした。

強さという意味では、人間の限界を突き付けられた格好です。

AIに学んで人間のレベルが上がるという説もありますが、果たしてどこまで期待できるでしょうか?

例えば、400年近く前の本因坊道策の時代から、布石や定石は別物と言えるぐらい進歩しました。

しかし、本因坊道策より上と言い切れる棋士は、未だに現れていないと思います。

個人の能力、時間は限られているのです。

棋士の能力をどう生かしていくか、改めて考えなければいけません。

恐らく一部のトップ棋士は、今後も対局一筋でやって行けるでしょうが、例えば私以下の実力の棋士は、存在意義を否定されてもおかしくありません。

大変な時代に立ち会ったものです。

そんな訳で、この話題はスルーしたかったのですが、毎日更新の当ブログとしてはそうも言っていられません。

幽玄の間でも中継された、「MASTER」の1局を採り上げてみましょう。

相手は、中国の黄雲嵩六段です。

五段と言っても、この人も世界チャンピオンを狙える位置にいます。

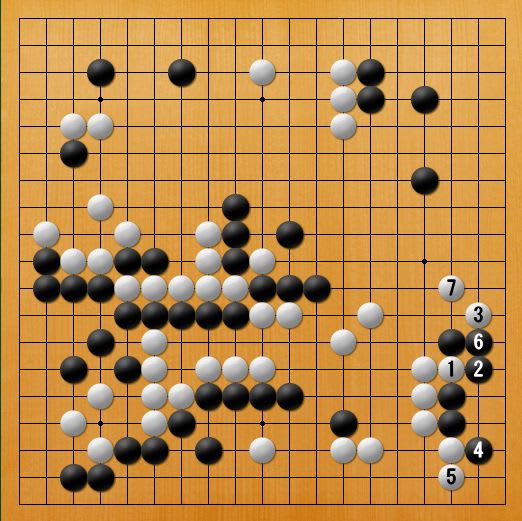

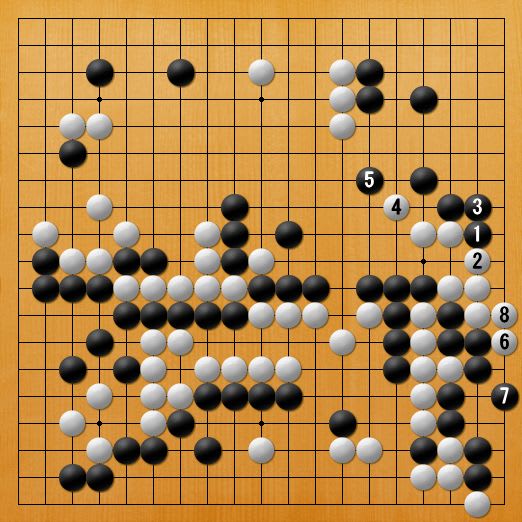

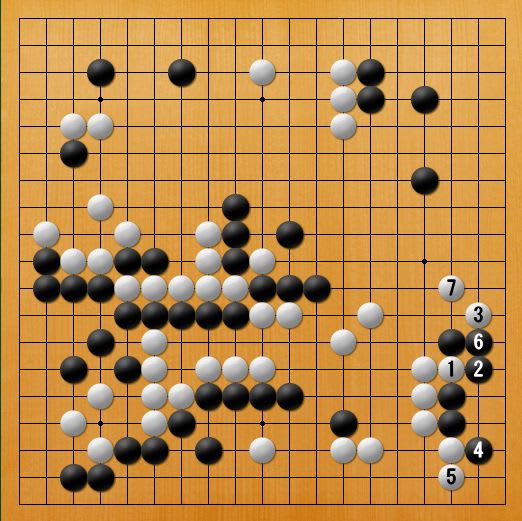

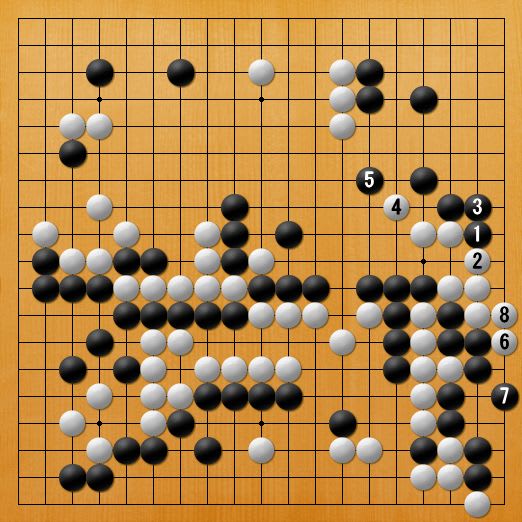

1図(実戦白84~白90)

MASTERの黒番です。

黄五段の白1~7は、最強手です。

右下黒を皆取りにしようというのです。

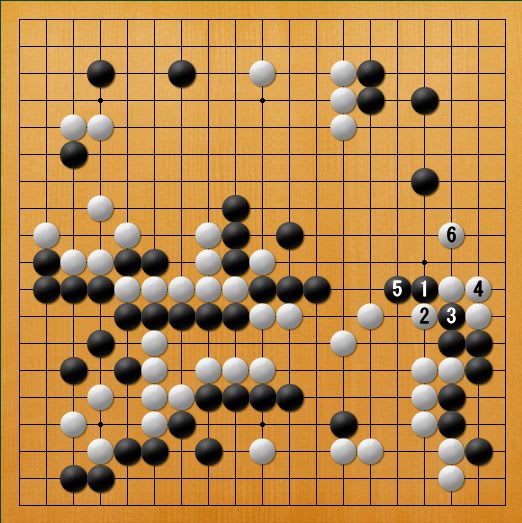

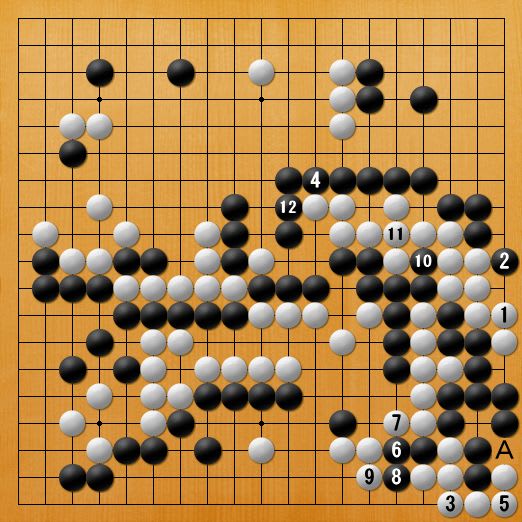

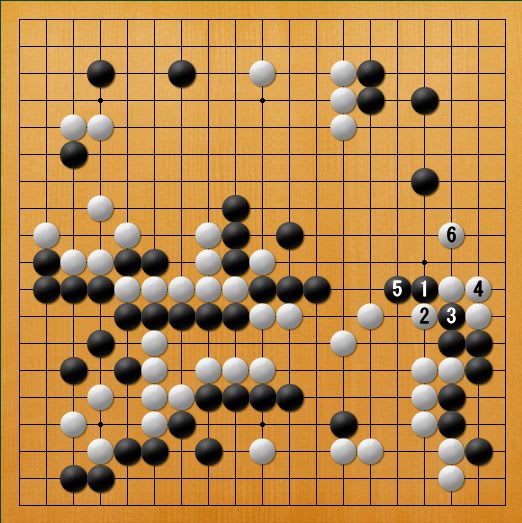

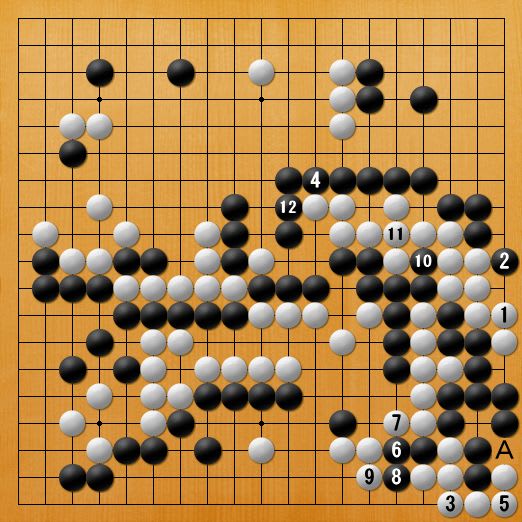

2図(実戦黒91~白96)

黒は2眼作る事はできません。

となると、包囲した白の傷を衝くしかありません。

黒1から白を分断し、白6までと進行しました。

この図を見た瞬間、黒白にチャンスが来ていると感じました。

というのは、従来のAIは長手数の読みを苦手としていたからです。

アルファ碁は勝負には勝ちましたが、長手数の読みが必要な場面では、明らかな失着が出ていました。

最近急成長を遂げているDeepZenGoも、この点は同じですね。

ですから、MASTERもここから正確に打つ事はできないだろう、と思っていたのです。

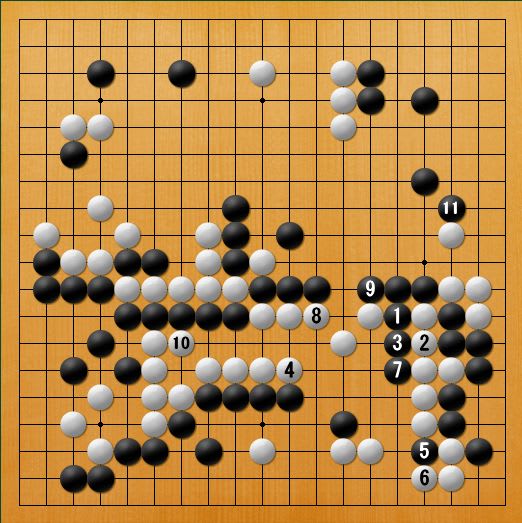

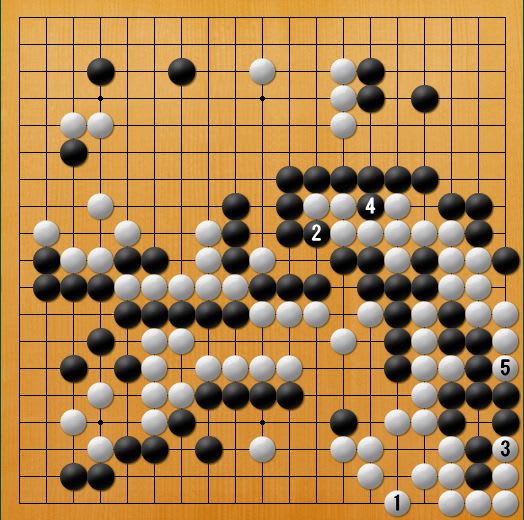

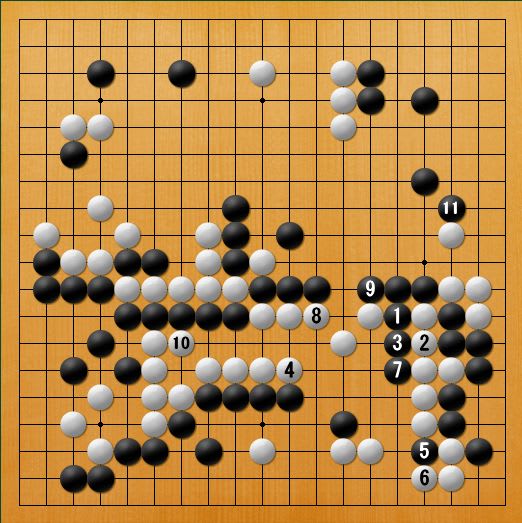

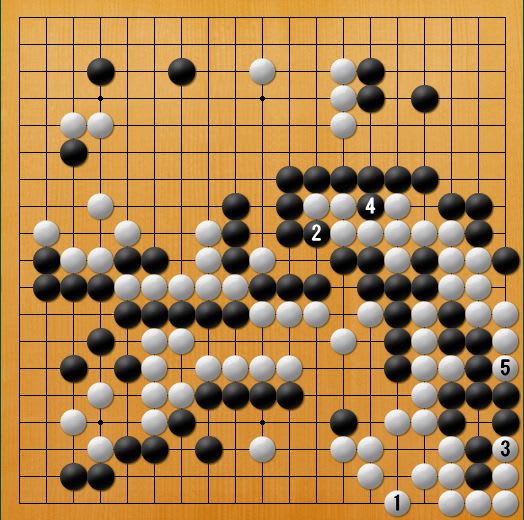

3図(実戦黒97~黒107)

ですが、まずは的確な運びで左辺白を苛めます。

黒9まで、外側の黒を固める事に成功しました。

そして黒11と、右辺白を攻めて行きます。

4図(実戦白108~黒115)

白1の伸びに、黒2~6までを換わってから、黒8とハネました。

この手続きが非常に重要です。

黒の手数を延ばす意味なのですが、これは棋士なら誰でも思い付く手順です。

しかし、従来のAIは、こうした所で必ずと言って良いほどミスが出たのです。

そういう弱点があれば、どこかにチャンスが生まれます。

ですが、現実にはこの通り、部分戦でも隙が見えません。

5図(変化図)

ちなみに、隅を何も打たないと手数が短くなります。

一例として白8のような事になると、あっさり取られています。

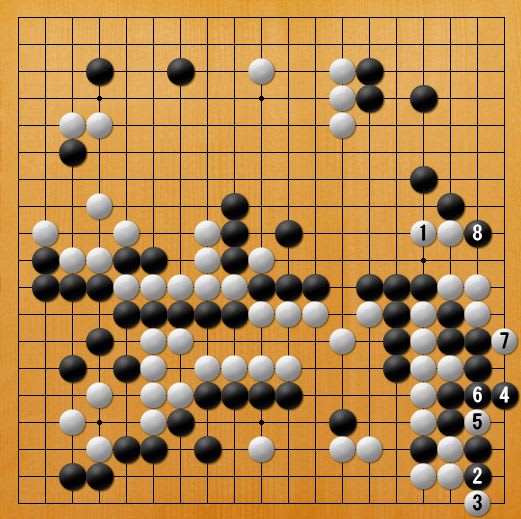

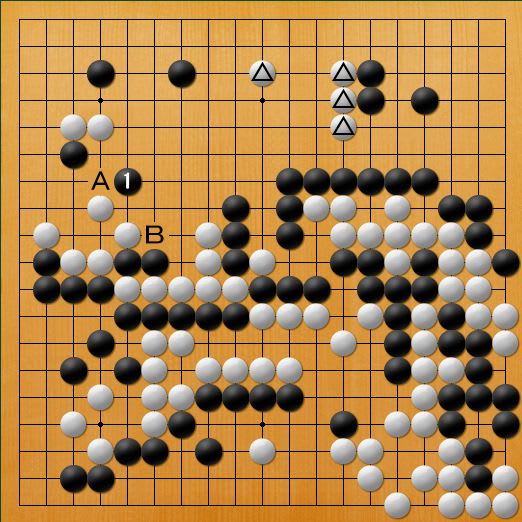

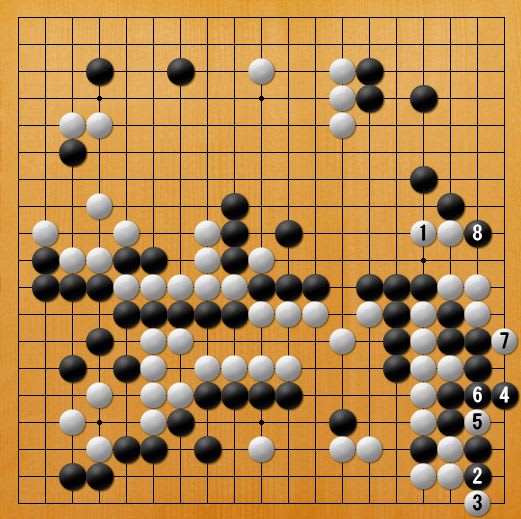

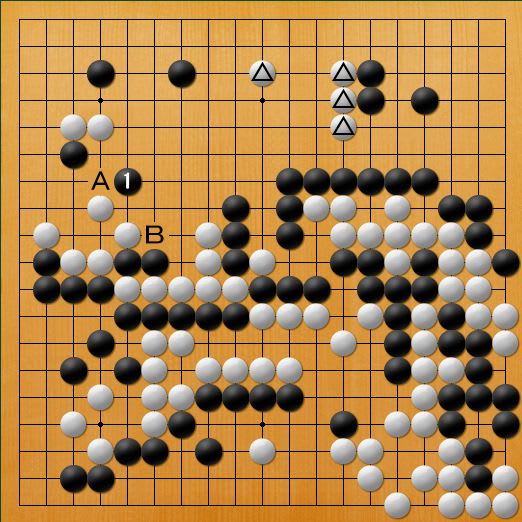

6図(実戦黒131)

その後、黒△まで進んだ場面で白が投了しました。

尤も、勘違いされた方もいらっしゃるでしょうが、白が取られた訳ではありません。

7図(投了後1-1)

続けて打つなら、白1から攻め合う事になります。

黒6、8の逃げ出しが攻め合いの手筋で、すぐに白Aに打てなくなり、黒の手数が1手延びますが・・・。

8図(投了後1-2)

白5まで、白の攻め合い勝ちが確認できます。

ただし、碁は黒の勝ちが決まっています。

9図(投了後2)

中央に黒の鉄壁ができた事が大きいのです。

右上隅はそのまま地になっていますし、白に対する厳しい手が生じています。

実際には右下は適当な所で切り上げておいて、黒1がきつい一撃です。

黒Aの分断、黒Bの逃げ出しが見合いになります。

また右上白△もかなり危険で、こちらを攻める手もあるでしょう。

白は地でリードしている訳でもなく、絶望的な形勢と言えます。

白90から投了までは40手ほどの読みで、その後も含めると50手以上になります。

AIが最も苦手だった分野が、すっかり克服されてしまったようです。

まだ若干隙が残っている感じもしますが、狙えるほどの隙かどうか・・・。

人間にはポカがある分、かえって分が悪いかもしれません。

今年も色々と考えさせられる1年になりそうです。

皆様は、良い年末年始を過ごされましたか?

個人的には、暗澹たる気持ちで過ごしていました。

主な原因は、AI囲碁ソフト「MASTER」です。

「アルファ碁」の後継ソフトであると、開発者からの発表がありました。

昨年3月の「アルファ碁」の登場で、人類がAIに勝てなくなる事は確定しました。

そこから徐々に離されていくかと思っていたのですが、実際にはAIは信じられないスピードで成長していました。

年末年始に、大勢の世界チャンピオンクラスがネット上で挑戦しましたが、大半の対局が完敗でした。

強さという意味では、人間の限界を突き付けられた格好です。

AIに学んで人間のレベルが上がるという説もありますが、果たしてどこまで期待できるでしょうか?

例えば、400年近く前の本因坊道策の時代から、布石や定石は別物と言えるぐらい進歩しました。

しかし、本因坊道策より上と言い切れる棋士は、未だに現れていないと思います。

個人の能力、時間は限られているのです。

棋士の能力をどう生かしていくか、改めて考えなければいけません。

恐らく一部のトップ棋士は、今後も対局一筋でやって行けるでしょうが、例えば私以下の実力の棋士は、存在意義を否定されてもおかしくありません。

大変な時代に立ち会ったものです。

そんな訳で、この話題はスルーしたかったのですが、毎日更新の当ブログとしてはそうも言っていられません。

幽玄の間でも中継された、「MASTER」の1局を採り上げてみましょう。

相手は、中国の黄雲嵩六段です。

五段と言っても、この人も世界チャンピオンを狙える位置にいます。

1図(実戦白84~白90)

MASTERの黒番です。

黄五段の白1~7は、最強手です。

右下黒を皆取りにしようというのです。

2図(実戦黒91~白96)

黒は2眼作る事はできません。

となると、包囲した白の傷を衝くしかありません。

黒1から白を分断し、白6までと進行しました。

この図を見た瞬間、

というのは、従来のAIは長手数の読みを苦手としていたからです。

アルファ碁は勝負には勝ちましたが、長手数の読みが必要な場面では、明らかな失着が出ていました。

最近急成長を遂げているDeepZenGoも、この点は同じですね。

ですから、MASTERもここから正確に打つ事はできないだろう、と思っていたのです。

3図(実戦黒97~黒107)

ですが、まずは的確な運びで左辺白を苛めます。

黒9まで、外側の黒を固める事に成功しました。

そして黒11と、右辺白を攻めて行きます。

4図(実戦白108~黒115)

白1の伸びに、黒2~6までを換わってから、黒8とハネました。

この手続きが非常に重要です。

黒の手数を延ばす意味なのですが、これは棋士なら誰でも思い付く手順です。

しかし、従来のAIは、こうした所で必ずと言って良いほどミスが出たのです。

そういう弱点があれば、どこかにチャンスが生まれます。

ですが、現実にはこの通り、部分戦でも隙が見えません。

5図(変化図)

ちなみに、隅を何も打たないと手数が短くなります。

一例として白8のような事になると、あっさり取られています。

6図(実戦黒131)

その後、黒△まで進んだ場面で白が投了しました。

尤も、勘違いされた方もいらっしゃるでしょうが、白が取られた訳ではありません。

7図(投了後1-1)

続けて打つなら、白1から攻め合う事になります。

黒6、8の逃げ出しが攻め合いの手筋で、すぐに白Aに打てなくなり、黒の手数が1手延びますが・・・。

8図(投了後1-2)

白5まで、白の攻め合い勝ちが確認できます。

ただし、碁は黒の勝ちが決まっています。

9図(投了後2)

中央に黒の鉄壁ができた事が大きいのです。

右上隅はそのまま地になっていますし、白に対する厳しい手が生じています。

実際には右下は適当な所で切り上げておいて、黒1がきつい一撃です。

黒Aの分断、黒Bの逃げ出しが見合いになります。

また右上白△もかなり危険で、こちらを攻める手もあるでしょう。

白は地でリードしている訳でもなく、絶望的な形勢と言えます。

白90から投了までは40手ほどの読みで、その後も含めると50手以上になります。

AIが最も苦手だった分野が、すっかり克服されてしまったようです。

まだ若干隙が残っている感じもしますが、狙えるほどの隙かどうか・・・。

人間にはポカがある分、かえって分が悪いかもしれません。

今年も色々と考えさせられる1年になりそうです。