皆様こんばんは。

本日は、整地についてのお話です。

囲碁を打つ上で、整地は避けて通れない手続きです。

7路盤や9路盤だけで打つなら、整地を覚えなくても良いのですが、13路、19路と碁盤が広くなって行くと大変です。

特に19路盤ともなると、お互いの地が100目を超える事すらあり、1目ずつ数えて行くのでは大変な時間がかかってしまいます。

指導碁を打っていると、「私は整地が苦手で・・・」と恐縮される方がいらっしゃいます。

原因としては、まず対局の経験が少ないという事が挙げられます。

また、近年ではネット碁中心で打っている方も多く、高段者でも整地が苦手な方がいらっしゃいますね。

自分としては全く気になりませんが、整地がスムーズにできず、もどかしい気持ちも良く分かります。

そこで本日は、整地のコツについてお話ししましょう。

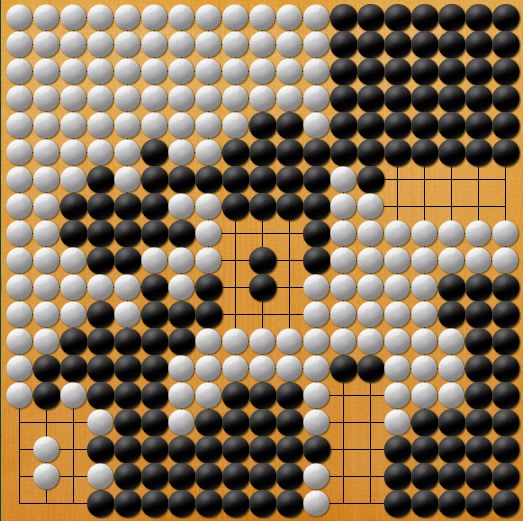

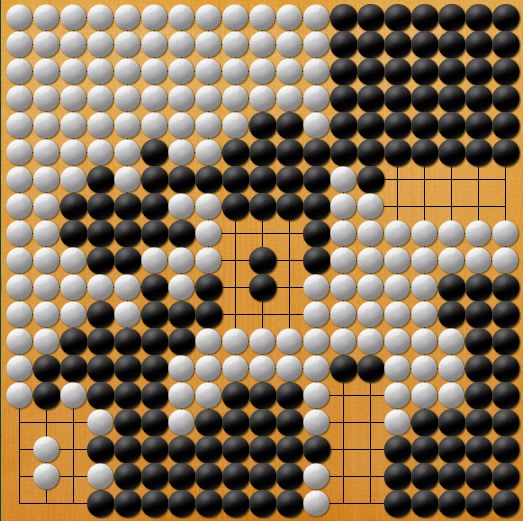

1図(テーマ図)

どんな碁でも良かったのですが、昨年最も注目された碁を持って来ました(笑)。

終局図の後、黒△まででダメ詰めも終わらせてみました。

ここから整地に入ります。

ちなみに、現在の取り石は黒が9、白が10です。

2図

まず、双方の死に石を取り上げましょう。

ここからお互いの地を作って行くのですが、お互いの地の境界線が明確に分かれていないと、整地し難いのです。

そこで、黒△と白△、黒〇と白〇、黒✖と白✖を、それぞれ入れ替えてみましょう。

3図

すると、このような盤面になりました。

お互いの地の境界線が、だいぶすっきりしましたね。

それでは次に、取り石を相手の地に埋めながら、数えやすい地を作って行きましょう。

なるべく10目単位の地を作って行くと、分かり易いです。

4図

お互いの取石はまだ埋めず、整地している最中です。

だいぶ見やすくなって来ましたね。

5図

その後、お互いの取り石も埋め、このような図になりました。

△の地点は星であり、持ち上げてみれば端から10路目である事がすぐに分かります。

よって左上の白地、右下の黒地は3×10で、30目ずつですね。

右上の黒地、中央の白地は、5×4でそれぞれ20目ですね。

残ったのは右辺の2×2の黒地で、黒が盤面4目勝ちである事が分かります。

ただし6目半のコミがあれば、白が2目半勝ちですね。

なお、白Aの所に1目あるように見えますが、ここは無視してください。

本来ここには白を埋めてあって、地は0なのですが、棋譜ソフトの動作の都合で隙間が空いています。

6図

整地の流れは、ご理解頂けたでしょうか。

後は実際に上手くこなすためのコツについてですが、これは形を覚えてしまえば楽です。

まずは、10目の形を覚えましょう。

左上のような1×10は間違いという訳ではありますが、数えるのが面倒ですね。

そして、中央の1+2+3+4=10というのは、論外ですね(笑)。

思い付いて入れてみましたが、これは見た事がありません。

右上の5×2型が、標準的な10目の作り方です。

右辺の4×2+2=10の型は悪くはありませんが、あまり美しいとは言えませんね。

しかし、私はあえて、なるべく左下の4×3-2=10目の型を作る事を推奨します。

計算が面倒なようですが、対称形なので、形で覚えられます。

そして、最大のメリットは・・・。

7図

まず、右下、右上の地をご覧ください。

これらは、どちらの地でしょうか?

双方の石が入り組んでいて、訳が分からなくなっていますね。

こういう、「ここ、どっちの地だっけ?」というトラブルは、結構ありがちなのです。

ですが、左下、中央の地をご覧ください。

やはり双方の石が入り組んでいますが、中心に石があり、左下は白地、中央は黒地である事が察せますね。

問題の起きない作り方なのです。

8図

次に、20目の作り方を見て行きましょう。

左上は、5×4型で、標準的な作り方です。

2×10型もありますが、やはり数えるのが面倒なので、もう一つと思っています。

右辺の19+1型は・・・何となく入れて見ましたが、見た事はありません。

ある意味分かり易いのですが、細長過ぎる形には、何となく違和感がありますね。

そして私としては、左下の3×7-1型をお勧めしたいですね。

理由は、4×3-2型と全く同じです。

対称形で覚えやすく、問題も起きにくいのです。

9図

30目はどうでしょうか?

左上の5×6型、左下の3×10型は分かり易いですね。

ですが、右下の4×8-2型は、いまいちですね。

10目や20目の型と違って対称形ではないので、見た目で分かり難いのです。

5×6型、3×10型が作り難い時に、止むを得ず作る感じですね。

如何ですか?

慣れないうちは、整地は大変な作業に思えるかもしれません。

しかし、ひとたび慣れてしまえば、パズル感覚で楽しむ事もできます。

私は、整地も対局の一部だと思っています。

気持ち良く碁を打つためにも、ぜひ整地上手になって頂きたいですね。

本日は、整地についてのお話です。

囲碁を打つ上で、整地は避けて通れない手続きです。

7路盤や9路盤だけで打つなら、整地を覚えなくても良いのですが、13路、19路と碁盤が広くなって行くと大変です。

特に19路盤ともなると、お互いの地が100目を超える事すらあり、1目ずつ数えて行くのでは大変な時間がかかってしまいます。

指導碁を打っていると、「私は整地が苦手で・・・」と恐縮される方がいらっしゃいます。

原因としては、まず対局の経験が少ないという事が挙げられます。

また、近年ではネット碁中心で打っている方も多く、高段者でも整地が苦手な方がいらっしゃいますね。

自分としては全く気になりませんが、整地がスムーズにできず、もどかしい気持ちも良く分かります。

そこで本日は、整地のコツについてお話ししましょう。

1図(テーマ図)

どんな碁でも良かったのですが、昨年最も注目された碁を持って来ました(笑)。

終局図の後、黒△まででダメ詰めも終わらせてみました。

ここから整地に入ります。

ちなみに、現在の取り石は黒が9、白が10です。

2図

まず、双方の死に石を取り上げましょう。

ここからお互いの地を作って行くのですが、お互いの地の境界線が明確に分かれていないと、整地し難いのです。

そこで、黒△と白△、黒〇と白〇、黒✖と白✖を、それぞれ入れ替えてみましょう。

3図

すると、このような盤面になりました。

お互いの地の境界線が、だいぶすっきりしましたね。

それでは次に、取り石を相手の地に埋めながら、数えやすい地を作って行きましょう。

なるべく10目単位の地を作って行くと、分かり易いです。

4図

お互いの取石はまだ埋めず、整地している最中です。

だいぶ見やすくなって来ましたね。

5図

その後、お互いの取り石も埋め、このような図になりました。

△の地点は星であり、持ち上げてみれば端から10路目である事がすぐに分かります。

よって左上の白地、右下の黒地は3×10で、30目ずつですね。

右上の黒地、中央の白地は、5×4でそれぞれ20目ですね。

残ったのは右辺の2×2の黒地で、黒が盤面4目勝ちである事が分かります。

ただし6目半のコミがあれば、白が2目半勝ちですね。

なお、白Aの所に1目あるように見えますが、ここは無視してください。

本来ここには白を埋めてあって、地は0なのですが、棋譜ソフトの動作の都合で隙間が空いています。

6図

整地の流れは、ご理解頂けたでしょうか。

後は実際に上手くこなすためのコツについてですが、これは形を覚えてしまえば楽です。

まずは、10目の形を覚えましょう。

左上のような1×10は間違いという訳ではありますが、数えるのが面倒ですね。

そして、中央の1+2+3+4=10というのは、論外ですね(笑)。

思い付いて入れてみましたが、これは見た事がありません。

右上の5×2型が、標準的な10目の作り方です。

右辺の4×2+2=10の型は悪くはありませんが、あまり美しいとは言えませんね。

しかし、私はあえて、なるべく左下の4×3-2=10目の型を作る事を推奨します。

計算が面倒なようですが、対称形なので、形で覚えられます。

そして、最大のメリットは・・・。

7図

まず、右下、右上の地をご覧ください。

これらは、どちらの地でしょうか?

双方の石が入り組んでいて、訳が分からなくなっていますね。

こういう、「ここ、どっちの地だっけ?」というトラブルは、結構ありがちなのです。

ですが、左下、中央の地をご覧ください。

やはり双方の石が入り組んでいますが、中心に石があり、左下は白地、中央は黒地である事が察せますね。

問題の起きない作り方なのです。

8図

次に、20目の作り方を見て行きましょう。

左上は、5×4型で、標準的な作り方です。

2×10型もありますが、やはり数えるのが面倒なので、もう一つと思っています。

右辺の19+1型は・・・何となく入れて見ましたが、見た事はありません。

ある意味分かり易いのですが、細長過ぎる形には、何となく違和感がありますね。

そして私としては、左下の3×7-1型をお勧めしたいですね。

理由は、4×3-2型と全く同じです。

対称形で覚えやすく、問題も起きにくいのです。

9図

30目はどうでしょうか?

左上の5×6型、左下の3×10型は分かり易いですね。

ですが、右下の4×8-2型は、いまいちですね。

10目や20目の型と違って対称形ではないので、見た目で分かり難いのです。

5×6型、3×10型が作り難い時に、止むを得ず作る感じですね。

如何ですか?

慣れないうちは、整地は大変な作業に思えるかもしれません。

しかし、ひとたび慣れてしまえば、パズル感覚で楽しむ事もできます。

私は、整地も対局の一部だと思っています。

気持ち良く碁を打つためにも、ぜひ整地上手になって頂きたいですね。