皆様こんばんは。

本日、第42期天元戦が開幕しました!

第1局は井山裕太天元が一力遼七段に黒番中押し勝ちを収め、まずは一歩リードしました。

それでは早速振り返っていきましょう。

なおこの対局は幽玄の間にて、 加藤充志九段の解説付きで中継されました。

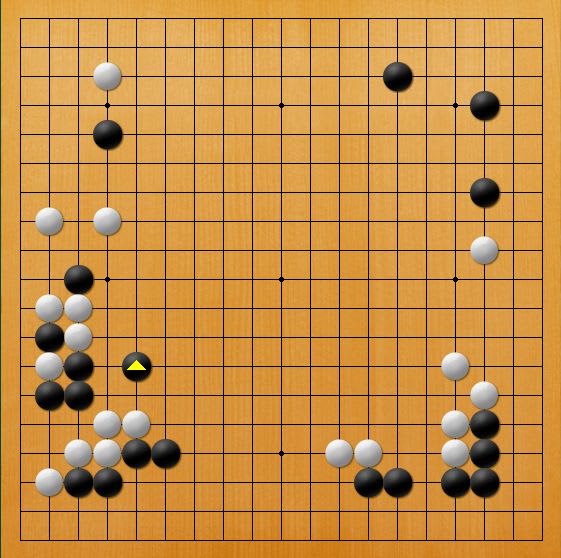

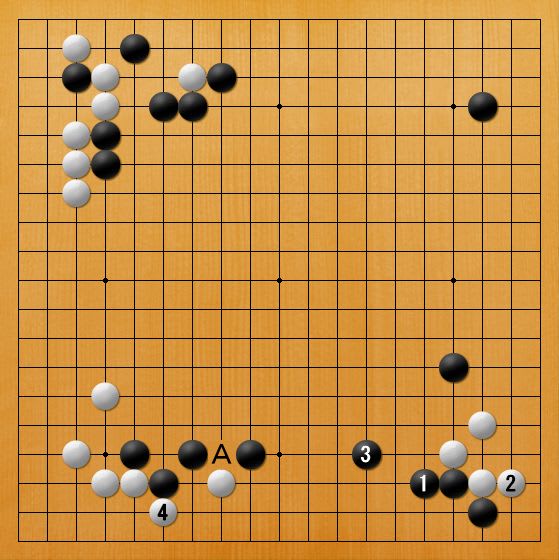

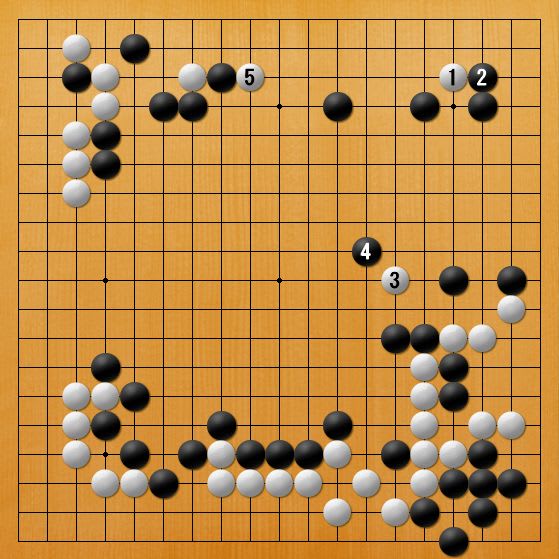

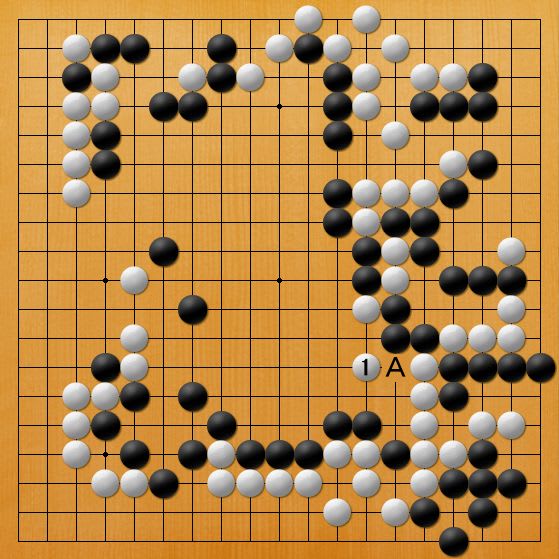

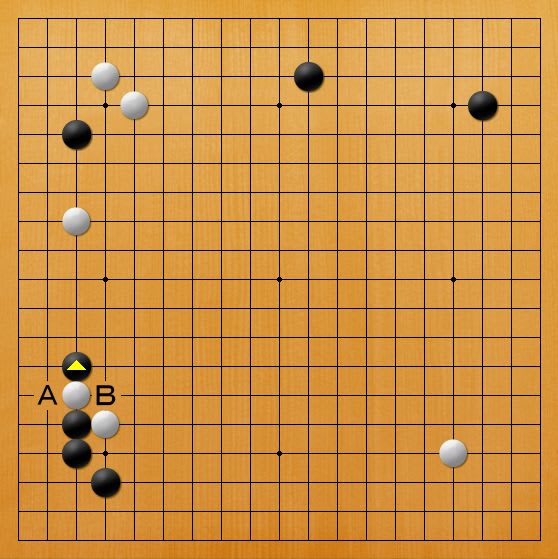

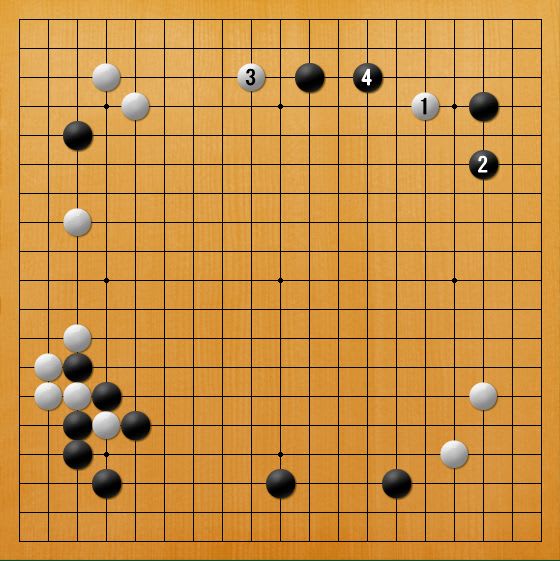

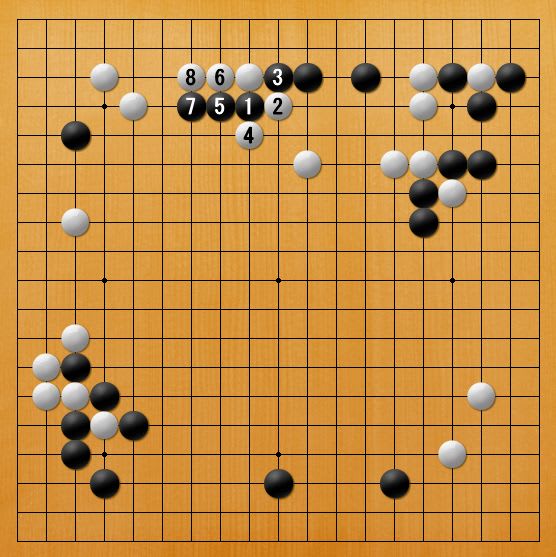

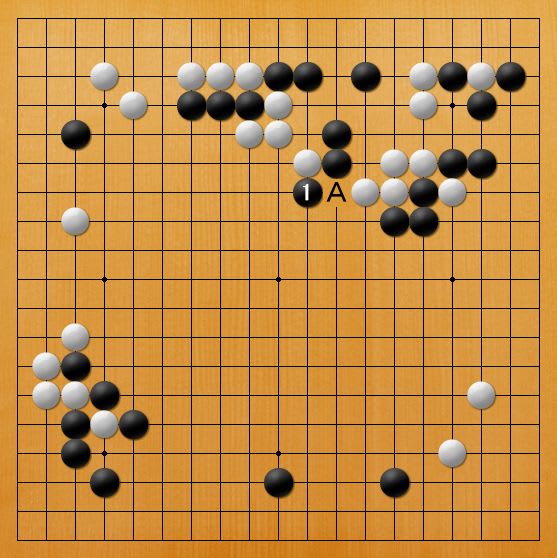

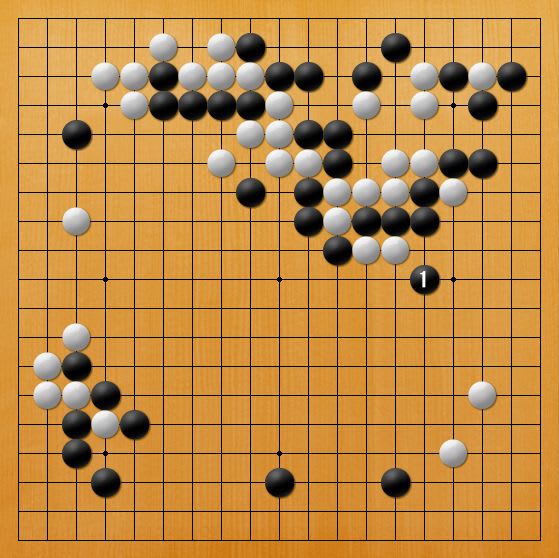

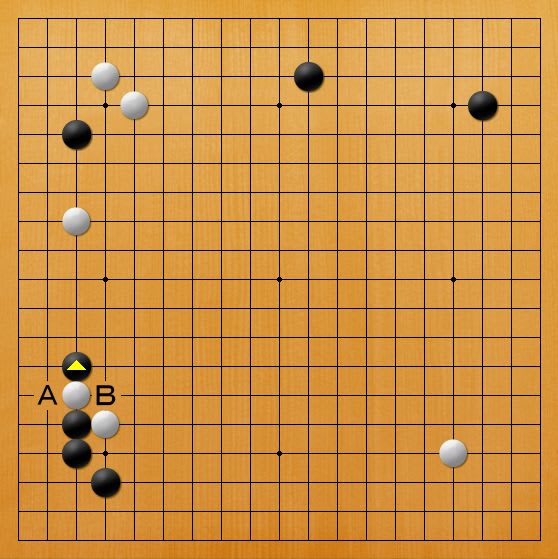

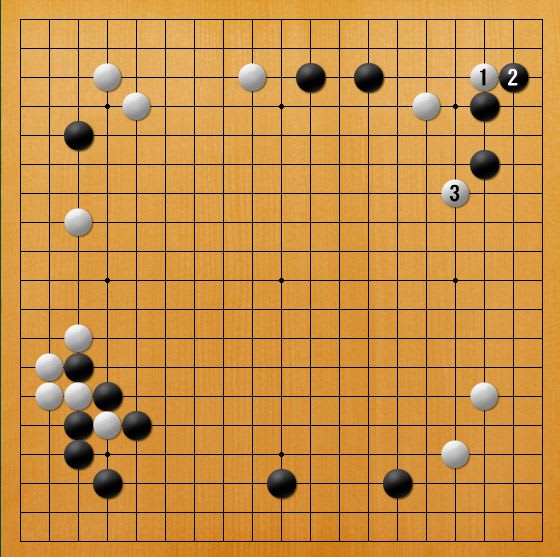

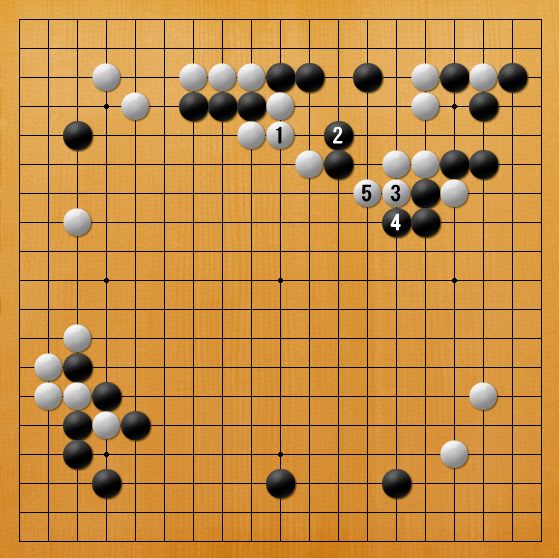

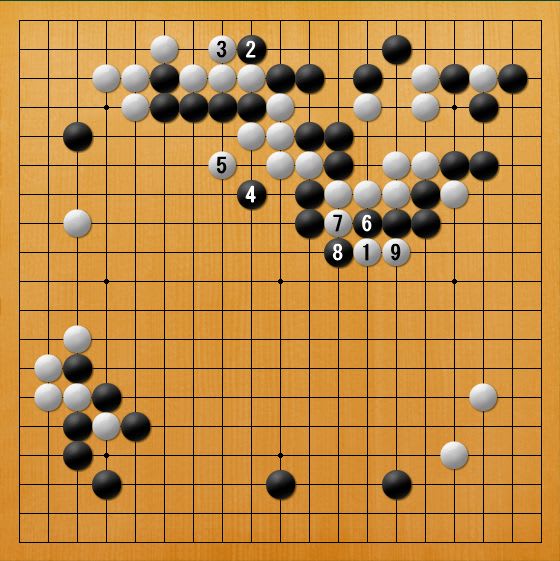

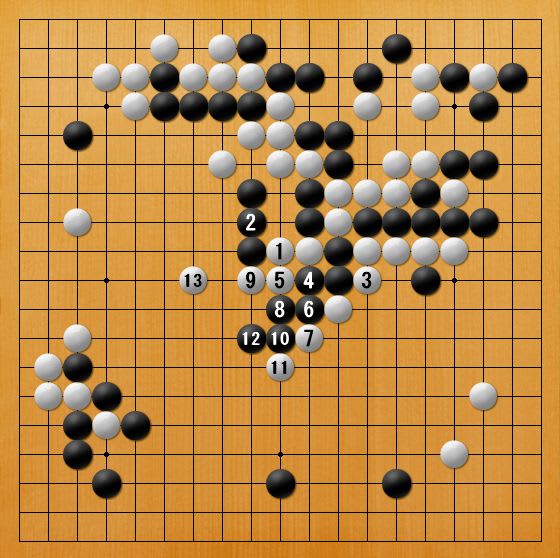

1図(実戦黒13)

序盤早々、井山天元が仕掛けました。

左下の形は、黒AかBの2通りしかないというのが常識です。

ところが、実戦は黒△にハサミツケ!

私は二十年以上碁を打って来ましたが、この手を考えた事は一度もありません。

井山天元の創造力には驚かされます。

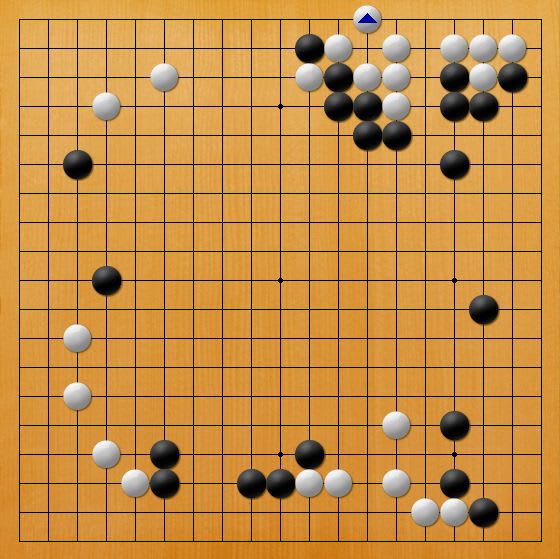

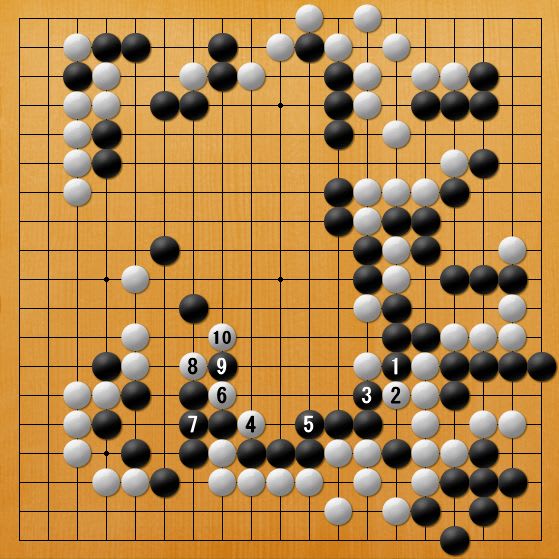

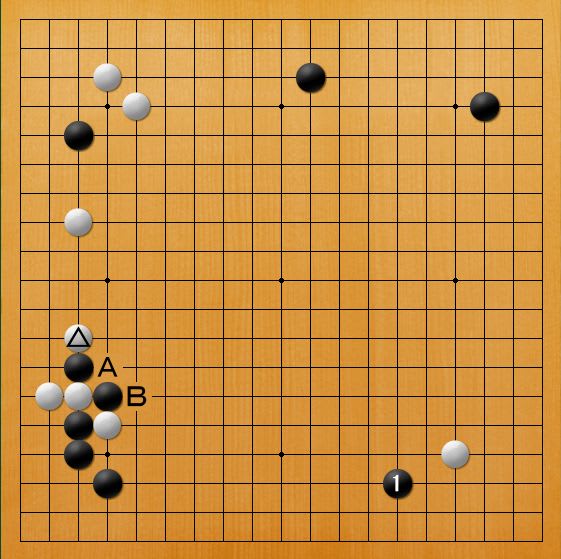

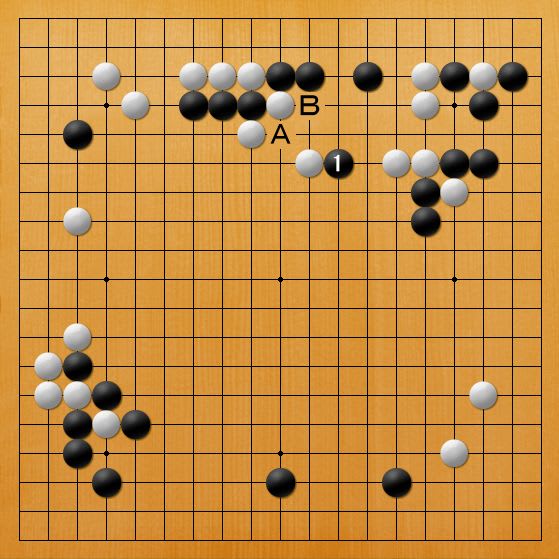

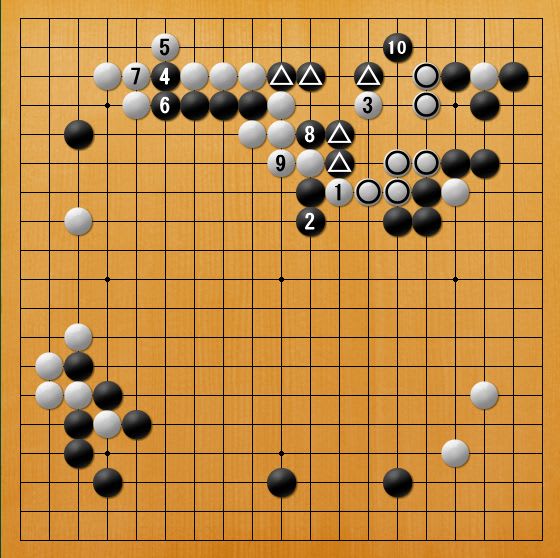

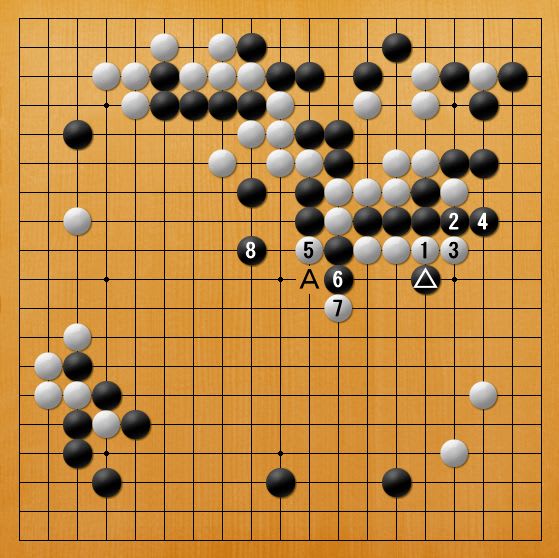

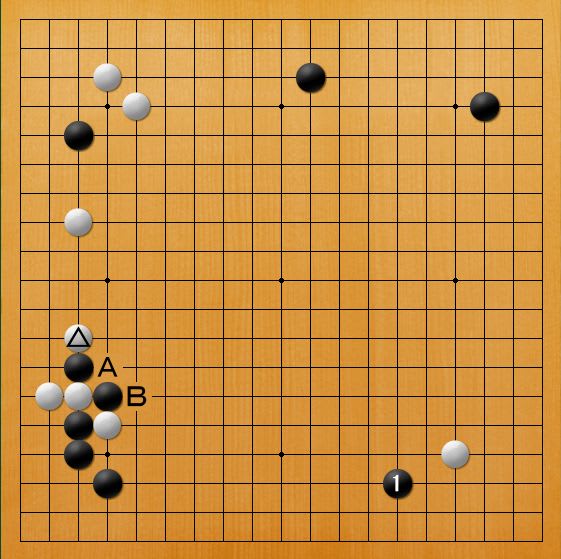

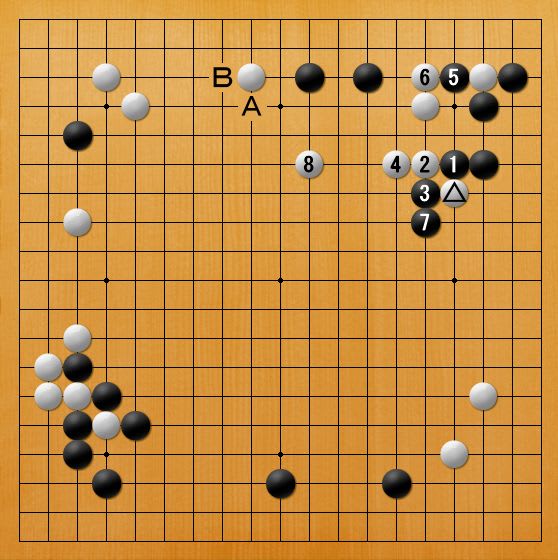

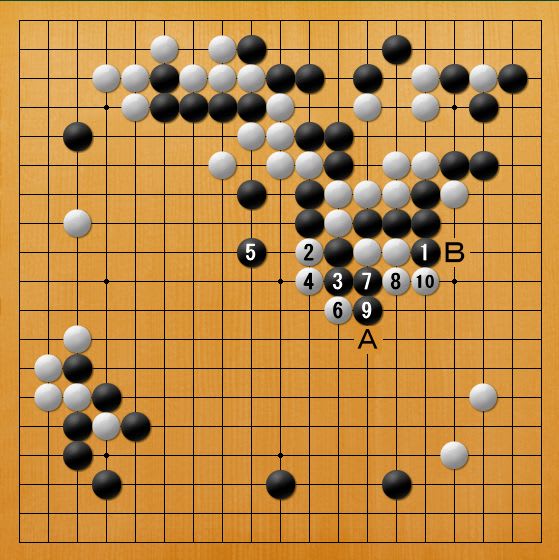

2図(実戦黒17)

白△とハサミツケられたら、黒AかBと打つしかないという事も常識です。

ところが、実戦は手抜きで黒1!

またしてもやってくれました。

私が同じ布石を打っていても、この手に気が付く事は決してないでしょう。

碁が始まったばかりの段階ですが、井山天元の2手には猛烈な感動を覚えました。

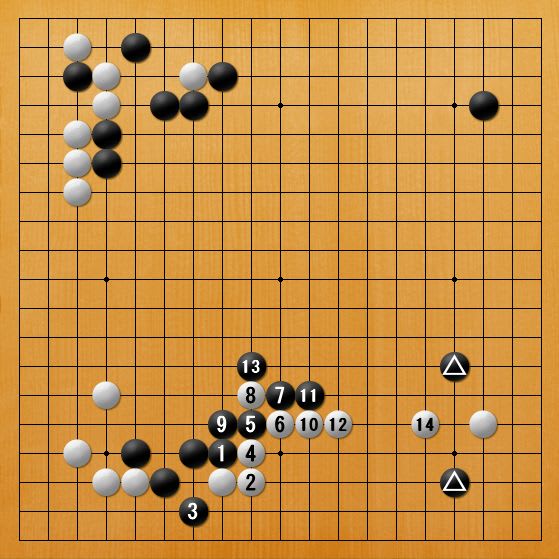

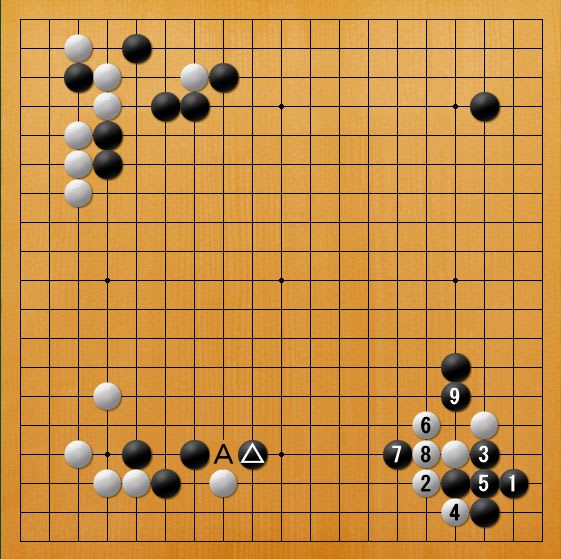

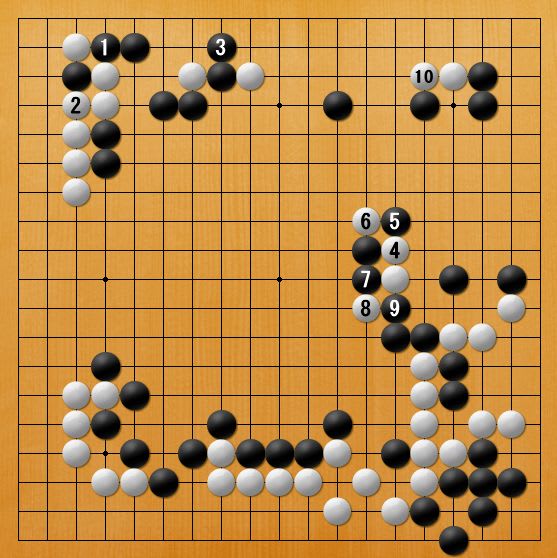

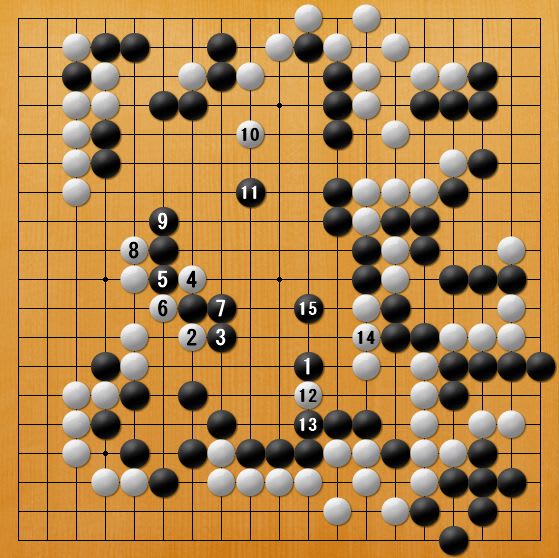

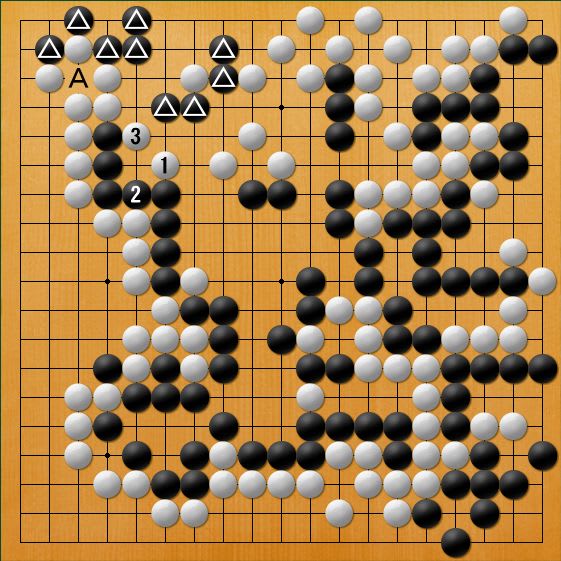

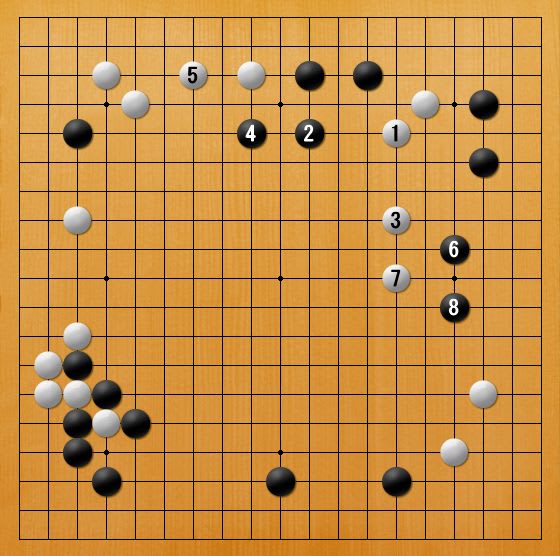

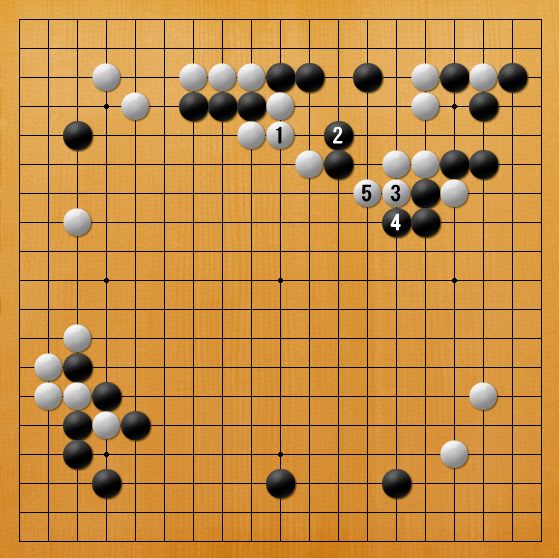

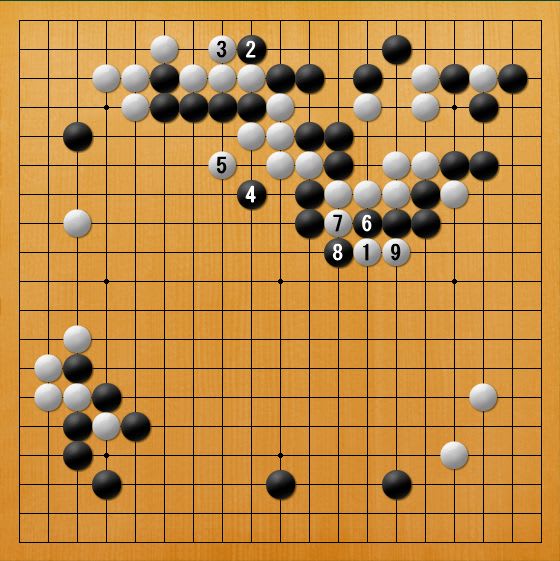

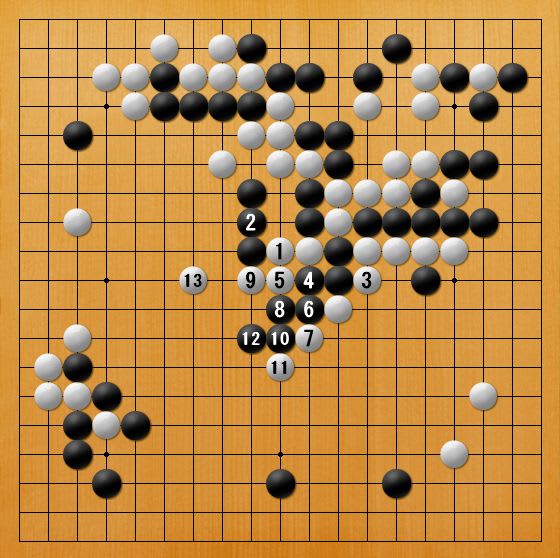

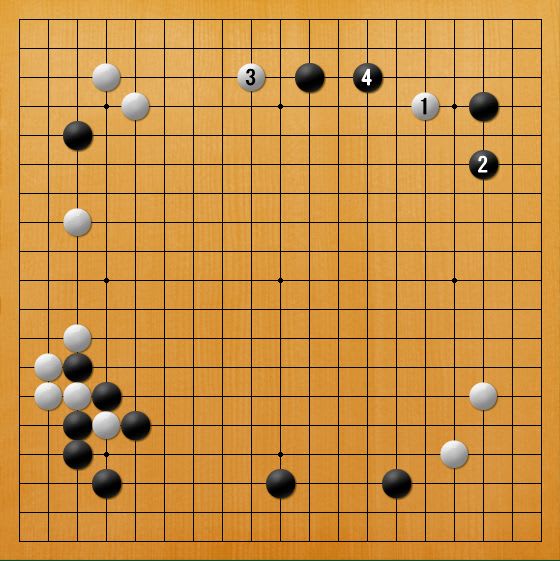

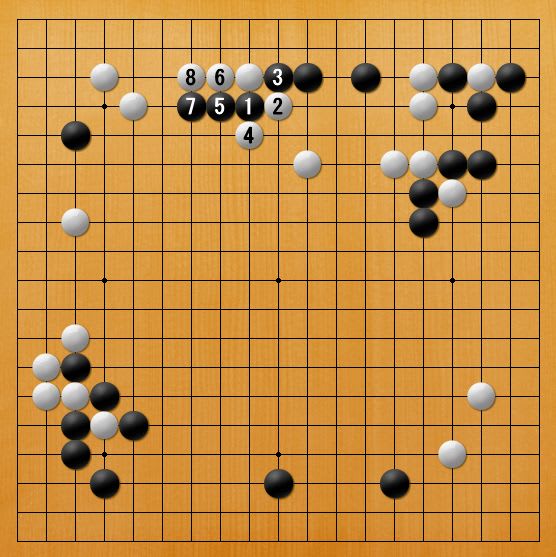

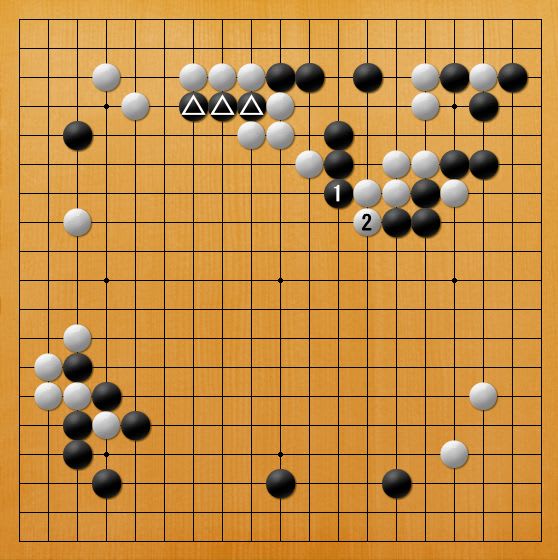

3図(実戦白22~黒25)

一力七段も驚いたでしょうが、相手の手に感心している暇はありません。

白1、3は、上辺の黒の攻めを狙う積極戦法です。

しかし黒4と落ち着いて守られ、さて白はどうするべきでしょうか?

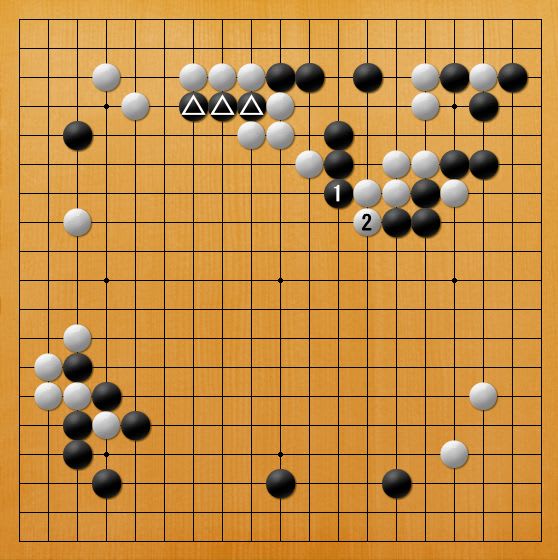

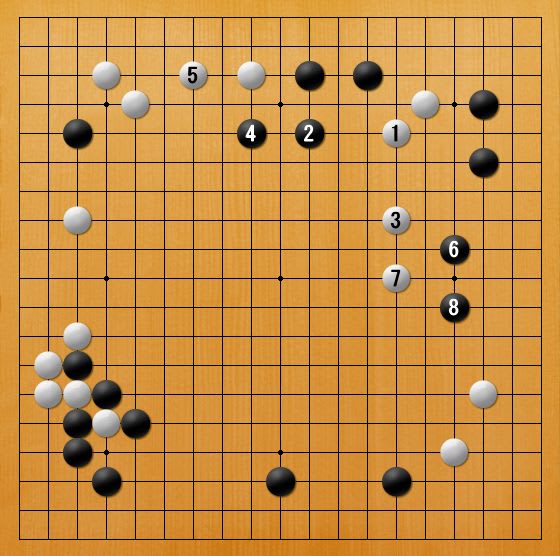

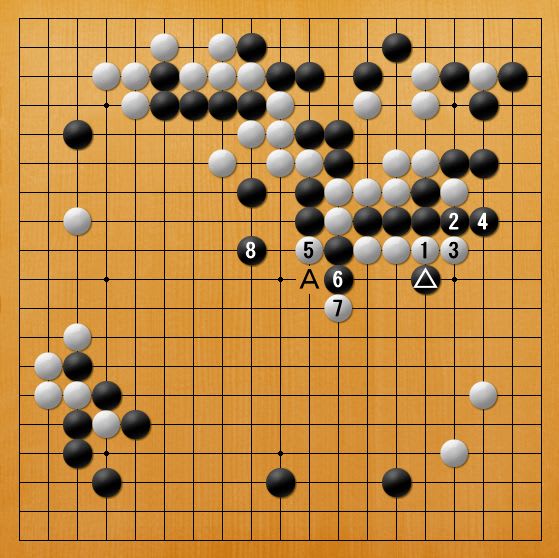

4図(変化図)

白1、3と逃げて行くのは素直ですが、重い打ち方です。

黒8まで、左右の黒には余裕があります。

白が一方的に攻められる事になるでしょう。

元々右上一帯は黒石の数が多い所なので、正面から戦うのは良くありません。

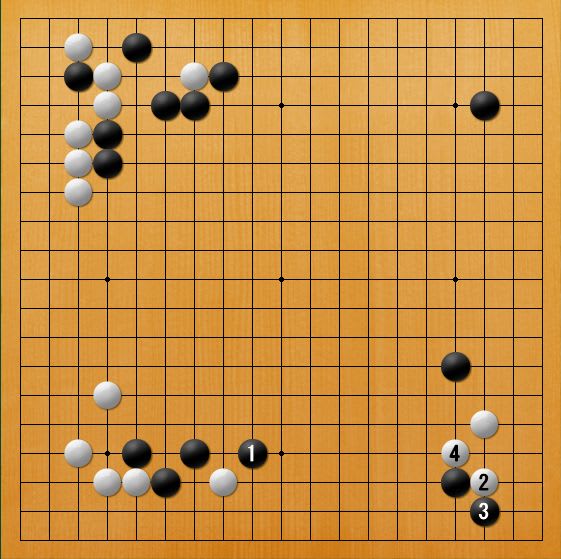

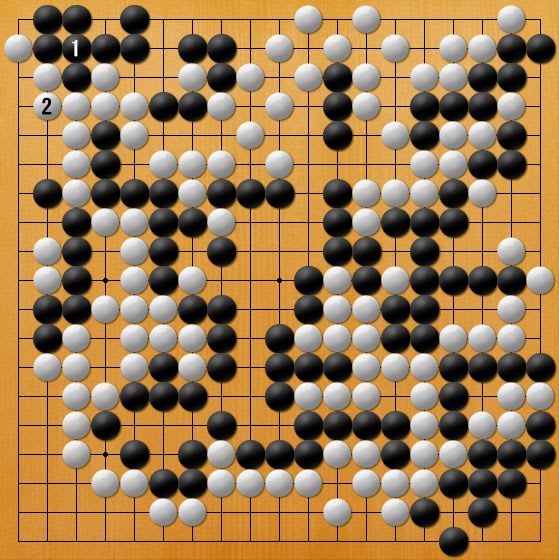

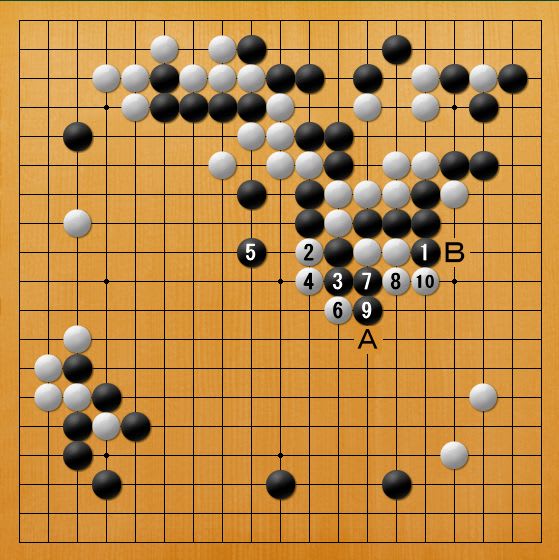

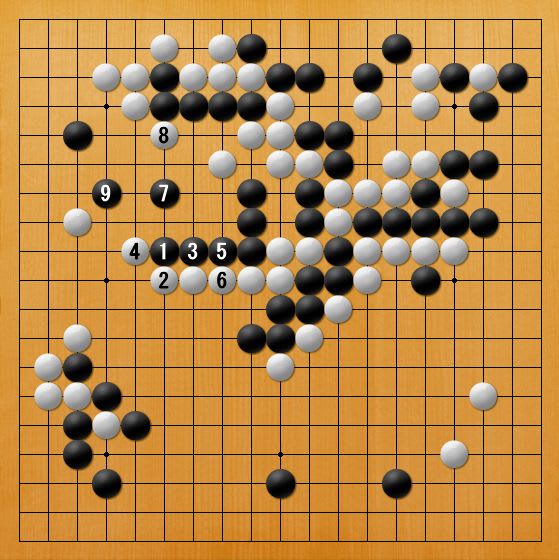

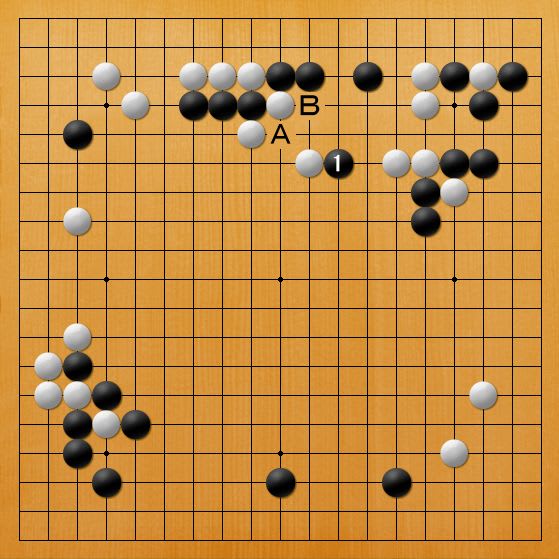

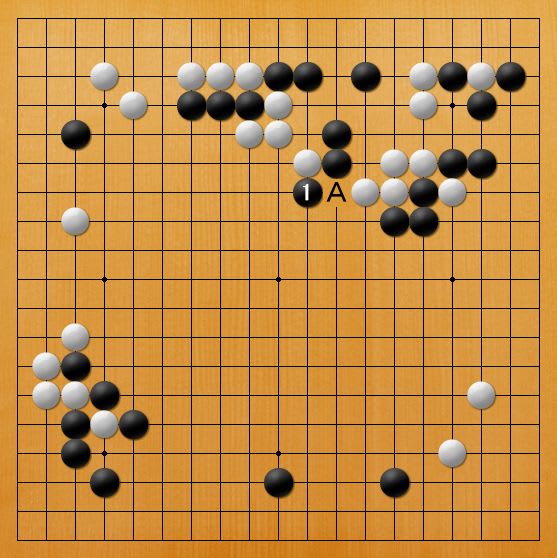

5図(実戦白26~28)

一力七段が打った手は、白1のおまじないから、白3!

この手は、見た瞬間に良い手だと感じました。

センス溢れる一着です。

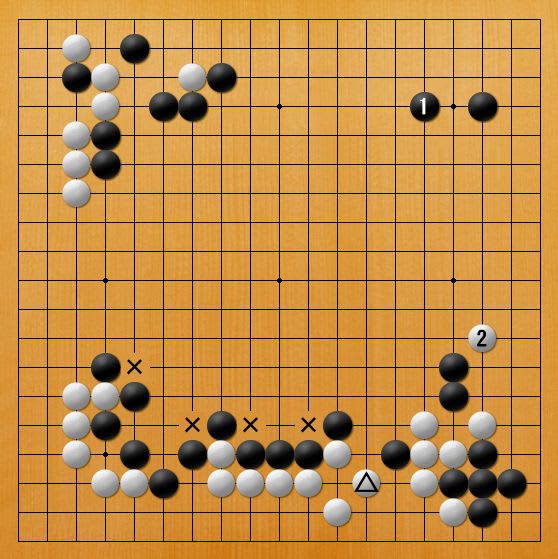

6図(実戦黒29~白36)

当然黒1から反撃したくなりますが、それを誘っています。

黒が白△を取っている間に白石が増え、白8と上辺の黒を包み込む形になりました。

上手い打ち回しだったと思います。

次に黒Aと頭を出し、白Bと進むかと思いましたが・・・。

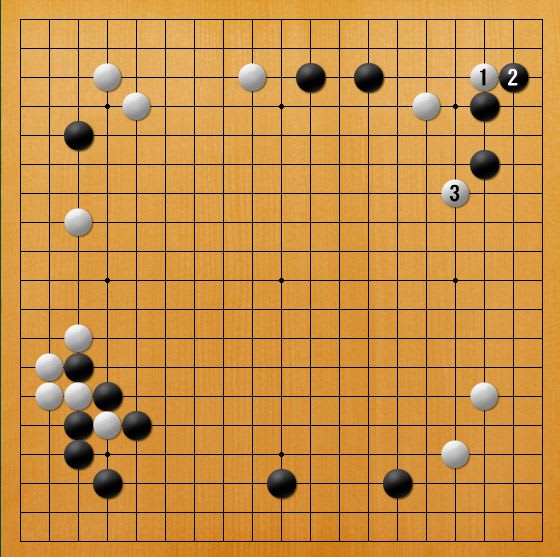

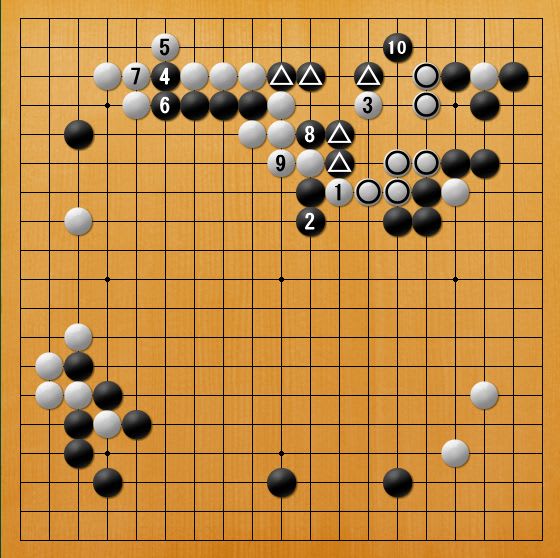

7図(実戦黒37~白44)

実戦は黒1のツケに対して、なんと白2から強引に分断!

これ以上ない最強手で、黒に襲い掛かりました。

白はそこまで強い立場ではないので、反撃されるリスクの高い打ち方です。

大抵の棋士は二の足を踏みますが、躊躇なくやって行ける事に、一力七段の若さと勢いを感じますね。

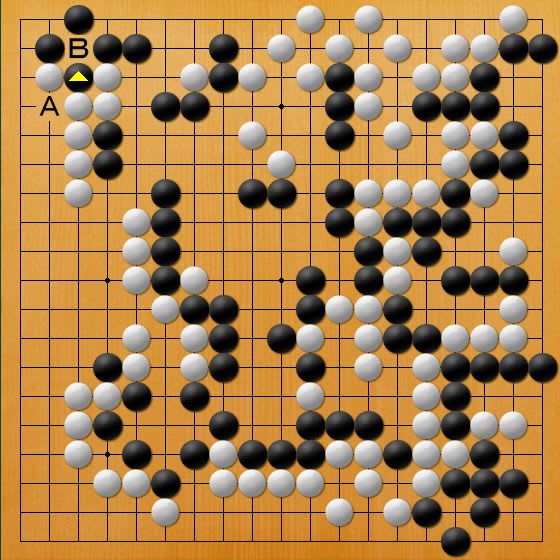

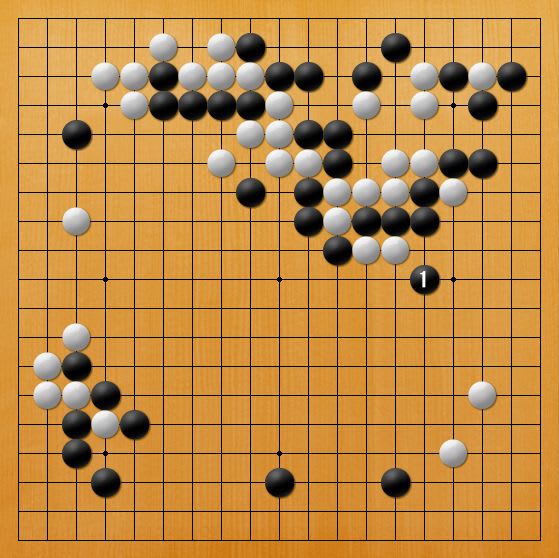

8図(実戦黒45)

井山天元も、この進行はある程度予期していたのでしょう。

黒1が鮮やかな手筋です!

Aの切りやBの当てを見られて、白は強く対応できません。

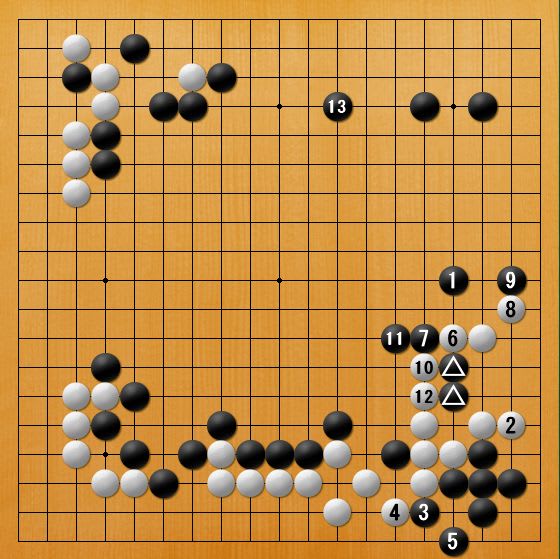

9図(実戦白46~)

という訳で、白1と繋いで禍根を断つのが本手です。

黒2を待って、自分も白3から脱出しました。

白5となって、ここで黒が打つ手は一手しかないように見えますね。

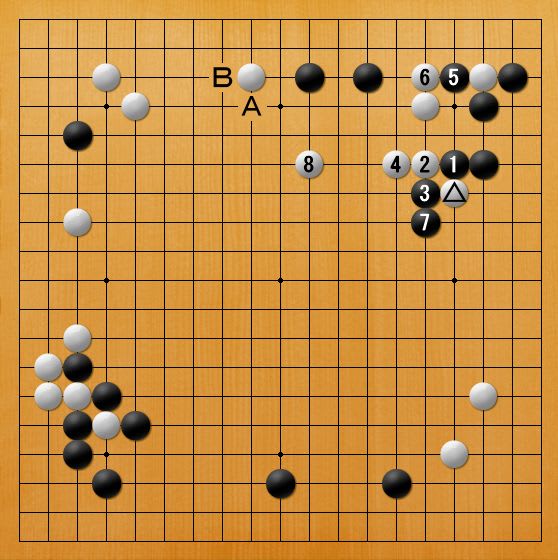

10図(変化図)

誰でも黒1と出る手を考えるでしょう。

すると白も2と出て行く事になります。

お互いに頭を出した格好ですが、黒△が宙に浮いています。

これなら白やれるというのが、一力七段の判断でしょう。

11図(実戦黒51)

ところが、実戦はなんと黒1!

Aに切って来いと誘っています!

本当に驚きが多い碁です。

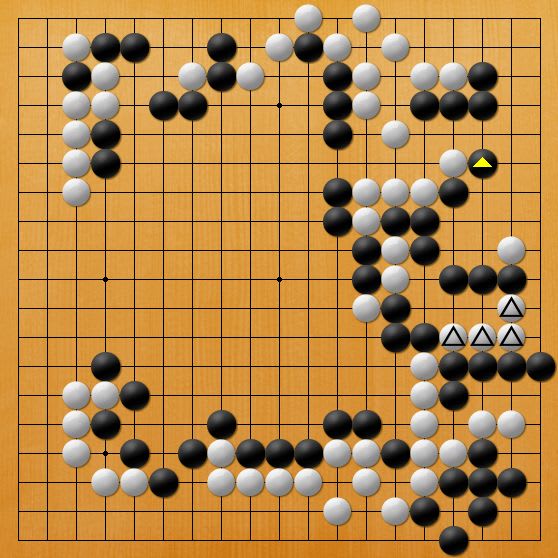

12図(実戦白52~黒61)

勢い、白も誘いに乗って行きました!

黒10まで、黒△と白〇の攻め合いの形になっています。

この攻め合いは黒が有利なので・・・。

13図(実戦白62~白70)

白は黒の包囲網を破りに行きました。

白9までと進みましたが、白の狙いは何でしょうか?

14図(変化図)

黒1と打つと、白10となって黒が潰れます。

白Aのシチョウと白Bが見合いで、どちらかの黒が取られます。

この両方を防ぐには、黒1でどう打てば良いでしょうか?

15図(実戦黒71)

実戦、黒1が両方を凌ぐ妙手です!

ここから白が前図のように打っても、黒の要石を取れない事をご確認ください。

この黒1は有名な手筋で、プロなら皆知っています。

しかし、こんな派手な手が実戦に現れるとは・・・。

またしても驚きです。

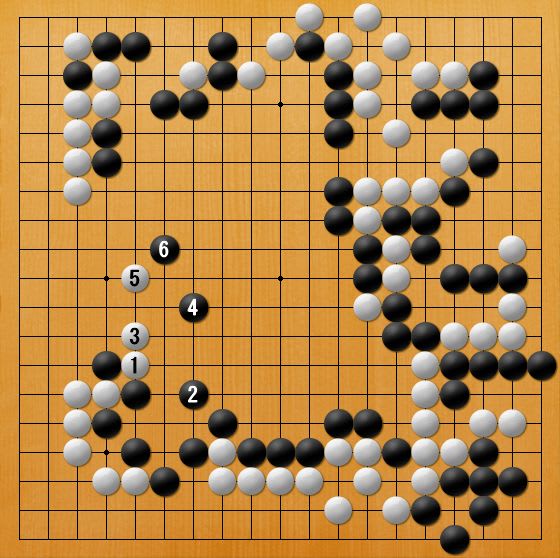

16図(実戦白72~白黒79)

実戦、白は別のコースで追いかけますが、白7に対して黒8が冷静な応手です。

ここでも黒△が働き、白Aのシチョウは成立しません。

17図(実戦白80~白92)

白も必死に追いすがります。

白13までとなり、上の黒が寂しくなっています。

もちろん、捕まってしまえば白勝ちです。

18図(実戦黒93~黒101)

しかし、黒1が決め手です!

黒9までと脱出し、黒の勝ちが決まりました。

一昨日、私は井山天元が一力七段を全力に叩きに行くだろうと想像しました。

しかし本局は、叩くどころではなく、叩き潰しに行きましたね。

高尾紳路九段を相手にした時とは、また別種の負けられない思いがあるのでしょう。

一力七段も正面衝突は避けないでしょうから、このシリーズは全局殴り合いの碁になるような気がします。

第2局以降も、目が離せません!

第2局は11月11日(金)、北海道小樽市「小樽朝里クラッセホテル」で行われます。

お楽しみに!

本日、第42期天元戦が開幕しました!

第1局は井山裕太天元が一力遼七段に黒番中押し勝ちを収め、まずは一歩リードしました。

それでは早速振り返っていきましょう。

なおこの対局は幽玄の間にて、 加藤充志九段の解説付きで中継されました。

1図(実戦黒13)

序盤早々、井山天元が仕掛けました。

左下の形は、黒AかBの2通りしかないというのが常識です。

ところが、実戦は黒△にハサミツケ!

私は二十年以上碁を打って来ましたが、この手を考えた事は一度もありません。

井山天元の創造力には驚かされます。

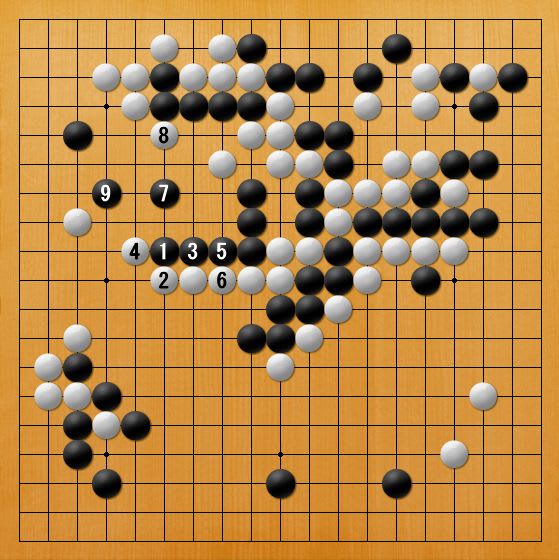

2図(実戦黒17)

白△とハサミツケられたら、黒AかBと打つしかないという事も常識です。

ところが、実戦は手抜きで黒1!

またしてもやってくれました。

私が同じ布石を打っていても、この手に気が付く事は決してないでしょう。

碁が始まったばかりの段階ですが、井山天元の2手には猛烈な感動を覚えました。

3図(実戦白22~黒25)

一力七段も驚いたでしょうが、相手の手に感心している暇はありません。

白1、3は、上辺の黒の攻めを狙う積極戦法です。

しかし黒4と落ち着いて守られ、さて白はどうするべきでしょうか?

4図(変化図)

白1、3と逃げて行くのは素直ですが、重い打ち方です。

黒8まで、左右の黒には余裕があります。

白が一方的に攻められる事になるでしょう。

元々右上一帯は黒石の数が多い所なので、正面から戦うのは良くありません。

5図(実戦白26~28)

一力七段が打った手は、白1のおまじないから、白3!

この手は、見た瞬間に良い手だと感じました。

センス溢れる一着です。

6図(実戦黒29~白36)

当然黒1から反撃したくなりますが、それを誘っています。

黒が白△を取っている間に白石が増え、白8と上辺の黒を包み込む形になりました。

上手い打ち回しだったと思います。

次に黒Aと頭を出し、白Bと進むかと思いましたが・・・。

7図(実戦黒37~白44)

実戦は黒1のツケに対して、なんと白2から強引に分断!

これ以上ない最強手で、黒に襲い掛かりました。

白はそこまで強い立場ではないので、反撃されるリスクの高い打ち方です。

大抵の棋士は二の足を踏みますが、躊躇なくやって行ける事に、一力七段の若さと勢いを感じますね。

8図(実戦黒45)

井山天元も、この進行はある程度予期していたのでしょう。

黒1が鮮やかな手筋です!

Aの切りやBの当てを見られて、白は強く対応できません。

9図(実戦白46~)

という訳で、白1と繋いで禍根を断つのが本手です。

黒2を待って、自分も白3から脱出しました。

白5となって、ここで黒が打つ手は一手しかないように見えますね。

10図(変化図)

誰でも黒1と出る手を考えるでしょう。

すると白も2と出て行く事になります。

お互いに頭を出した格好ですが、黒△が宙に浮いています。

これなら白やれるというのが、一力七段の判断でしょう。

11図(実戦黒51)

ところが、実戦はなんと黒1!

Aに切って来いと誘っています!

本当に驚きが多い碁です。

12図(実戦白52~黒61)

勢い、白も誘いに乗って行きました!

黒10まで、黒△と白〇の攻め合いの形になっています。

この攻め合いは黒が有利なので・・・。

13図(実戦白62~白70)

白は黒の包囲網を破りに行きました。

白9までと進みましたが、白の狙いは何でしょうか?

14図(変化図)

黒1と打つと、白10となって黒が潰れます。

白Aのシチョウと白Bが見合いで、どちらかの黒が取られます。

この両方を防ぐには、黒1でどう打てば良いでしょうか?

15図(実戦黒71)

実戦、黒1が両方を凌ぐ妙手です!

ここから白が前図のように打っても、黒の要石を取れない事をご確認ください。

この黒1は有名な手筋で、プロなら皆知っています。

しかし、こんな派手な手が実戦に現れるとは・・・。

またしても驚きです。

16図(実戦白72~白黒79)

実戦、白は別のコースで追いかけますが、白7に対して黒8が冷静な応手です。

ここでも黒△が働き、白Aのシチョウは成立しません。

17図(実戦白80~白92)

白も必死に追いすがります。

白13までとなり、上の黒が寂しくなっています。

もちろん、捕まってしまえば白勝ちです。

18図(実戦黒93~黒101)

しかし、黒1が決め手です!

黒9までと脱出し、黒の勝ちが決まりました。

一昨日、私は井山天元が一力七段を全力に叩きに行くだろうと想像しました。

しかし本局は、叩くどころではなく、叩き潰しに行きましたね。

高尾紳路九段を相手にした時とは、また別種の負けられない思いがあるのでしょう。

一力七段も正面衝突は避けないでしょうから、このシリーズは全局殴り合いの碁になるような気がします。

第2局以降も、目が離せません!

第2局は11月11日(金)、北海道小樽市「小樽朝里クラッセホテル」で行われます。

お楽しみに!