皆様こんばんは。

著書「やさしく語る 布石の原則」の発売日が2日後に迫りました。

書店や日本棋院の売店、ネット通販などでお買い求め頂けます。

また、それ以外にも私と関わりのあるところではご注文頂けるかもしれません(五反田の教室でも販売しています)。

また、電子書籍版(pdf、Kindle等)も出ておりますので、よろしければご活用ください。

さて、ここで少し残念なご報告があります。

見本を確認したところ、いくつかの誤植等が見つかりました。

今回はミス無くと思っていたのですが、やはり難しかったようです。

正誤表は入っていないと思いますので、ここでお知らせしたいと思います。

〇19ページ下段17行目 (誤)199ページ (正)201ページ

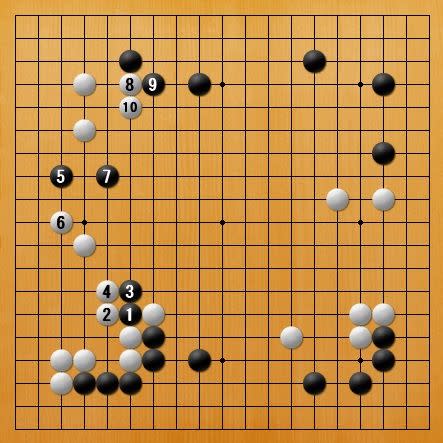

〇46ページ5図 白2の2路下にある筈の白石が無くなっています

〇82ページ1図 右下隅、1間締まりである筈の黒石が2間になっています

〇91ページ2図 白8の位置が微妙にずれています

〇99ページ 黒5、白14の石がずれており、本来はそれぞれ2路左です

〇123ページ4図最後の行 (誤)白も (正)白の

〇201ページ下段2行目 (誤)ニ(カタカナ)間ビラキ (正)二間ビラキ

<追記(判明した順)>

〇67ページ 本来は白4の2路下(4の六)に白20がありますが、図では無くなっています。68、69ページも同様です。

〇216ページ下段6行目 (誤)白1の押しが (正)白2の押しが

〇37ページ3図と4図、35ページのテーマ図2にあった白18が無くなっています。

〇218~222ページ 第8章テーマ図7、三々ツケと呼んでいるが三々の位置ではないので不適切です。「星からのシマリへのツケ」に訂正します。

193ページ3図の一行目「2図白2で」は「2図白10で」が正しいです。

見た目からすれば図の間違いが痛いですが、本書の理解という観点からは19ページや123ページのミスの方が問題ですね。

ご購入くださった方は、まずこれらをご確認ください。

もし他にも間違いなどありましたら、お手数ですが gotanda@igoshiraishi.com までご連絡頂ければ幸いです。

この記事のコメント欄やFacebook、Twitterでも受け付けます。

また、皆様からのご質問も募集しております。

意味の分かりづらかったところ、本書の活用にあたっての疑問点などがありましたら、ぜひお知らせください。

回答は記事の投稿という形で行わせて頂きます。

前作「やさしく語る 碁の本質」についてのご指摘・ご質問も受け付けておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。

著書「やさしく語る 布石の原則」の発売日が2日後に迫りました。

書店や日本棋院の売店、ネット通販などでお買い求め頂けます。

また、それ以外にも私と関わりのあるところではご注文頂けるかもしれません(五反田の教室でも販売しています)。

また、電子書籍版(pdf、Kindle等)も出ておりますので、よろしければご活用ください。

さて、ここで少し残念なご報告があります。

見本を確認したところ、いくつかの誤植等が見つかりました。

今回はミス無くと思っていたのですが、やはり難しかったようです。

正誤表は入っていないと思いますので、ここでお知らせしたいと思います。

〇19ページ下段17行目 (誤)199ページ (正)201ページ

〇46ページ5図 白2の2路下にある筈の白石が無くなっています

〇82ページ1図 右下隅、1間締まりである筈の黒石が2間になっています

〇91ページ2図 白8の位置が微妙にずれています

〇99ページ 黒5、白14の石がずれており、本来はそれぞれ2路左です

〇123ページ4図最後の行 (誤)白も (正)白の

〇201ページ下段2行目 (誤)ニ(カタカナ)間ビラキ (正)二間ビラキ

<追記(判明した順)>

〇67ページ 本来は白4の2路下(4の六)に白20がありますが、図では無くなっています。68、69ページも同様です。

〇216ページ下段6行目 (誤)白1の押しが (正)白2の押しが

〇37ページ3図と4図、35ページのテーマ図2にあった白18が無くなっています。

〇218~222ページ 第8章テーマ図7、三々ツケと呼んでいるが三々の位置ではないので不適切です。「星からのシマリへのツケ」に訂正します。

193ページ3図の一行目「2図白2で」は「2図白10で」が正しいです。

見た目からすれば図の間違いが痛いですが、本書の理解という観点からは19ページや123ページのミスの方が問題ですね。

ご購入くださった方は、まずこれらをご確認ください。

もし他にも間違いなどありましたら、お手数ですが gotanda@igoshiraishi.com までご連絡頂ければ幸いです。

この記事のコメント欄やFacebook、Twitterでも受け付けます。

また、皆様からのご質問も募集しております。

意味の分かりづらかったところ、本書の活用にあたっての疑問点などがありましたら、ぜひお知らせください。

回答は記事の投稿という形で行わせて頂きます。

前作「やさしく語る 碁の本質」についてのご指摘・ご質問も受け付けておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。