京都・晴明神社へお守りをもらいに行って来た。

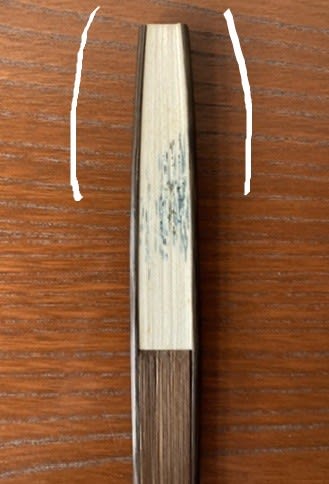

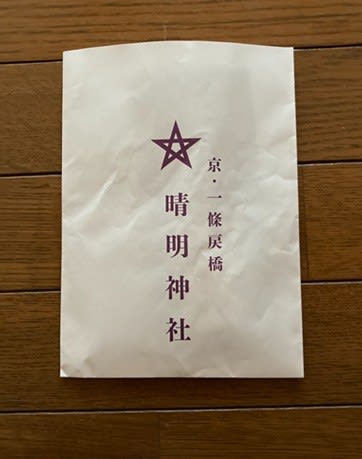

新発売?されたお守りはまるで羽生結弦「SEIMEI」そのもの(?)だ。

だから欲しくなり、速攻で行って買って来たのだ。

思ったよりかなり小さくて、6cmの大きさ。

晴明神社は堀川今出川あたりにあり、堀川通を通る市バスで行く。

途中二条城を通り過ぎ、一条戻り橋・晴明神社前という名のバス停で降りる。

堀川通に面して今は晴明神社の鳥居が立ってるが、

確か、ずっと以前は堀川通の鳥居はなかったはず。

夢枕獏の陰陽師の小説で晴明神社が有名になり、

堀川通り沿いに新たに鳥居を建てたのではないか、と推測している。

なぜなら堀川通を一筋西へ入った所にもうひとつ、鳥居があるからだ。

そこが晴明神社の入り口というか、

正式な鳥居というか、そこからが晴明神社の境内になってる。

要するに晴明神社には二つの鳥居があるのだ。

だから堀川通に面した鳥居は新しく出来たものだろう、と。

晴明神社には何度も行ってるがまたまた写真を撮って来た。

目的はお守りを買うためだけだったがそれではせっかく行ったのに…というわけで。。

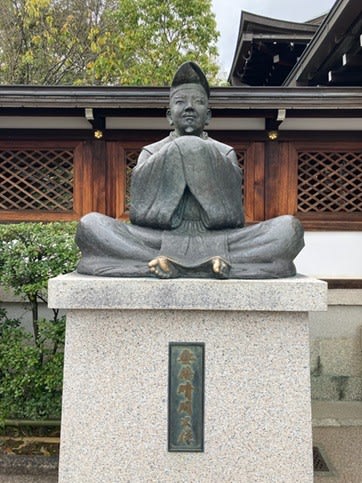

神社でお馴染みの安倍晴明の像と五芒星の形をした晴明井。

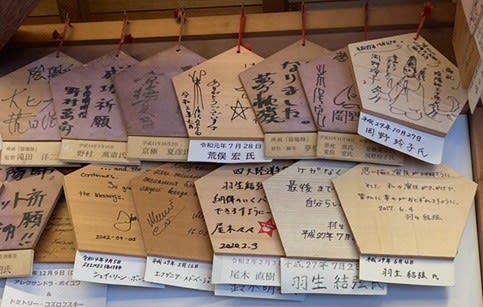

改めて絵馬も撮った。

羽生結弦と野村萬斎の両方が映ってる写真を撮るためだ。

他に岡野玲子さん、夢枕獏、荒俣宏、京極夏彦、

映画「陰陽師」の監督滝田洋二郎や、

シェイリーン・ボーンの絵馬もある。

神社の境内には安倍晴明ゆかりの一条戻り橋の、

もとの戻り橋の石材を使って縮小して再現した一条戻り橋がある。

式神も隣にいる。

もとの本来の一条戻り橋は晴明神社の向かいの東側を少し下がった所にある。

平安時代からあったというが、現在も当時と同じ場所に、

新しく戻り橋が作られているのである。

一条戻り橋は安倍晴明が式神を置いていたとか、

源頼光の家来、渡辺綱の鬼退治伝説などで知られる。

そのため、晴明神社の境内でも縮小復元しているのだろう。

お守りの袋にも一条戻り橋の名が書かれているのも晴明の伝説のためだろう。

神社の近くにあるので本来の一条戻り橋へも行ってみた。

ちょうど桜が満開で、美しく咲いていた。

写真に撮っている人もいて、ちょっとした桜の穴場観光スポットのようだった。

戻り橋を横から見た感じ。

堀川沿いにも桜が植えられていて、

曇天だったので写真に撮ると発色がいまいちだが、現地で見るときれいだった。

お守り目当てだったが思わぬ桜見物が出来て嬉しくなった。

途中で二条城を通るので二条城も見たかったが、体がしんどいのと💦

観光客ではないのでまたの機会にすることにした。

---------------------------

野村萬斎のラジオで福袋

初回放送日:2025年4月7日

【ゲスト】羽生結弦 パート1

https://www.nhk.jp/p/mansai-fuku/rs/1K5J894M9V/episode/re/14651GWW5G/

4月7日(月) 午後8:05〜午後8:55

楽曲情報

【ゲスト】羽生結弦 パート1

楽曲一覧

Another Day Of Sun

Bamboo Flute Orchestra

(1分13秒)

<Sony Music Labels SECL-2349>

ダンスホール

Mrs.GREEN APPLE

(2分21秒)

ボレロ

パリ音楽院管弦楽団(管弦楽) 、アンドレ・クリュイタンス(指揮)

(14分30秒)

<ワーナーミュージックジャパン WPCS-23027>

希望のうた

MISIA

(5分15秒)

NHKラジオ

らじるらじる

https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=1K5J894M9V_01

↓ブログ村もよろしくお願いします!