写実絵画は好きだ。

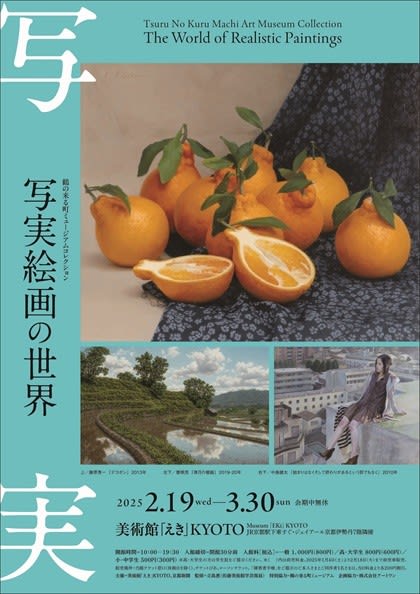

今回、京都駅直結のJR伊勢丹内の美術館「えき」KYOTOで開かれていた、

「写実絵画の世界」展は思った以上にずっと面白く、美しい展覧会だった。

すてきな良い作品ばかりを見ることが出来て、とても嬉しい気持ちになったのだった。

美術館「えき」KYOTO

https://www.mistore.jp/store/kyoto/museum.html

https://www.mistore.jp/store/kyoto/museum/event_list/event05.html

鶴の来る町ミュージアムコレクション 写実絵画の世界

Tsuru No Kuru Machi Art Museum Collection

The World of Realistic Paintings

2025年2月19日(水) ~ 2025年3月30日(日)

この展覧会は有名画家ではなく、

主に若手の日本画家たちの作品を集めたもので、

鹿児島県の出水市という市にある「鶴の来る町ミュージアム」

という美術館の所蔵品を紹介した作品展である。

スマホなど写真で誰でも手軽に対象を写し取れる時代に、

画家の手になるリアリズム絵画は、だからこそ画家の対象を見る眼や、

対象を写し取る技術の高さを改めて堪能できる、

写真とは別の鑑賞する楽しみを与えてくれる。

写実絵画━

対象を客観的に描いた絵画はルネサンス時代にさかのぼる。

が、ルネサンス期から18世紀にかけて西洋絵画にある静物画はすべて寓意画で、

花瓶に活けられた花を描いた絵であれ、楽器であれ、果物であれ、

それらにはすべて意味があった。

ヴァニタスという、人生のむなしさを表す事物を集めて描いたものであった。

自分はその写真と見まごうヴァニタスに惹かれ、

西洋のリアリズムには恐るべきものがあると思って来た。

時代が下るにつれ、絵画は宗教や歴史、寓意とは別に、

風景や市井の人物を描いた肖像や美しい花など、

対象をそのままに描く写実絵画が登場した。

市民社会が成熟してくると、絵画が教会や貴族の城だけではなく

市井の人々の家の壁を飾るようになったからだ。

19世紀の印象派から始まり、西洋絵画は写実を離れ

だんだん抽象へと画家の自己主張が強くなってゆく。

写実絵画はそうした強烈な自己表現とは一線を画し、

丁寧に現実を写しだすもの、と解釈している。

自分はその丁寧な作業を見るのが好きなのだと思う。

そして現在も写実的なリアリズム絵画が

こうして連綿と続いていることに歓喜したのである。

「鶴の来る町ミュージアムコレクション 写実絵画の世界」展は、

一部を除いて写真撮影可能だった。

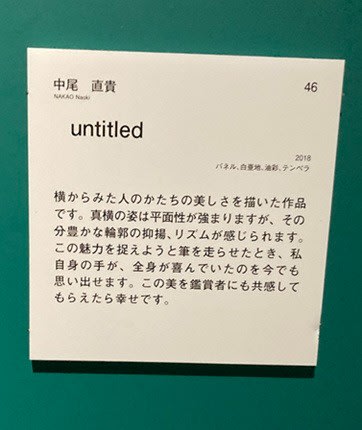

多くの作品には、作品の横に画家の説明がついていた。

そこには若手画家の対象を誠実に見る眼、

懸命に対象に向かい合う意識、写し取ろうとする矜持が感じられた。

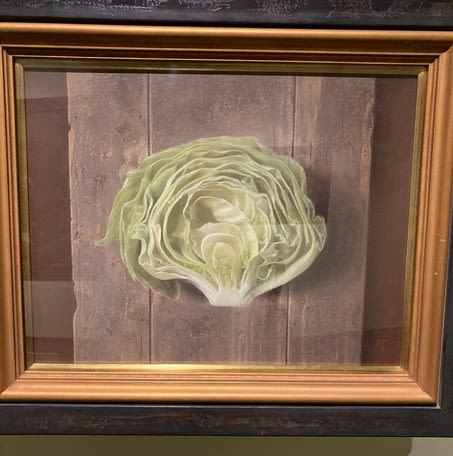

展示は静物、人物、風景の順番に進んでいく。

テーブルの上の静物を描いた絵は

まるでファンタン・ラトゥールのように美しく静謐だし、

なすを描いた絵はまるで本物のようで面白かった。

作品は殆どがガラスに入っていて、後ろの背景がどうしても写ってしまい、

うまく写せなかった。

斜めから写したり、工夫したものの、時には自分の姿が入ってしまった(>_<)。

それでもあまりにも見事なのでどうしても撮りたくなったのだった。

単に写生をするだけでなく、絵のために事物を組み合わせてみたり、

タペストリーのように描いたり、工夫されているのが楽しかった。

レタスを描いた作品やデコポンを描いたスーパーリアリズム的なものも。

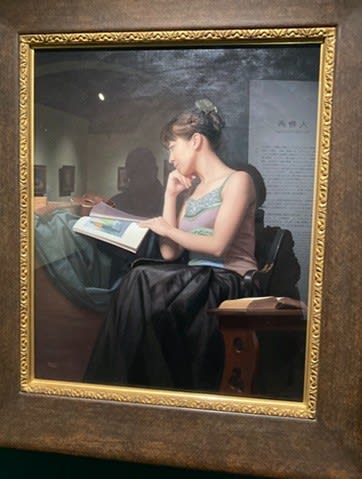

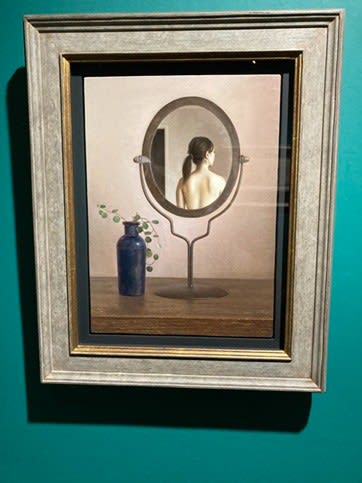

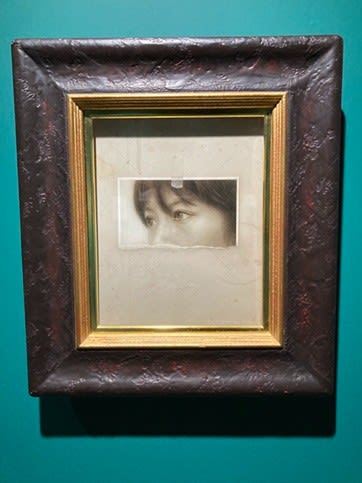

人物像も沢山あった。

画家たちの説明ではいかにモデルの魅力を引き出せるか、

モデルたちとコミュニケーションを取りながら、

モデルの内面まで美しく定着させようとする画家たちの努力が読み取れた。

美少年を描いた絵、

西洋絵画のような椅子に座って本を読む横顔の絵も美しい、、

まるでジョルジュ・ラトゥールのようなろうそくを用いた肖像画もあったのだが、

上手く写真に撮れなかった。。

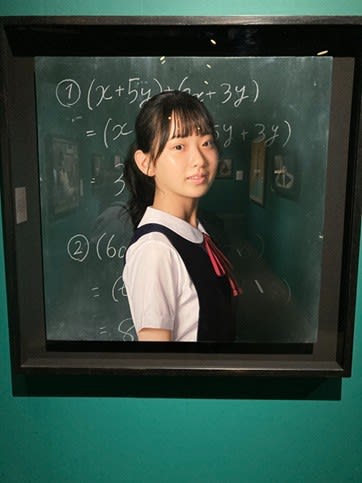

黒板の前の少女の絵は印象的だった。

黒板の字も彼女が書いたものだということだ。

多くの画家にとって、

絵を時間をかけてこつこつと仕上げてゆく時間が楽しいのだという。

テーブルの上の小物など、細部まで丁寧に描かれた作品も見惚れるばかりだった。

見たままというより工夫を凝らした個性が出た作品も。

どこかで見たことがあると思った作品は

フェルメールの「絵画芸術」へのオマージュだとのこと。

食洗器?の棚を描いた作品は、

まるで18世紀にヨーロッパで流行した棚のだまし絵を見ているようでうれしくなった。

本や食器が置かれた棚だけを描いた絵画があったのだ。

部屋にその絵を飾っておくとまるで本物の棚のように見えたのだという。

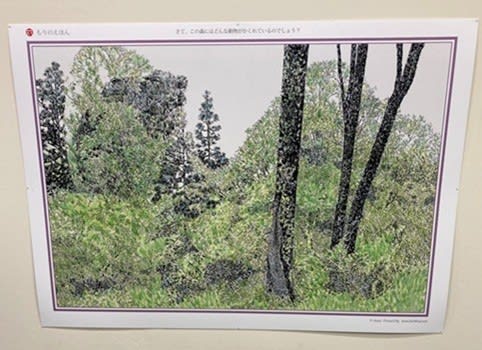

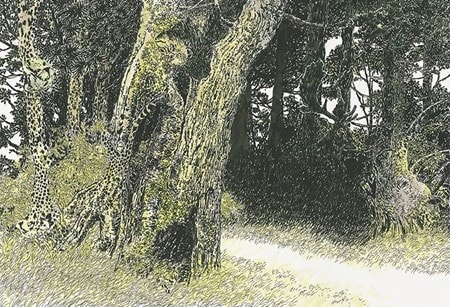

最後に風景画もあった。

これらの作品も恐ろしいほどリアリズムに徹した作品群で、

丁寧に鮮やかに描かれた風景はもの言いたげで美しかった。

ここに展示された画家たちの名前は誰一人知らなかったが、

手間と時間をかけて細部まで丁寧に描かれた作品は、

思ったよりずっと見応えがあった。

作者の名前ではなく作品そのものを見てもその面白さ、

豊かさに心が満たされる思いだった。

良い展覧会を見たと思う。

↓ブログ村もよろしくお願いします!