運用は控えている430MHz帯・FMのメインローカルで『災害時の非常通信』が話題になっています。また動画サイトでも、非常通信を取り上げている方が多く見受けられます。私の考えを述べます。

【写真:アマチュア無線家は『素人』の『ボランティア活動』です】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆災害時の通信体制が、できていないのが実情です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

漠然と『災害時にはムセンが役立つ』というのは『素人考え』です。

開局して47年間、私は『非常通信』は聞いたことがありません。

登山中に『非常、非常』をワッチされた方もいらっしゃるようですが、

この場合『非常通信』なのか『遭難通信』なのか、はっきりしません。

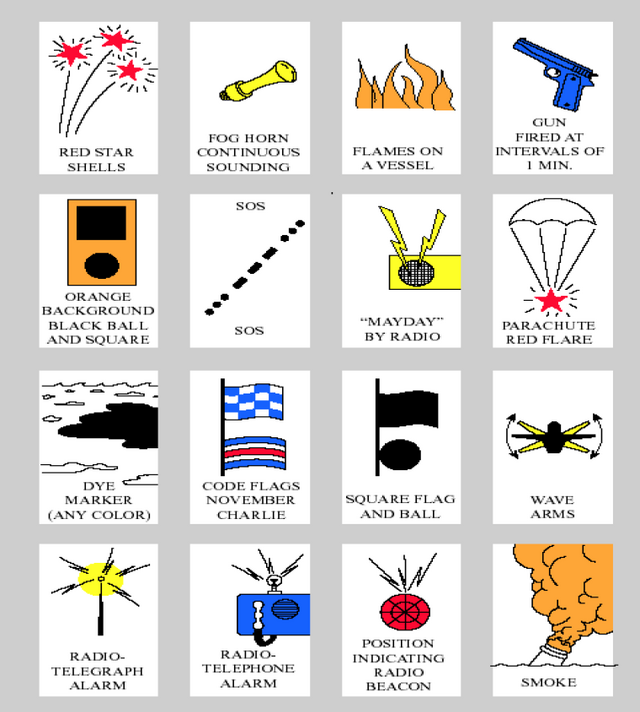

要は『OSO』なのか『SOS』なのか・・・?。

▲いちおう、遭難通信(遭難信号)のWikipediaをリンクしておきます。

動画サイトでは『非常通信周波数をワッチ』とか話されています。

また、JARLのサイトでも『同様のこと』を会長名で書かれています。

能登半島地震で、非常通信が行われたのかはわかりません。

今回の地震は、今までの震災とは『また別格の災害』と感じます。

・半島という地形

・高齢者が多く

・過疎化が深刻

素人が『何かしなければ!』という範疇を超えていると思っています。

災害、とりわけ『大規模な地震災害』は『長期化するもの』です。

都市型災害は、人口も多く犠牲者も増えました(兵庫県南部地震)。

東北の場合は、津波被害が甚大だったのも記憶に新しいです。

熊本の場合は、大きな地震が連発しました。

同じパターンの災害というものは、ありません。

1,機動力

2,専門性

3,ロジスティクス能力

ここまで準備しておかないと、非常通信のみならず、

復旧や復興に『ボランティア』で活動するのは『かえって足手まとい』です。

能登半島地震に対して、

私の知る限り『無線業界は動きがない』と映ります。

半島という地形や幹線道路の寸断箇所が異常に多く、

まだまだ自衛隊、消防、警察、各自治体の活動範疇です。

アウトドア用品メーカーは、少し動きがありましたが。

称賛の声も上がっていますが、

避難者全員に行きわたるほどの物資供与まではやっていません。

報道の映像からは『TV局の取材陣がアウトドア用防寒服を着ている』だけ。

アウトレットに回す予定だった『在庫品を処分しただけ』に見えます。

避難所で、アウトドア用ギアが活用されている映像は皆無です。

メーカーも商売をやっていますから、無償供与も限りがあります。

1,機動力

2,専門性

3,ロジスティクス能力

しつこいですが、この『3つ』が揃わないといけません。

JARLも、非常通信マニュアルを作っていますが、

▼『どうだかなぁ』という程度です。

報道も3週間続くと『共感疲れ』になるのは仕方がありません。

アマチュア無線の非常通信に関しては、

ほぼ例外なく『素人のボランティア活動』です。

なかなかうまく機能しないのは、

・平時から行政とのコミュニケーションも取れていないこと

・行政と相互乗り入れできる無線周波数を決めていないこと

・災害時のためにアマチュア無線をやっているのではないこと

・誰(災害対策本部)が『命令』や『依頼』を出すのか

・どこに、どのように、何を伝えるのかが決まっていない

要は『指揮命令系統』が平時から構築されていないことです。

また、素人が情報を垂れ流すのではなく、

きちんと情報を精査して、公的機関が伝えるか伝えないかの判断をすること。

体裁だけ、行政と協定書を交わしていても『構成員が高齢者ばかり』では、

そんな組織は機能しないと、誰が見てもわかることです。

素人の浅知恵では、なかなか難しいのが『非常通信』だと、私は考えます。

毎度おおきに。ほんじゃーね!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※記事は、表現と言論の自由に則ったエッセイで、

公人を除き、登場する個人・団体名は全て架空のものです。

※時事問題については、筆者個人の考えです。

※SNSなどの他サイトへリンクやリツイートはご遠慮ください。

※X(旧Twitter)等、拡散性の高いSNSでのコメント合戦はお断りします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Copyright:(C)2024 Ota-Tadashi All Rights Reserved.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※下記の広告は本記事とは無関係です。