下のブログ記事、生徒さん達から写真送っていただきましたので、

僕も古いアルバム引っ張り出してみました。

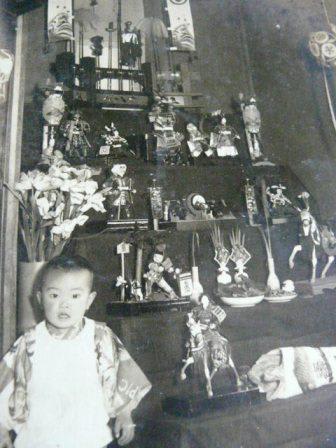

子供の頃のこどもの日に撮影された写真を初公開します。(笑)

昭和35年(1960年)。ちょうど50年前かあ~!!

【自宅屋上のこいのぼり】

【左が僕(4才)、右は兄です。(小2~小3)】

【五月人形と。多分今でも押入れの中に全部あるはず。】

僕はふくよかで目が細いですね。(ギャハハ)

またいい写真見つけたら、アップするかも!??

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下記の人気ブログ・ランキング参加中!

<script language="javascript" src="http://ranking.kuruten.jp/rankbanner.php?s=1" type="text/javascript" charset="euc-jp"></script>

こちらは、クリック~順位欄の「投票」をクリックです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

僕も古いアルバム引っ張り出してみました。

子供の頃のこどもの日に撮影された写真を初公開します。(笑)

昭和35年(1960年)。ちょうど50年前かあ~!!

【自宅屋上のこいのぼり】

【左が僕(4才)、右は兄です。(小2~小3)】

【五月人形と。多分今でも押入れの中に全部あるはず。】

僕はふくよかで目が細いですね。(ギャハハ)

またいい写真見つけたら、アップするかも!??

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下記の人気ブログ・ランキング参加中!

<script language="javascript" src="http://ranking.kuruten.jp/rankbanner.php?s=1" type="text/javascript" charset="euc-jp"></script>

こちらは、クリック~順位欄の「投票」をクリックです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー