三輪

2021-05-16 | 写謡

大和の国三輪の里の山陰に玄賓(げんぴん)と言う沙門が住んでいた。その庵室へ毎日樒閼伽(しきみあか)の水を汲んで尋ねて来る女があった。玄賓僧都も不審を感じていたので今日はその名を尋ねて見ようと待つところに、何時もの如くに女はただ一人尋ねてきた。

折しも秋更けて山頭にかかった孤輪の月は、冷たい月光を地に落とし、かけ樋の水音までまでも物哀れを催して寂しい夜の風情であった。先ず女を庵室に請じ入れて語る中に、女は秋も夜寒むになりたりれば衣を一重賜ればと言う。易い事とて衣一重与えると喜んで立ち帰ろうとするので、その住家を尋ねると、女は、女は唯三輪の里は山本近き所、杉立てる門のをしるしに尋ね給えと言い残して帰っていった。

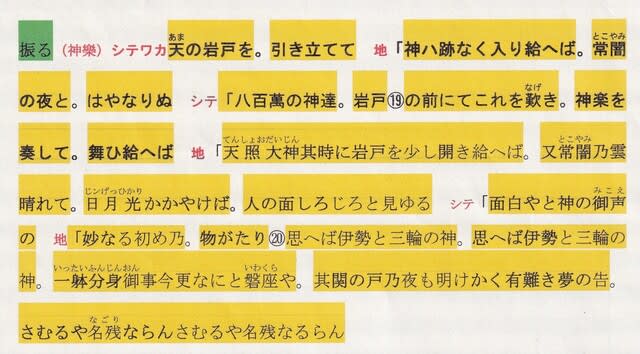

僧都は庵室に立ち出でて、女の残した言葉を便りに三輪の里に行ってみると、果たして二本の杉の立つ門があり、かつて女に与えた衣がそこにかかっているので、不思議な思いに耽っていると、杉の木陰から妙なる声が聞こえ、それを共に三輪の神霊が女体にて現れ、三輪の名の起った由来や、天の岩戸の始まりなどについて物語り、その上神楽を奏し舞をまう中に、何時しか秋の夜は白々と明けそめて僧の夢は覚めたのである。

文書作りの下手な私は巻頭の梗概の文書を載せてみた。

どこでどの部分の説明をしているのかさっぱり分からない。

本文と梗概は独立しているのである。

謡の音階は上・中・下のほかにウキ・クリ・カングリがある。

カングリとは最も高い音なので裏声になってしまうのか。と思った。実際に聞いて見ると決して裏声になっていない。どうやって出すのだろう。

謡の音は西洋音楽のように音の高さが固定していないのである。謡うときは常に先を読んで謡いなさいと習った。この後にどんな節が付いているか常に先読みしていかないと謡えないのである。後で出てくる節が謡やすいように音の高さを調整して謡わないと高い音や低い音が謡えない。先にカングリとあると前もって音を下げる。逆に呂とあると下の音だからと低く謡っていると呂の節は謡えなくなる。謡は常に先読みして謡っていかなければ謡えない。

サギの飛び立つ瞬間が撮れた。

携帯電話で撮ったのでこれが限界。

コウちゃんの散歩

イヌを馴らすため出来るだけ散歩させるようにしている。

そーっと触ってみた。何もしなかった。犬の習性でリードを持っている人は主人とみなし逆らってはいけないと思っているらしい。

リードを持っていないとやはり飛びかかってくる。一体いつになったら仲良くしてくれるのだろう。