アジサイの季節となった。

ここ額谷ふれあい公園のリンゴ園もアジサイが咲いている。

草茫々だったリンゴ園も草が刈り取られた。リンゴも順調に育っている。

新型コロナウイルスも関係がないよと。

2週間コロナの感染者がなかったここ石川県内に久方ぶりに感染者が一人。

東京から帰省した女性の方とか。

知事さんは迷惑そう「東京の人なんだから東京でカウントしてくれよな」。

最近、写経ならず写謡?を始めた。

春栄

春栄宇治橋の合戦で敗れ捕らえられた春栄を不憫に思い訪ねた兄が弟の春栄に面会を拒否され困り果てた兄の取った態度とは。

兄に有らず家人だと言って追い返そうとするが、そこで、ああそうですかと引き下がったら物語は続かない。

弟を思う兄、兄に危害が加わらないようにと必死で拒否する弟春栄。

兄弟愛と言うか家族愛と言うか、現代につながる何かがあったらいいなあとツクヅク思う。

親子別居暮らし、親が子を殺し、子は親を殺す現代のなさけない社会を嘆く。

お隣のおばあちゃんは嫁が口をきいてくれないのでとうとう認知症になり施設に放り込まれた。悲しい現実がすぐ近くで起きている。

春栄を写しながらつくづくうらやましく思う。こんな家族だったらいいなあと。

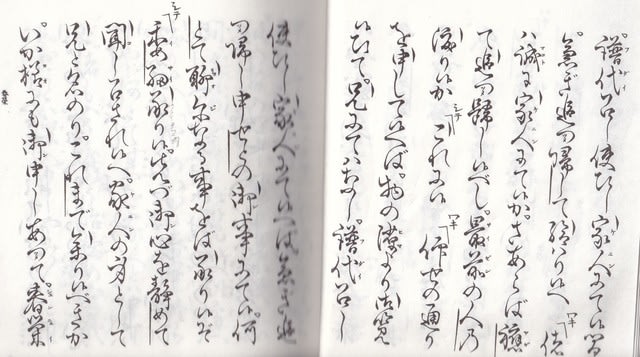

謡本はくずし書きで書かれ活字にするとどんな字になるのかと考えながら写していくとなかなか難しい。

始めはもっと難しいかと思っていたがわりとそうでもなかった。

今の謡い本は昭和の初期に改定されたもので、その昔はとても難しくて読めない字が書かれていた。

そしてさらに昔は、節なんてついていなかった。節は自分でつけるもので先生に教わるものではない。

明治維新になって各藩が解体されると。今まで支えてくれていた藩を失った能楽師たちは単独では生きられず各派が協力するようになった。そこで他の流派に行っても謡えるようにしようと他の派にも通用する節をつけるようになった。とはあくまでも私の想像で現実は知らない。

徳川家康は写経をしていたとどこかに書いてあった。

人の書いたものを写していると物語の内容がよくわかる。

つらつらと呼んでいると、間違って記憶することが多く本当の本の内容が良く分からない。

写謡は勉強になるなと思う。これからも続けてみようと思う。