いつも応援ありがとうございます。よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

後漢書倭伝について考える(魏志倭人伝より整った文章構成と盛り込まれた曲解?)

古代史ハルキー@YouTube

とてもいい解説をありがとうございます。范曄後漢書は魏志倭人伝の記事を使っているので、文献史学者の皆さんの一次史料偏重主義から、信ぴょう性のない二次史料と見なされて重要な点を見逃されています。

しかし、5世紀の范曄は倭国に関する正確な資料を、倭の五王の讃の使者からの情報により得ていたと考えられます。

その根拠は魏志倭人伝の「邪馬壹国」を「邪馬臺国」と記し、さらに「女王国東渡海千餘里 復有國 皆倭種」を「自女王国東渡海千餘里 至狗奴国」と書き換えていることです。

范曄は、「臺」は「皇帝や朝廷を意味する漢字」ですので、魏志倭人伝で「壹」に書き換えられたと使者の情報から分かったからなのです。

それは107年に後漢安帝に朝貢した「倭国王帥升」と同様だからなのです。後漢書原本はすでに失われているのですが、原本を参照した「翰苑」などの多数の資料から「倭面土国王師升」が原本に近く、すべての資料で「師」とあったものが范曄後漢書の下になった先行史料で「帥」に変えられているので、版本で使用した写本に「倭国王帥升」とされたのです。「帥姓」は「師姓」から西晋の創業者司馬懿の長男司馬師の諱を避けるために変えられた姓だということが「廣韻」という文献に「帥本姓師,避晉宣帝諱改帥氏」(中国版wiki「帥姓」)とあるので分かりました。

つまり、魏末期司馬氏政権時代あるいは西晋時代に東夷に「臺」を用いるのは不敬に当たるとして、魏志倭人伝及び、范曄が引いた八家後漢書に現れた邪馬臺国の「臺」を「壹」に変えさせたと推理できます(注1)。

魏志倭人伝の正始八年(247年)の記事(実は西晋になっていたと思われますが(注2))に「壹與遣倭大夫率善中郎将掖邪拘等二十人 送政等還 因詣臺」とあり、文末の「臺」は魏(西晋が正しいと推理しています)の朝廷を意味しており、「邪馬臺国」に見られる倭国に使われた「臺」を「壹」として区別していることからも分かります。ですから文頭の倭国女王も「壹與」ではなく「臺與(台与)」が正しいと考えられます。台与は「トヨ」と呼ぶ倭人名ですが、台与に因む地名「豊国」が九州にあり、「トヨの国」の意味なのです。北部九州に数多くの伝承がある神功皇后ですが、その妹として豊姫あるいはその隠語「淀姫」を祀る神社が北部九州にいくつか見られます。これは女王台与を神功皇后のモデルとしたことを示唆するものと分かります。

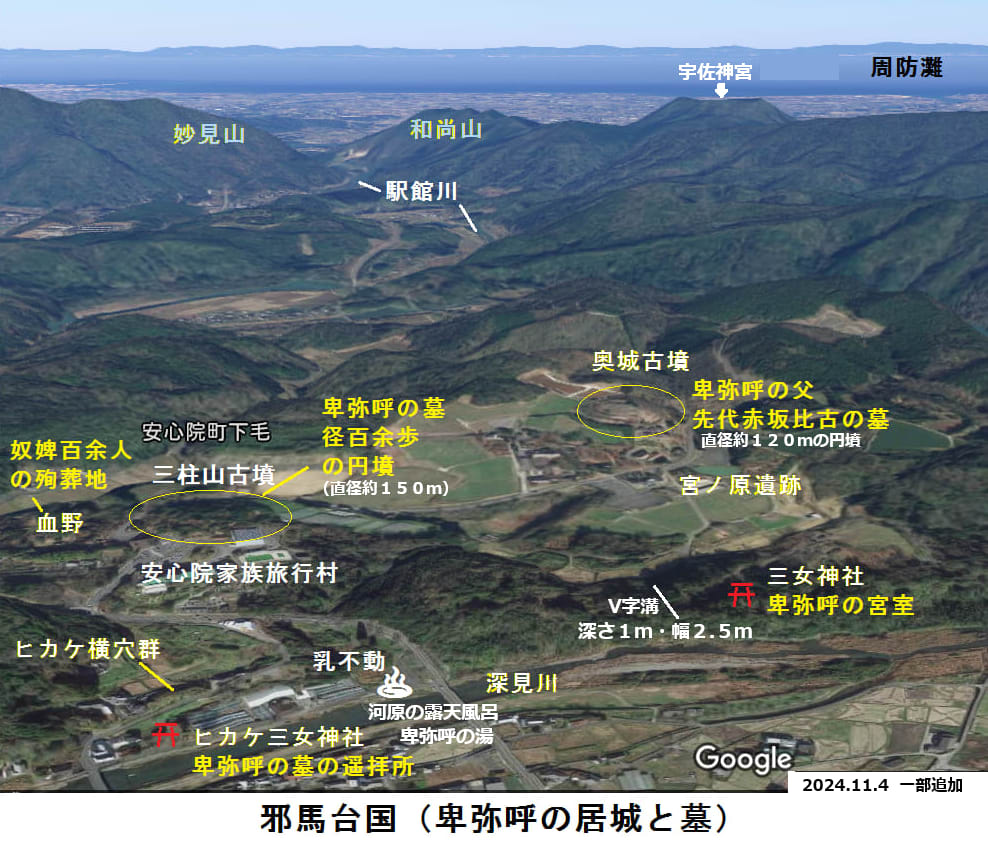

ということで、范曄に従えば、狗奴国は纏向遺跡で、女王国は宇佐だと分かります。邪馬台国の意味も「ヤマコクを臺とする国」です。和名抄の野麻郷(ヤマゴウ)に比定される宇佐市安心院町宮ノ原遺跡に卑弥呼の宮室があったと分かります。

日本書紀の宗像三女神降臨伝承のある三女神社です。本殿西側にV字溝がありその中から銅鏃が出土していますので、城柵で囲われて兵士に護られていたと分かります。さらに、西側500mに卑弥呼の墓「径百余歩の冢」つまり直径約150mの円形墳墓「三柱山古墳」を発見しました。卑弥呼の死の前後の関係から単に土を盛っただけの塚です。箸墓のような三段築・四段築の時間をかけて丁寧に作られたものではなく、急造りの円形墳墓です。その西側の地名が、何と「血野(現在は知野)」ですから、百余人の奴婢を惨殺して殉葬したことを示唆しているようです。さらに卑弥呼に関係する伝承がこの地にはまだあります。よろしければ詳細は「【刮目天の古代史】卑弥呼の謎!」をご参照ください。どうも長々とお邪魔しました(#^.^#)

(注1)范曄が撰した先行の後漢関係の史料はwiki「後漢書」によれば『東観漢記』(とうかんかんき)と以下の八家後漢書です。孫栄建「決定版 邪馬台国の全解決」(言視舎 2018)によれば、「もともと范曄の「後漢書」は、諸家の『後漢書』を集めて、それを再編纂したものだが、范曄のオリジナルではなく、種本、祖本がある。それは華嶠(ー二九三)の『後漢書』なのだ。この華僑は晋の朝廷で文官として陳寿(二三三ー二九七)の同僚であり、どちらも官界におけるパトロン、庇護者はおなじく杜預と張華だ。」とあり、唐の李賢注には頻繁に「華嶠の辞なり」「皆華嶠の詞なり」とあります(pp.90-91)。

- 『後漢書』(呉の謝承)

- 『後漢記』(呉の薛瑩)

- 『続漢書』(西晋の司馬彪)

- 『後漢書』(西晋の華嶠、『漢後書』とも)

- 『後漢書』(東晋の謝沈)

- 『後漢南記』(晋の張瑩、『漢南紀』とも)

- 『後漢書』(東晋の袁山松)

- 『後漢紀』 (張璠)

「隋書 俀(倭)国伝」 に「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也(邪靡堆に都する。すなわち、魏志いうところの邪馬臺なる者なり。)」とあり、この時点で邪馬台が邪靡堆となっていたので、邪馬壹ではなかったのは明らかですが、「范曄後漢書」の「大倭王居邪馬臺国」に対する李賢注「案今名邪摩惟音之訛也」とあるので、李賢は邪馬台ではなく魏志倭人伝か八家後漢書の写本に邪摩惟と書かれていたことから注記したと考えられます。

(注2)魏志倭人伝最後の文章の正始八年(247年)の記載内容は、たった1年間の内容ではないはとずです。卑弥呼の生前の帯方郡への遣使から、魏から西晋に帝位禅譲された後の266年の倭女王の朝貢の話まで記していると容易に推理できます。それは明らかに司馬懿を称揚する目的だと分かります。晋書宣帝紀に当時戦略的に最重要だった倭国を手なずけたのは司馬懿の功績と明記されていることからも分かります(詳細は「魏志倭人伝を推理する(その2)」参照)。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます