いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

#精力的に魏志倭人伝の解釈を発信されていて、いつも教えてもらっている文献史学の専門家の方と、前回の記事「【邪馬台国問題】邪馬壹国はなかった!(#^.^#)」でご紹介した下のYouTube動画の中で少し議論しました。この方とは「【邪馬台国問題】陰謀論と陰謀説を区別しましょう(^_-)-☆」でも議論しましたが、今回の議論とは共通点がありました。よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

後漢書倭伝について考える(魏志倭人伝より整った文章構成と盛り込まれた曲解?)

古代史ハルキー@YouTube

@岡上佑の古代史研究室

ダメ出し、笑いました。 全く同意見です。後漢書は倭人伝の曲解を含んだダイジェスト、それ以上の評価は難しいと思います。

@takedaharuki

ありがとうございます、以前、岡上さんが作られていた後漢書についての動画と全くと言って良いほど同じ見解となりました。コメント欄を見ると、他にもそう考えている人もおり、この理解が正解の気がします。(^^)

@岡上佑の古代史研究室

@ takedaharukiさん 古代史に正解はないといっても、倭人伝と後漢書で別のことを言っている場合、どっちを取るって話ですからね。後漢書を都合よくつまみ食いすれば、なんでも言えます。

@takedaharuki

@岡上佑の古代史研究室 おっしゃるとおりです。また、魏志倭人伝の二つ以上の記事から後漢書の一つの記事があるのですが、後漢書の一つの記事から魏志倭人伝の二つ以上の記事を作ることはあり得ないので、文章から予想する限り、整理された方が後漢書の方が後だと私も思います。

@katumoku10

@岡上佑の古代史研究室 さん 横から失礼します。逆だと思いますよ。三国志・魏志倭人伝は同時代史ですから、権力サイドに都合の悪い話はできません。一方、5世紀の范曄はそのような政治的な忖度はする理由がないので、どっちが信頼できるかは明らかです。

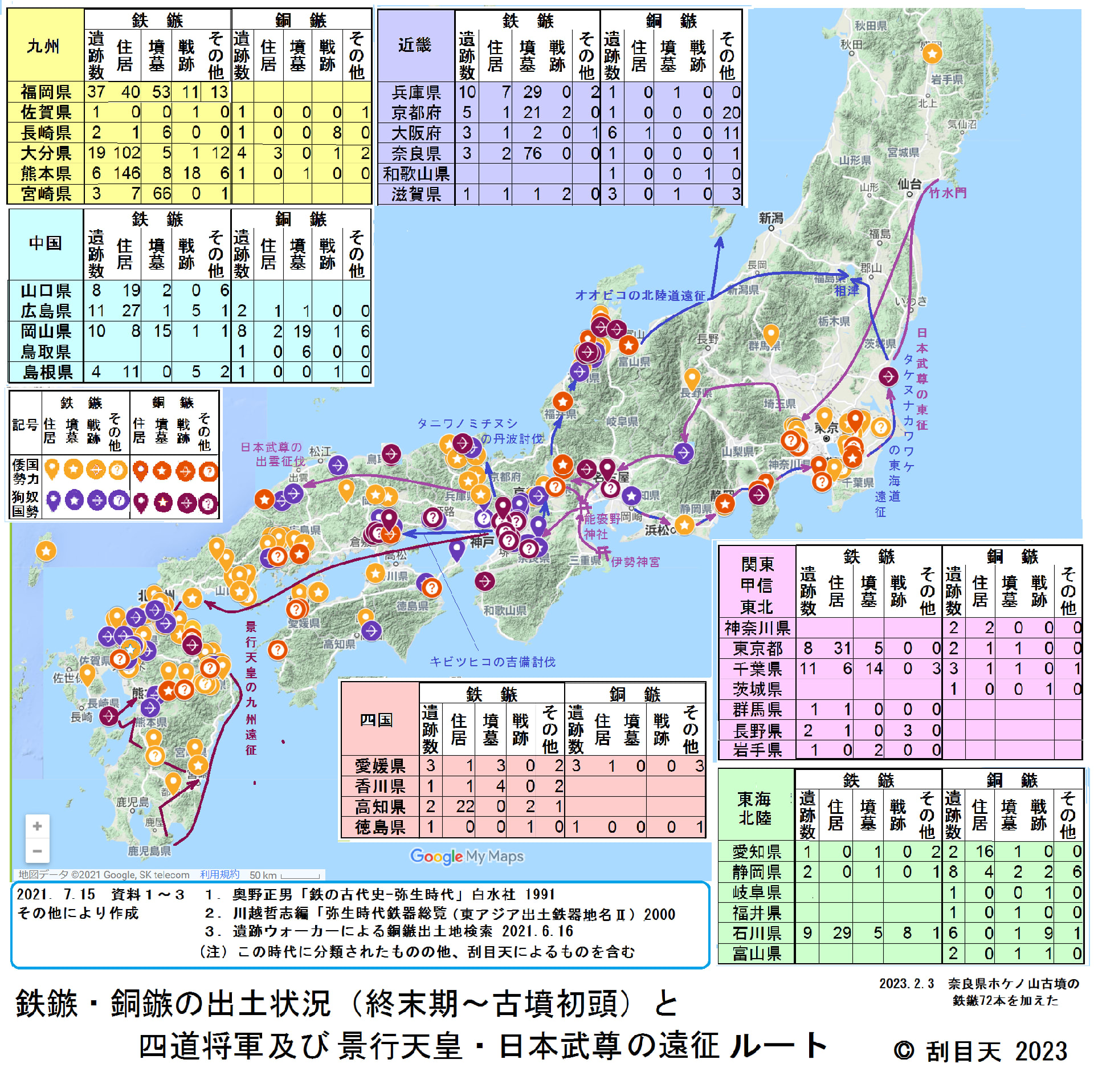

春秋の筆法に精通された孫栄健さんも「決定版 邪馬台国の全解決」(言視舎)の中で范曄は陳寿よりも倭国の正しい情報を持っていたので、「困ったときは范曄に聞け」とあります。女王国(邪馬台国)と狗奴国の地理的関係を明記しており、しかも考古学の成果に合致しているのですから、何故無視するのか理解に苦しみます。また、上にもコメントさせていただきましたが、范曄を信じれば多くの謎は解明されますから( ^)o(^ )

@岡上佑の古代史研究室

@ katumoku10さん、厳しい言い方になっちゃって申し訳ないですが、どちらがどちらのダイジェストになっているか、論理的に考えましょう。「陳寿が忖度云々」というのは、勝手読みかと思います。三国志巻三十の末巻で、忖度する必要はありません。そんな魏志倭人伝の雑なダイジェスト、それが後漢書です。後漢書と魏志で内容が相反していますから、どっちを正とするかで、全く逆の立場になります。范曄の時代の倭国の情報が詳しいのは確かですが、大和王権とすでに連絡していますので、その前提の話を読まされているということになってしまいますよ。范曄の色眼鏡こそ、怪しむべきものです。

@katumoku10

@岡上佑の古代史研究室 さん お返事ありがとうございます。

>「陳寿が忖度云々」というのは、勝手読みかと思います。三国志巻三十の末巻で、忖度する必要はありません。

陳寿は西晋の著作郎なのですから、西晋の創業者司馬懿を称揚するために魏志倭人伝を残したのだという、陳寿の当たり前の意図が明確に分かる証拠がありますよ。

①倭女王を絶賛する詔勅がほぼ全文、倭人伝に掲載されています。たかが東夷の女王に対してこのような記事は異例のことでしょう!他に例がありますか?

②司馬懿の功績を曹魏第一等とするために、それまで最大功績とされたはずの曹真の功績、大月氏王の朝貢について詳細を述べるべき西域伝を掲載しなかったこと。

③魏志倭人伝最後の文章の正始八年(247年)の記載内容は、たった1年間の内容ではないはずです。卑弥呼の生前の帯方郡への遣使から、魏から西晋に帝位禅譲された後の266年の倭女王の朝貢の話まで記していると容易に推理できます。それは明らかに司馬懿を称揚する目的だと分かります。晋書宣帝紀に当時戦略的に最重要だった倭国を手なずけたのは司馬懿の功績と明記されていることからも分かります。

これに対して、范曄はなぜ倭人伝で色眼鏡を使わねばならないのかその理由を説明できないと思います。

范曄は、陳寿が隠した倭国の情報をそれとなく正したと分かります。孫栄建さんは陳寿の筆法と呼んで、范曄は筆法に対して筆法で答えたと述べられています(上掲書)。

范曄後漢書倭伝は単なる魏志倭人伝のダイジェストではないのです。

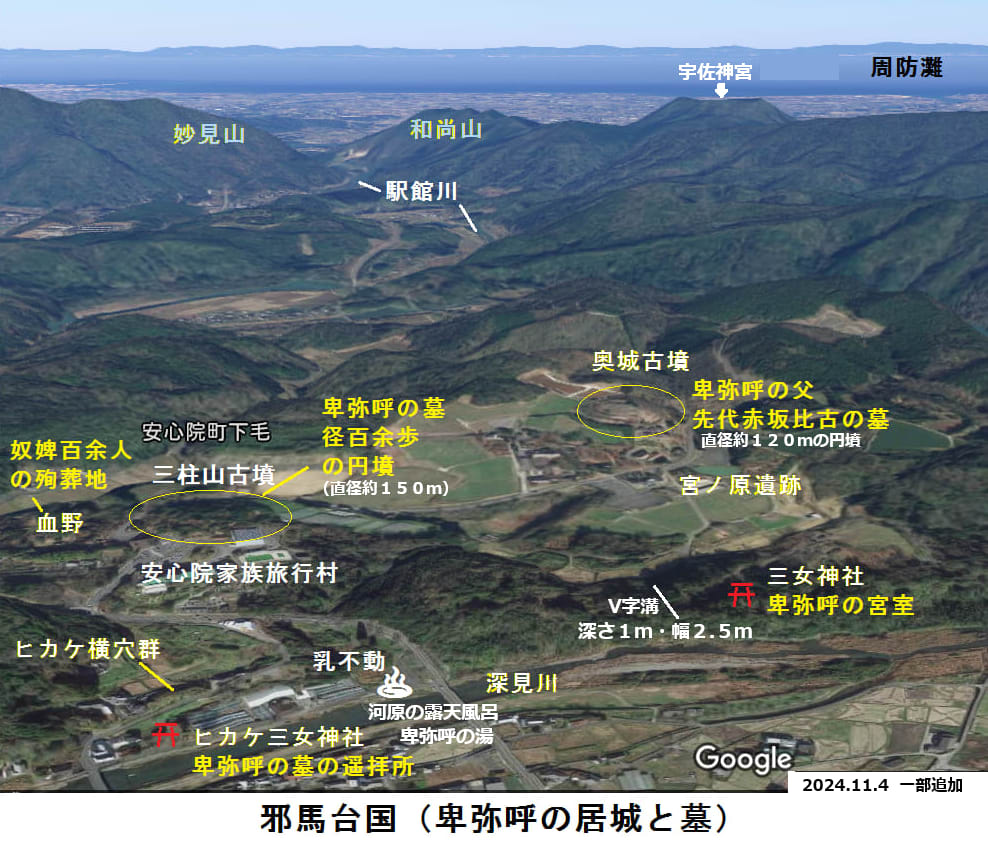

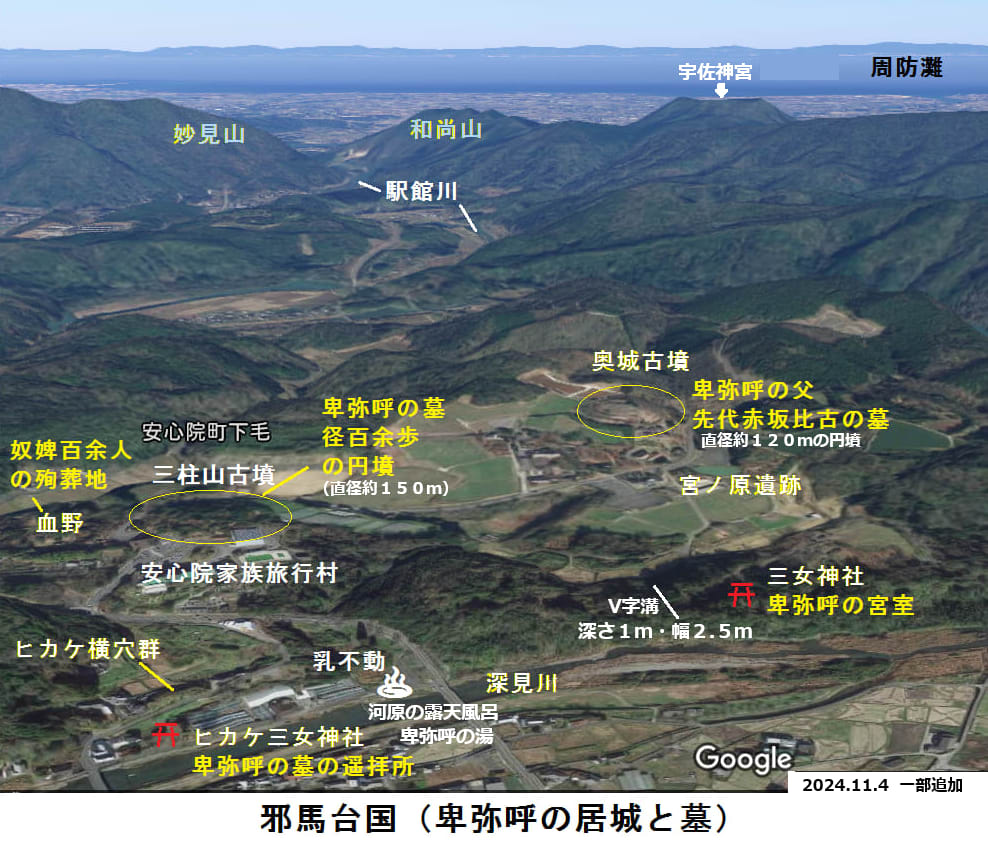

そして、最も重要なことは范曄に従えば邪馬台国の場所が決定でき、その場所に卑弥呼の墓と考えられる「三柱山古墳」が存在するという事実があります。

陳寿の行程記事からは江戸時代から三百年かかっても問題を解決できなかった理由が、司馬懿の功績を曹魏第一等にするために、邪馬台国への行程記事が創作されたからだということをご理解ください。行程記事は司馬懿が倭大夫難升米に作らせたことも分かりました。詳細は「伊都国の意味がヒントだった?」をご参照ください(#^.^#)

@岡上佑の古代史研究室

@katumoku10 武田さんのチャンネルですので、ちょっと手短ですが、倭人伝に266年までに記載があるというのが典型的な勝手読みです。東夷伝全体がどうなっているか見てみください。正始年間の記事に20年も後の出来事を差し込んだ、そんな類例ありますか? 刮目天さんは、真面目なだけに惜しいなぁ、というところです。

@katumoku10

@ 岡上佑の古代史研究室さん 当方が東夷伝全体だけでなく晋書まで例に出して、まじめに取り組んでいることを理解していただき、とても嬉しいです( ^)o(^ )

③ですが、当方以上に真摯に三国志と向き合っておられる岡上さんに、とても言いにくいのですが、もう少しだけ深く読み込む方がいいと思いますよ(;^ω^)

司馬懿が何故、魏の実権を握れたのかは、東夷を手なずけて魏最大の功労者になったからというのはいいですよね?

それならば、親魏倭王卑弥呼が没して、次の女王台与が立つまでに何があったのでしょうか?

男王が立ったが、それに不服な勢力との戦いで千人も死んだのです。千人というのはシナでは沢山という意味ですが、1/10だとしても、戦った人数は死者数の倍以上は考えられますので、大混乱だったことは間違いないでしょう。

そしてその戦いの勝者が13歳の台与を卑弥呼の後継者に立てて一応、混乱は収まったということです。しかし、まだ狗奴国軍が存在しますので、倭国が完全に安定するまでには時間が掛かるはずですね。年内に落ち着いて、盛大な贈り物をもって朝貢するには、とても難しい状況でしょう。

そして、司馬懿にとって良い結果になったのは、郡使張政の大きな活躍があったからです。その後台与に告諭したとあることから分かります。張政が居なければ倭国は魏から離反してもおかしくない不安定な情勢だったのですから、司馬懿の部下の帯方郡太守王頎が有能な張政をすぐに郡に帰還させてしまうなどということは、普通考えられないことですよ。この後、いつまた倭国がどうなるか心配なので、王頎は司馬懿に相談し、張政をそのまま外交顧問として倭国に滞在させるはずですよ。

そうすると、張政に帰還命令を出す時期は、魏から西晋に変わった265年の直後という推理が成り立ちますよ。張政は下級役人から太守にまで出世していることからも分かりますよ(詳細は「【検証23】魏使張政って?!」参照)。(2025.2.3 赤字訂正)

なお、男王が誰か?勝者は誰か?についても推理していますが、難易度はさらに上がりますので、ここでは敢えて説明しませんでしたが、よろしければ詳細は「魏志倭人伝を推理する(その2)」をご参照ください(#^.^#)

①と②については反論がないようなので、陳寿の偏向をご理解いただいたということでいいのでしょうか?

あそうだ、そうだ!

>正始年間の記事に20年も後の出来事を差し込んだ、そんな類例ありますか?

当方の知る限りないと思います。同時代史は編纂者が権力に忖度するので問題が多いのです。それを理解したシナの歴史家は、以後の正史では十分後の時代に編纂するルールにしたのだと思いますよ(;^ω^)

@岡上佑の古代史研究室

@katumoku10 レス有難うございます、武田さんのところなので、要点だけ。東夷伝全体で、正始年間の記事にそれ以降の記事が紛れていることはありません。倭人だけそんな奇妙な読み方をする必要はないです。それは、いわゆる勝手読みです。

**********************************************

ということで、これ以上申し上げても「勝手読み」という硬直した回答しか得られないようなので、議論にならないと諦めました。一応、これに対する返事を保留にしています(;^ω^)

范曄後漢書の記述を最初から否定されていますが、

「文献の内容が、何をもって正しい内容と判断するか」はそれほど難しくはありません!

書かれている文章の内容を示す物証が見つかったときは、書かれた内容は正しいと判断できます。

勿論、前提は物証が本当にその物証になっているのかの精査は必要です。

しかし、問題の卑弥呼の墓の場合には、直径150mもの超巨大な円形墳墓はやたら、そこらに転がっているものではないのですから、それをきちんと精査すべきです。最初から無視するのは、とてももったいないと思います!(;^ω^)

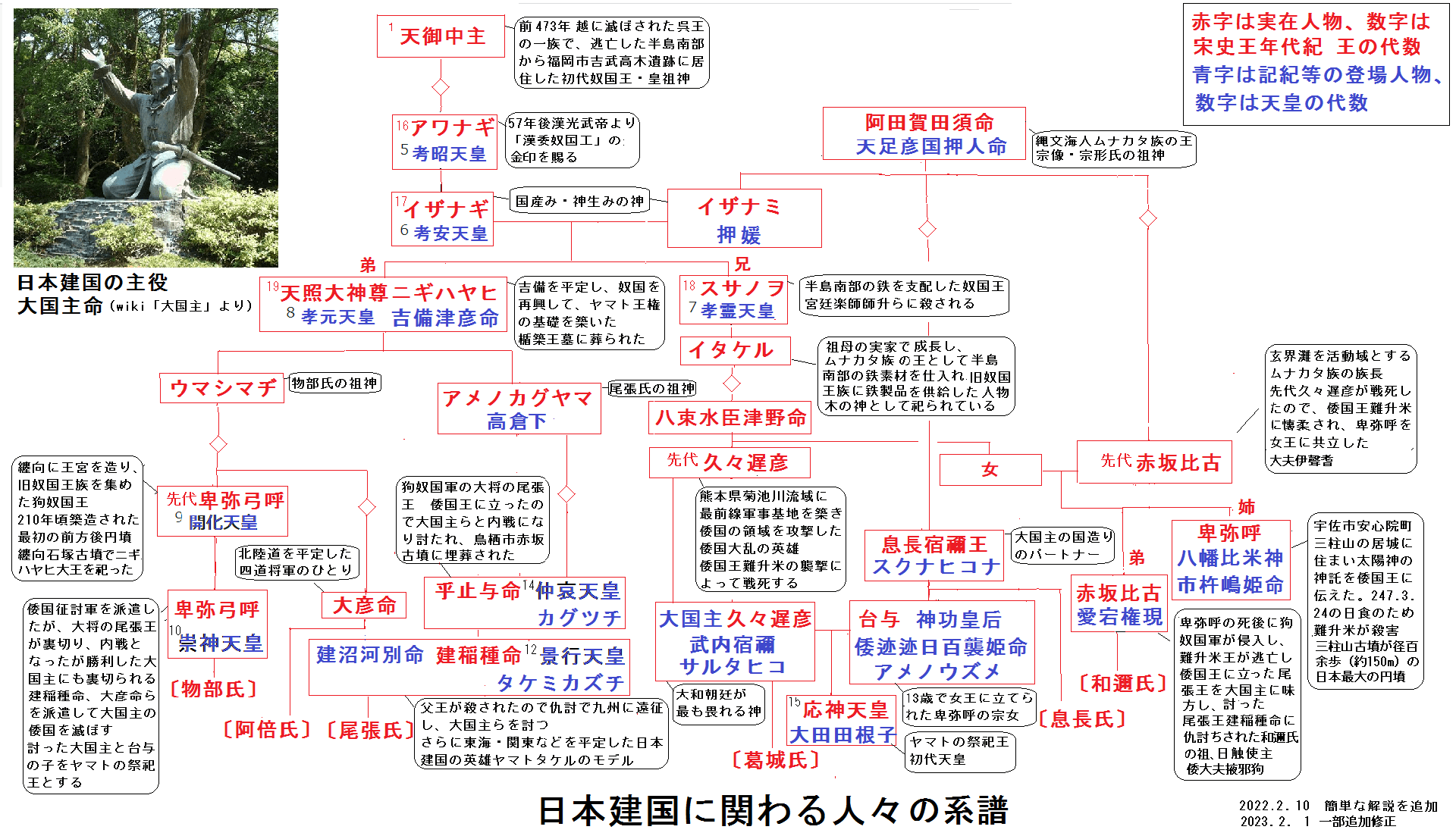

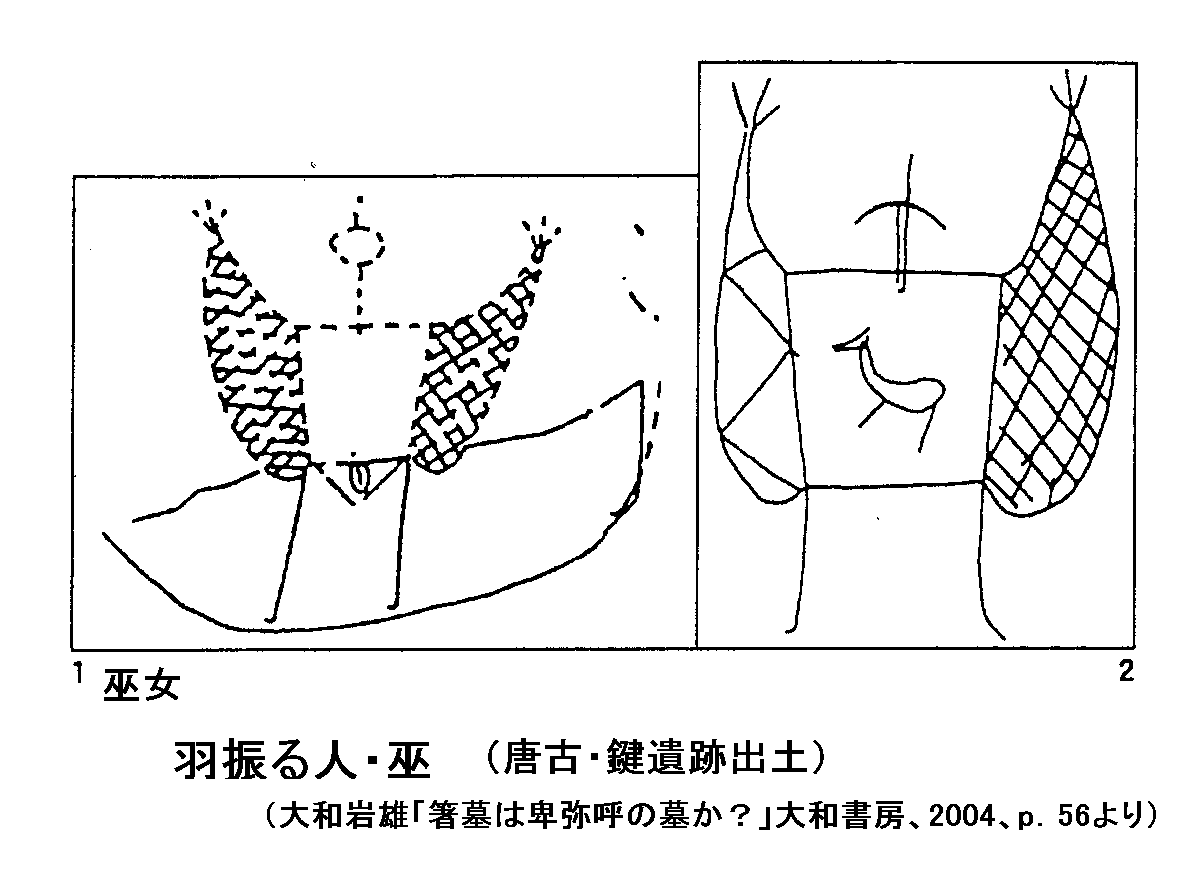

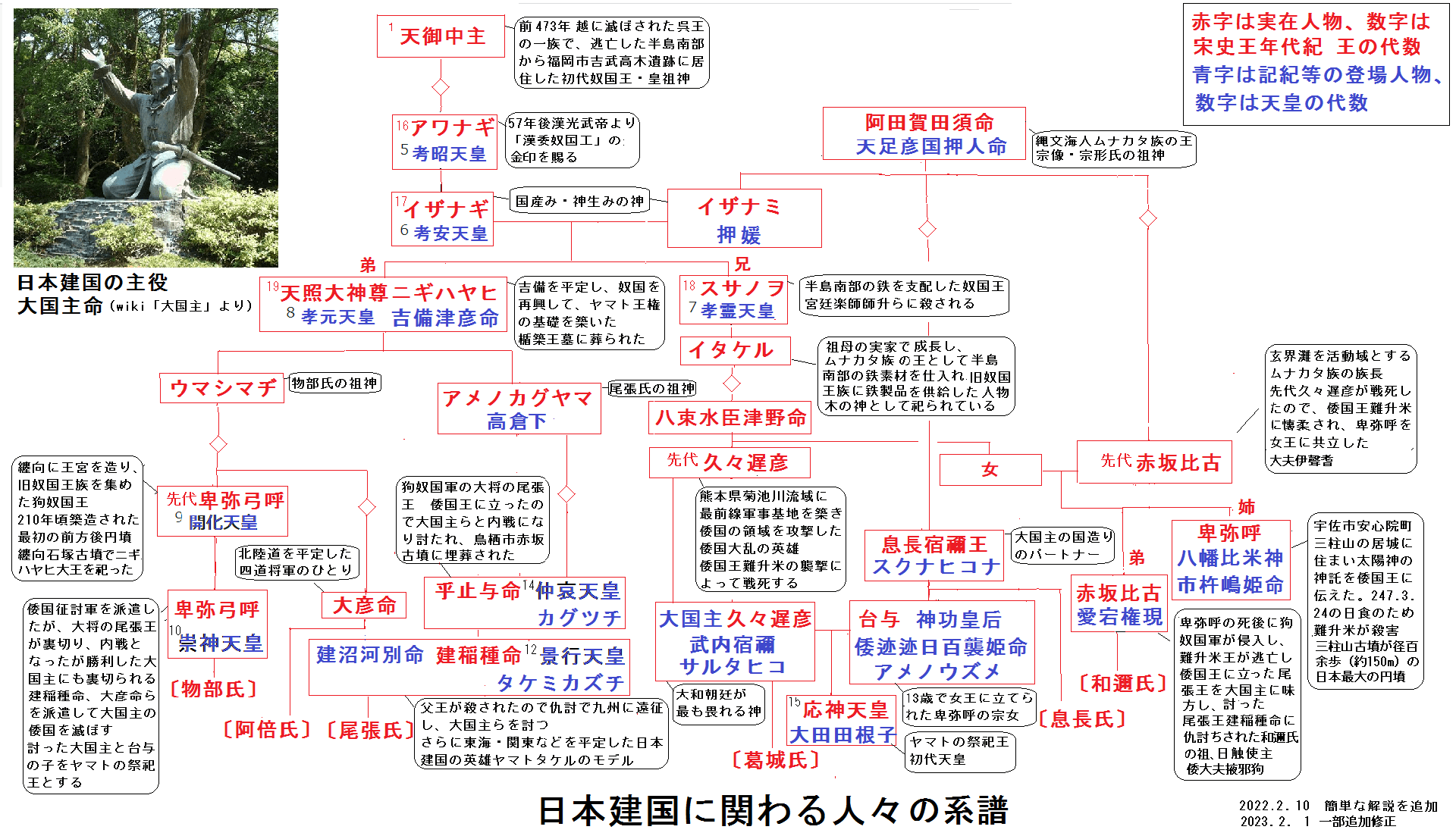

昭和28年に最初に宇佐説を学説とされた富来隆先生は、邪馬台国への行程記事を分析されて、魏志倭人伝の記述から女王国は周防灘に面する宇佐だと確信し、卑弥呼は宇佐神宮で祀られている神功皇后だと考えられました。卑弥呼のヘビ神信仰について教えていただきましたので、日本の歴史の始まりが、奴(ナーガ=龍蛇神)国だという仮説から出発し、いくつも物証を見つけて卑弥呼の墓も邪馬台国も発見し、日本の建国過程も解明しました。

五世紀の范曄がすでに正確に邪馬台国の場所を示してくれていたのですから、卑弥呼の墓、そして邪馬台国の発見につながったわけです。

【関連記事】

【刮目天の古代史】卑弥呼の謎!

こちらにまとめましたので、卑弥呼の部屋へどうぞ!(*^-^*)

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

10世紀に東大寺の僧が入宋して、日本神話を正す日本の王年代紀を献上したので、「日本は古(いにしえ)の倭の奴国」として倭国から日本国という国号に変わったことが正式に認知されました。藤原不比等が作った高天原は北部九州の倭国のことだったとシナ人が認めたからなのですよ(#^.^#)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )