いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

#2024-11-29 11:12:30に記事にしましたが、コメントの最後に述べた結論の部分「人々の過去を縛ることにより、現在と未来を支配するため」は、最近読んだ日本史・仏教史学者吉田一彦氏の「『日本書紀』の呪縛」(集英社新書)の結論部分にあった内容が頭に残っていたので書いたものであることを思い出しました。文末に追加で、【参考文献】として紹介させていただき、その部分をそのまま本文より引用しました。このご本の中で、歴史学の専門家の立場で『日本書紀』研究の経緯から他の古文献との相対的な位置づけまで、『日本書紀』のことが素人にも分かり易く解説されているので、とても勉強になりました。よろしければまた、お付き合いください。(#^.^#)

#興味あるテーマのYouTube動画を見つけましたが、その中でユーザーさんとコメントのやり取りをしましたので、よろしければお付き合いください(#^.^#)

@ジャパンファースト

色々と矛盾点があるのですが、少し偏見が強すぎるようなので反論させて頂きますが、蘇我氏は武内宿禰の系譜にあたりますので、大きな改変をするのであれば武内宿禰の代から改竄が必要だったでしょうが、武内宿禰は英雄として描かれています。また蘇我氏には聖徳太子を通じ、歴史書の編纂や冠位十二階や十七条憲法を制定した実績もあり必ずしも悪物として描いているわけでもありません。

次に藤原氏が天皇家のご機嫌取りをしたということであれば、歴代天皇の中には残虐非道や無能な天皇も描かれています。藤原氏が天皇家のご機嫌取りをするのであれば、もっと良い改竄方法はあったかと思いますがそのようにしていません。

つまり編纂経緯の異なる古事記と日本書紀の内容はほぼ同様であることからも歴史事実を反映して編纂されたものと考えるべきであって、時の権力者に都合の良いように編纂されたと言うには、それ相応の根拠が必要かと思います。(根拠を回答して頂けると嬉しいです)

次に記紀から邪馬台国が消されたとするのであれば、神功皇后記における魏書の引用に関しても疑問が残ります。古事記では神功皇后は4世紀とし、日本書紀では3世紀となっています。記紀で年代が異なる理由には様々あるでしょうが、日本書紀に引用している以上、少なくとも日本書紀では邪馬台国の存在を隠す必要はなかったと見るべきではないでしょうか?日本書紀の原本は存在しませんが、藤原氏が栄華を極めた平安時代の写本は現存しています。(何故引用を残したのでしょう?根拠を教えて頂けると嬉しいです)

@A-rekishi-ch

丁寧な長文のコメントありがとうございます☺️

根拠ですが、この説を1つの説をとして、捉えていただけるとありがたいです。何が正しくて何が間違っているとかではなく、書物以外に口伝であったり、中には都市伝説という形になって伝えられたものもあります。

むちゃくちゃなようで、これも1つの説なのです。

誰も当時のことを知らないのです。

すみません、回答になっていませんが、勉強不足ですね😅2

@katumoku10

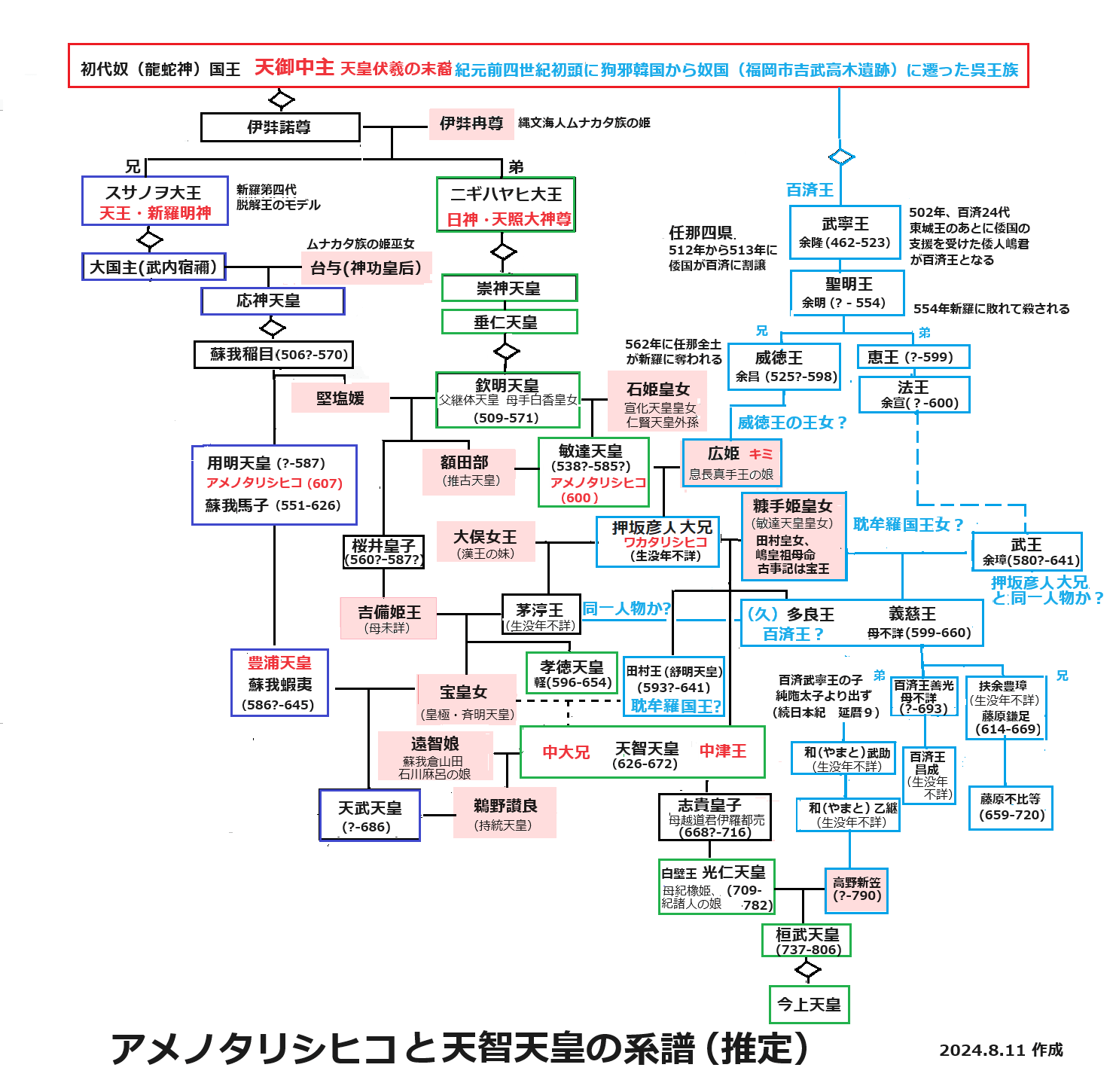

@ジャパンファーストさん 現存する日本最古の歴史書「古事記」(712年完成)は実は九世紀の学者多人長(おおのひとなが)が突然表に出したもので、正史に古事記の記録もないですし、日本書紀が古事記を参照した形跡もありません。日本書紀は天武天皇が編纂を命じたのですが、完成したのは崩御34年後の720年なのです。当時の権力者は藤原不比等なのです。藤原氏にとって不都合な三世紀までの建国の史実を神話で誤魔化して、人代も歴史をかなり改ざんしていることが事実、つまり考古学や民俗学などの成果から判明しています(詳細は『刮目天の古代史 「記紀は天皇の歴史書」が古代妄想?』参照)。

ですから、日本書紀に概ね沿って書かれた古事記は、日本書紀が隠した史実をそれとなく暴露する暗号書だったと分かりました。これを解くと、倭国大乱の原因から空白の150年で隠された二人の天皇、富雄丸山古墳の被葬者などが判明しました。また倭の五王の系譜も分かりました。

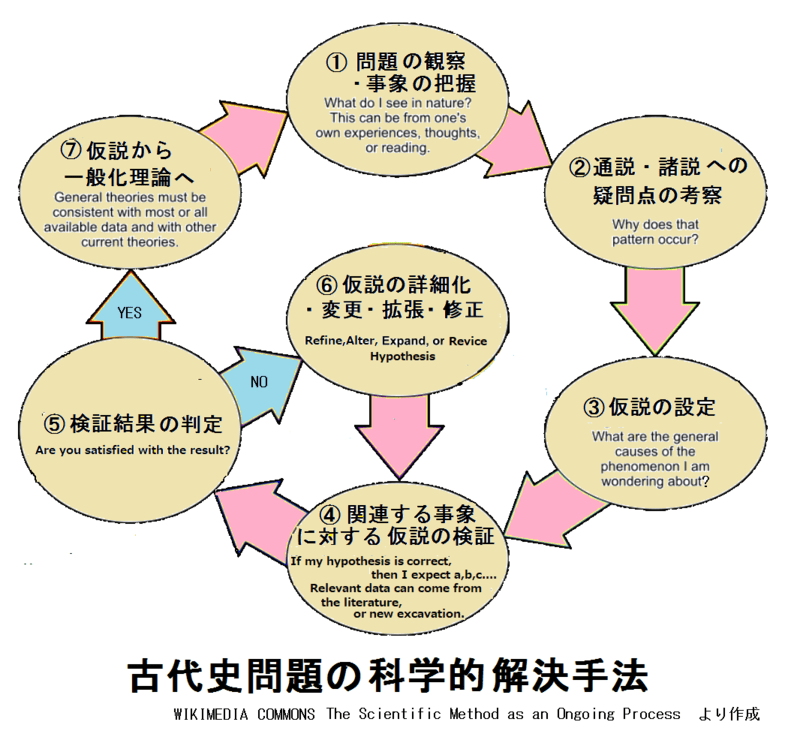

多くの皆さんは記紀が「天皇の歴史書」なので、その内容の中に真実があるはずという思い込みでいろいろと天才的な仮説を出すだけで、ほとんど事実で検証していないので、日本の古代史は混乱を極めています。不比等が何を隠したかったかを追求して仮説を立てて事実で検証する科学的な手法「アブダクション」によって古代史の真相が現れてきます。詳しくは「刮目天の古代史」に在りますので、よろしければご参照ください。どうもお邪魔しました(#^.^#)。

ジャパンファースト

@ コメントありがとうございます。

藤原不比等の都合によって改竄されたという話はよく耳にしますが、どれだけのことが科学的に証明されているのか非常に曖昧に感じています。

私の知る限り、確たる物証は僅かで、その他の多数はあくまで推測の上に推測を重ねており、前提一つ狂えば、非常に多くの歴史認識が崩れ去るようなとても危ういものだと思います。

3世紀までの歴史を藤原不比等が改竄したというより、既に伝承が曖昧になっており編纂時には多くの事柄がわからなかったっと言うようなことではないでしょうか?風土記、日本書紀、その他諸々の歴史的書物において、それぞれ異なる事柄が存在することもそのような経緯があって生じたものではないでしょうか?

また、古事記に関して言及すると、4世紀以降の年代は概ね正しいと言えますし、近代に至るまで発見されていなかった考古物からも裏付けできますので、それらを知らない編纂者が推測で当てるということは限りなく不可能と言えるのではないでしょうか?

しかし、これから先、新しい考古サンプルや文献等が発見され、定説が覆るということも十分あり得ますので、誤りのない歴史学は無いものと考えています。

@刮目天

@ジャパンファースト さん とてもいいコメントをありがとうございます。

主に、日本書紀の内容についての信ぴょう性の話だと思います。

歴史に限らず、一般的に言って文書を作成する、あるいは内容を改ざんするにはすべて目的があります。その目的は物証によって推理でき、改ざんされたことにより、今まで謎となっていた事柄が説明できると、その改ざんの目的は真相に近いものと判断できます。

真相そのものではないかもしれないのは推論の曖昧性、つまりいろいろな可能性がある場合に、その範囲でその真相が少し揺らぐかも知れないからです。

しかし、それらの真相と思われる可能性のある複数の内容は、その後の新たに発見された物証(古代史の場合には伝承なども含む)から可能性の高いものを選ぶことができます。

おっしゃるとおり、長い年月で伝承があいまいになっているというのはわかりますが、不比等が隠した史実や歴史改ざんがもたらすその後の利益享受者が捏造する場合も多々あるし(ウソを補強する目的)、古史古伝のように歴史改ざんによって不利益を被った人々が文書や伝承を残したケースもいくつもあります。

古事記もその一部です。できるだけ権力者に気付かれないようにしなければならないので、日本書紀の内容に沿いながら一部を変えて真実に気づかせるやり方が特徴です。

「4世紀以降の年代は概ね正しいと言えますし、近代に至るまで発見されていなかった考古物からも裏付けできますので、それらを知らない編纂者が推測で当てるということは限りなく不可能と言えるのではないでしょうか?」

これは具体的に何をおっしゃっているのか分かりませんが、もしも古事記の序文で編纂者とした太安万侶の墓誌の発見のことであれば、太安万侶は実在人物であったという証拠でしかないです。だから、それ以上のことは言えないと思います。

重要なことは、改ざんの目的が判明すると、改ざんされた歴史と物証との矛盾の原因が説明できるのですから、一つでも物証が見つかれば、その文書の内容の信ぴょう性が無くなるということなのです。それは、文書全部か、どこまでウソかは議論されるべきものです。

全く「無から有を創る」のも極めて困難なので、一部は本当のことを使っている可能性はありますが、それらもウソかもしれないという目で見るのが妥当な見方だと思います。それは予断ではなく、知見の一部ですから。

そして将来その推測の部分が真実かもしれないと分かる物証が出てきたら、短絡的に全てを覆すのではなく、全体を見て判断することになります。上で述べた太安万侶のはなしです。

ですから、日本書紀の神話や歴史が藤原不比等によって創作されたものというのは事実ですし、将来それを180度覆すような物証が出ることはないと考えています。

古代の権力者が何故、歴史書を編纂したのか、その意味をしっかりと認識する必要があります。これは、古代に限らず、権力者の持つ習性みたいなものだと思いますが、人々の過去を縛ることにより、現在と未来を支配するためだということに気付く必要がありますよ(^_-)-☆

【関連記事】

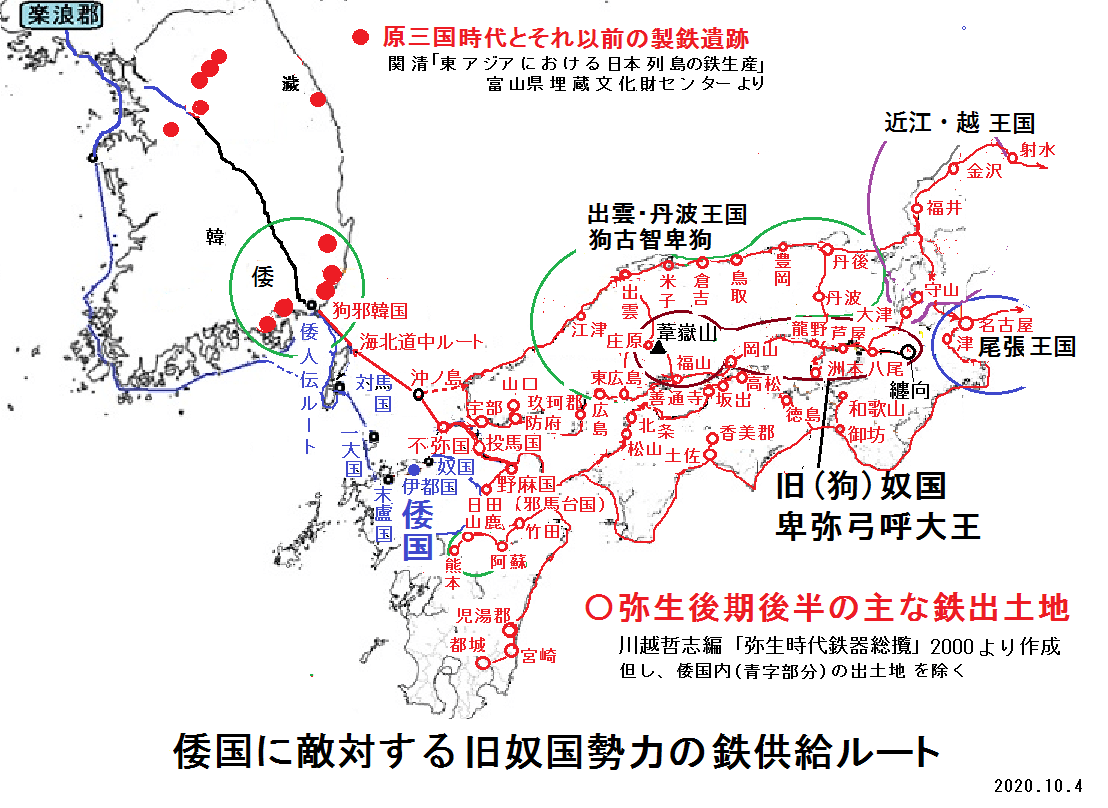

藤原不比等が一番隠したいのは権力を握るために行った悪事です。それを誤魔化すために3世紀までの日本建国の史実を神話に閉じ込めて、人代もかなり歴史を改ざんしていることが事実、つまり考古学や民俗学の成果などからわかりました。卑弥呼が正史に出てこないのはそのためなのです(^_-)-☆

「記紀は天皇の歴史書」が古代妄想?(;^ω^)

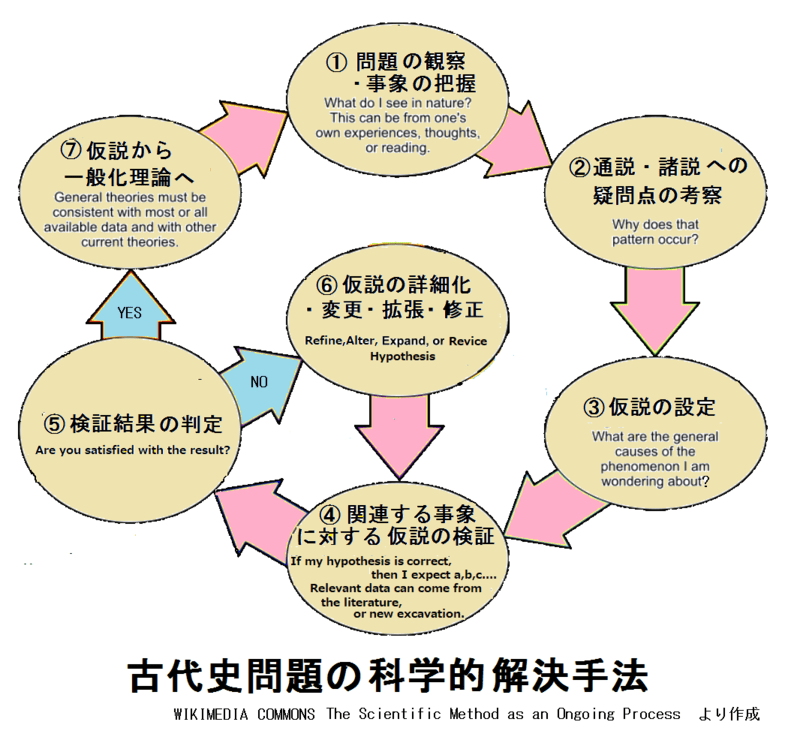

事実に基づく想像は、科学的な探求において推論とか推理という正しい方法です。しかし人間は空想する生き物なんです。空想は事実に基づかない想像のことです。普通は、本人も空想かも知れないと自覚していますが、空想に凝り固まって反証を受け付けない信念になると妄想という精神医学上の症状ということですネ(*´Д`)

古代史探求に嵌っている多くの方は、事実に基づかない「空想」を仮説にしたままで、数多くの事実で仮説を検証しようとしないようです。都合の悪い反証も無視するようですので「古代妄想」ということなのです。以前に、ある著名な古代史研究家のブログで、その点を指摘しても、「検証は後世に行われるハズだ」と自信満々だったので驚きました(#^.^#)

歴史あるいは歴史学という学問は人文科学の範疇ですので、科学の手法に従う必要があります。なぜならば、科学の手法による結果は偏見のない多くの方が納得行くものですので、定説として認められやすいからなのです。その仮説は「科学的な信念」になり(詳細は「なぜ邪馬台国問題が解決しないのか?」参照)、教科書にも載るような定説になります。これが科学的な探求の目標です。

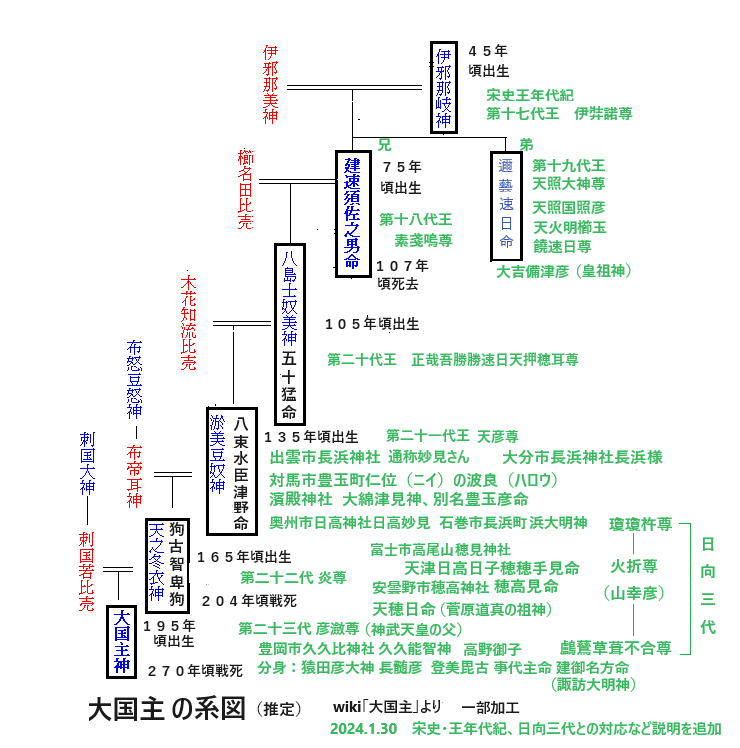

しかし、定説となっても、それを導く過程で何らかの見落としやミスを犯していたかもしれないのです。ですから、定説となったその仮説も、常に新たな事実によって検証を受け続ける宿命なのです。定説が覆されることがあるのは、科学の世界では常識ですから。人間は神様ではないという証です。大国主のように死んでから神様になる人間は居ますが(#^.^#)

【古代史問題の科学的解決手法】

【参考文献】

吉田一彦「『日本書紀』の呪縛」シリーズ<本と日本史>①集英社新書2016、pp.225-226より引用

『日本書紀』の呪縛を解く

『日本書紀』は日本の過去をありのままに記したような書物ではない。それは、権力の座についた氏族たちが自分の権力の根拠と正統性を神話と歴史から述べた政治の書物であり、過去を支配することを目的とした書物であった。

時間とはどのようなものか。過去は過去だけで存在すものではなく、連続した時間の中で、つねに現在や未来と関連して存在する。『日本書紀』は過去を規定するが、それだけではなく、それによって現在や未来をも規定した。過去を支配しようとすることは未来を支配しようとすることであった。

『日本書紀』の呪縛とは、『日本書紀』が過去を縛るとともに未来を縛ってたきことを指している。天皇を中心とする権力のあり方、天皇を補佐する者による政治の姿、神まつりから仏教にいたる宗教のかたちーー『日本書紀』は国家の形を定め、歴史や政治の原点になる書物として君臨してきた。

私たちは、そろそろこの書物が規定する枠組みから自由にものを考えるようになってもよいのではないか。私たちの新たな未来を構想するには、『日本書紀』に記されるれ歴史が相対的なものであることを認識し、この書物が描く歴史とは異なる歴史が存在することをイマジネーション豊かに内面化することが必要になる。

『日本書紀』の徹底的な分析をめざして

『日本書紀』は、今からはるか遠い過去の養老四年(七二〇)に完成した書物である。そうした昔の本は、現代の私たちとはほとんど関係しないのが普通である。だが、この書物は少し違う。『日本書紀』は二一世紀を迎えた今も、わたしたちの中に一定の位置を占めて生き続けている。

『日本書紀』を相対化することによって、わたしたちははじめて自由に歴史を考える視座を手に入れることができるし、客観的に歴史を認識する方途を得ることができる。それには、この書物が語る思想の特質や成立の過程を解析し、その姿を白日のものにしていく作業が必要になる。それは日本の人文学の大きな研究課題であると思う。私は、私たちの前に存在する『日本書紀』をさらに詳細に読解しなければならないと考えている。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

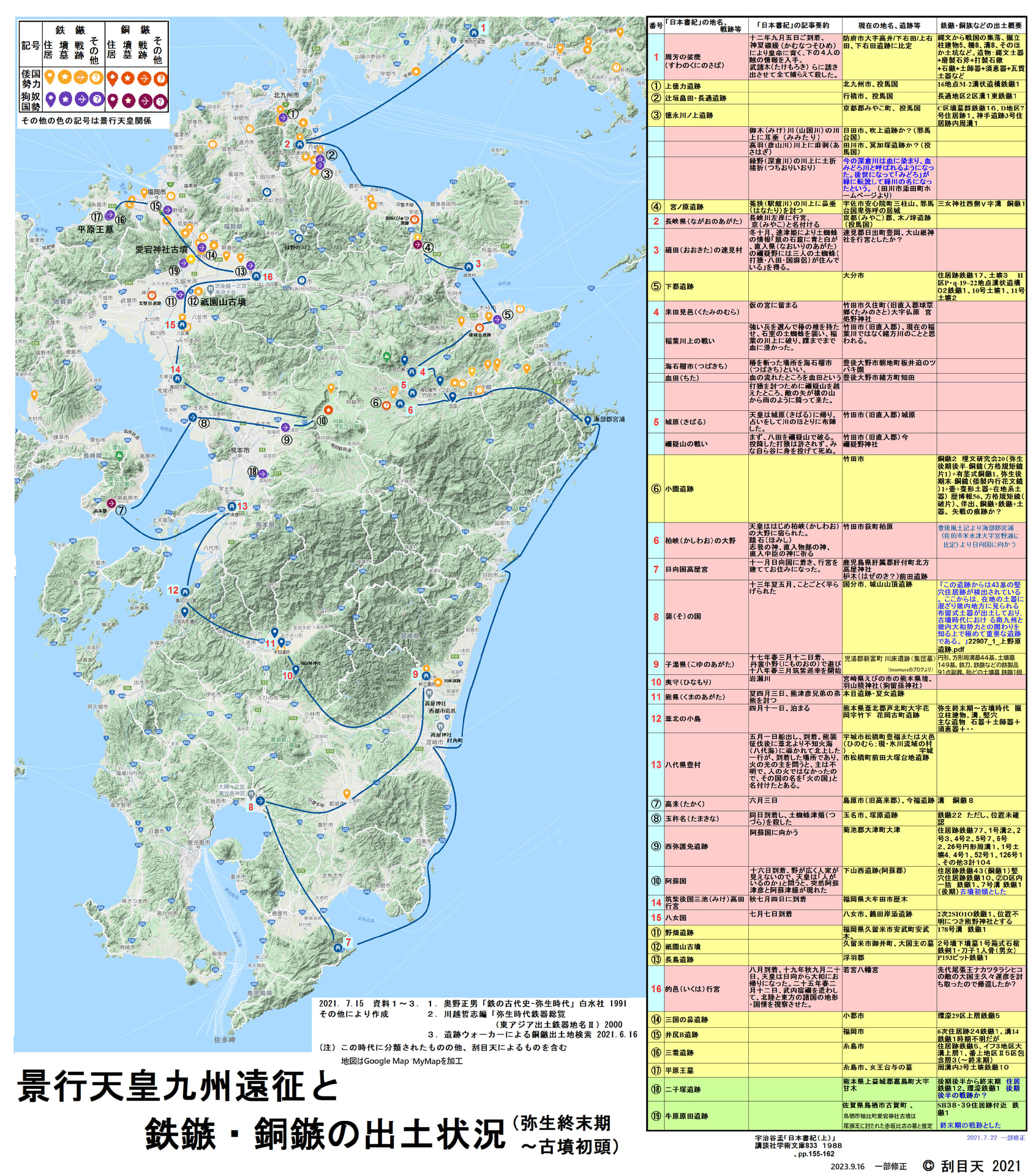

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)