いつも、ご訪問ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

#今年の大発見は、古代史最大の謎のひとつ、天智天皇の正体です。日本書紀では天武天皇と兄弟だとしていますが、とても信じられません。天武天皇の素性とともに日本書紀が一番隠したい史実のひとつだったのです。これが分かりましたので天皇陛下のルーツもはっきりしてきました。

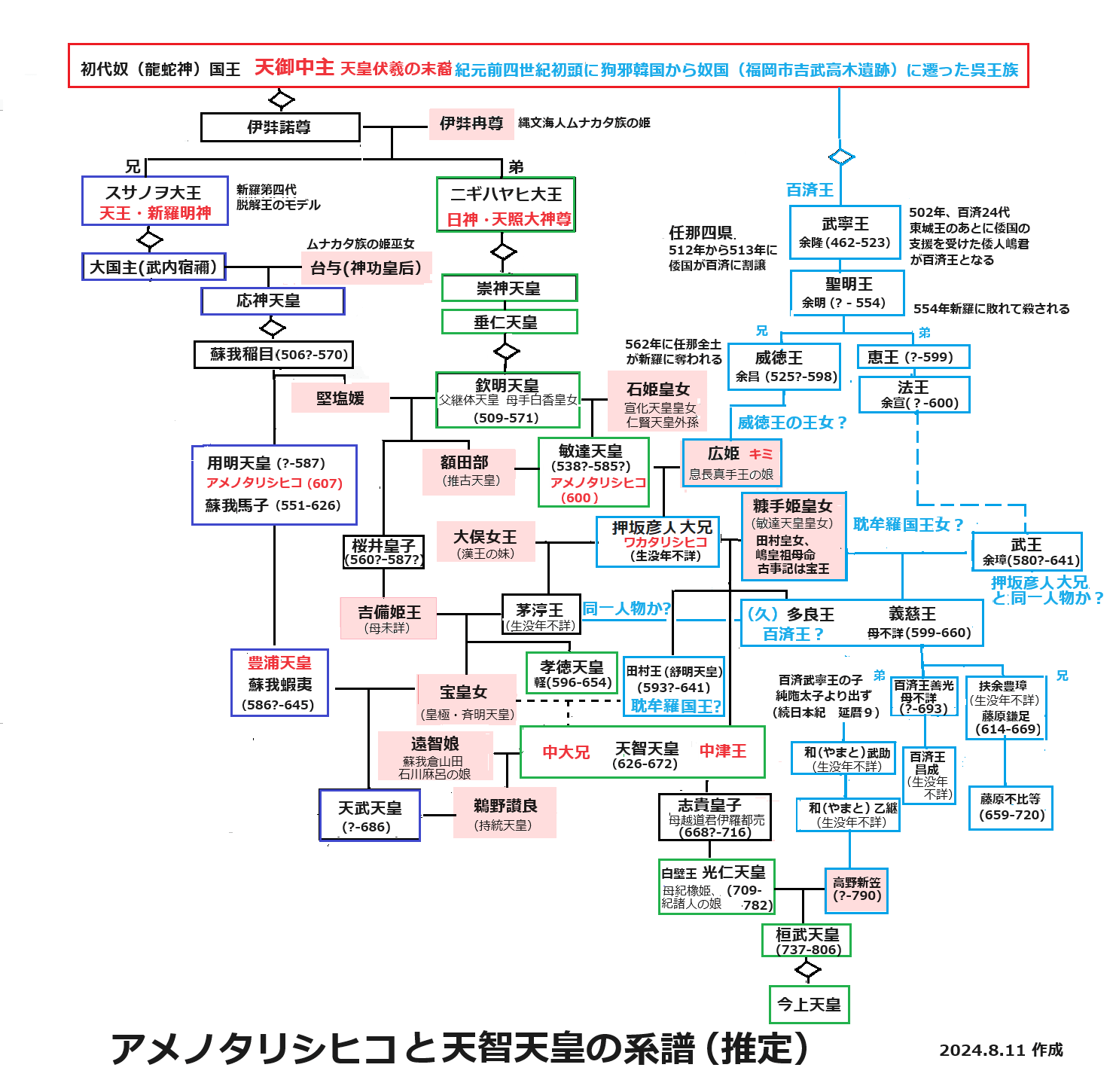

万葉集研究家の渡辺康則氏が「捏造された天皇・天智天皇(上・下)」(大空出版)の中で、謎の数々を整理していただき、さらに「聖徳太子は天皇だった」(大空出版)で聖徳太子は蘇我蝦夷とされた人物で、ヤマトの大王(おおきみ)であり、天智・天武天皇の両親の舒明天皇も皇極・斉明天皇もフェイクだと推理しています。

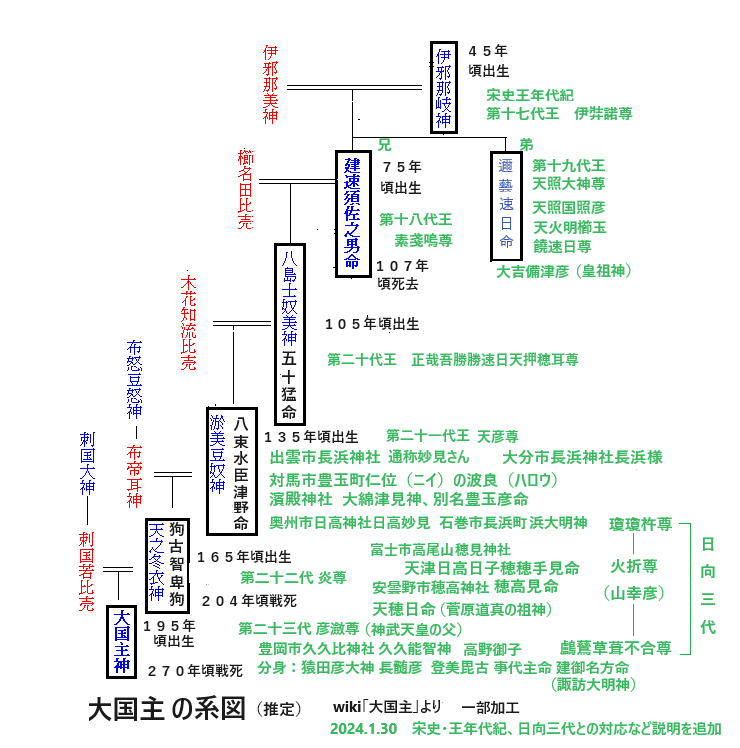

記紀では応神天皇を初代とするヤマトの大王は、前回ご説明した、奴国宮廷楽師の帥升(正しくは師升)らの反乱で殺された奴国王スサノヲの直系の、縄文海人ムナカタ族を束ねた王(出雲・丹後王国、豊岡市久久比神社祭神久々遅彦、王の襲名)の子孫なのです。最後の久々遅彦の大国主高野御子が師升が奪った倭国を取り戻して、列島の主要部をほとんど傘下にして外交上台与を倭国女王卑弥呼の宗女(一族の後継者)として魏・西晋に朝貢した倭国王でした。つまり、初代奴国王天御中主の末裔の倭国王ということになりますので、大国主の子孫は正統な天皇なのです。

師升らの反乱を脱出したスサノヲの弟ニギハヤヒが吉備で奴国を再興し、その子孫の狗奴国王卑弥弓呼(ヒコミコ)が遷都した纏向遺跡で旧奴国勢力を集め、最終的に大国主と女王台与らを討って日本を統一したのです。日本書紀がハツクニシラススメラミコトとした崇神天皇です。

ところが、呉が西晋に滅ぼされたので、次は西晋に朝貢していた倭国を討った狗奴国が西晋に討たれることを怖れたのです。崇神天皇は大国主らの祟りと考えて大国主と台与の間の子ホムダワケ(日本書紀の応神天皇、大田田根子)をヤマトに呼び寄せて、邪馬台国(ヤマト国)の後継者としてヤマトの祭祀王に立てたのです。そして兄スサノヲの子孫と弟ニギハヤヒの子孫の和解のために、大和盆地に古くから住んでいたスサノヲ・大国主系の豪族(波多氏、葛城氏など)も呼び寄せたのです。ニギハヤヒ系の豪族(物部氏、中臣氏など)は大和盆地の外の河内・和泉方面にと住み分けしたようです。本来正統な倭国王の大国主から武力で倭国を奪ったので、狗奴国王ヒコミコ崇神天皇系の豪族は大国主の祟りを最も怖れ、大和盆地から出たのだと思います(^_-)-☆。

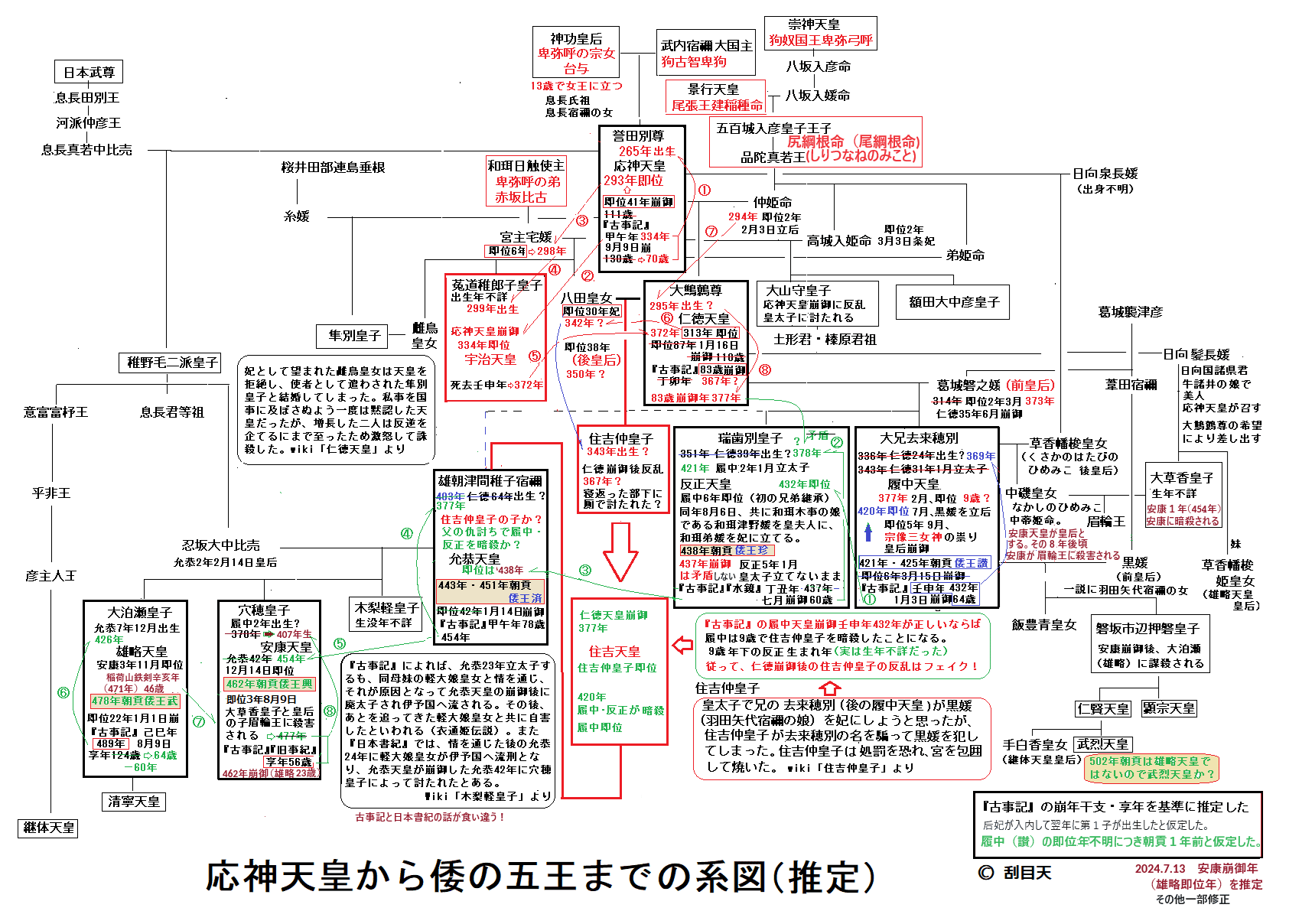

崇神天皇が崩御すると、ホムダワケがヤマトの大王応神天皇に即位し、スサノヲ・大国主系とニギハヤヒ・崇神天皇系の両勢力から妃を出し、皇子が生まれました。応神天皇が崩御すると皇位継承の争いが起こり、大王を出した勢力が権力を握ったので、反対勢力による天皇暗殺が繰り返されたのが、4・5世紀の状況だったのです(詳細は「空白の世紀と倭の五王の謎(その1)・(その2)・(その3)」参照)。

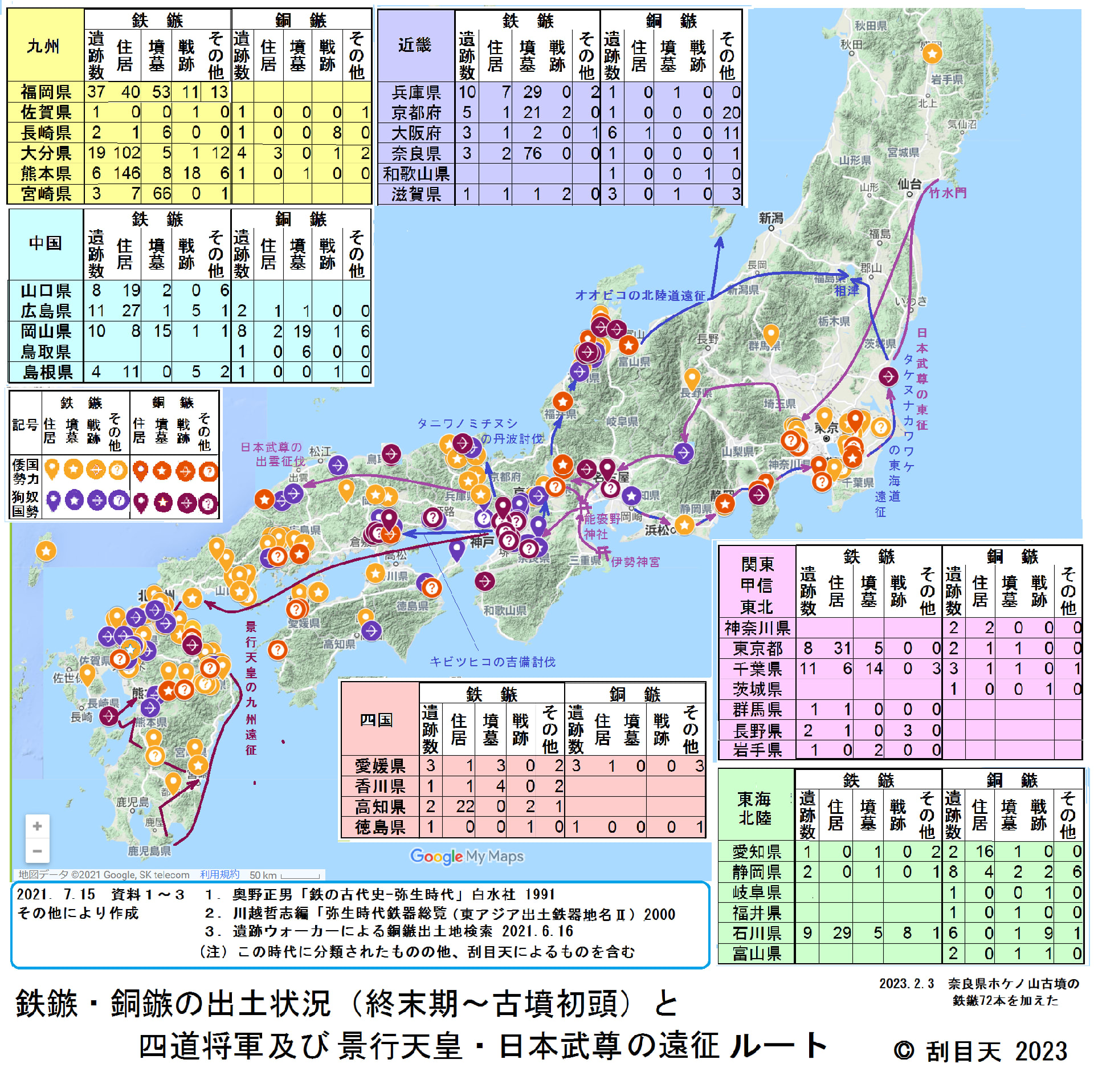

倭の五王最後の雄略天皇の時代に、倭国の領土だった半島南部の任那・加羅の維持・存続が厳しい情勢になったので、強大な中央集権による半島支配を目指し、倭国内での本格的な武力行使に踏み切りました。雄略天皇はニギハヤヒ・崇神天皇系の吉備王・尾張王などの豪族や、それに味方した葛城氏や、彼らに支援された皇位継承権のある市辺押磐皇子(いちのへのおしはのみこ、履中天皇の皇子)まで討ちました。そのために雄略天皇崩御後の皇位継承がかなり困難な状況になりました(注1)。

そのような状況から、ヤマトの大王不在の時代が続きましたが、両勢力が再び和解し、履中天皇の曽孫の武烈天皇を即位させ、任那・加羅の鉄鉱山を確保するために、百済を馬韓伯済国の嶋君に奪わせました。武烈天皇が後継者を決めずに崩御すると、雄略天皇によって吉備から追い払われた崇神天皇系の欽明天皇が九州物部氏などの支援でヤマト入りし、大王に即位しました(注2)。

欽明天皇崩御後に皇太子の敏達天皇が即位しました。600年に遣隋使を送ったアメノタリシヒコです。日本書紀はこの時代に、物部・中臣氏と蘇我氏の崇仏廃仏戦争があったとされていますが史実ではなく、蘇我馬子とされた応神天皇の子孫が敏達天皇を討ってヤマトの大王を取り返した用明天皇のことだと推理しました。607年に隋の煬帝に送った有名な聖徳太子の手紙から、用明天皇が送ったものだと判明しました。つまり、アメノタリシヒコは二人いたのです(詳細は「【わかった!】アメノタリシヒコの正体!」参照)。

これによって日本書紀が記した飛鳥時代の話はほとんどが、天智天皇と藤原鎌足の出自を隠すために創作した話だということが、古事記の暗号を解くことによって分かりました。複雑に絡み合った推理小説のような内容だったのですよ(^_-)-☆

詳しい話は、2024-10-12 08:27:33 に天智天皇に関する記事を以下にまとめましたので、よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

【刮目天の古代史】天智天皇の謎?( ^)o(^ )

【関連記事】

【衝撃】百済王のなぞ?いつ・誰が背乗りした?

百済の歴史はどこかおかしい!502年に馬韓の伯済国の倭人斯摩(しま、百済武寧王)が武烈天皇と事前の盟約があって、百済王を討って、百済を乗っ取ったと推理できます(^_-)-☆

和歌山県橋本市隅田(すだ)八幡神社所蔵の青銅製で径19.9cmの人物画像鏡です。その周縁部の漢字48字の銘文に古代大王名などの人名が記されています。古代史解明のための重要な資料ですので国宝に指定されています。

ヤマト王権が3世紀末に成立して、その後の政治情勢は半島の動向と関係があります。倭国と半島の強い絆は何なんでしょうか?

(注1)雄略天皇崩御後に吉備稚媛に唆された星川皇子の乱が起こり、大国主の母方の大伴室屋らに討たれて、皇太子白髪皇子(清寧天皇)が「翌年正月に即位即位2年、皇子がいないことを気に病んでいたところ市辺押磐皇子の子である億計王(後の仁賢天皇)・弘計王(後の顕宗天皇)の兄弟が播磨で発見されたと報告を受ける。翌年に天皇のはとこに当たる二人を宮中に迎え入れ億計王を東宮、弘計王を皇子とした。即位5年正月に崩御。」という話も出来過ぎていて信用できません。雄略天皇崩御から市辺押磐皇子の孫の武烈天皇がヤマトの豪族とニギハヤヒ系の豪族の和解によって即位するまで空位だったと推理しています。

(注2)欽明天皇は、雄略天皇に討たれた吉備の豪族の上道臣氏の人物だと推理しています。欽明天皇の父とする継体天皇は欽明天皇の史実を隠すために登場させた架空の天皇なのです。磐井の乱もデタラメです(詳細は「隠された倭王と創作された継体天皇?( ^)o(^ )」参照)。wiki「上道臣」によれば、「上道臣は、吉備国上道郡一帯を支配した上道国造を務めた豪族で、孝霊天皇の皇子・稚武彦命を祖先とする、と伝えられている。

鉄・塩・瀬戸内の海上交通を牛耳り、大王と姻戚関係を結び、内外の軍事行動に深く関与することで、王権中枢に参画したようである。『日本書紀』巻第十には、応神天皇の妃として、御友別命の妹である兄媛の名前がある[1]。

造山古墳(岡山市新庄下)・作山古墳(総社市三須)・両宮山古墳(赤磐市穂崎・和田)など、天皇陵に匹敵する巨大古墳は、上道臣や下道臣(下道国造)その首長の権力の現れである。」とあり、ニギハヤヒ・崇神天皇系の吉備王で、その子孫が天智天皇だと考えられます。中大兄はナーガ(龍蛇神)国の正統な後継者という意味ですよ(^_-)-☆

今年もあと一日です。お陰様で、いろいろと古代史の謎が解けました。さらに詳細を明らかにしていく予定ですので、来年も、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、一日早いですが、良いお年をお迎えください(;^ω^)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )