また、掃除の途中で雑誌を読んでしまった・・・・

ヨンジュンの情報がないから、ついついヨンヨン部屋で、ヨンジュンを探してしまう。

「ヨンフルエンザ」っていう言葉、このコメントから始まったのかな・・・つぶつぶ

愛してるっ!!

韓国ドラマ(2004年7月) Nakano Hiroshi

冬のソナタが日本で受けたもうひとつの理由

「フユソナ」という韓国で発生した新種のウィルスが

アジア各国で猛威をふるっており、日本で感染するのは9割方女性で、

テレビ画面の前で涙目になってしまうという症状が特徴、

などと例えてしまいたいほど、「冬のソナタ」が大人気だ。

僕も、実はこのウィルス検査で陽性反応がでた。

なるほど、これは相当な名作ドラマといっていいな、と正直感心したし、

ドラマを見ている間に様々な考えが頭の中をめぐりだした。

すると世間の評判や識者のコメントなどに、

受け止め方のズレやねじれがあることに気がついた。

新聞などのコラムで度々目にしたのは「30年前の日本の純愛ドラマに似ている」

とか、「昔の少女漫画に通じるロマンチックな郷愁」といった批評であった。

そこには時代の流行や社会的な現象を、過去のキーワードを使って当てはめるだけの、

傲慢な世評家の顔が覗いてる。

たぶん韓国や中国の文化レベルに対して高を括っているのだろう。

こうした異論の背景には、「日本はとっくにそういう時代を終えている。

韓国はまだ遅れている」といった、日本専攻意識がまかり通って気がしてならない。

実は、遅れているのは、日本のほうなのかもしれないのに・・・・

特に関心したのは「冬のソナタ」がアジアの普遍性を備えていたことだ。

東アジアの大きな都市ならどこでも通じる生活感と情景描写、

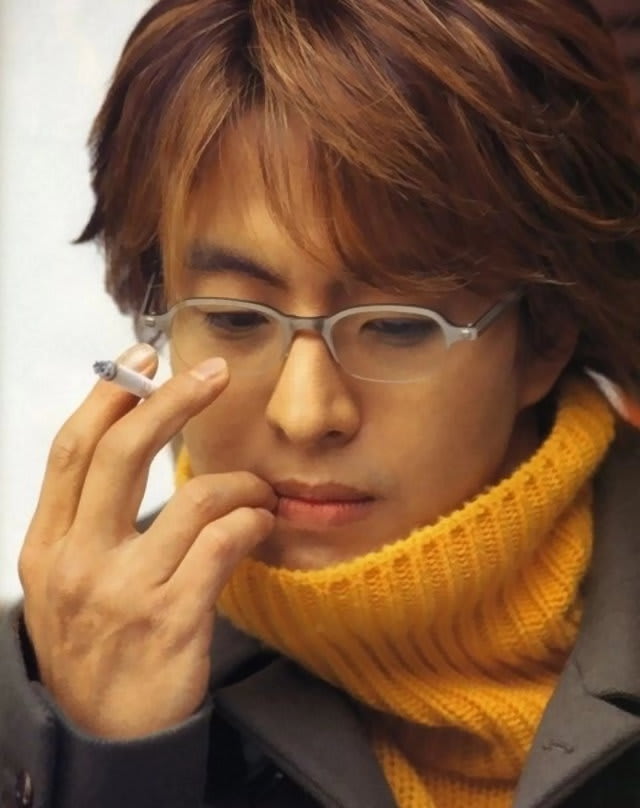

親しみある美形俳優、情緒あふれる家族や友人・・・・

どれをとっても、これは欧米ではないアジアの物語だ。

もちろん、そこには理想化されたライフスタイルがあり、

生活描写のリアリズムは希薄だったかも。とはいえ、裕福な家庭、

恵まれた教育環境という設定は、物語のロマンティシズムを

起動にのせる役目を果していた。

しかも恵まれていながら、登場人物はたくましい生き方を示す。

恋愛の苦悩の中で、絶えず立ち直り、前向きに希望をつらぬく。

社会の矛盾を突くのではなく、人の心の綾を微妙に描き出すことによって、

誰にでも思いあたる感情をうまく引き出していく。

特にユジンが心のままに泣く場面にはジーンときた。

そんな姿を見ていて、昔見た場面のいくつかが甦ってきた。

ある晩、喫茶店で見た光景だ。

窓際の席で若い女性が泣いていた。たった一人でうつむいて、

人目もはばからずすすり泣いている姿は、涙の失恋そのものだった。

またある夜明け、ロック喫茶のマスターと僕は、

入口で酔って泣きじゃくっている女の子を介抱し、男の名前を呼び続ける彼女を支え、

タクシー乗り場まで肩をかしたこともあった。

あの頃はまだ、日本の女性も人前で失恋の涙を流したものだ。

今は、恋に泣く女性の姿は町からどんどん姿を消したように思う。

今の若い女性は、ケータイの絵文字で泣き顔を送れば、

それでケロッとして別のカレシを探すのが一般的なのか。

何をそんなに急いでいるのだろう・・・

あの時、街で泣いていた彼女たちが、20数年後の今、

「冬のソナタ」に夢中になっているのかも。

しかし、決して過去へのノスタルジーというものではないだろう。

実は、男より女のほうが未来指向は強い。

初恋を思い出しているのではなく、今この現在に(ぺ・ヨンジュンに?)

初恋なみのときめきを感じて生き返っているというのが、

正解に近いのではないか。

恋愛には免疫がない。このウィルスは人類の母でもあるのだから。

その母性をもった女性が、恋愛ドラマに敏感に反応するのは自然なことだ。

では、男としては、どう考えるべきか。

その答えも「冬のソナタ」の隠されたメッセージに探ることができそうだ。

特にチュンサンとサンヒョクの対峙の中に、男の本質に関わるヒントがある。

一人の女性をめぐって戦うときほど、真に男らしい場面はない。

チュンサンもサンヒョクも自分のプライドをかけて一人の女性を守ろうとした。

そこが清々しかった。

このドラマを女性専科にせず、もっと男も見たほうがいい。

そうすれば、隣の韓国人のロゴスとパトスの力強さに、

快い刺激を受けるはずだ。

(ロゴス(理論)パトス(熱情))

モバイルのボイス・・・・

[本当に大切なものは、目に見えません(韓)]ですね。

本当に大切な人も、目に見えません・・・・つぶつぶ