前回は、日本紀の「愛」が、実はや行の「え」を表記していたということをお伝えしました。

これで、あ行の「え」を表わす漢字とされる「衣、依、愛、哀、埃、榎、得、荏」の八文字のうち、古事記・日本紀で日本語の音韻を記述している部分に使われていたのは「愛、哀、埃、荏」の四文字で、これらはいずれもや行の「え」を表記していたことが明らかになりました。

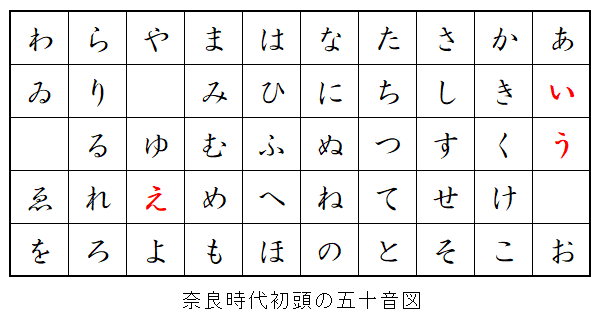

つまり、本ブログの初回にご紹介した奈良時代初頭の五十音図は正しく、当時はあ行の「え」がなかったと思われるのです。(ここに再度掲載しておきます。)

また、第三回の記事でご紹介したように、や行の「え」は平安時代の初期までは存在したものの、その後ことごとくあ行の「え」に変化したそうなので、このことから類推して、はるか古代の日本語では、「う」はわ行にあったと考えられるのです。

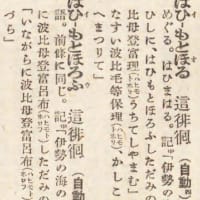

実は、これを証明する言葉が古語に残されているので、まずは『大日本国語辞典』からご紹介しましょう。

1.「うやまう」(敬う)の古語、「ゐやまふ」が存在すること。

もし、「う」があ行の「う」なら、「いやまふ」となるはずです。

2.「うつつ」(現)を「をつつ」ともいうこと。

もし、「う」があ行の「う」なら、「おつつ」となるはずです。

次に、『日本古語大辞典』には、「うた」(歌)について次のように書かれています。

3.「う」は「ゑ」(歓喜)の転、「た」は「と」(事物を意味する接尾語)と通ずる。

また、『日本語源』には、わ行の「う」に属する言葉が多数列挙されているので、その一部をご紹介します。

4.うめく(呻吟)、うら(裏)、うら(浦)、うら(卜)、うしろ、うれし、うらむ、うらやむ、うち(内)、うつろ(空)、うつは(器)、うす(失)、うれふ(憂)、うむ(倦)、うねる、う(兎)、うゑ(飢)

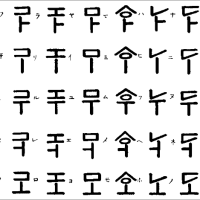

最後の「うゑ」は、「飢う」という動詞の活用でもありますが、これをアルファベットで書くと、この「う」がわ行に属することが明確になります。

5.「飢える」の古語「飢う」の活用: WUWU(うう) → WUWE(うゑ)

UU → UWE では明らかに不自然です。

また、このことから類推して、「植える」の古語「植う」もわ行に属すると考えられます。

次回は、「得」(う)という動詞の活用を考察することによって、語幹がないとされる「得」に、実は語幹が存在したということを論じたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます