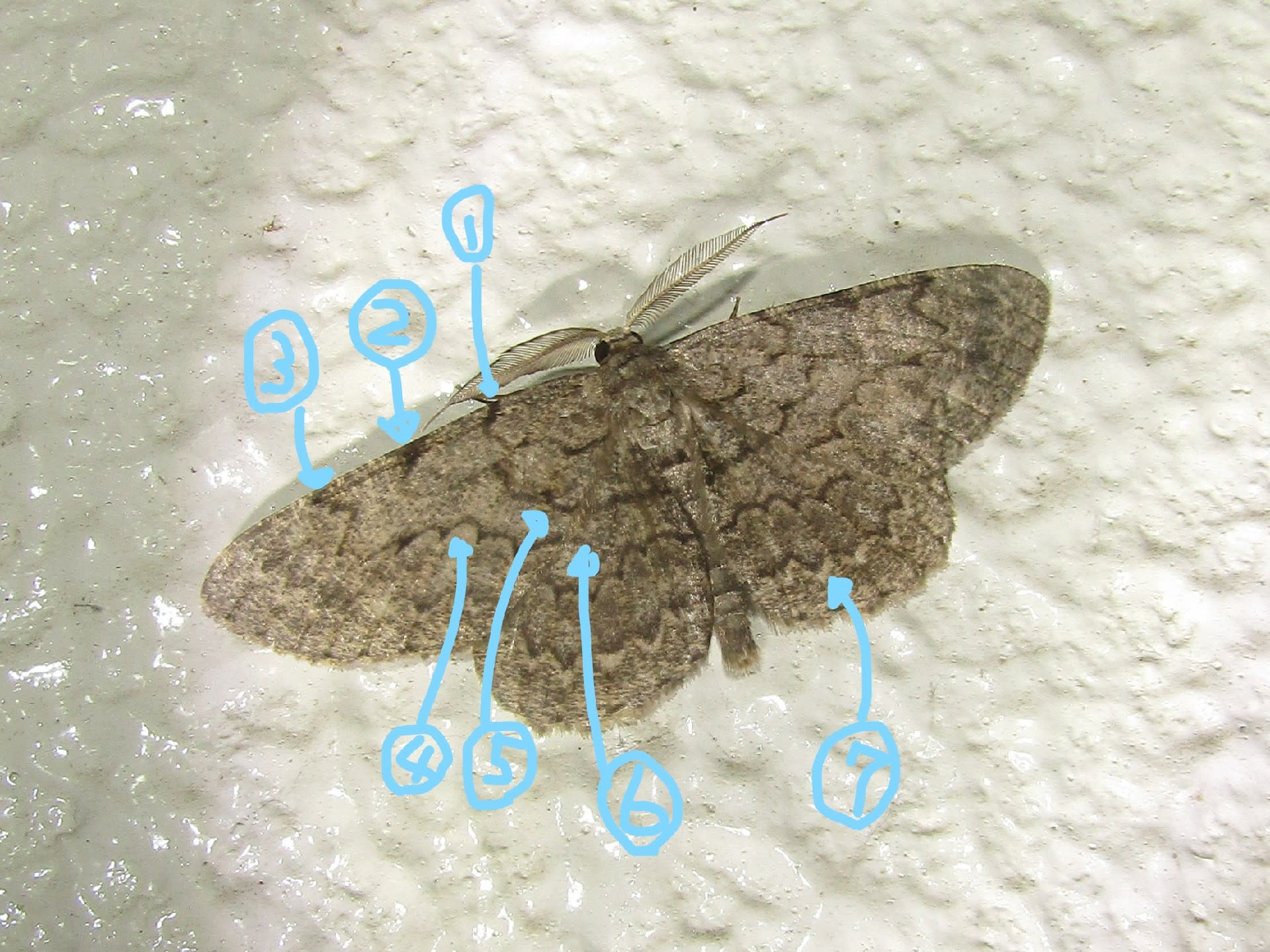

オオバナミガタエダシャク。

外横線の突出が大き過ぎる気もしますが、他に適切な種が見当たりません。

①内横線

②中横線

③外横線:屈曲度が高く、破線にならない

④外横線の外側は淡褐色、その外側が濃褐色

⑤前翅中横線と外横線は、後縁付近でも平行に近い

⑥後翅横脈紋:一様に黒い

⑦亜外縁線:白い縁取りがある

分類:チョウ目シャクガ科エダシャク亜科

翅を広げた長さ:♂42~54mm、44~66mm

分布:北海道、本州、四国、九州

平地~山地

成虫の見られる時期:5~7月、9月(年2化)

幼虫で冬越し(齢数不明)

エサ:成虫・・・花の蜜

幼虫・・・コナラ、クリ、ハルニレ、ズミ、ミヤマニガイチゴ、ウメ、ヤマハンノキ、マメ科など広食性

その他:淡い茶色地に、暗褐色の内・中・外横線が波打つ。

ウスバミスジエダシャクに似る。

外横線の屈曲度が高く、破線にならない。

(ウスバミスジエダシャクでは屈曲度が低く破線状。)

前翅外横線と中横線は、後縁付近でも平行に近い。

(ウスバミスジエダシャクでは接近する。)

後翅の横脈紋は一様に黒い。

(ウスバミスジエダシャクでは白抜き。)

前翅翅頂裏面に、ほぼ四角い黄白色紋がある。

亜外縁線は白い縁取りがある。

外横線の外側は淡褐色で、さらに外は濃褐色。

夏から秋にかけてのものは小型で斑紋の色調が黒い。

(高緯度や高標高の地域で夏のものは、2化地域の春から夏の初めのもの位、大きい。)

一般に高緯度・高標高の個体は白身が強く、暖地の個体は黒味が強い。

♂前翅基部には刻孔がある。

一般に♀は♂より大型。

触角は♂が櫛歯状、♀は糸状。

広葉樹を中心とする樹林と林縁、果樹園、公園などで見られる。

普通種だが個体数はそれほど多くなく、ハミスジエダシャクほど普通ではない。

夜行性で、灯火に飛来することも多い。

終齢幼虫の体長は約43mm。

参考:茨城の昆虫生態図鑑

Digital Moths of Japan

みんなで作る日本産蛾類図鑑V2

かたつむりの自然観撮記

北茨城周辺の生き物

渓舟の昆虫図鑑

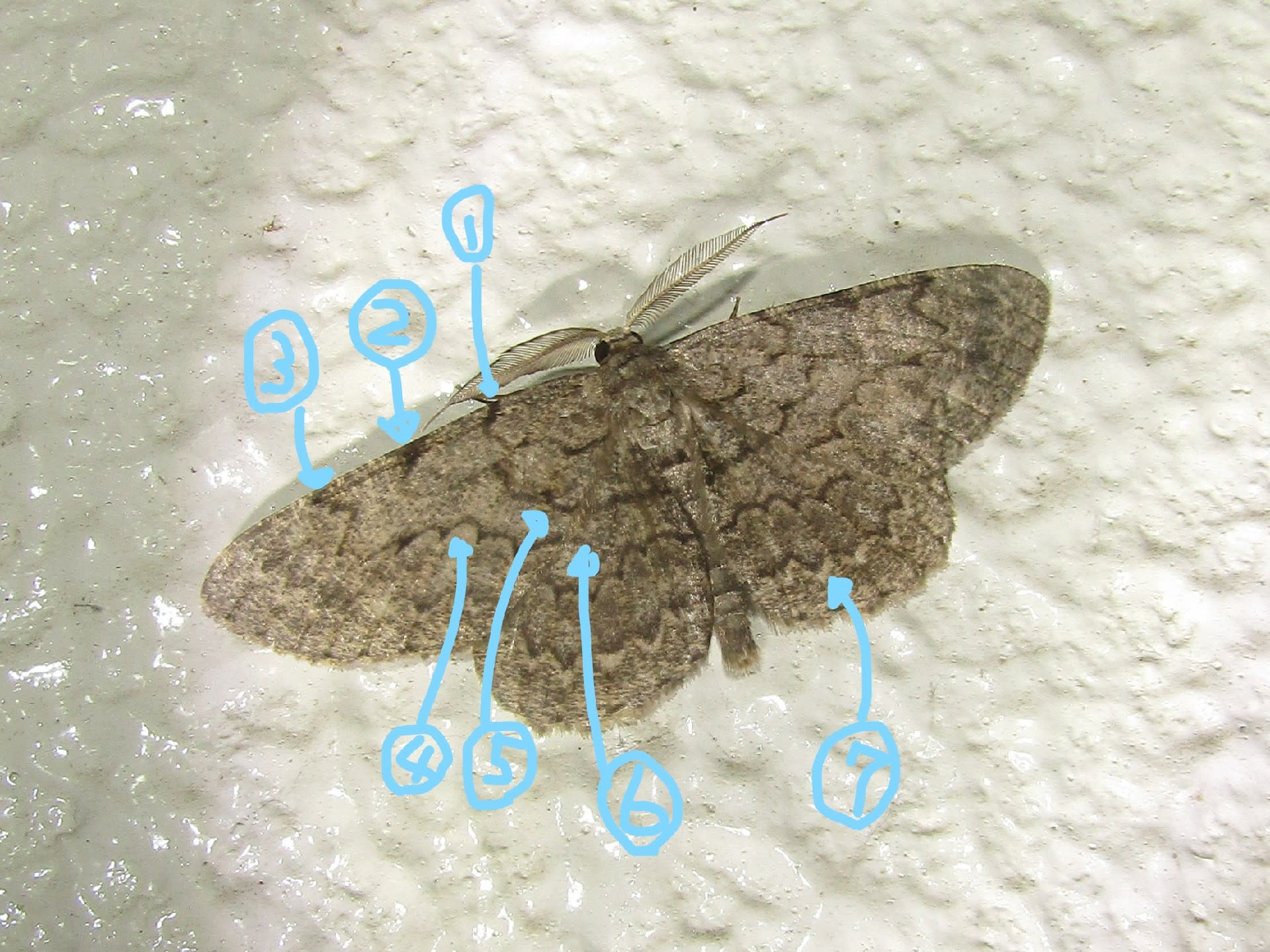

外横線の突出が大き過ぎる気もしますが、他に適切な種が見当たりません。

①内横線

②中横線

③外横線:屈曲度が高く、破線にならない

④外横線の外側は淡褐色、その外側が濃褐色

⑤前翅中横線と外横線は、後縁付近でも平行に近い

⑥後翅横脈紋:一様に黒い

⑦亜外縁線:白い縁取りがある

分類:チョウ目シャクガ科エダシャク亜科

翅を広げた長さ:♂42~54mm、44~66mm

分布:北海道、本州、四国、九州

平地~山地

成虫の見られる時期:5~7月、9月(年2化)

幼虫で冬越し(齢数不明)

エサ:成虫・・・花の蜜

幼虫・・・コナラ、クリ、ハルニレ、ズミ、ミヤマニガイチゴ、ウメ、ヤマハンノキ、マメ科など広食性

その他:淡い茶色地に、暗褐色の内・中・外横線が波打つ。

ウスバミスジエダシャクに似る。

外横線の屈曲度が高く、破線にならない。

(ウスバミスジエダシャクでは屈曲度が低く破線状。)

前翅外横線と中横線は、後縁付近でも平行に近い。

(ウスバミスジエダシャクでは接近する。)

後翅の横脈紋は一様に黒い。

(ウスバミスジエダシャクでは白抜き。)

前翅翅頂裏面に、ほぼ四角い黄白色紋がある。

亜外縁線は白い縁取りがある。

外横線の外側は淡褐色で、さらに外は濃褐色。

夏から秋にかけてのものは小型で斑紋の色調が黒い。

(高緯度や高標高の地域で夏のものは、2化地域の春から夏の初めのもの位、大きい。)

一般に高緯度・高標高の個体は白身が強く、暖地の個体は黒味が強い。

♂前翅基部には刻孔がある。

一般に♀は♂より大型。

触角は♂が櫛歯状、♀は糸状。

広葉樹を中心とする樹林と林縁、果樹園、公園などで見られる。

普通種だが個体数はそれほど多くなく、ハミスジエダシャクほど普通ではない。

夜行性で、灯火に飛来することも多い。

終齢幼虫の体長は約43mm。

参考:茨城の昆虫生態図鑑

Digital Moths of Japan

みんなで作る日本産蛾類図鑑V2

かたつむりの自然観撮記

北茨城周辺の生き物

渓舟の昆虫図鑑

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます