気が付けば本ブログ開始1周年となってしまった。相変わらず怪しげな素人情報の投稿で気が引けるが、その分は割引いて読んで貰うとして、新たな知見があればこれからも時々投稿したい。

さて、新たな投稿は今月の長期?遠征後の16年3月にのんびりする筈だったが、仲間から新たにキャブO/Hの写真が届いてしまい、放置も出来ずそれを中心に紹介する。

仲間のキャブレタ整備情報

離島の仲間が"超多用"しているAS650スーパーマグナムの始動性が悪くなったので、1年10ヶ月振にキャブのオーバーホールをしたという。

毎週2時間ほどは使用するので、この間の累計運転時間は200時間になるかもしれない。途中で水没事故があり本体のオーバーホールはしたが(Blog第21回参照)キャブはいじってないという。

それ程の長期間に亘ってキャブにトラブルが無かったというのは、いつもこれで苦しめられている私にとっては驚異的だ。

彼の使用法は、事前にエンジン始動などはせず、そのまま海へ入っていきなり始動させるというのが常だった。ところが、その安易な始動ができなくなった。

そこで陸上で試すと普通に掛かる。そのまま持って入水すれば問題なく、操縦して移動先の海面での再始動も全く問題なかった。

これが2日程続いたので、キャブ膜劣化が原因ではないか等と話をしたのだが、現実にばらしてみたところ、以下の写真の様に、やはりキャブ膜に問題ありという印象だった:

全体に上部はきれいだ。

上部燃料だまりは拡大して良く見るとニードルバルブ付近に僅かな塩が附着している程度だ。

上部燃料だまりは拡大して良く見るとニードルバルブ付近に僅かな塩が附着している程度だ。

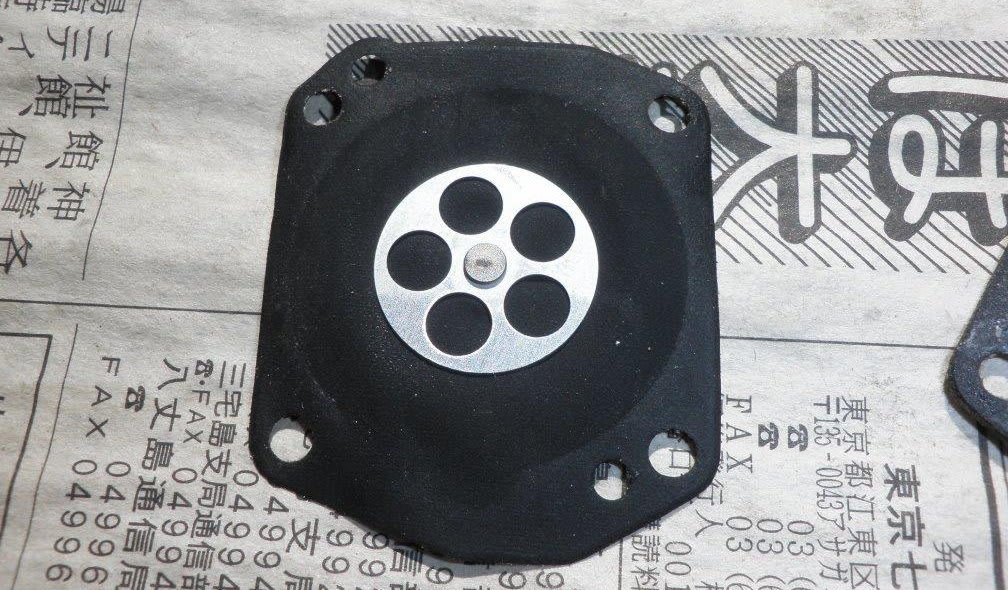

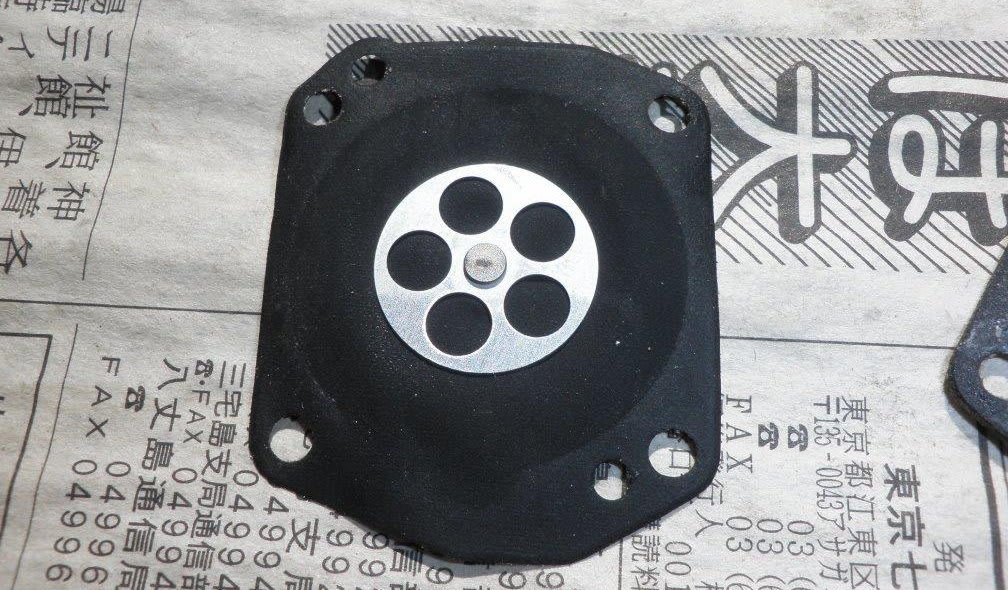

流量調整膜もきれいで、変形していない印象だった。

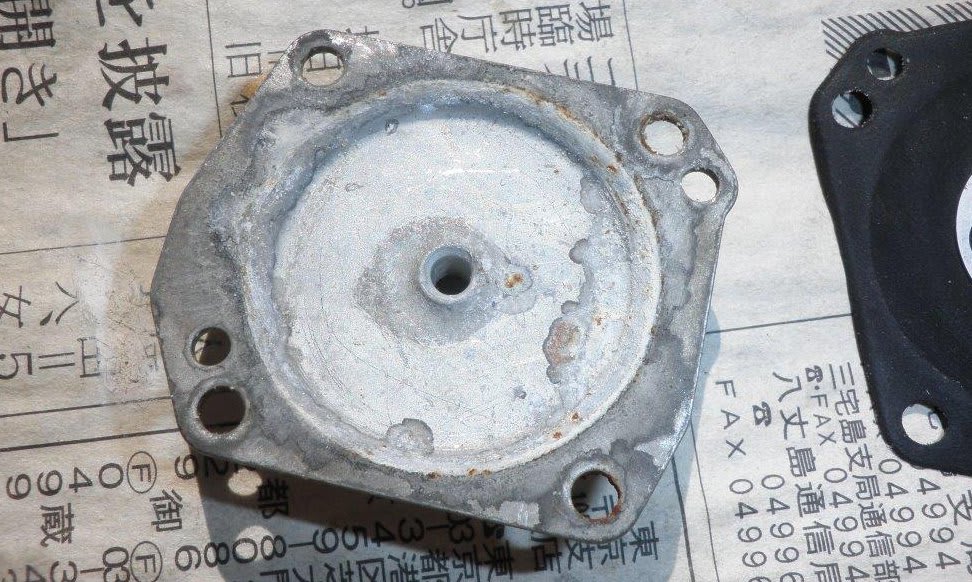

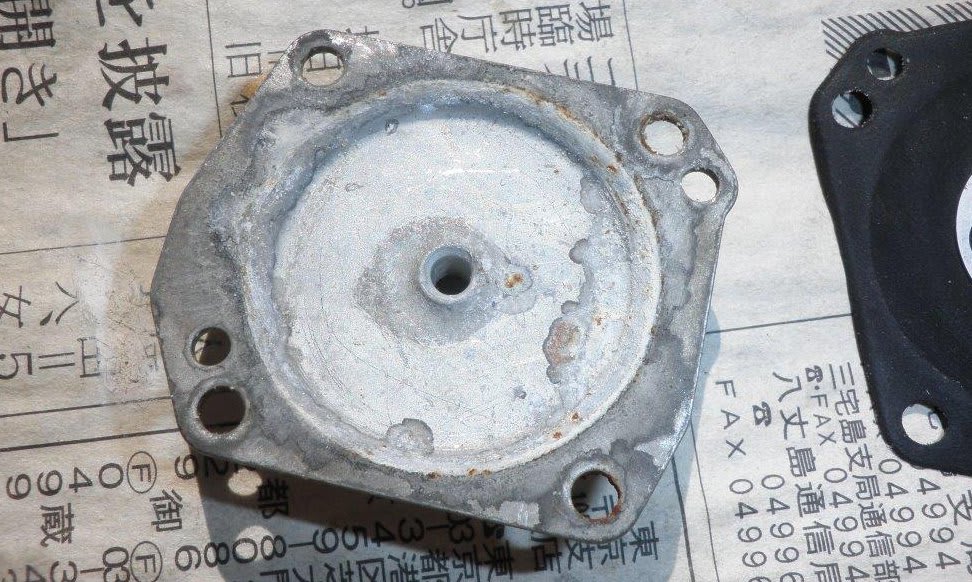

ところが、流量調整膜を裏返すと、裏側=カバー側に塩が析出している。

カバーにも塩が析出して錆も浮いており、エアタンクから接続チューブを通して海水が出入りしたことが判る。

カバーにも塩が析出して錆も浮いており、エアタンクから接続チューブを通して海水が出入りしたことが判る。

下部燃料ポンプ部でも、カバーに塩が少し析出していた。ポンプ膜自体は劣化した印象は無かったらしい。

下部燃料ポンプ部でも、カバーに塩が少し析出していた。ポンプ膜自体は劣化した印象は無かったらしい。

この写真を拡大したのがこれで、

赤枠で「独立区画」と示した部分は、単にポンプ膜が燃料通路に蓋をしたかたちになっているだけで、カバーとの隙間は他と繋がらない閉鎖・独立した区画となっている。そこに塩が析出していたということは、ガスケットの密閉性が失われていたということだ。外部から浸み込んだ可能性はあるが、多分隣の区画から浸み込んだのだろう。気になるところではある。

赤枠で「独立区画」と示した部分は、単にポンプ膜が燃料通路に蓋をしたかたちになっているだけで、カバーとの隙間は他と繋がらない閉鎖・独立した区画となっている。そこに塩が析出していたということは、ガスケットの密閉性が失われていたということだ。外部から浸み込んだ可能性はあるが、多分隣の区画から浸み込んだのだろう。気になるところではある。

ポンプ膜は手持品に交換した。

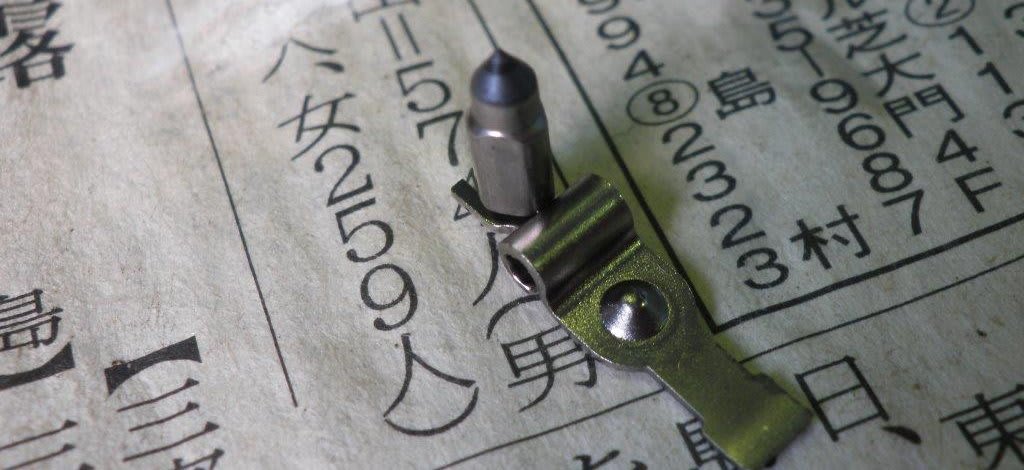

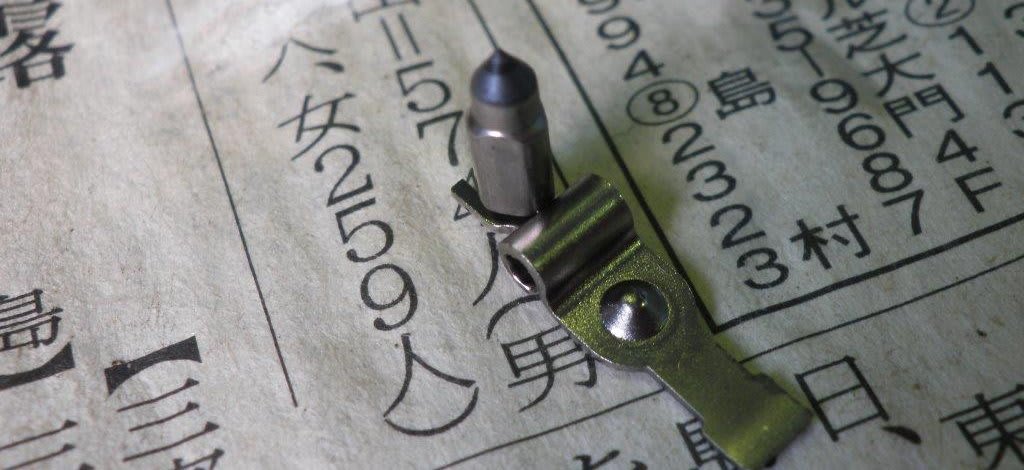

ニードルバルブの座面への当り部は写真では摩耗して段が付いているように見えるが、触感としては凸凹が無く、また交換部品の手持ちも無かったためこのバルブを再使用した。

ニードルバルブの座面への当り部は写真では摩耗して段が付いているように見えるが、触感としては凸凹が無く、また交換部品の手持ちも無かったためこのバルブを再使用した。

外野の私としては、交換したほうが安心だと思う。

本人も、バルブなどが含まれるフルリペアキット、K22-HDAを発注したという。

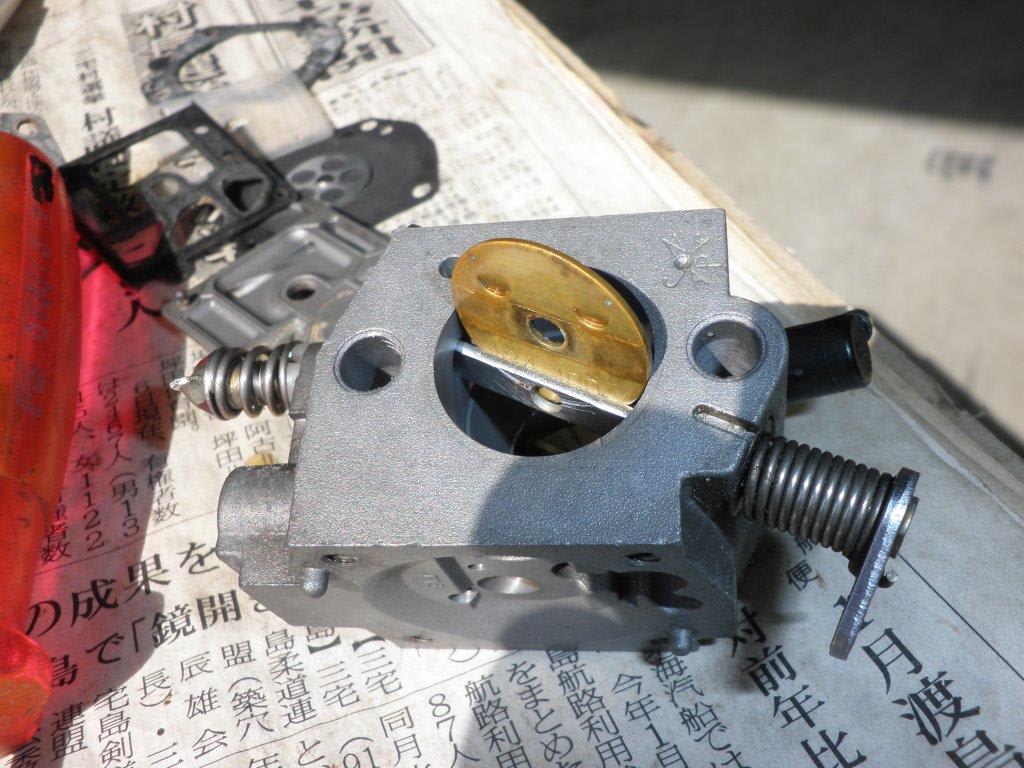

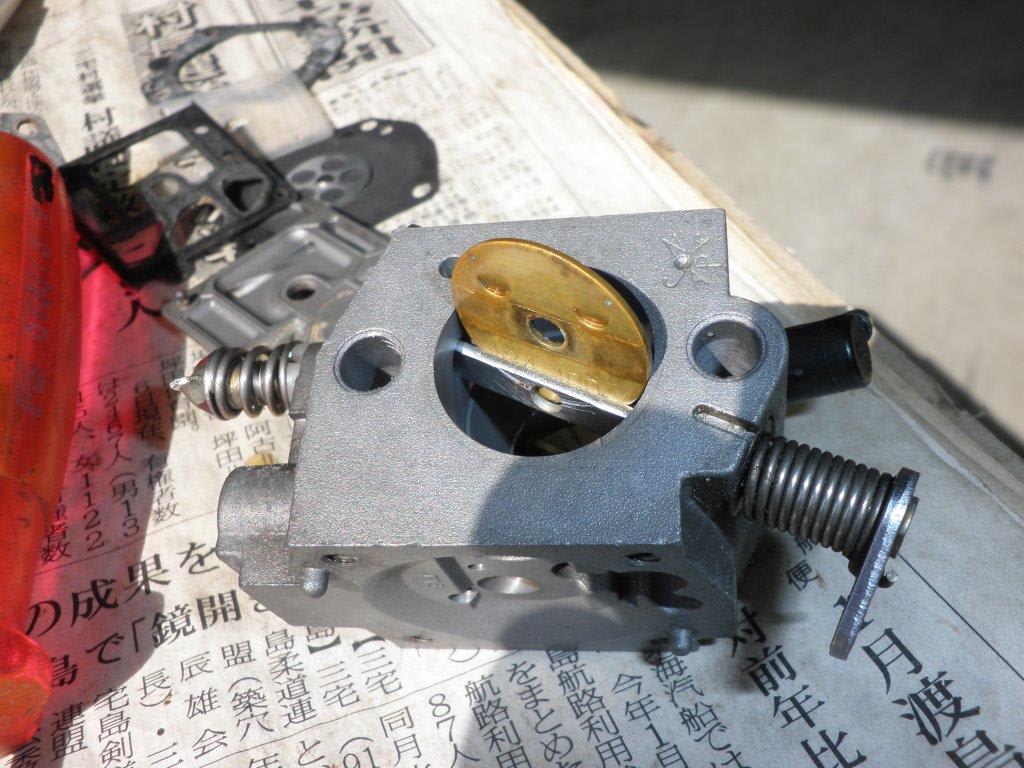

バタフライバルブは2枚とも外して清掃

バタフライバルブは2枚とも外して清掃

流量調整膜を、手持のものと比較した写真。

流量調整膜を、手持のものと比較した写真。

この手持品の履歴ははっきりせず、1年8か月前に交換した古い物かもしれない。どちらも輪状の凸凹が浅く、艶も無いので疑問を感じたが、 Walbro 純正品だとのこと。両方とも硬化した感じは無かったが、手持品の方が見た目が良かったので、そちらに交換した。

その他フィルタ網などに問題無く、結局交換したのは膜2枚とガスケット2枚だけだ。

その後の始動性は以前通り問題なくなった。

この仲間は毎週末2日間使用し、水洗し、燃料を捨て、マフラ内を洗浄、しかも週央に1度エンジンを掛けるという、こまめな使用法なので、燃料への塩分混入は少なく、常に新しい燃料でキャブ内部が洗われる。そんなことで調整膜も長持ちしていたのだろうか。

とは言へ燃料ポンプ部にも少し塩の析出が有ったこともあり、やはり最低でも年に1度はある程度の分解掃除をした方が良さそうだ。

なお、本機用の Walbro純正 D22-HDAリペアキットはネット上ではオークションも含めて各業者で値段はまちまちの様だ。

マフラからの漏洩

前々回(Blog 第30回)でマフラ内の残滓状況を確認したが、その再組立後の浸水試験をした。

排気ホースから簡易ポンプで加圧したのだが、次の写真の如く、マフラ固定ネジの所から派手に泡が出てきた。銅のワッシャが嵌められて気密になっている筈が、分解したことで密着しなくなったのだろう。

右舷側の写真、くしゃくしゃに見える青い部分は後尾の水流噴出孔で、波紋で画像が乱れているだけ

両舷のネジとワッシャに液体ガスケットを塗りつけたところ泡は出なくなった。

これまで経験したことのない、意外な部分からの漏れに驚いた。分解整備をした場合は確認が重要だ。

さて、こんな問題が発生して驚いたが、やはりマフラに関して次のような情報がある:

ホース排気式に改造で意外な手間?

何年も前に私がこの改造法に気付いたのは、ネットページからだったと思う。スペインからTonnaro氏 という名前で2008年に投稿されたネタ記事は現在もイタリアの PescaSubApnea フォーラムに表示されており、

http://pescasubapnea.forumfree.it/?t=32536949 で見られる。

次の写真の如く、マフラに直接孔を開けてホースで排気をするという思い切ったものだ。検索で普通に見られたので、知っている方々も多いと思う。

しかしその孔はマフラの上部にあるので、廃液は当然ながら内部に溜まってしまう筈で、こんなものはとても真似できないと思っていた。それに対し、同じ頃に現地の他の諸氏は排出口にホースを直接取り付ける方式で、ホースの先端には海水の逆流を防ぐためゴムで簡単な逆止弁を作り取付けたり、あれこれやっていた。

これまでも何度も紹介してきたが、私もホース排気式に改造し、非常に快適に使用している。従って今更情報検索でもないが、今回たまたま上記ページを久々に開いたところ、妙な写真があったため、じっくり読んでみた。

すると、同氏は当時このホースをスノーケル沿いに直立させて空中へ排気したり、途中から後ろへ倒して水中へ排気したりと、非常に真剣にあれこれ実験していたことが分った。

実は排気弁はそのまま残してあるので、マフラ内に溜まる廃液は、エンジンを回したまま時々ホースを塞ぐことで排気弁から排出したのだという。

しかしこれでは、そもそもの出発点である、「排気弁からの浸水を防ぐ」という目的は達せられない。

そんなことから、現地イタリアでは排気口にホースを直接取り付ける改造が当たり前になったものと思われる。

さて、その排気方式はどうでも良かった(失礼)のだが、興味を惹かれたのはマフラ内部の写真だ。

これは残滓の付着状況が分かる写真で、私の場合も(第30回の写真)これと同じような残滓状態となっていた。そこで私のAS650の残滓はごく普通・正常らしいと安心した。

どろりとした廃液が付着しており、諸兄も経験している通り使用後何日たっても廃液が少しずつ出てくるのが予想できる図だ。

もっと興味深かったのは、燃焼室(シリンダ)の排気ポートからマフラに直に通じる角孔が半分くらいも鋳造不良でバリで塞がれていたという信じ難いもの。ホース排気式に改造しようと分解しただけのTonnaro氏も非常に心配したようだ。

Comer社に製造が移ってからアルミ鋳造やプラスチック成型の品質が悪いと前に記したが、それ以前のこのAS600を製造したARCOS社時代からそもそも品質は悪かったらしい。その同じダイキャスト金型(或いは砂型?)やら樹脂成型の金型をそのまま引継いだと思われるから、Comer社の品質は悪くなりこそすれ、良くなることは無かったのだろう。

今後は同社が新製品を開発して、こうした金型類を更新すれば余程改善する筈だと、勝手に想像している。

次の写真ではその角孔は半分どころではなく大半が塞がっているように見えるが、はっきりしない。

そのまま捨て置く訳にもいかず、Tonnaro氏は仕方なくバリを取り除いている。欠片が内部に落ち込まぬようにわざわざシリンダを取外してからノミ代わりのドライバで作業したようだ。まったく余計な手間が掛かって往生したことだろう。

バリを取り除いた排気ポートをマフラ側から見たところ。縁のギザギザで何となく作業の痕が判る。

更に驚いたのは、吸込防止の防護網を留めているネジ穴が内部まで貫通してしまっており、ここから浸水の危険もあるというお粗末さだ。

写真の如く、スプレーのノズルが通ってしまう。それにしても あんまりな!加工・組立で、再びイタリア品質に疑いが深まる。

この穴には封止材を充填した上で再組立てした写真が掲載されている。

こんな状態を見ると、国内製品とは懸離れた品質であると更に思い知らされる。分解時には同じような部分は、我々もよくよく点検して対策しておかねばならないと思い知らされる。

幸い手持のAS650にはこんな馬鹿な、機能に係る不具合は無いようだが、それはたまたま幸運だっただけか??

なお、(外部への)排気口のアルミ部の鋳造?不良によるバリと空乏などについては本Blog第16回で Comer社の品質?として記載した。

米国排気規制(Blog第30回)に関連して、

今頃気が付いたかと言われそうだが、国交省のHPでH17年8月の「2輪車の排出ガス基準を強化しました」というページには、(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/09/090829_.html)

H18年から、~50cc原付バイクでもそれまでよりぐっと厳しい基準が適用との記述がある。それが原因で原付新車には2ストエンジンは淘汰されてしまったらしい。

では本機のような小型の舶用エンジンはどうかというと、そもそも基準が無いらしい。

それでも、将来的には何らかの規制が課される可能性はあるといい、(社)日本舟艇工業会では自主規制を始めているという。

そうなると、将来日本も前記米国と同様な、2サイクルをやめて、4サイクルエンジンにせざるを得ないという事態になるかもしれない。50ccの船外機も既に4サイクルが中心になっているが、米国輸出を考慮すれば当然の帰結だろう。

ま、それよりは軽量かつ高性能の、「電池式アクアスクータ」の時代が早く来れば大変有難いのだがどうなるか。

以上

Blog 第32回 キャブレタO/H マフラなど雑情報 終り =小坂夏樹=

さて、新たな投稿は今月の長期?遠征後の16年3月にのんびりする筈だったが、仲間から新たにキャブO/Hの写真が届いてしまい、放置も出来ずそれを中心に紹介する。

仲間のキャブレタ整備情報

離島の仲間が"超多用"しているAS650スーパーマグナムの始動性が悪くなったので、1年10ヶ月振にキャブのオーバーホールをしたという。

毎週2時間ほどは使用するので、この間の累計運転時間は200時間になるかもしれない。途中で水没事故があり本体のオーバーホールはしたが(Blog第21回参照)キャブはいじってないという。

それ程の長期間に亘ってキャブにトラブルが無かったというのは、いつもこれで苦しめられている私にとっては驚異的だ。

彼の使用法は、事前にエンジン始動などはせず、そのまま海へ入っていきなり始動させるというのが常だった。ところが、その安易な始動ができなくなった。

そこで陸上で試すと普通に掛かる。そのまま持って入水すれば問題なく、操縦して移動先の海面での再始動も全く問題なかった。

これが2日程続いたので、キャブ膜劣化が原因ではないか等と話をしたのだが、現実にばらしてみたところ、以下の写真の様に、やはりキャブ膜に問題ありという印象だった:

全体に上部はきれいだ。

上部燃料だまりは拡大して良く見るとニードルバルブ付近に僅かな塩が附着している程度だ。

上部燃料だまりは拡大して良く見るとニードルバルブ付近に僅かな塩が附着している程度だ。

流量調整膜もきれいで、変形していない印象だった。

ところが、流量調整膜を裏返すと、裏側=カバー側に塩が析出している。

カバーにも塩が析出して錆も浮いており、エアタンクから接続チューブを通して海水が出入りしたことが判る。

カバーにも塩が析出して錆も浮いており、エアタンクから接続チューブを通して海水が出入りしたことが判る。 下部燃料ポンプ部でも、カバーに塩が少し析出していた。ポンプ膜自体は劣化した印象は無かったらしい。

下部燃料ポンプ部でも、カバーに塩が少し析出していた。ポンプ膜自体は劣化した印象は無かったらしい。この写真を拡大したのがこれで、

赤枠で「独立区画」と示した部分は、単にポンプ膜が燃料通路に蓋をしたかたちになっているだけで、カバーとの隙間は他と繋がらない閉鎖・独立した区画となっている。そこに塩が析出していたということは、ガスケットの密閉性が失われていたということだ。外部から浸み込んだ可能性はあるが、多分隣の区画から浸み込んだのだろう。気になるところではある。

赤枠で「独立区画」と示した部分は、単にポンプ膜が燃料通路に蓋をしたかたちになっているだけで、カバーとの隙間は他と繋がらない閉鎖・独立した区画となっている。そこに塩が析出していたということは、ガスケットの密閉性が失われていたということだ。外部から浸み込んだ可能性はあるが、多分隣の区画から浸み込んだのだろう。気になるところではある。ポンプ膜は手持品に交換した。

ニードルバルブの座面への当り部は写真では摩耗して段が付いているように見えるが、触感としては凸凹が無く、また交換部品の手持ちも無かったためこのバルブを再使用した。

ニードルバルブの座面への当り部は写真では摩耗して段が付いているように見えるが、触感としては凸凹が無く、また交換部品の手持ちも無かったためこのバルブを再使用した。外野の私としては、交換したほうが安心だと思う。

本人も、バルブなどが含まれるフルリペアキット、K22-HDAを発注したという。

バタフライバルブは2枚とも外して清掃

バタフライバルブは2枚とも外して清掃

流量調整膜を、手持のものと比較した写真。

流量調整膜を、手持のものと比較した写真。この手持品の履歴ははっきりせず、1年8か月前に交換した古い物かもしれない。どちらも輪状の凸凹が浅く、艶も無いので疑問を感じたが、 Walbro 純正品だとのこと。両方とも硬化した感じは無かったが、手持品の方が見た目が良かったので、そちらに交換した。

その他フィルタ網などに問題無く、結局交換したのは膜2枚とガスケット2枚だけだ。

その後の始動性は以前通り問題なくなった。

この仲間は毎週末2日間使用し、水洗し、燃料を捨て、マフラ内を洗浄、しかも週央に1度エンジンを掛けるという、こまめな使用法なので、燃料への塩分混入は少なく、常に新しい燃料でキャブ内部が洗われる。そんなことで調整膜も長持ちしていたのだろうか。

とは言へ燃料ポンプ部にも少し塩の析出が有ったこともあり、やはり最低でも年に1度はある程度の分解掃除をした方が良さそうだ。

なお、本機用の Walbro純正 D22-HDAリペアキットはネット上ではオークションも含めて各業者で値段はまちまちの様だ。

マフラからの漏洩

前々回(Blog 第30回)でマフラ内の残滓状況を確認したが、その再組立後の浸水試験をした。

排気ホースから簡易ポンプで加圧したのだが、次の写真の如く、マフラ固定ネジの所から派手に泡が出てきた。銅のワッシャが嵌められて気密になっている筈が、分解したことで密着しなくなったのだろう。

右舷側の写真、くしゃくしゃに見える青い部分は後尾の水流噴出孔で、波紋で画像が乱れているだけ

両舷のネジとワッシャに液体ガスケットを塗りつけたところ泡は出なくなった。

これまで経験したことのない、意外な部分からの漏れに驚いた。分解整備をした場合は確認が重要だ。

さて、こんな問題が発生して驚いたが、やはりマフラに関して次のような情報がある:

ホース排気式に改造で意外な手間?

何年も前に私がこの改造法に気付いたのは、ネットページからだったと思う。スペインからTonnaro氏 という名前で2008年に投稿されたネタ記事は現在もイタリアの PescaSubApnea フォーラムに表示されており、

http://pescasubapnea.forumfree.it/?t=32536949 で見られる。

次の写真の如く、マフラに直接孔を開けてホースで排気をするという思い切ったものだ。検索で普通に見られたので、知っている方々も多いと思う。

しかしその孔はマフラの上部にあるので、廃液は当然ながら内部に溜まってしまう筈で、こんなものはとても真似できないと思っていた。それに対し、同じ頃に現地の他の諸氏は排出口にホースを直接取り付ける方式で、ホースの先端には海水の逆流を防ぐためゴムで簡単な逆止弁を作り取付けたり、あれこれやっていた。

これまでも何度も紹介してきたが、私もホース排気式に改造し、非常に快適に使用している。従って今更情報検索でもないが、今回たまたま上記ページを久々に開いたところ、妙な写真があったため、じっくり読んでみた。

すると、同氏は当時このホースをスノーケル沿いに直立させて空中へ排気したり、途中から後ろへ倒して水中へ排気したりと、非常に真剣にあれこれ実験していたことが分った。

実は排気弁はそのまま残してあるので、マフラ内に溜まる廃液は、エンジンを回したまま時々ホースを塞ぐことで排気弁から排出したのだという。

しかしこれでは、そもそもの出発点である、「排気弁からの浸水を防ぐ」という目的は達せられない。

そんなことから、現地イタリアでは排気口にホースを直接取り付ける改造が当たり前になったものと思われる。

さて、その排気方式はどうでも良かった(失礼)のだが、興味を惹かれたのはマフラ内部の写真だ。

これは残滓の付着状況が分かる写真で、私の場合も(第30回の写真)これと同じような残滓状態となっていた。そこで私のAS650の残滓はごく普通・正常らしいと安心した。

どろりとした廃液が付着しており、諸兄も経験している通り使用後何日たっても廃液が少しずつ出てくるのが予想できる図だ。

もっと興味深かったのは、燃焼室(シリンダ)の排気ポートからマフラに直に通じる角孔が半分くらいも鋳造不良でバリで塞がれていたという信じ難いもの。ホース排気式に改造しようと分解しただけのTonnaro氏も非常に心配したようだ。

Comer社に製造が移ってからアルミ鋳造やプラスチック成型の品質が悪いと前に記したが、それ以前のこのAS600を製造したARCOS社時代からそもそも品質は悪かったらしい。その同じダイキャスト金型(或いは砂型?)やら樹脂成型の金型をそのまま引継いだと思われるから、Comer社の品質は悪くなりこそすれ、良くなることは無かったのだろう。

今後は同社が新製品を開発して、こうした金型類を更新すれば余程改善する筈だと、勝手に想像している。

次の写真ではその角孔は半分どころではなく大半が塞がっているように見えるが、はっきりしない。

そのまま捨て置く訳にもいかず、Tonnaro氏は仕方なくバリを取り除いている。欠片が内部に落ち込まぬようにわざわざシリンダを取外してからノミ代わりのドライバで作業したようだ。まったく余計な手間が掛かって往生したことだろう。

バリを取り除いた排気ポートをマフラ側から見たところ。縁のギザギザで何となく作業の痕が判る。

更に驚いたのは、吸込防止の防護網を留めているネジ穴が内部まで貫通してしまっており、ここから浸水の危険もあるというお粗末さだ。

写真の如く、スプレーのノズルが通ってしまう。それにしても あんまりな!加工・組立で、再びイタリア品質に疑いが深まる。

この穴には封止材を充填した上で再組立てした写真が掲載されている。

こんな状態を見ると、国内製品とは懸離れた品質であると更に思い知らされる。分解時には同じような部分は、我々もよくよく点検して対策しておかねばならないと思い知らされる。

幸い手持のAS650にはこんな馬鹿な、機能に係る不具合は無いようだが、それはたまたま幸運だっただけか??

なお、(外部への)排気口のアルミ部の鋳造?不良によるバリと空乏などについては本Blog第16回で Comer社の品質?として記載した。

米国排気規制(Blog第30回)に関連して、

今頃気が付いたかと言われそうだが、国交省のHPでH17年8月の「2輪車の排出ガス基準を強化しました」というページには、(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/09/090829_.html)

H18年から、~50cc原付バイクでもそれまでよりぐっと厳しい基準が適用との記述がある。それが原因で原付新車には2ストエンジンは淘汰されてしまったらしい。

では本機のような小型の舶用エンジンはどうかというと、そもそも基準が無いらしい。

それでも、将来的には何らかの規制が課される可能性はあるといい、(社)日本舟艇工業会では自主規制を始めているという。

そうなると、将来日本も前記米国と同様な、2サイクルをやめて、4サイクルエンジンにせざるを得ないという事態になるかもしれない。50ccの船外機も既に4サイクルが中心になっているが、米国輸出を考慮すれば当然の帰結だろう。

ま、それよりは軽量かつ高性能の、「電池式アクアスクータ」の時代が早く来れば大変有難いのだがどうなるか。

以上

Blog 第32回 キャブレタO/H マフラなど雑情報 終り =小坂夏樹=