今回の写真は、ピントが甘いものが多いことを予めお断りします。

1号機キャブレタの整備

15年12月に整備したが16年2月の遠征では使えず、4月にまたキャブを整備し直したAS650主機だが、時々は始動させようとするのに、なかなか一発始動という訳にはいかない。その一方、予備機は好調だったのでそちらばかり使い、結局10か月近く実戦使用はしなかった。

そこで秋の適期を前に、改めて点検整備をした。キャブの調整膜(ダイアフラム)などがバラツキで不調なのではないかとの疑いがあったからだ。

始動は手古摺ったがしばらく空中で吹かして停止し、そこから作業を開始した:

先ずは不調原因になりかねない圧縮圧をみたところ、少々低めだが800kPaは越えているから燃焼室のピストンリングなどはOKと判断 本機はピストンスカート部に縦傷がついているのが気にはなるが、直接圧縮に関係するのはピストンリングとシリンダ壁の接触状態だからと、そのまま使っている。交換部品を購入しようと思いながらも、使えている内はつい油断してしまうものだ。

プラグはこの間まともに使っていないわけだから、焼けてはいない。今回空吹かしした過剰燃料で濡れてはいる。BP2HSを使っている。

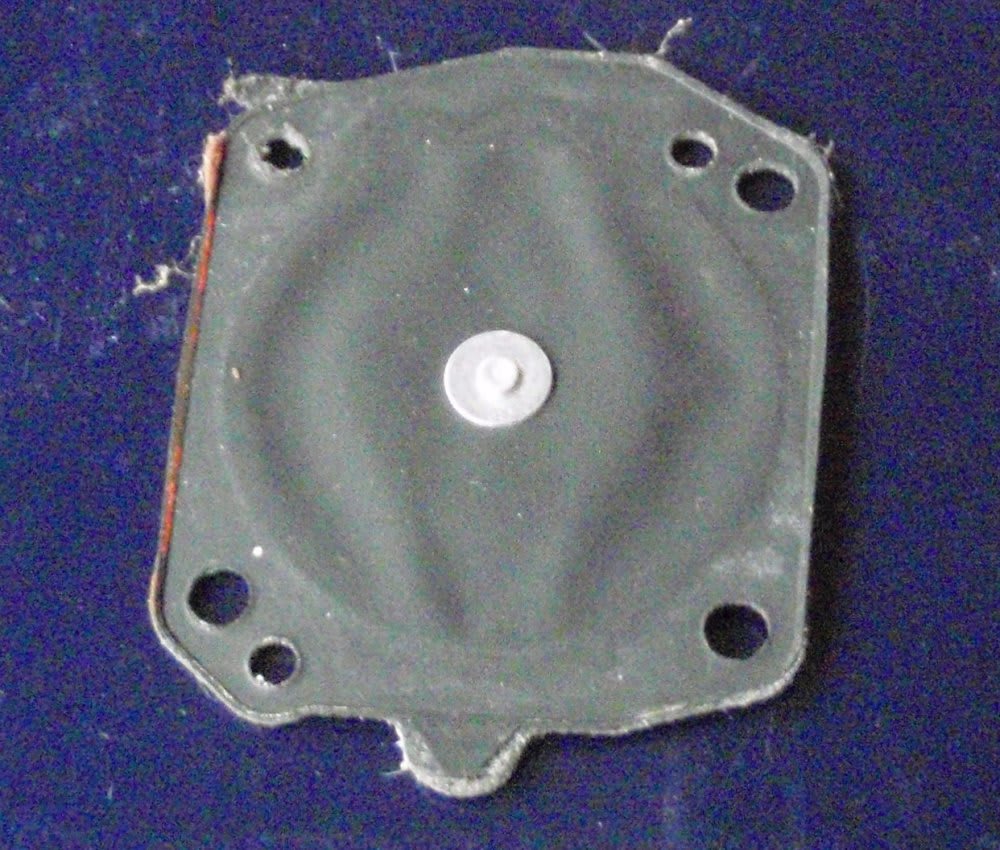

前回交換したキャブの流量調整膜は新品でなく、短時間使った物だった。現状では特に変形したと云う感じではないが・・・・

その内側=燃料溜りも特段ひどくは無い

ばらして各部を点検しても別に異常は無さそうだ。上の写真で矢印を付けた孔=Lネジの先端部の孔からパーツクリーナを吹いてみると、次の写真の赤枠内のアイドルノズル1~3から噴出するが、見辛くて3か所から出ているのかがはっきりしない。

そこで念のため、極細針金をノズルに挿してごしごし擦っておいた。

ポンプ部は全く問題ないので、膜とガスケットはそのまま再利用した。

気になっていた流量調整膜は、柔軟性が怪しく、硬化しているとみて、新替することにした。押したり引いたりした時の戻りが悪い感じだ。また、ガスケットのアルミ接触側には白い錆が付着しているのが気になる。外から水が沁み込んだのか。

左が取外したもので、変形がきれいには戻らない。右の新品=互換部品=に交換した。ガスケットには僅かだがアルミ錆があり、海水が滲み込んで発生したものか。次回海での使用後に早期に点検する積りだ。

燃料チューブはかなり収縮しているので、新品と交換した。

組付け この後エルボにはいつも通り、液体ガスケットを塗布した。

水密検査はいつも通り、簡易ポンプで排気ホースから加圧して空気漏れの無いことを確認した。ホース式は実に便利だ。

組立直後の始動は燃料が各部に行渡ったあとは流石に簡単に出来た。さてそれが実戦でどうなるか?

2号機(予備機)キャブレタの整備

このところ1号機を使わず、昨年11月に分解整備した2号機を使ってきた。この間に排気ホースの穴からの浸水があり、4月にキャブも整備済み品と交換してから30時間程度は運転した。夏期2か月間というものは使わなかったが、やはりこれからのシーズンに向けてキャブの状態は気になる。予防整備として簡単に以下の作業をした:

この2か月間には数回のみ空中で始動させたが、調子は良かった。今回もエンジン始動は問題なく、空ぶかしの後にやはり圧縮比を見たところ、約900kPaで、1号機よりは良好だ。こちらのピストンにも縦傷がついているが、まだ軽傷と云うべきか。

プラグは頻繁に清掃或いは新品に交換して運転してきたが、現在は元々の仕様どおりのBP4HSで、かなり燻っていた。

キャブ上部燃料溜りの流量調整膜は少し歪んでいた。こちら外側=大気圧側

硬化している感じではないが、歪は感じられる。内側=燃料溜り側

念のため調整膜とガスケットは新替した。ガスケットにはシリコーングリスをごく少量塗布した。

燃料ポンプ部を開けたところ、燃料流路に塩の析出がある。これだけあると、燃料に海水が混入したのだろうと想像する。

本体だけでなくポンプ膜、ガスケット、蓋まで、かなりの析出状態だ

ガスケットには蓋の痕=各部を仕切る線=がはっきり残り、ここから海水が滲込んだようには見えないが、断言は出来ない。

水洗いして歯ブラシで擦り、析出塩は簡単に取除けた。

ついでの事に、チョークバルブ軸とアクセル(バタフライバルブ)軸を取り外してシリコーングリスアップをした。これはアクセル軸。バタフライの切欠きが小さい方がアクセル用。

以前にも紹介したが、チョークバルブ軸の先端は、ばねと鋼球とでクリックストップする構造になっている。部品を無くさぬように注意が肝要だ。

浸水予防のため、ポンプ膜とガスケットも交換し、邪魔にならぬ程度に液体ガスケットをごく少量塗布して組付た。

2号機も同様に水密検査をして空気漏れの無いことを確認した。

これまでまあまあ調子の良かった2号機だが、いじったことで却って調子を壊していないことを期待して今後の遠征に備えている。

以上

Blog 第41回 キャブレタ整備 終り =小坂夏樹=