本ブログは当分の間、月例で新規投稿をします。毎月末又は月初だけの更新となります。

今回は最近実施したキャブレタの整備と奄美大島への遠征メモとを紹介します。

Ⅰ.予備機の整備

仲間所有のAS650を無期限に預かっている。

サブとして使わせてもらっているが、半年以上前に一度浸水したことがある。排水処置をしただけでそのまま始動は普通に出来ていたのであまり気にせず、たまに使うだけだった。

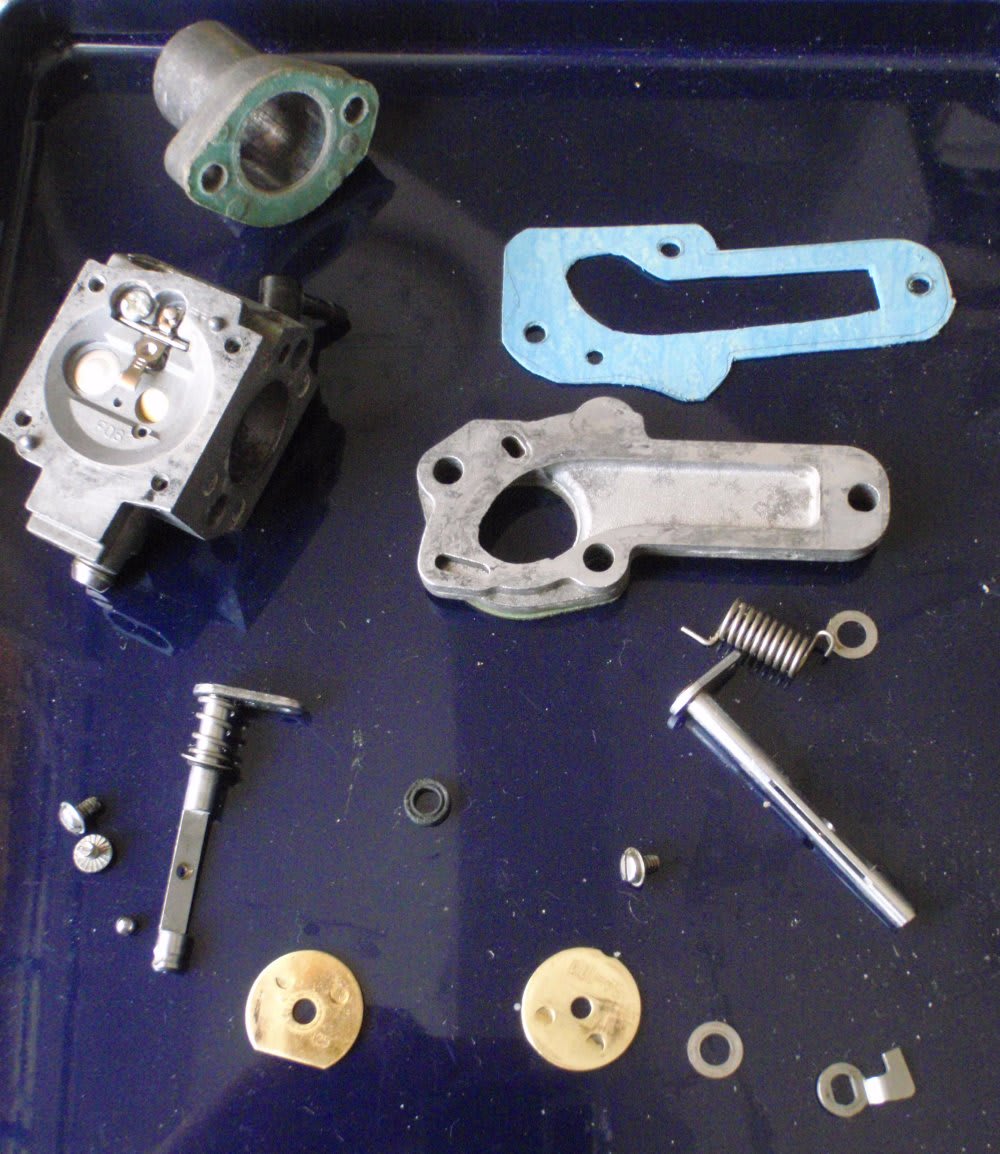

キャブの流量調整膜の交換も1年以上しなかったが、それがこのところ陸上でも少し始動に手間取るようになってきた。そこでこの際、キャブの整備することにした。

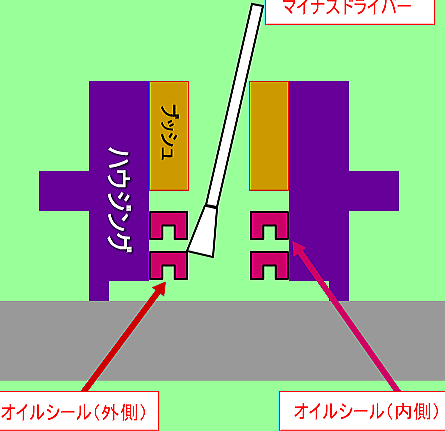

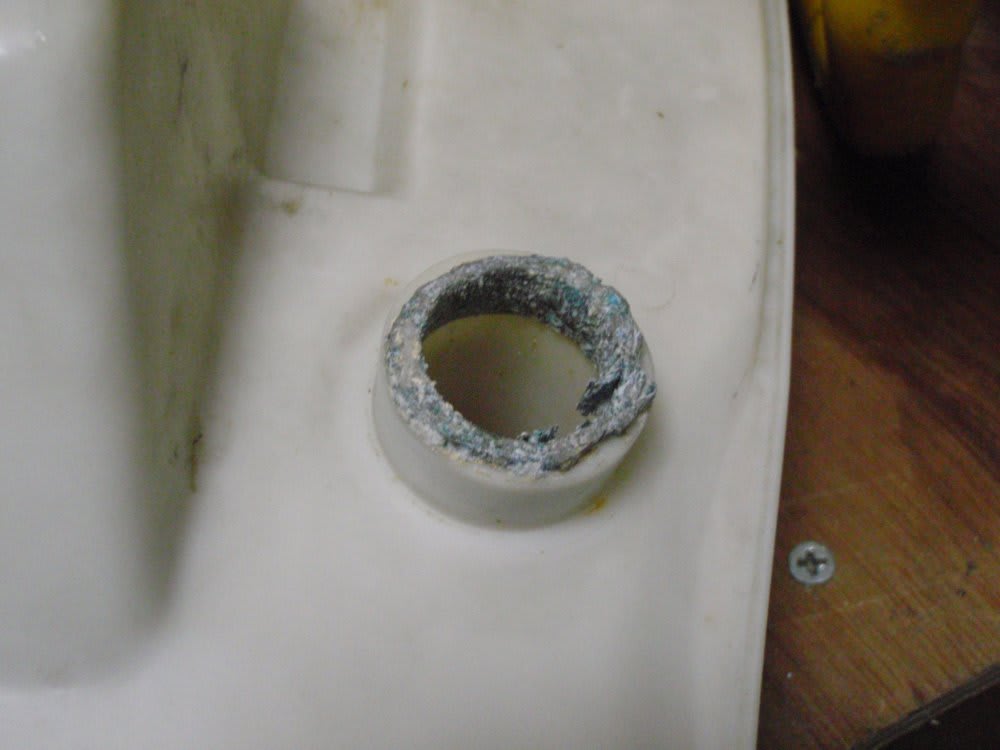

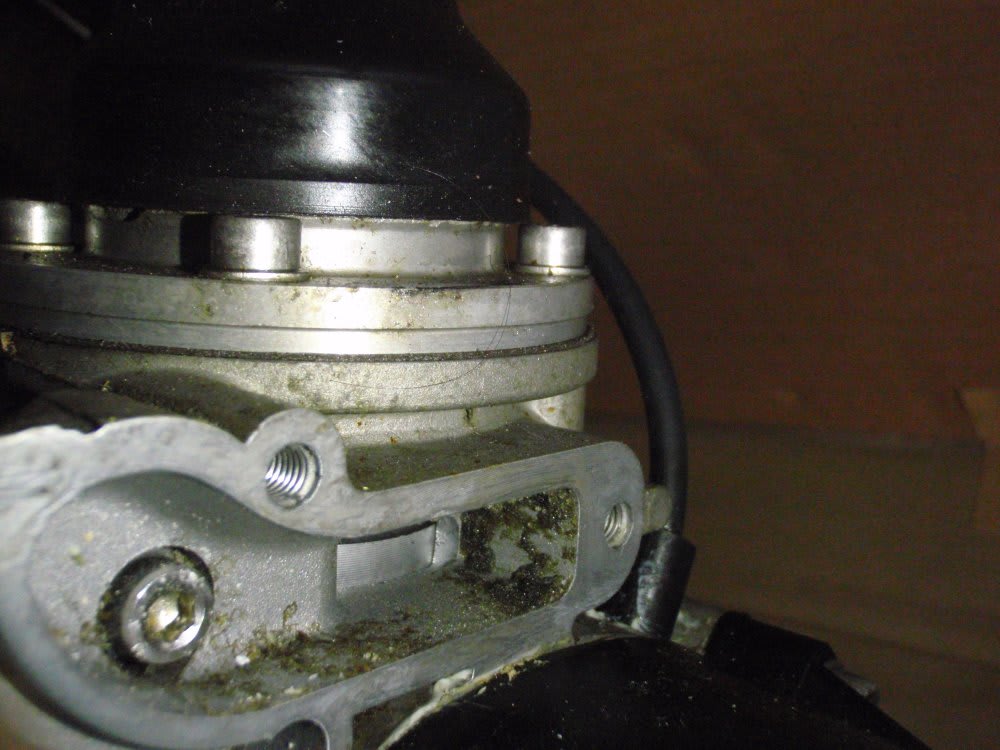

先ず燃料/エアタンクを外すと案の定エルボ接続孔のアルミ口金がぼろぼろに錆びていた。

この口金はエルボの締付に耐える為のものだろうが、例外なく海水で錆びて消滅してしまう。

縁が既に欠落しているので、取外そうとするとぼろぼろと割れてしまう。この部品はアルミをやめて真鍮かステンレスにすべきだ。

再組立時には、口金なしでホースバンドを締め付けていくとプラスチックの接続口は僅かだが縮んで微妙にテーパ状になってしまい、エルボが抜け易くなる。従って、今回このあとの組立時は余り締め付けぬよう、液体ガスケットで封止を補助した。

早期に真鍮で口金を作って取付けるつもりだ。

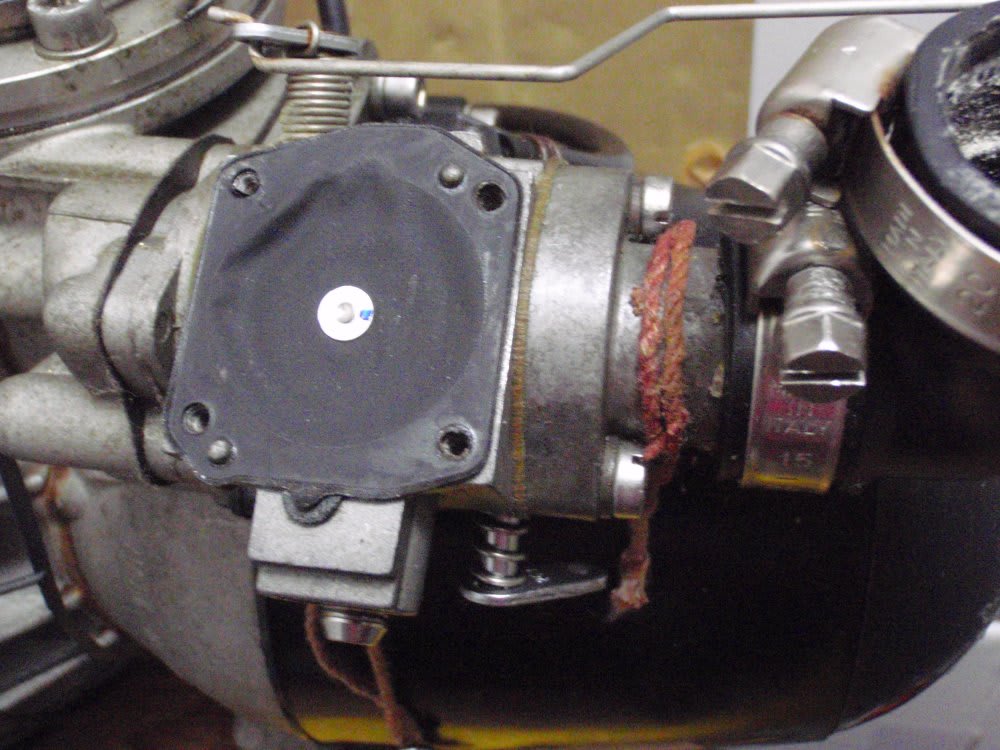

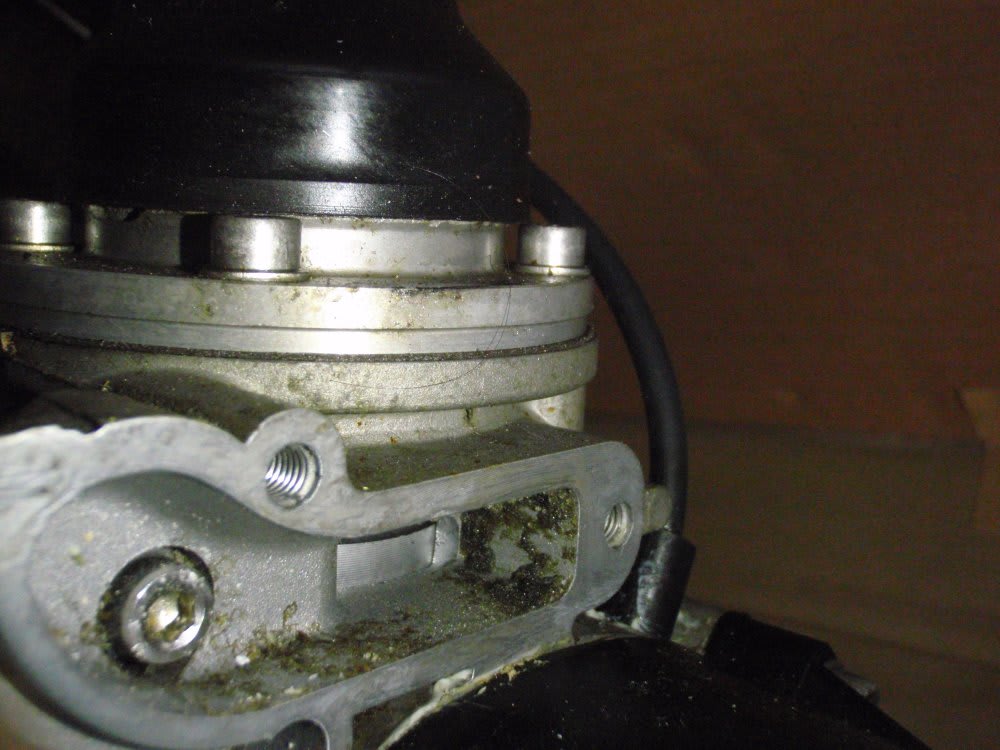

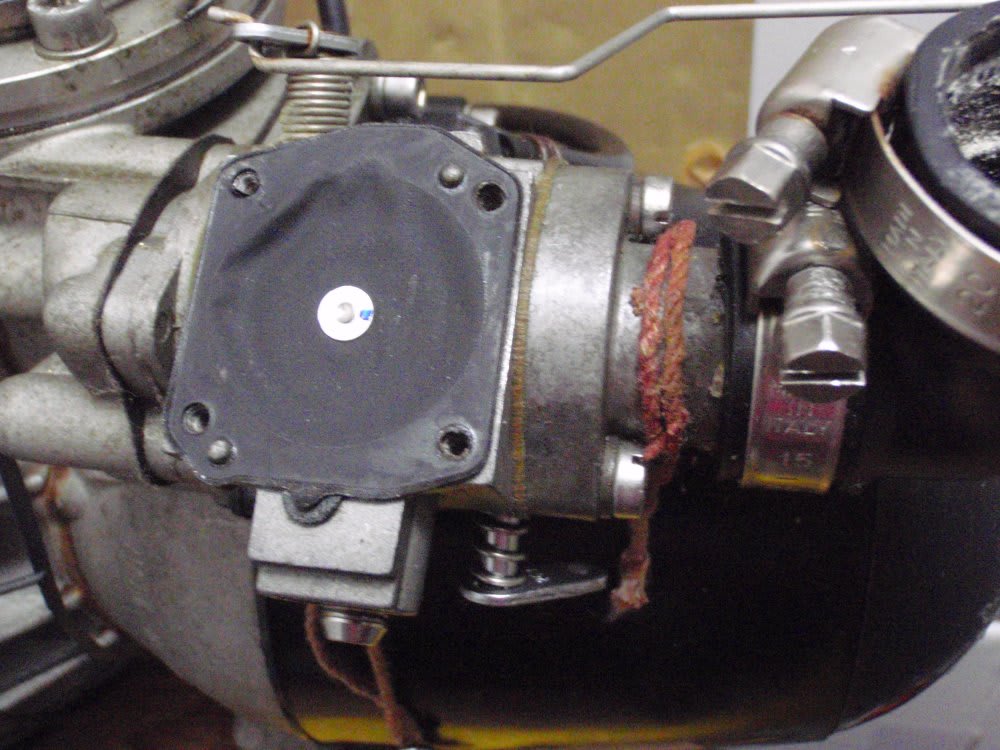

本機はComer社に製造が移ってから間もない頃の製品だが、本体上部のアルミ鋳造の品質はまあ普通程度(右舷側)。

左(舷)側は乱れが大きい。

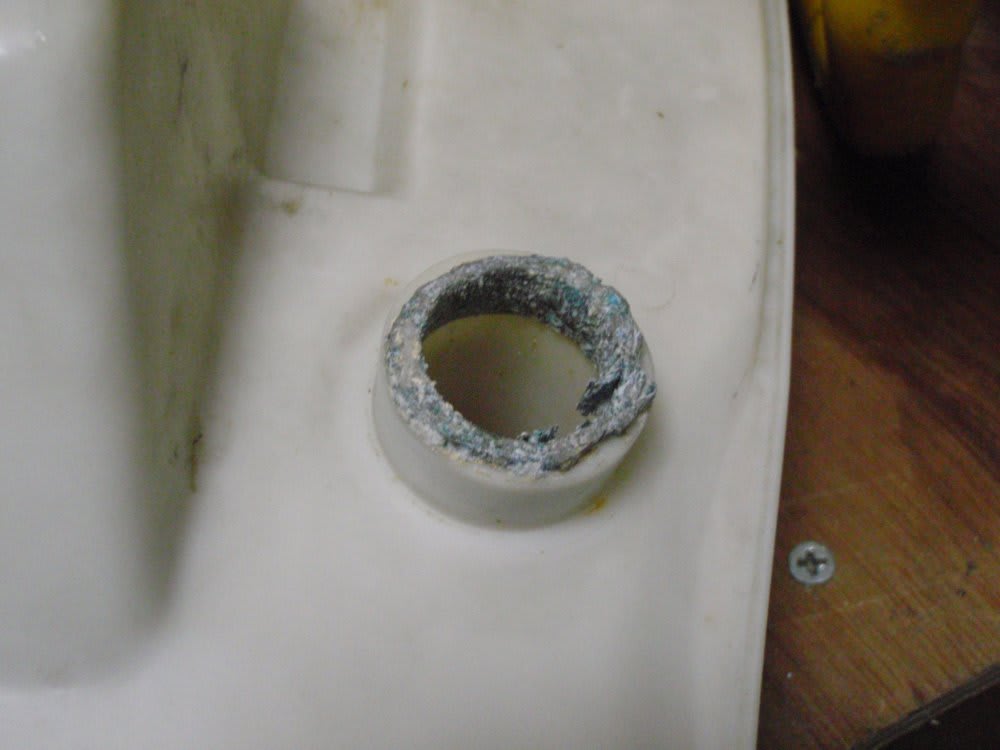

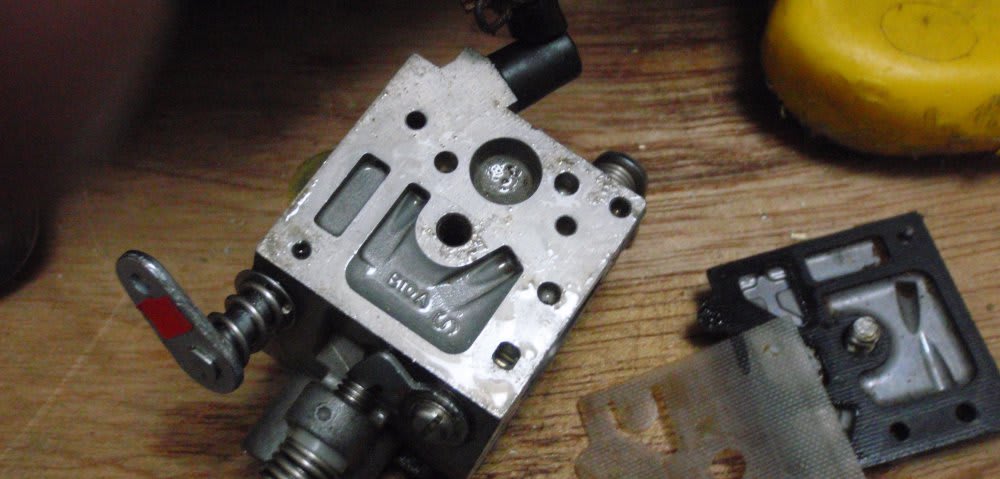

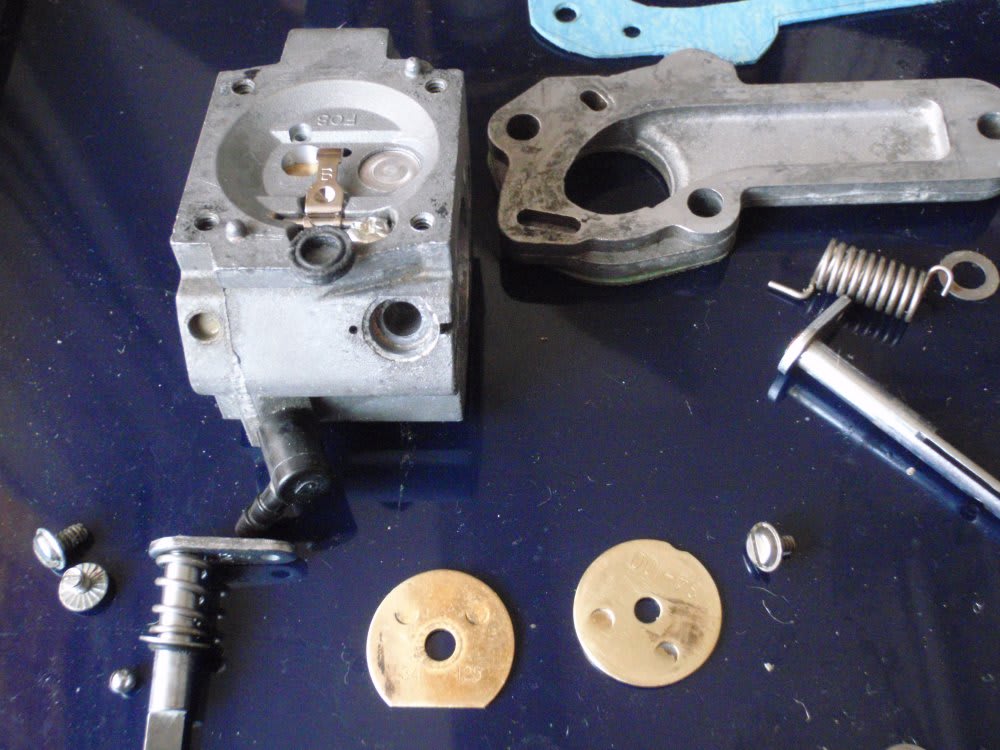

今回はキャブだけをいじるつもりだったが、それどころの話ではなかった:エルボ内部が写真右上に一部だけ見えるように、塩の結晶で覆われていた。(はっきりした写真を撮ったが誤って消去してしまった)

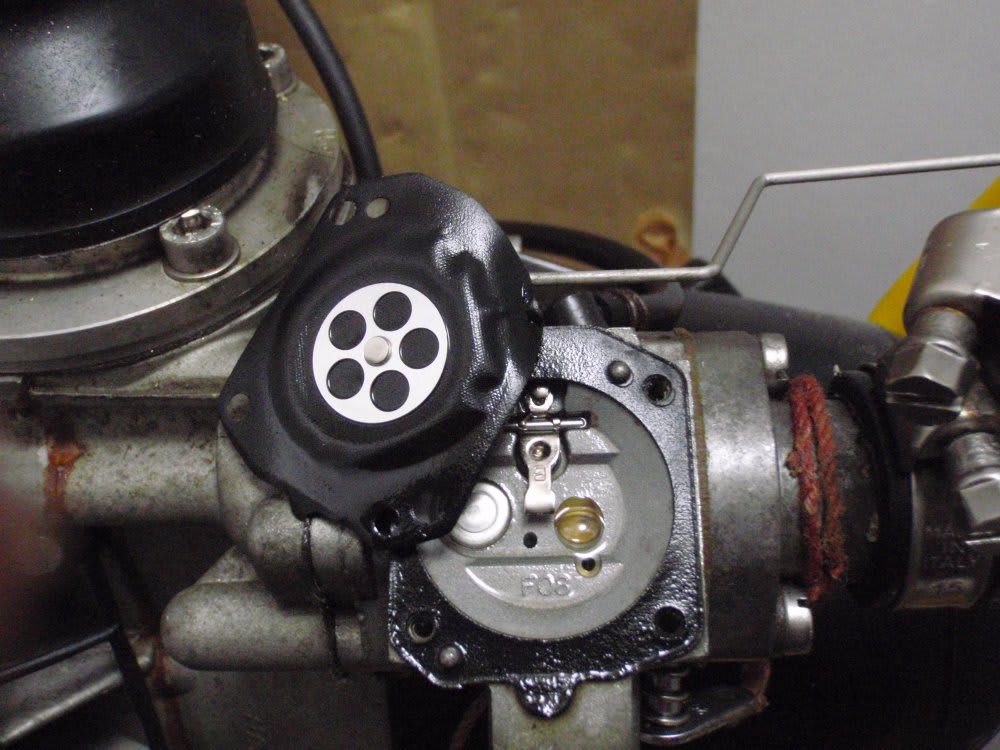

キャブの流量調整膜は全体にたるんでおり、一部が変形していた。

調整膜は当然ながら交換することにしたが・・・・

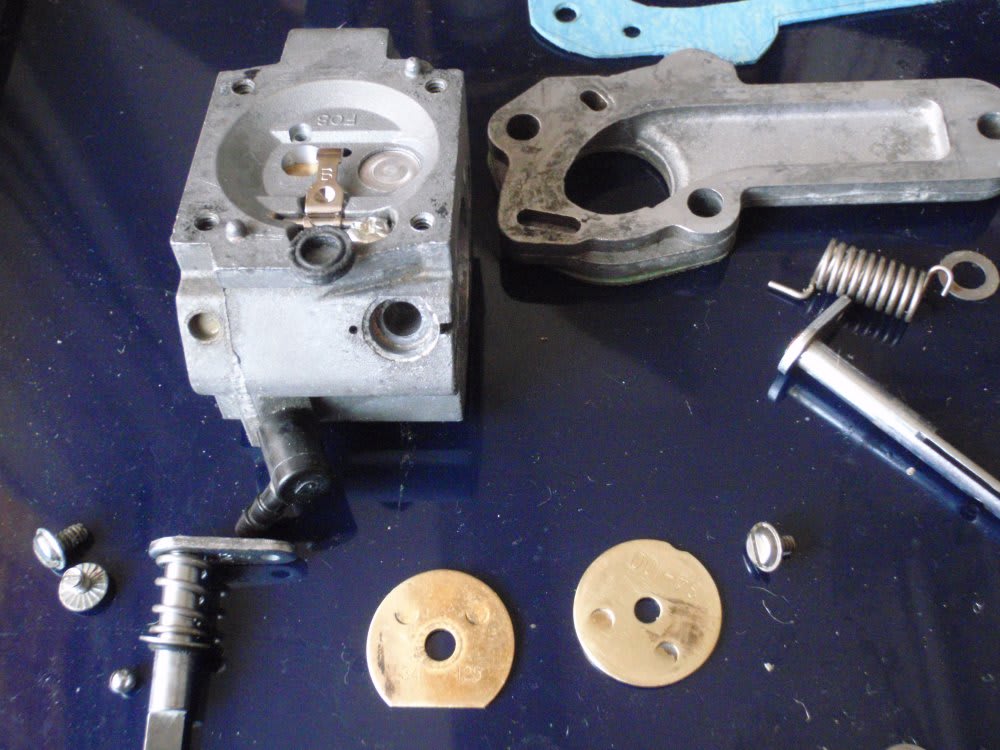

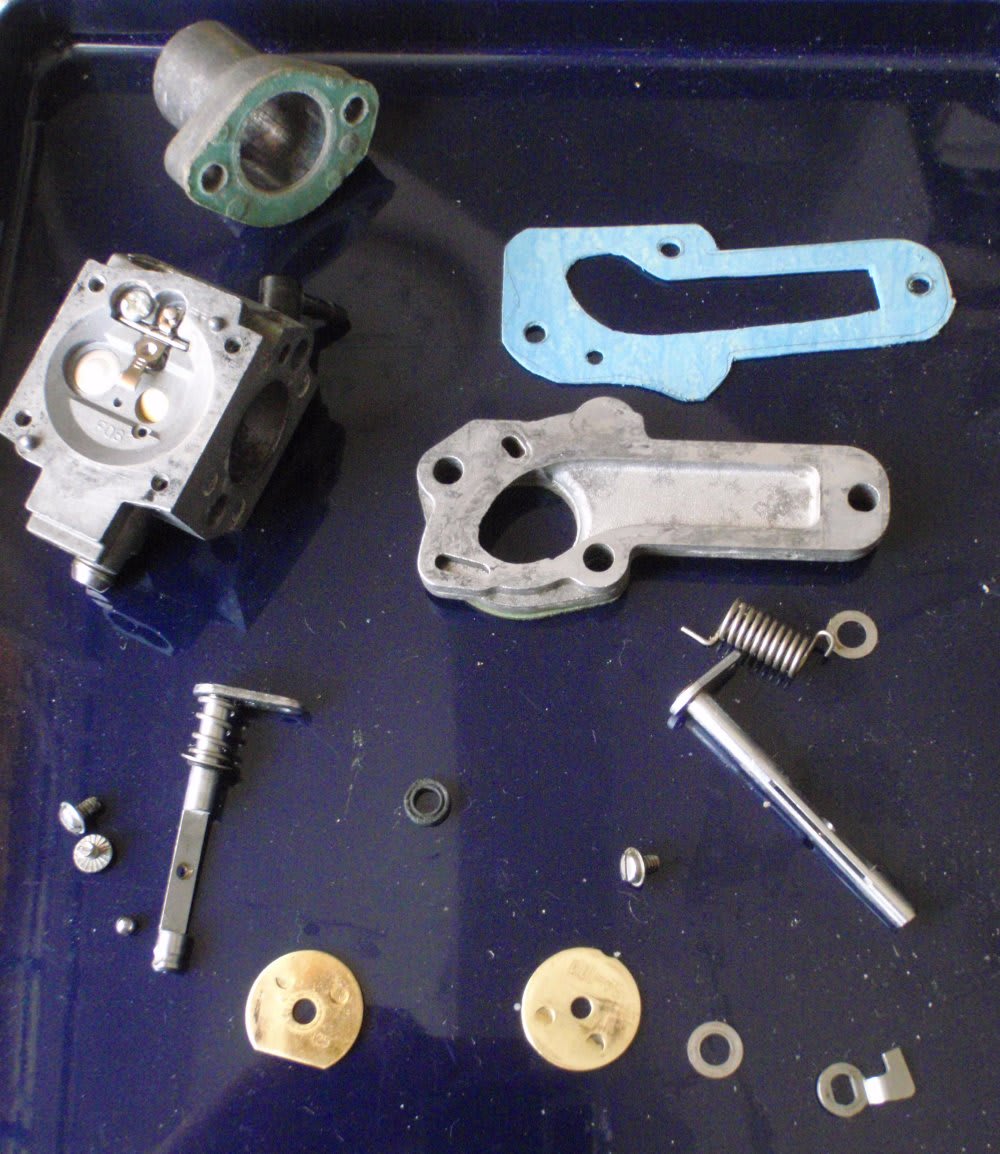

キャブの内部にも予想外の塩と汚染が見えたので、結局全体を取外してみた

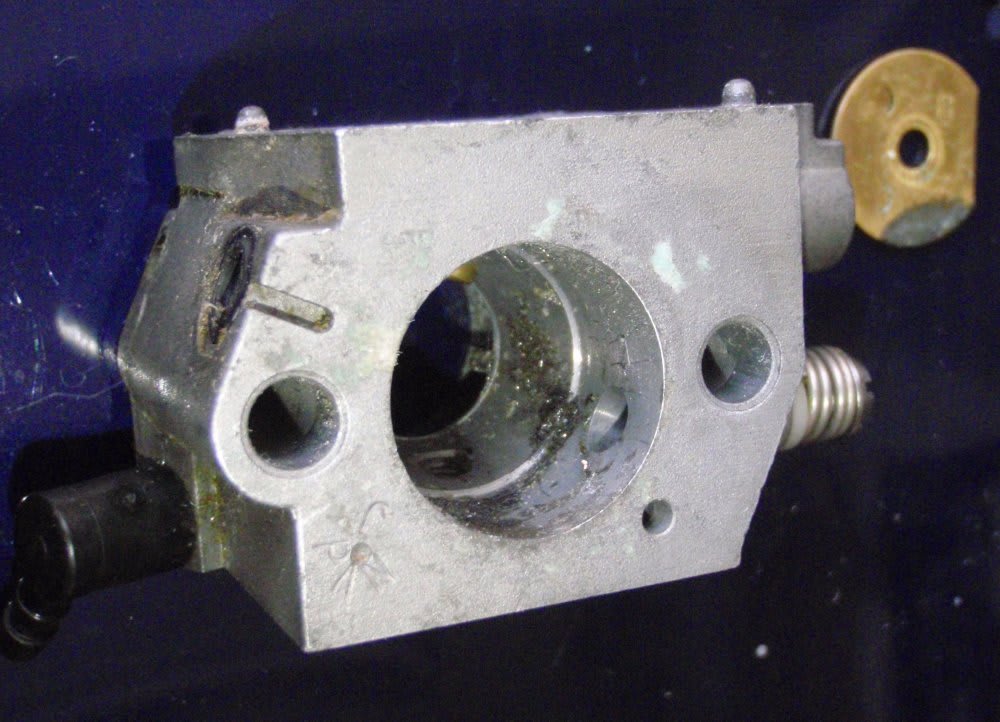

燃料ポンプ側を見ると、丸穴に挿入してあるフィルタにごみが引っ掛っている。燃料の流れを妨げる程のものではないが、当然清掃する。上部燃料溜まりの連結稈を押して針弁・ニードルを開け、パーツクリーナを隙間から吹込むだけでごみは取除ける。

吸気口・インテークポート(マニフォルド)には大きな異物が沢山見えてどきりとした。

振出してみると冒頭の接続部口金の欠片だった。ぼろぼろに錆びたアルミなので、シリンダに吸込まれても致命的な損傷は与えないとは思うが、同じアルミ同志なので余りにも不安だ。

その吸気口を開けたところ、塩の結晶と海水と潤滑油の混合したペーストが付着していた。

浸水したことがあるので、その後の手入れが悪過ぎたと反省

ここまで内部の汚染を見ながら使用形態と合わせて考えると、使用頻度が低いことが一つの問題と思えてきた。

本機の様に、浸水経験があると塩分、海水が残留している可能性が大だ。それなのに始動はするからと油断していると、この様に内部に塩の結晶とペースト状の油・海水混合物が付着する。

その場合でも、どんどん使えば、時として過剰に流れるガソリンのお蔭で汚れは洗われ、吹飛ばされて内部の清浄が保たれる。塩の結晶も洗い流せるかは疑問もあるが、こう考えると、第19回でも触れたように、毎週エンジンを始動させるというのは良い習慣と思えてくる。

なお、浸水後の手入れとしては、第6回の「浸水時の処置」で紹介した如く、PescaSub Apnea のフォーラムでは、その後2週間ほどは毎日10分ほど運転することを推奨している。その理由もこうした汚れ、塩分を排出することを念頭に置いているのであろう。

船外機、ジェットスキーなどの塩の除去剤として ソルトターミネータとかソルトオフなどの商品がある。こうしたものがうまく使えるなら浸水後の手入も容易だと思う。但しエンジン内部に直接入れても問題ないのかは知らない。

単純な本機なので、直接これらを使って内部を洗浄し、その後直ちにオイルを注入するか混合ガソリンで更にフラッシュという手があるかもしれない。専門家に相談の上使うべきだろう。

そんな事なら水で内部を洗ってしまい、同様にオイルで養生?手当?しておけば同じことかもしれない。もしそんなことを試す場合、ぬるま湯を使おうと考えるのが普通だが、塩の溶解度は水温ではあまり変わらない。

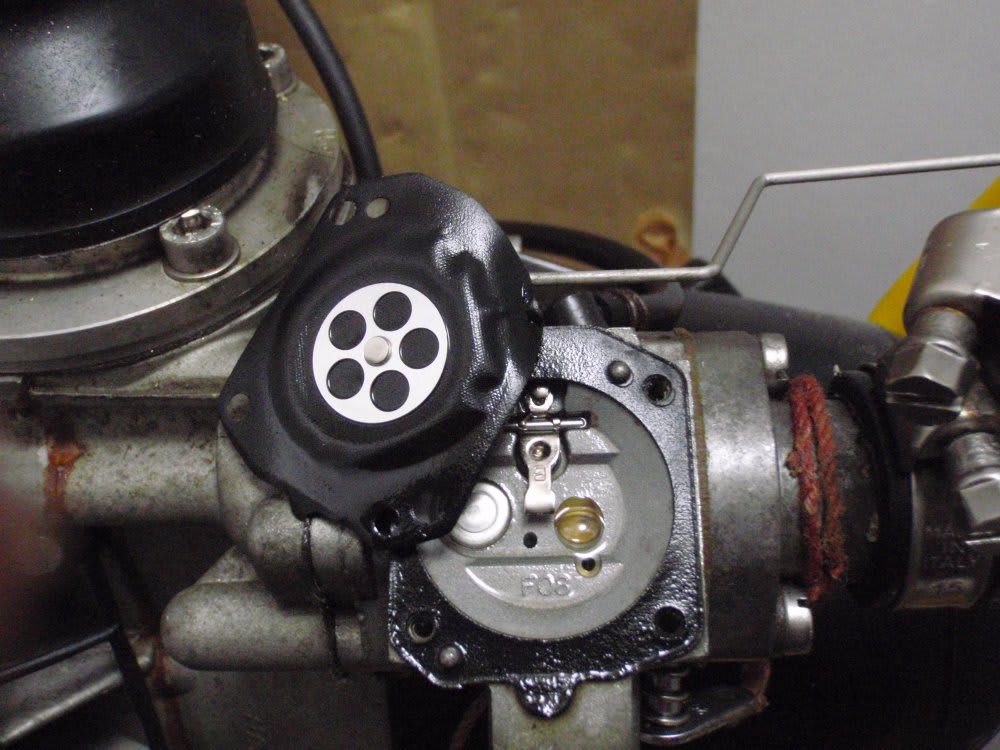

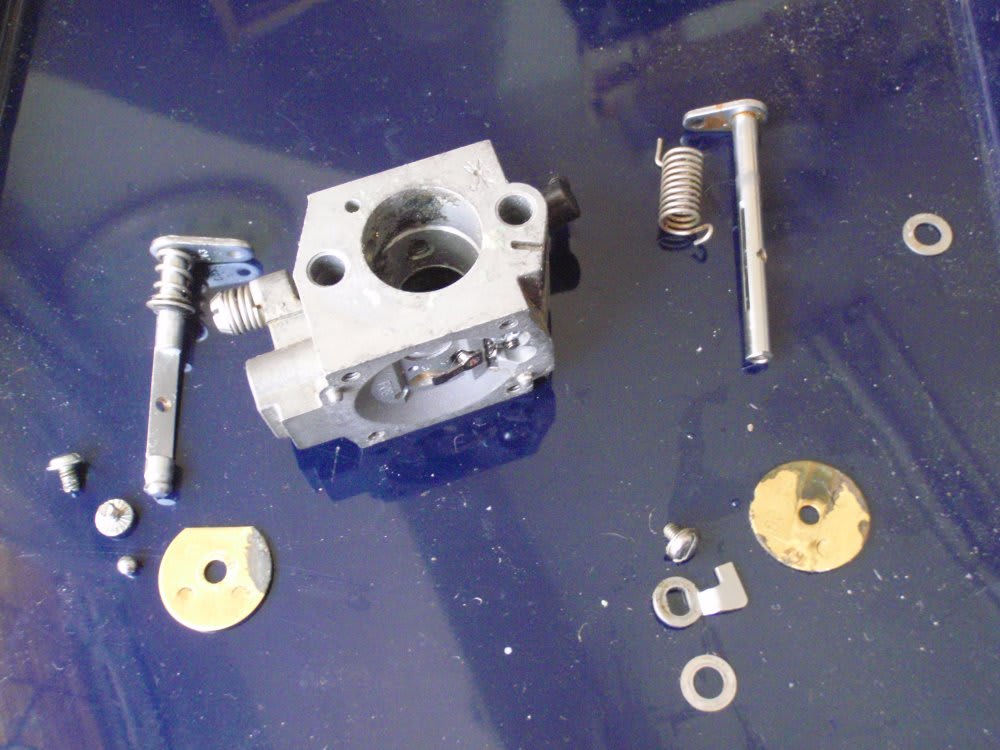

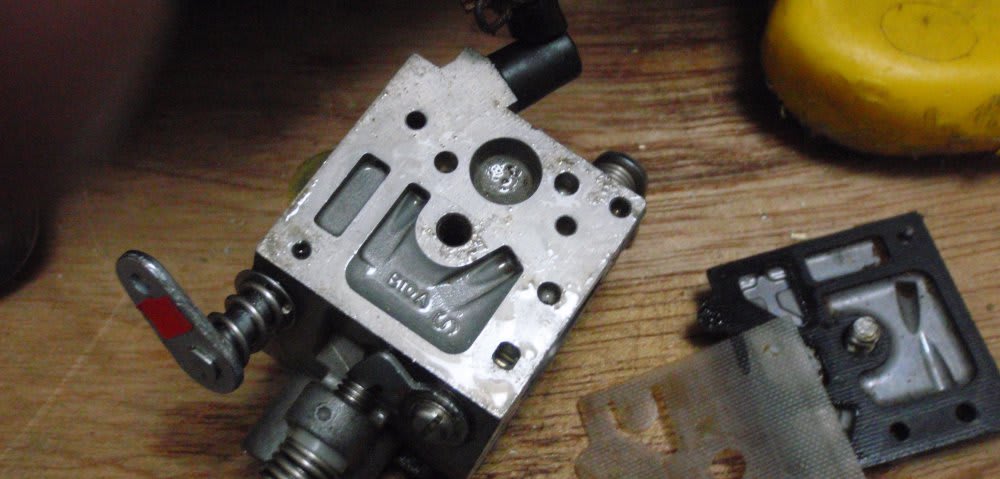

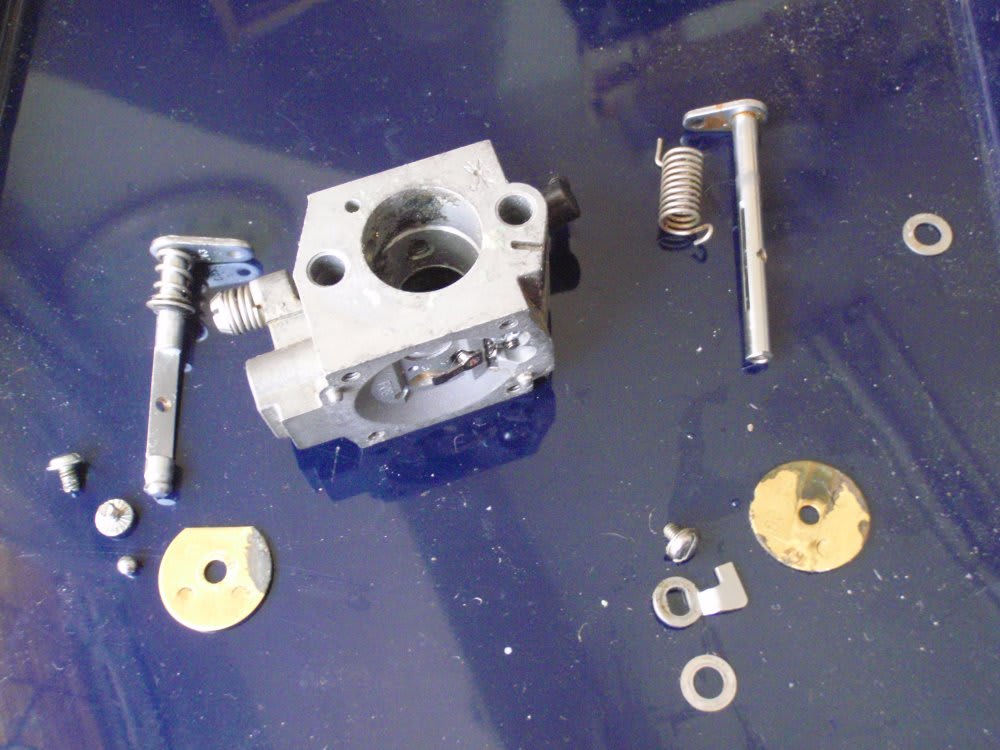

チョークとスロットルのバタフライバルブを軸と共に外した。一部錆がでており、メンテナンスを怠っていたことが一目瞭然

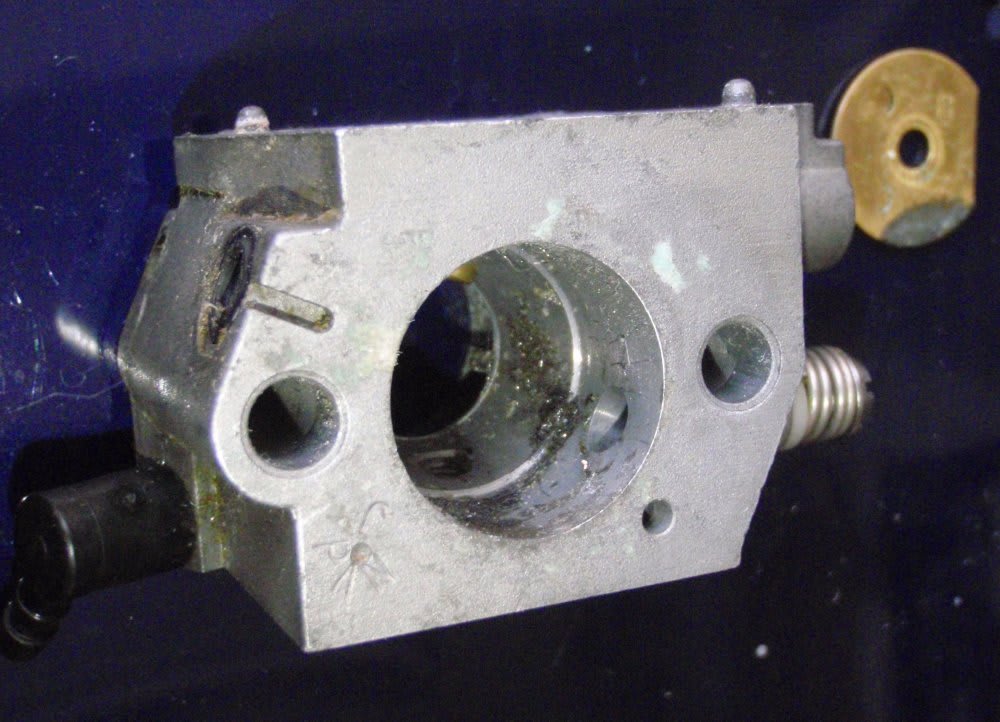

キャブの混合気通路(スロート部)も汚れがひどい

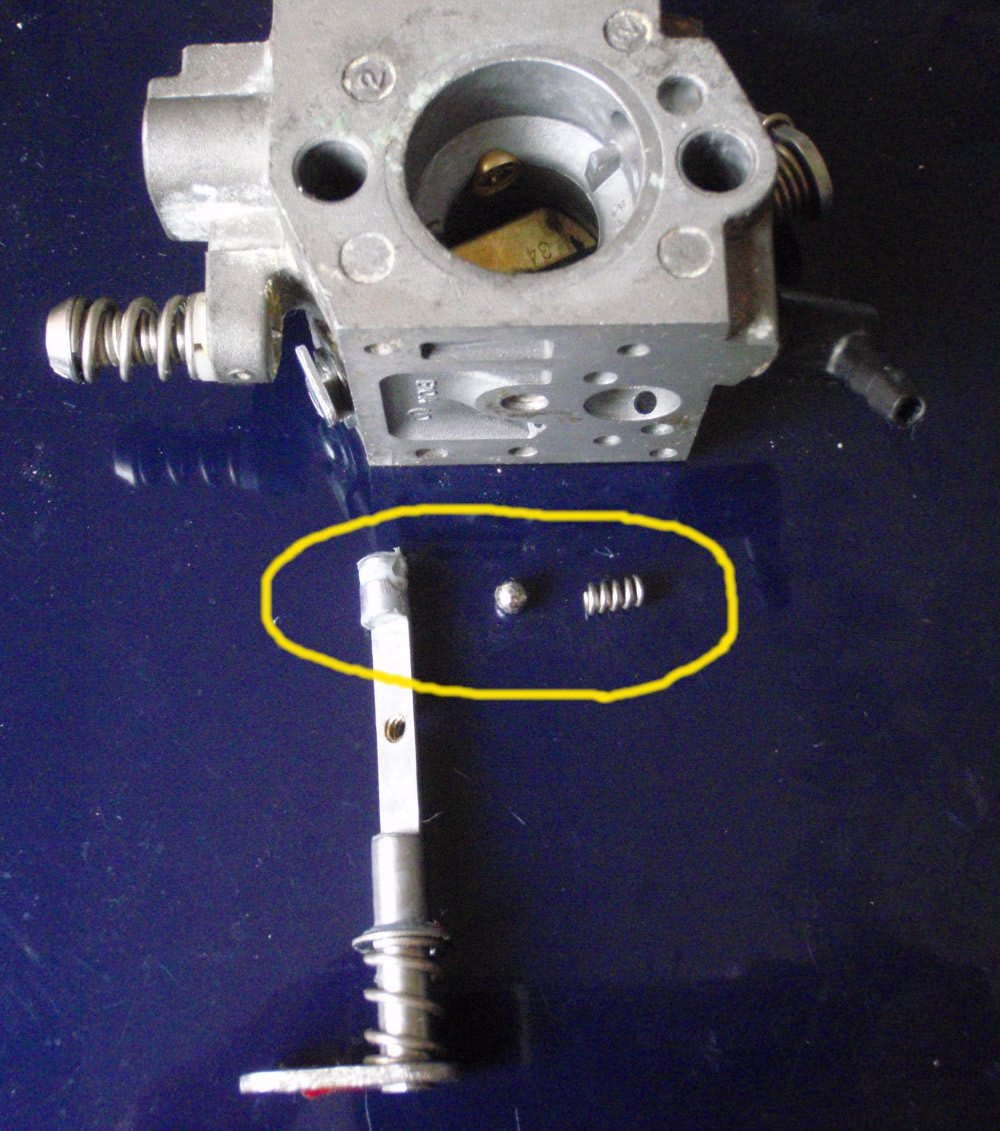

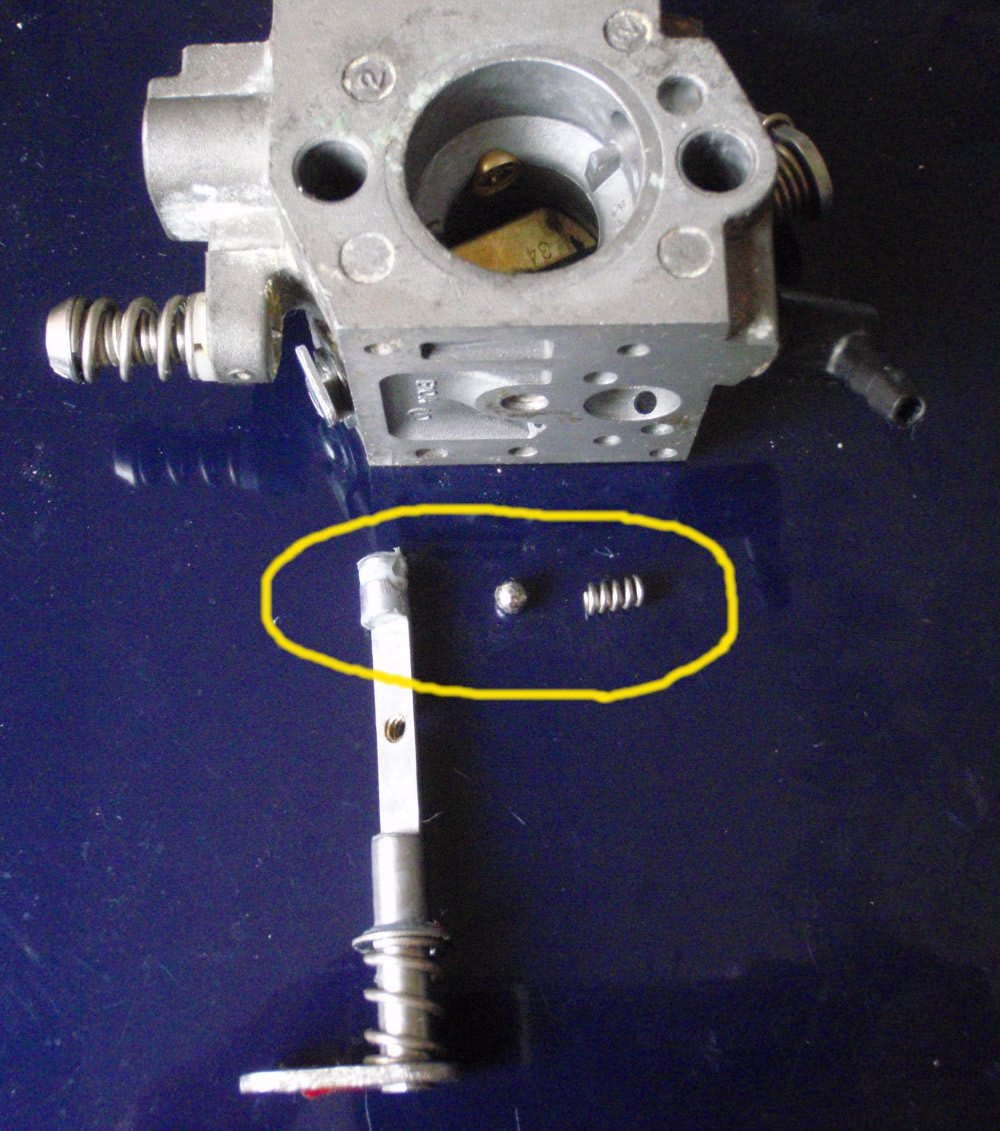

バタフライは磨き、スロートを清掃してからバルブの軸を差込んだりして組立たのだが、チョークバルブの軸がつるつると動いてしまう・・・・何と、足りない部品があった。

鋼球とバネによりチョークバルブ軸に節度を持たせてあるが(クリックストップ)、分解清掃時にそのバネが飛出したらしく、紛失していた。慌ててジャンク箱の古いキャブからバネを取出してかろうじて組立 シリコーングリスを押込み、バネと鋼球を入れて軸を差込んだ。

バタフライバルブは、大きく切欠いてあるのがチョークバルブで、僅かに欠いたほうがスロットルバルブ。

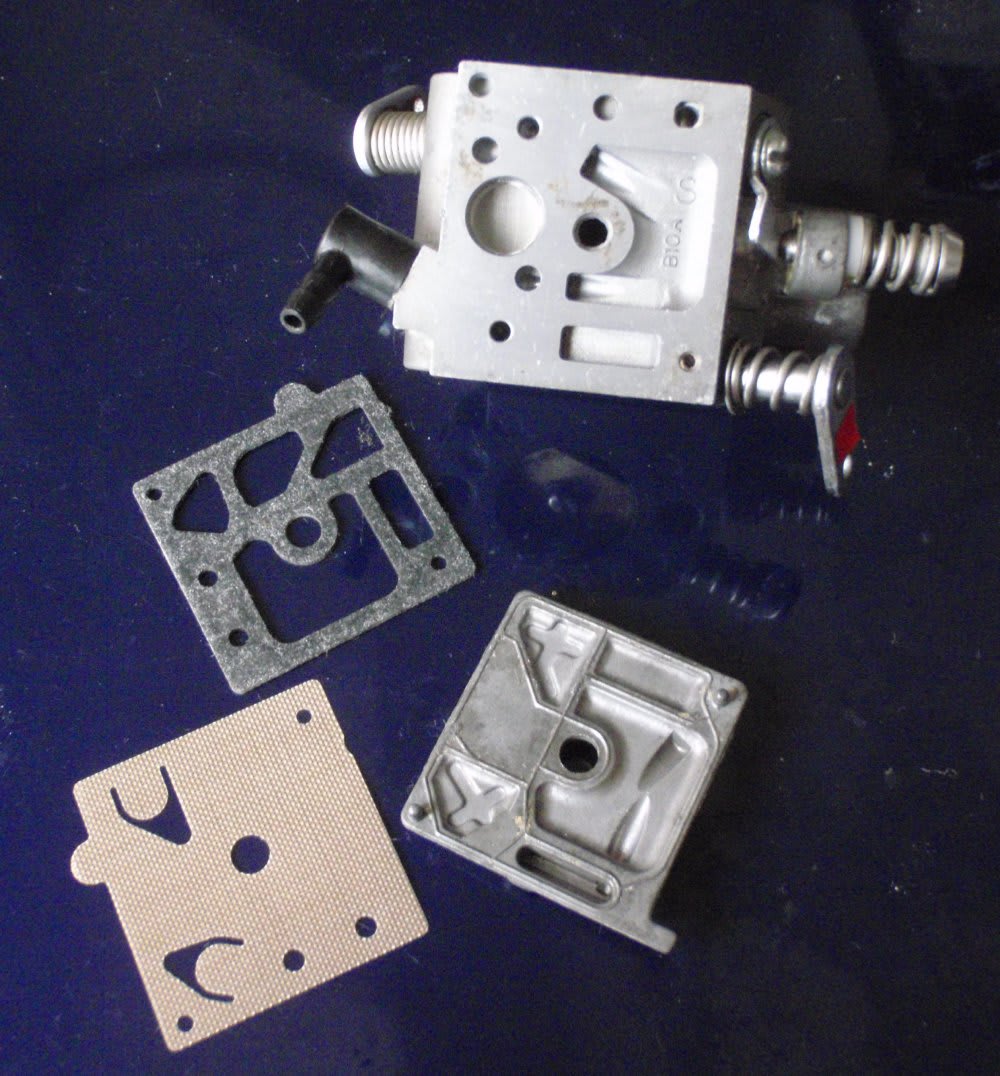

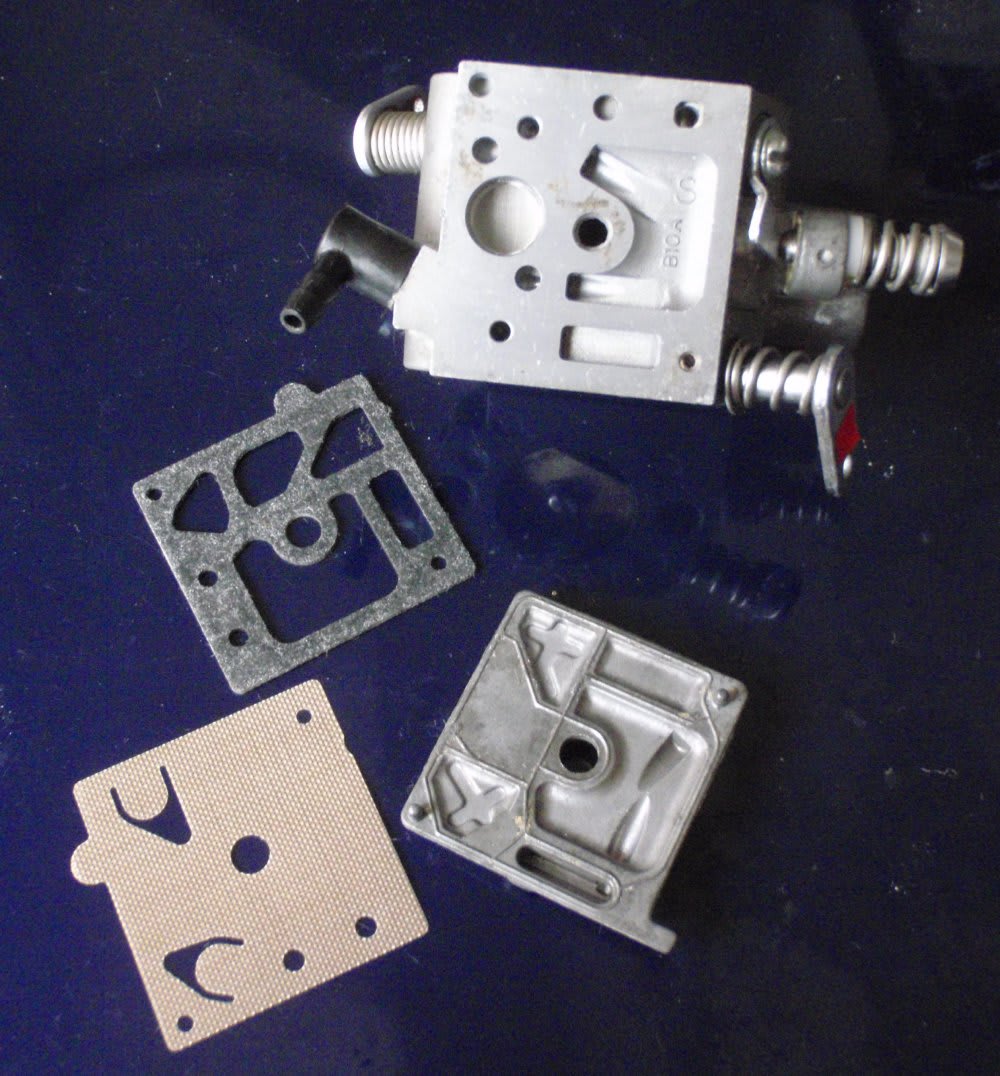

燃料ポンプ側は他に不具合もなく、ポンプ膜とガスケットを交換

ポンプ膜を本体にのせ、それからガスケット、最後に蓋という順序で組立てる。しかしここでは上部の燃料だまりと違って、位置決めピンが蓋にしか無いので、まず蓋にガスケットを載せ、更にポンプ膜を載せてから本体に合せてネジ止めする。

これだけ混合気通路に異物や汚れがあったのだから、エンジンの分解整備までするべきだろうが、シリンダ壁と吸気口から見える範囲のピストンに傷は無かったので、手を付けなかった。

クランク室と燃焼室は混合ガソリンで洗い流したつもりだが、ピストンヘッドの付着物が取除けない。そこで、パーツクリーナの吹込で汚れを浮かせ、マフラへと排出した。そしてそのまま組立し、始動の確認を済ませた。

Ⅱ.奄美大島遠征メモ

= 4月の遠征は初めて奄美へ =

海況は大雨の直後で波も高く、ひどい濁りで魚突きの成果は殆ど無くてガッカリだった。波の陰を選べばよいのだが、場所により漁夫とトラブルになるというので、敢えて同行した仲間の知っている、限定された場所にのみ潜った次第だ。

なお、鹿児島県の漁業調整規則ではやす・手銛の使用は認められている。

普段から南の海を経験している突きん坊諸氏には当たり前のことだろうが、海岸には珊瑚礁・リーフが張出しているところが多く、リーフ端まで行くのが大変だ。さらに引潮時にはリーフが露出してしまい海への出入りは面倒なことになる。歩いてダルマオコゼなどを踏んでしまえば大変なことになってしまう。そこでリーフが割れた水路を探して泳ぐことになるが、場合によってはリップカレントなどと称して岸辺まで打込んだ水が外へ流れ出す、離岸流が発生する。

こんな時に、アクアスクータは実に有難い道具だ。殆どそんなことを無視して走り回ることが出来る。

とは言へ、今回は仲間を引っ張っていたせいもあって、この離岸流と波でなかなか戻れない事があった。

潮流が非常に強いときは本機にただしがみ付いているだけでなく、足ひれを使って補助しなければ進まない場合がある。引っ張ってやる仲間にもその旨予め教えておいた方が良さそうだ。

さて、リーフが広がっていても何とかなるのは漁港の出入口で、そこには必ずリーフの外へ舟を通す水路があるので、今回は漁夫に尋ね、結局アクアスクータを駆使して漁港から出入りすることにした。

今回はひどい濁りもあってか、魚はサンゴ礁域の複雑に入り組んだところにしか見えず、そんな場所を流していると爆音に驚いて魚は全て逃げ去ってしまう事に気付いた。平鯵類、メジナ、ブダイ類に至るまで敏感でさっさと逃げ去り、ハタ類も穴へ隠れてしまう。普段遠征する小笠原・伊豆諸島などの離島でも影響はあるが、これほど魚が逃げ惑うことはない・・・・或いは音で脅かす追込み網漁などが影響しているのだろうか。基本的にはエンジンを停止し、じっくりと泳ぎながら探したり、カラ潜りをする必要がある。

リーフ端に近付いたりさらに沖へ出たりと、初めての海域をかなり流したが、回遊魚も来ず、小型ハタ類すら目撃できない状態の繰り返しだった。

そんな状況で、大型魚には全く遭遇せず、人気のスジアラ2kg級を数尾突いただけで、残念ながら今回の遠征は終了してしまった。ブダイ類はシガテラ毒が心配で手出しなかったが、これでは再チャレンジの気も起きない・・・・

現地で聴いた情報によると、奄美本島でなく群島中の加計呂麻など更なる離島が良いらしい。

なお、これまでスクータ本体を載せるボードの使用を推奨してきたが、今回はゴムボートを小さくしたような「ゴムボード」を使用してみた。リーフ端では崩れて落ちて来る波を越える時に水が溜まってしまうし、停止時に浸水を警戒して本機を載せると安定はしているが、底が凹んでこれまた水が溜まる。しかしロープを引けば意外に滑らかに動いてくれるので、なかなか使い易いと感じた。眠りブカに齧られぬよう獲物を載せておくのにも大変使い易い。

写真は Beuchat の Guardian というボードだ。以前紹介したおもちゃの様な黄色のポンプで2~3分で空気充填は出来る。

ところが、カタログでは内部が2気室に分かれているとなっていたのに、届いた現物は1気室しかなく、穴が開いたらどうしようもない。

同社には仕様表示と違うが、これは偽物なのか、危険ではないか、と苦情を申立てたが、「片側から過剰に圧力が掛からぬよう最近変更した」とだけ返事があった。ではカタログ表示を訂正すべきだと再度抗議したところ、返事は無かったが、本日確認したら同社のHPは「1気室」であると変更だけはされていた。

海外業者はこんな程度だから困る・・・・と言ってもアクアスクータ自体その例に漏れないものであり、諦めるしかないか。

この様な空気式ボードは他にOkipaなど、海外の業者ばかりだが数種類が販売されている。

なお、アクアスクータは航空便搭載を拒否されるので、宅配便や貨物便などで発送しなければならないという面倒がある。既に紹介した通り、大容量リチウム電池も搭載できなくなった。そのうち無理やり交通機関全体に敷衍されるのではないかと馬鹿げた想像をしている。遠征には注意が必要だ。

以上

次回ブログは5月末頃の積りです。 =小坂夏樹=

今回は最近実施したキャブレタの整備と奄美大島への遠征メモとを紹介します。

Ⅰ.予備機の整備

仲間所有のAS650を無期限に預かっている。

サブとして使わせてもらっているが、半年以上前に一度浸水したことがある。排水処置をしただけでそのまま始動は普通に出来ていたのであまり気にせず、たまに使うだけだった。

キャブの流量調整膜の交換も1年以上しなかったが、それがこのところ陸上でも少し始動に手間取るようになってきた。そこでこの際、キャブの整備することにした。

先ず燃料/エアタンクを外すと案の定エルボ接続孔のアルミ口金がぼろぼろに錆びていた。

この口金はエルボの締付に耐える為のものだろうが、例外なく海水で錆びて消滅してしまう。

縁が既に欠落しているので、取外そうとするとぼろぼろと割れてしまう。この部品はアルミをやめて真鍮かステンレスにすべきだ。

再組立時には、口金なしでホースバンドを締め付けていくとプラスチックの接続口は僅かだが縮んで微妙にテーパ状になってしまい、エルボが抜け易くなる。従って、今回このあとの組立時は余り締め付けぬよう、液体ガスケットで封止を補助した。

早期に真鍮で口金を作って取付けるつもりだ。

本機はComer社に製造が移ってから間もない頃の製品だが、本体上部のアルミ鋳造の品質はまあ普通程度(右舷側)。

左(舷)側は乱れが大きい。

今回はキャブだけをいじるつもりだったが、それどころの話ではなかった:エルボ内部が写真右上に一部だけ見えるように、塩の結晶で覆われていた。(はっきりした写真を撮ったが誤って消去してしまった)

キャブの流量調整膜は全体にたるんでおり、一部が変形していた。

調整膜は当然ながら交換することにしたが・・・・

キャブの内部にも予想外の塩と汚染が見えたので、結局全体を取外してみた

燃料ポンプ側を見ると、丸穴に挿入してあるフィルタにごみが引っ掛っている。燃料の流れを妨げる程のものではないが、当然清掃する。上部燃料溜まりの連結稈を押して針弁・ニードルを開け、パーツクリーナを隙間から吹込むだけでごみは取除ける。

吸気口・インテークポート(マニフォルド)には大きな異物が沢山見えてどきりとした。

振出してみると冒頭の接続部口金の欠片だった。ぼろぼろに錆びたアルミなので、シリンダに吸込まれても致命的な損傷は与えないとは思うが、同じアルミ同志なので余りにも不安だ。

その吸気口を開けたところ、塩の結晶と海水と潤滑油の混合したペーストが付着していた。

浸水したことがあるので、その後の手入れが悪過ぎたと反省

ここまで内部の汚染を見ながら使用形態と合わせて考えると、使用頻度が低いことが一つの問題と思えてきた。

本機の様に、浸水経験があると塩分、海水が残留している可能性が大だ。それなのに始動はするからと油断していると、この様に内部に塩の結晶とペースト状の油・海水混合物が付着する。

その場合でも、どんどん使えば、時として過剰に流れるガソリンのお蔭で汚れは洗われ、吹飛ばされて内部の清浄が保たれる。塩の結晶も洗い流せるかは疑問もあるが、こう考えると、第19回でも触れたように、毎週エンジンを始動させるというのは良い習慣と思えてくる。

なお、浸水後の手入れとしては、第6回の「浸水時の処置」で紹介した如く、PescaSub Apnea のフォーラムでは、その後2週間ほどは毎日10分ほど運転することを推奨している。その理由もこうした汚れ、塩分を排出することを念頭に置いているのであろう。

船外機、ジェットスキーなどの塩の除去剤として ソルトターミネータとかソルトオフなどの商品がある。こうしたものがうまく使えるなら浸水後の手入も容易だと思う。但しエンジン内部に直接入れても問題ないのかは知らない。

単純な本機なので、直接これらを使って内部を洗浄し、その後直ちにオイルを注入するか混合ガソリンで更にフラッシュという手があるかもしれない。専門家に相談の上使うべきだろう。

そんな事なら水で内部を洗ってしまい、同様にオイルで養生?手当?しておけば同じことかもしれない。もしそんなことを試す場合、ぬるま湯を使おうと考えるのが普通だが、塩の溶解度は水温ではあまり変わらない。

チョークとスロットルのバタフライバルブを軸と共に外した。一部錆がでており、メンテナンスを怠っていたことが一目瞭然

キャブの混合気通路(スロート部)も汚れがひどい

バタフライは磨き、スロートを清掃してからバルブの軸を差込んだりして組立たのだが、チョークバルブの軸がつるつると動いてしまう・・・・何と、足りない部品があった。

鋼球とバネによりチョークバルブ軸に節度を持たせてあるが(クリックストップ)、分解清掃時にそのバネが飛出したらしく、紛失していた。慌ててジャンク箱の古いキャブからバネを取出してかろうじて組立 シリコーングリスを押込み、バネと鋼球を入れて軸を差込んだ。

バタフライバルブは、大きく切欠いてあるのがチョークバルブで、僅かに欠いたほうがスロットルバルブ。

燃料ポンプ側は他に不具合もなく、ポンプ膜とガスケットを交換

ポンプ膜を本体にのせ、それからガスケット、最後に蓋という順序で組立てる。しかしここでは上部の燃料だまりと違って、位置決めピンが蓋にしか無いので、まず蓋にガスケットを載せ、更にポンプ膜を載せてから本体に合せてネジ止めする。

これだけ混合気通路に異物や汚れがあったのだから、エンジンの分解整備までするべきだろうが、シリンダ壁と吸気口から見える範囲のピストンに傷は無かったので、手を付けなかった。

クランク室と燃焼室は混合ガソリンで洗い流したつもりだが、ピストンヘッドの付着物が取除けない。そこで、パーツクリーナの吹込で汚れを浮かせ、マフラへと排出した。そしてそのまま組立し、始動の確認を済ませた。

Ⅱ.奄美大島遠征メモ

= 4月の遠征は初めて奄美へ =

海況は大雨の直後で波も高く、ひどい濁りで魚突きの成果は殆ど無くてガッカリだった。波の陰を選べばよいのだが、場所により漁夫とトラブルになるというので、敢えて同行した仲間の知っている、限定された場所にのみ潜った次第だ。

なお、鹿児島県の漁業調整規則ではやす・手銛の使用は認められている。

普段から南の海を経験している突きん坊諸氏には当たり前のことだろうが、海岸には珊瑚礁・リーフが張出しているところが多く、リーフ端まで行くのが大変だ。さらに引潮時にはリーフが露出してしまい海への出入りは面倒なことになる。歩いてダルマオコゼなどを踏んでしまえば大変なことになってしまう。そこでリーフが割れた水路を探して泳ぐことになるが、場合によってはリップカレントなどと称して岸辺まで打込んだ水が外へ流れ出す、離岸流が発生する。

こんな時に、アクアスクータは実に有難い道具だ。殆どそんなことを無視して走り回ることが出来る。

とは言へ、今回は仲間を引っ張っていたせいもあって、この離岸流と波でなかなか戻れない事があった。

潮流が非常に強いときは本機にただしがみ付いているだけでなく、足ひれを使って補助しなければ進まない場合がある。引っ張ってやる仲間にもその旨予め教えておいた方が良さそうだ。

さて、リーフが広がっていても何とかなるのは漁港の出入口で、そこには必ずリーフの外へ舟を通す水路があるので、今回は漁夫に尋ね、結局アクアスクータを駆使して漁港から出入りすることにした。

今回はひどい濁りもあってか、魚はサンゴ礁域の複雑に入り組んだところにしか見えず、そんな場所を流していると爆音に驚いて魚は全て逃げ去ってしまう事に気付いた。平鯵類、メジナ、ブダイ類に至るまで敏感でさっさと逃げ去り、ハタ類も穴へ隠れてしまう。普段遠征する小笠原・伊豆諸島などの離島でも影響はあるが、これほど魚が逃げ惑うことはない・・・・或いは音で脅かす追込み網漁などが影響しているのだろうか。基本的にはエンジンを停止し、じっくりと泳ぎながら探したり、カラ潜りをする必要がある。

リーフ端に近付いたりさらに沖へ出たりと、初めての海域をかなり流したが、回遊魚も来ず、小型ハタ類すら目撃できない状態の繰り返しだった。

そんな状況で、大型魚には全く遭遇せず、人気のスジアラ2kg級を数尾突いただけで、残念ながら今回の遠征は終了してしまった。ブダイ類はシガテラ毒が心配で手出しなかったが、これでは再チャレンジの気も起きない・・・・

現地で聴いた情報によると、奄美本島でなく群島中の加計呂麻など更なる離島が良いらしい。

なお、これまでスクータ本体を載せるボードの使用を推奨してきたが、今回はゴムボートを小さくしたような「ゴムボード」を使用してみた。リーフ端では崩れて落ちて来る波を越える時に水が溜まってしまうし、停止時に浸水を警戒して本機を載せると安定はしているが、底が凹んでこれまた水が溜まる。しかしロープを引けば意外に滑らかに動いてくれるので、なかなか使い易いと感じた。眠りブカに齧られぬよう獲物を載せておくのにも大変使い易い。

写真は Beuchat の Guardian というボードだ。以前紹介したおもちゃの様な黄色のポンプで2~3分で空気充填は出来る。

ところが、カタログでは内部が2気室に分かれているとなっていたのに、届いた現物は1気室しかなく、穴が開いたらどうしようもない。

同社には仕様表示と違うが、これは偽物なのか、危険ではないか、と苦情を申立てたが、「片側から過剰に圧力が掛からぬよう最近変更した」とだけ返事があった。ではカタログ表示を訂正すべきだと再度抗議したところ、返事は無かったが、本日確認したら同社のHPは「1気室」であると変更だけはされていた。

海外業者はこんな程度だから困る・・・・と言ってもアクアスクータ自体その例に漏れないものであり、諦めるしかないか。

この様な空気式ボードは他にOkipaなど、海外の業者ばかりだが数種類が販売されている。

なお、アクアスクータは航空便搭載を拒否されるので、宅配便や貨物便などで発送しなければならないという面倒がある。既に紹介した通り、大容量リチウム電池も搭載できなくなった。そのうち無理やり交通機関全体に敷衍されるのではないかと馬鹿げた想像をしている。遠征には注意が必要だ。

以上

次回ブログは5月末頃の積りです。 =小坂夏樹=