1、小端部ピストンベアリング破壊とピストンの損傷

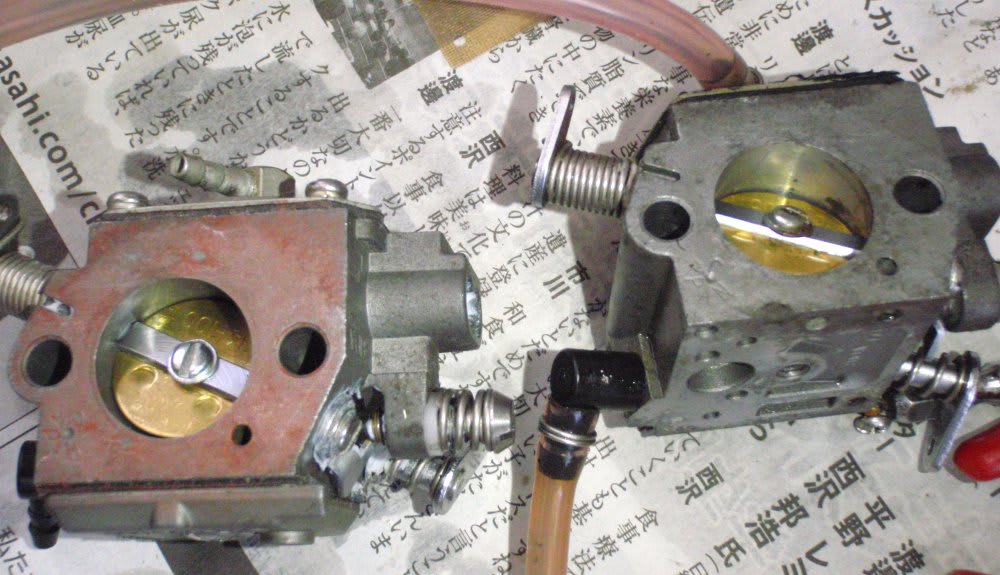

苦手な機械いじりだからと言訳したいが、誠に効率悪くオーバーホールをしている。自動車整備業などの者なら、数時間で済ませる範囲だろう。

前回記した、分解時点で気が付いたピストンの傷については、気休めと思いながらも紙やすりで縦傷を少し落してみた。

その過程で傷状態をよく見ると、縦傷には長短があり、所々に点々と傷があるので、単にシリンダと擦れたというより、何らかの異物が混入して引っ掻いたという感じがしていた。

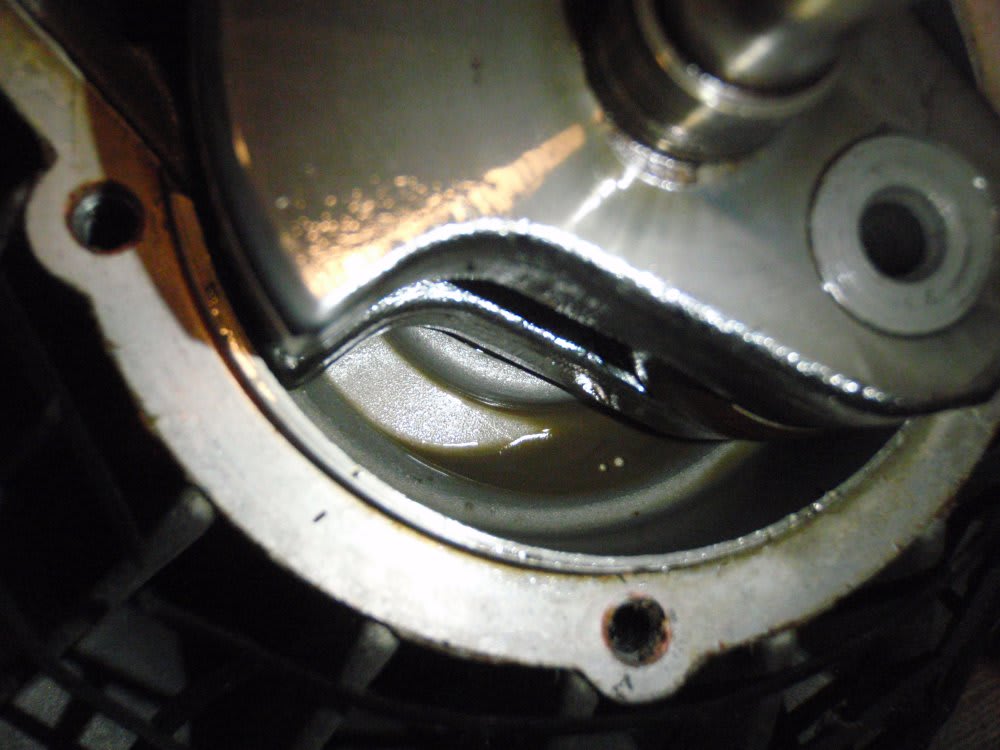

サンドペーパーで少々磨いた状態

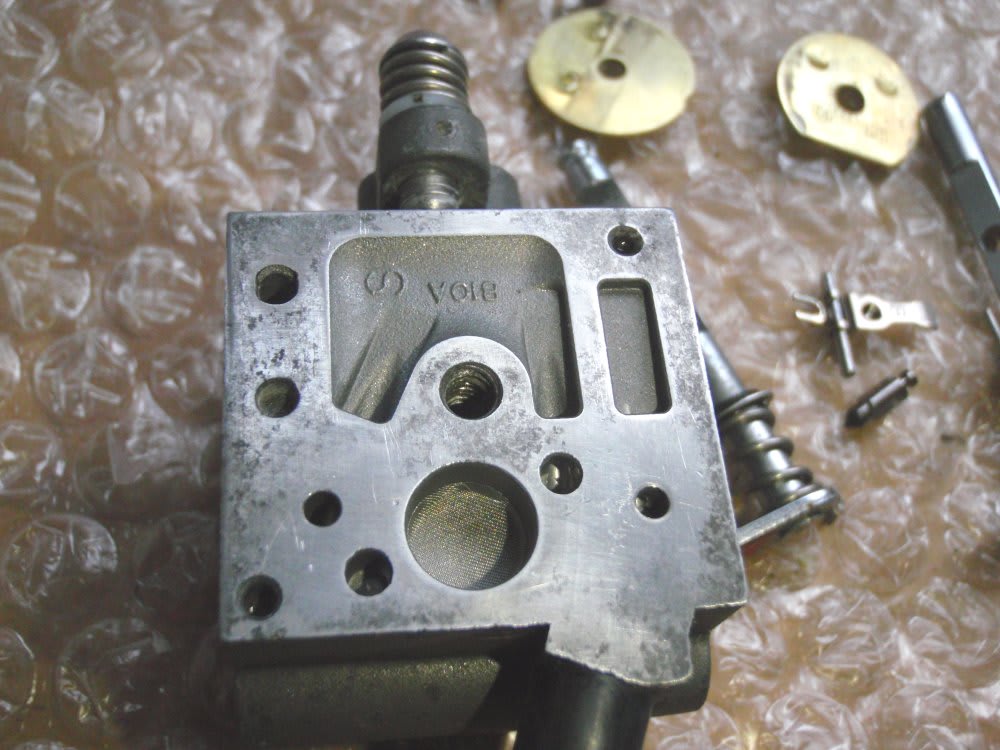

以前ピストンリングを折ってしまった事が有るので、これはいじりたくなかったのだが、ペーパーの削り屑でじゃりじゃりするから、外して掃除・注油し、同時にピストンヘッド面も今頃になって清掃した。

すると、何とまたびっくり、カーボン堆積で隠れていたピストンヘッド表面に、細かな傷が沢山あるではないか!

傷をよく見ると、砂などではなく、硬く、尖った物質=金属によるものだと推定できる。

初めからピストンヘッドを清掃し、観察していれば判った筈だが、このことから、

①過負荷または燃料不良で潤滑不良を起こし、

②コンロッド小端部ベアリングが破壊、

③その破片が燃焼室とピストンスカートを傷つけた

と結論した。

第16回ブログで「機械的なエンジントラブルの例・焼付?」として紹介した仲間の物と同じ破壊過程だが、こちらは程度が軽い。

それなら、破片を取除いた今、この程度の傷ならピストンは再使用して構わないではないか。

少々気になる大端部ベアリングは、簡単に外す訳にはいかないが、隙間から見る限りではきれいで、動きも滑らかだ。

これだから素人は・・・・などと笑われそうで焦るが、結局、あくまで自己使用なので、このまま組立てて様子を見ることにした。2サイクルの単純?なエンジンなのだし、再使用で大きな破壊が起きることも考えにくい・・・・圧縮比が上がらない程度の事だろうと思っている。

一方で、やはり駄目だった時の為に、ピストン・シリンダセットを新規購入しておこうとも考えている。

なお、Blog 第19回で紹介した現地イタリアの Paolo氏の

i lovepescasub.com では、「ピストン・シリンダの不均一な膨張」が潤滑不良を引き起すとあった。それ故ピストン・シリンダの隙間を大きくした、それがスーパーマグナムだというのだ。

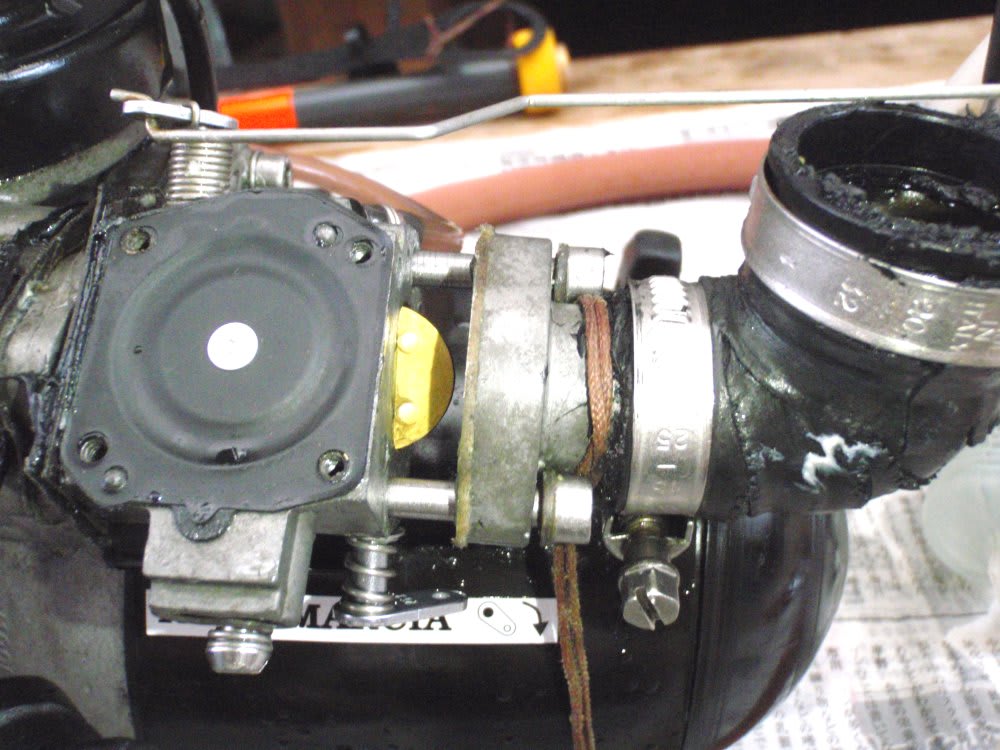

2、本機の組立

部品リスト

ここまでの本機の分解・点検で予想外の交換部品(消耗部品)が必要となり、組立に少々手間取っていた。

資金は少しでも遠征に使いたい私としては、純正部品を購入するのは非常に高く感ずる。そこでお世話になっているノリモノランドには申訳ないが、国内で互換品を安く入手しようとする。海外では安いのだが、代理店権のせいで(?)買えなかったり、送料が高過ぎたりするので、少々厄介だ。

そんなことで、これまで手当してきた、私なりの互換部品リストを作っているが、こんな感じだ:

宣伝費は貰ってないが、通販サイトのモノタロウなどで多くは入手可能だ。また、自動車修理業界などでは部品補給ルートから簡単に入手出来るらしい。

この中で:

Oリングは内径で表示していて、その選択は以前にも記したが、私には解らない項目だ。で、ネットでのカタログ・説明を見ているうちに最低2%程度は引延ばして装着するらしいことが解った。そこで、Oリング溝の直径より5~10%内径が小さい物を適当に選んだ。あまり引延ばしておくと、ひび割れが生ずる可能性もあり、心配は残る。しかし、ゆるいと嵌める時にOリングがはみ出して浸水の原因になることもある。それ故、これらを諸氏の参考にして貰うには怪し過ぎる気がする。

小端部のピストンベアリングは外輪(シェル)付が長く使われてきたが、2010年型からは裸の、保持器付という形に代わっている。寸法は同じだが、純正品でも別々であり、共用できるのかどうか判らない。潤滑不足には後者の方が強そうに見える。

また、プロペラベアリングは外輪はすぐ見つけられるが、内輪(IR)が鍔付の特殊品であり入手できない。そのため、互換品を使うなら、本器に装着されていた内輪を再利用する。

スーパーマグナムの場合は、ピストン・シリンダの径が40ミリから41ミリに増加してピストンリングも違い、クランク+シャフトも違う。部品表からするとコネクティングロッドは共通の様だが、PescaSubApneaのフォーラムでは長さが違うとの記事もあった。クランク形状を変へたので、或いは同じコンロッドでもストロークを大きく出来たのだろうか。

このように表には怪しい点が沢山あるので、650型はともかく、他のモデルには参考にできない。各自、現物を見て選択する必要がある。

今回のAS650については、自分なりのこの表を利用し、手持ち品+業者に発注+仲間から融通…こうしてやっと交換部品が揃った。

ピストンは残念ながら傷付いたものを再使用する。クランクシャフト前側は既にメインベアリングとオイルシールを組付けてしまってある。

後半分の、プロペラシャフト周りに封入するグリスは、粘度値がNo.1で軟らかい緑色のもの と少し硬いNo.2の白色のどちらかにするか迷っていた。

右側の小さなオイルシールは、現実にはスタータの水シールで、分解時に取外さなかったが、交換しようとしている。

ハウジング後部=プロペラ側のベアリング類は、万力とレンチのソケットをあれこれ組み合わせて圧入

スペーサ(カラー)の周りに軟らかいNo.1等級のグリスを封入

プロペラベアリングが正規の位置にあることを確認

2重のウオーターシールにはシリコーングリスを使った

保護用のテフロンワッシャを載せておく

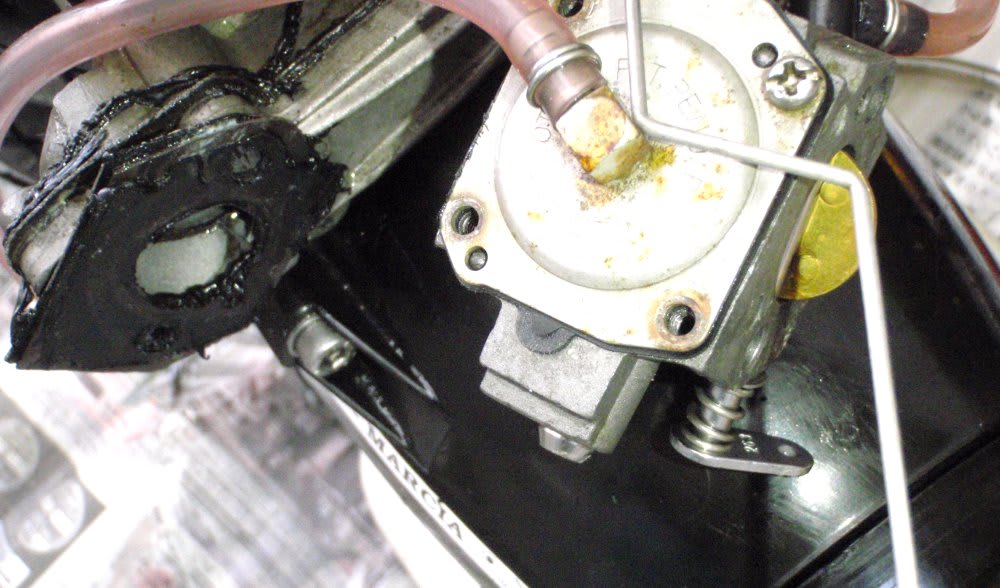

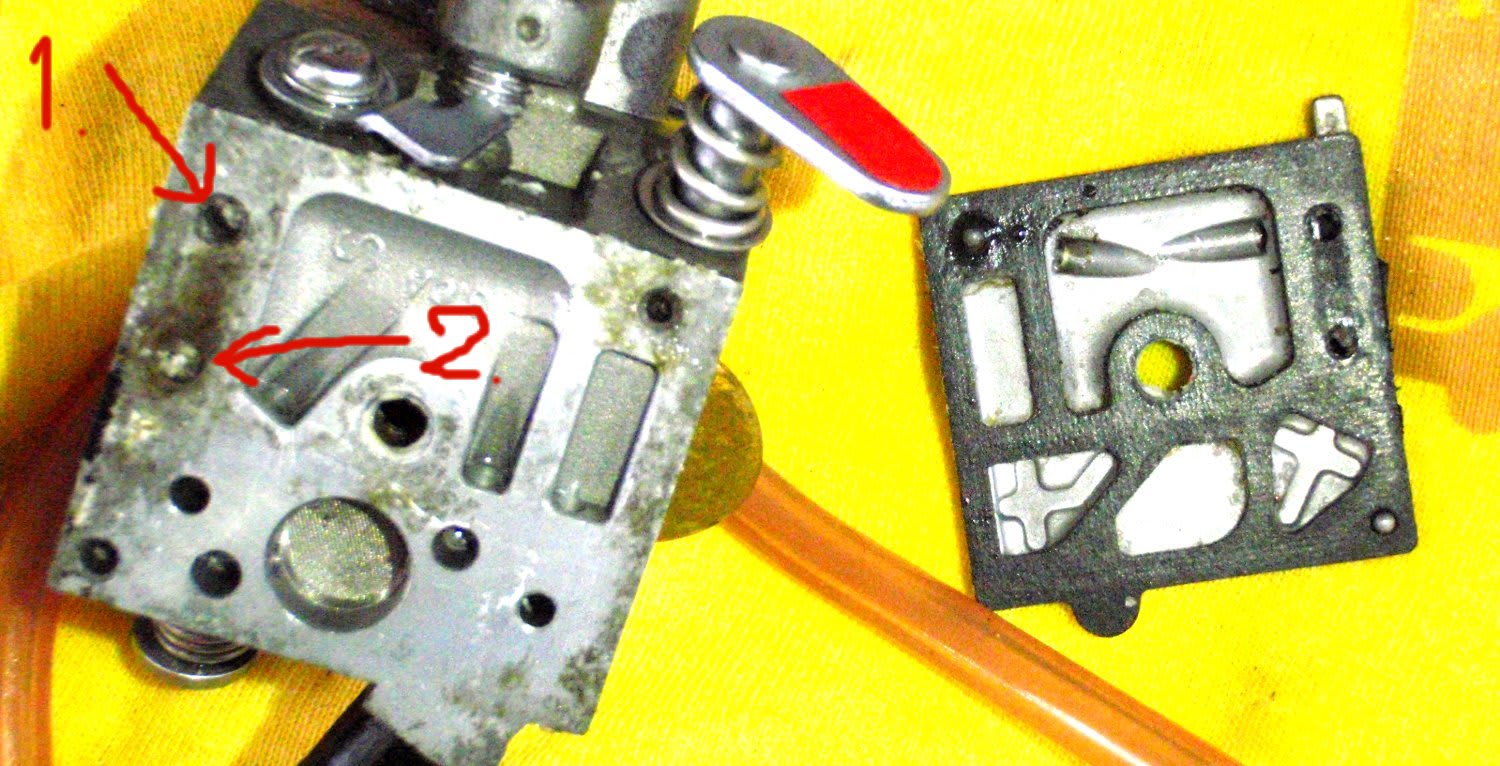

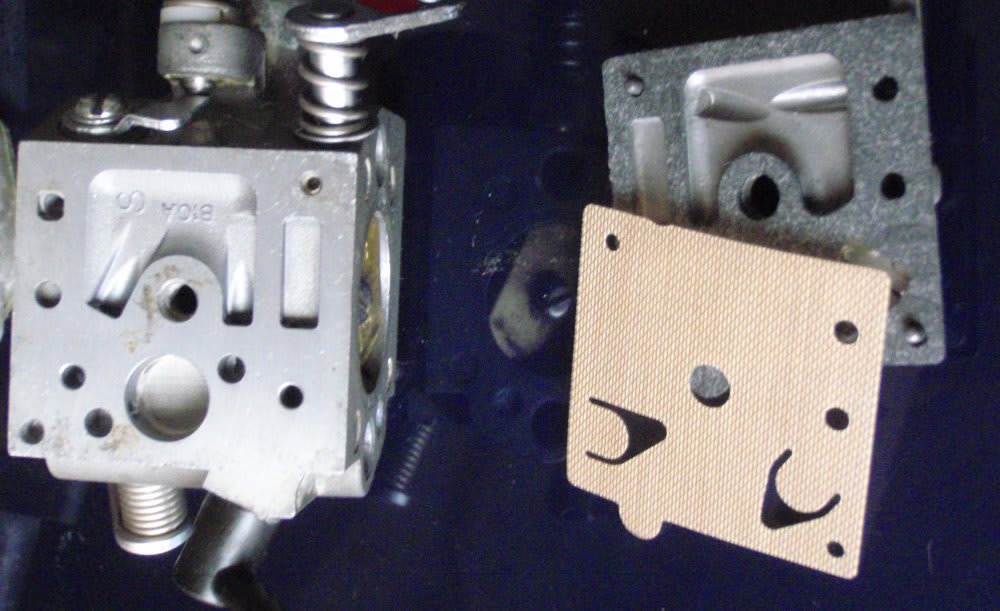

コンロッド小端部

ベアリングの縁の割れが有ったのと反対側に往復運動で擦れた跡があり、0.2~0.3ミリ?程削れている。中心が狂って組み付けられていたのか?・・・・こんな事で良いのか少々気になるが、そのまま交換ベアリングを圧入することにした。

慣れぬ作業でおたおたしながらも、これも万力で巧くいったようだ。

ピストンの組付けは簡単 仲間に融通してもらった新品ピストンピンを使った。

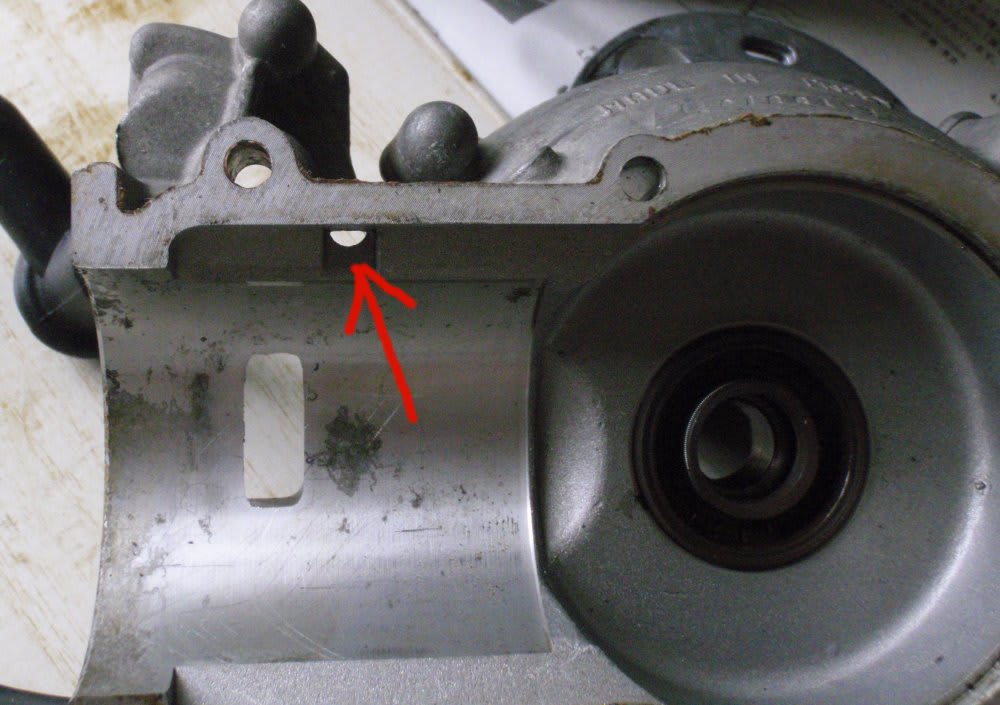

シリンダにピストンを挿入 ピストンリングは2ストエンジンでは自由に回転しないよう、突起で規制している。正しく嵌っているかは、このようにシリンダをずらせて、吸気ポートから覗けば簡単だ。

ガスケットは今回1mm厚を使用した。オリジナルは0.8mmだったと思う。このガスケットは薄いほど圧縮圧が高くなるので、厚くするのはどうか。

クランク室合せ目に液体ガスケットを塗布

クランク室を組立て、高圧(CDI)ユニットは分解時のマーク位置に取付

フライホイルはメインシャフトの半月板を確かめながら嵌めた。止めネジ8mmを締め付ける時にはホイルにベルトを巻いてプライヤで押えて手掛かりとした。

この時点でCDIが機能しているか確かめるため、フライホイルに紐を巻付けて引っ張った。接続して置いたネオン管が明るく発光して一安心。

スタータプーリ軸の水シールは常に回転する訳ではないから、心配は無いと思いながら、一応新替した。装着してあったものもしっかりしている。小さなOリングがあるが、無視してそのまま再装着した。この部分はシリコーングリスを塗布

この作業中は、ゼンマイが弾け出さぬよう、気を使い、ラップで押へ、衝撃を加えぬようにしておく。

水(オイル)シールを嵌めてスタータプーリを差込んでしまえばゼンマイは安全だ。

スタータハウジングのOリングは上記の表に示した内径約95mm径ではかなりきつい感じがする。

写真内側が上記のOリングで、外側は純正品として購入した未使用品で、約100mm径だ。

私は純正品では緩いと感じているので、今回はきついと思いながらも、95mm径の物を嵌めてみた。今後時々は点検するべきだろう。

猛烈な暑さにやられたか、部品を無くしたりしてオーバーホールに手間取り、またブログが長くなるので、今回はここで中断し、次回に完了させたいと考えます。

次回はオーバーホール③で、完成状況・評価を紹介する予定だ。投稿は8月上旬に出来るかどうか。 暑さに耐られたらその他の情報も紹介したい。

以上

Blog 第24回 オーバーホール②=組立 終り=小坂夏樹=

苦手な機械いじりだからと言訳したいが、誠に効率悪くオーバーホールをしている。自動車整備業などの者なら、数時間で済ませる範囲だろう。

前回記した、分解時点で気が付いたピストンの傷については、気休めと思いながらも紙やすりで縦傷を少し落してみた。

その過程で傷状態をよく見ると、縦傷には長短があり、所々に点々と傷があるので、単にシリンダと擦れたというより、何らかの異物が混入して引っ掻いたという感じがしていた。

サンドペーパーで少々磨いた状態

以前ピストンリングを折ってしまった事が有るので、これはいじりたくなかったのだが、ペーパーの削り屑でじゃりじゃりするから、外して掃除・注油し、同時にピストンヘッド面も今頃になって清掃した。

すると、何とまたびっくり、カーボン堆積で隠れていたピストンヘッド表面に、細かな傷が沢山あるではないか!

傷をよく見ると、砂などではなく、硬く、尖った物質=金属によるものだと推定できる。

初めからピストンヘッドを清掃し、観察していれば判った筈だが、このことから、

①過負荷または燃料不良で潤滑不良を起こし、

②コンロッド小端部ベアリングが破壊、

③その破片が燃焼室とピストンスカートを傷つけた

と結論した。

第16回ブログで「機械的なエンジントラブルの例・焼付?」として紹介した仲間の物と同じ破壊過程だが、こちらは程度が軽い。

それなら、破片を取除いた今、この程度の傷ならピストンは再使用して構わないではないか。

少々気になる大端部ベアリングは、簡単に外す訳にはいかないが、隙間から見る限りではきれいで、動きも滑らかだ。

これだから素人は・・・・などと笑われそうで焦るが、結局、あくまで自己使用なので、このまま組立てて様子を見ることにした。2サイクルの単純?なエンジンなのだし、再使用で大きな破壊が起きることも考えにくい・・・・圧縮比が上がらない程度の事だろうと思っている。

一方で、やはり駄目だった時の為に、ピストン・シリンダセットを新規購入しておこうとも考えている。

なお、Blog 第19回で紹介した現地イタリアの Paolo氏の

i lovepescasub.com では、「ピストン・シリンダの不均一な膨張」が潤滑不良を引き起すとあった。それ故ピストン・シリンダの隙間を大きくした、それがスーパーマグナムだというのだ。

2、本機の組立

部品リスト

ここまでの本機の分解・点検で予想外の交換部品(消耗部品)が必要となり、組立に少々手間取っていた。

資金は少しでも遠征に使いたい私としては、純正部品を購入するのは非常に高く感ずる。そこでお世話になっているノリモノランドには申訳ないが、国内で互換品を安く入手しようとする。海外では安いのだが、代理店権のせいで(?)買えなかったり、送料が高過ぎたりするので、少々厄介だ。

そんなことで、これまで手当してきた、私なりの互換部品リストを作っているが、こんな感じだ:

宣伝費は貰ってないが、通販サイトのモノタロウなどで多くは入手可能だ。また、自動車修理業界などでは部品補給ルートから簡単に入手出来るらしい。

この中で:

Oリングは内径で表示していて、その選択は以前にも記したが、私には解らない項目だ。で、ネットでのカタログ・説明を見ているうちに最低2%程度は引延ばして装着するらしいことが解った。そこで、Oリング溝の直径より5~10%内径が小さい物を適当に選んだ。あまり引延ばしておくと、ひび割れが生ずる可能性もあり、心配は残る。しかし、ゆるいと嵌める時にOリングがはみ出して浸水の原因になることもある。それ故、これらを諸氏の参考にして貰うには怪し過ぎる気がする。

小端部のピストンベアリングは外輪(シェル)付が長く使われてきたが、2010年型からは裸の、保持器付という形に代わっている。寸法は同じだが、純正品でも別々であり、共用できるのかどうか判らない。潤滑不足には後者の方が強そうに見える。

また、プロペラベアリングは外輪はすぐ見つけられるが、内輪(IR)が鍔付の特殊品であり入手できない。そのため、互換品を使うなら、本器に装着されていた内輪を再利用する。

スーパーマグナムの場合は、ピストン・シリンダの径が40ミリから41ミリに増加してピストンリングも違い、クランク+シャフトも違う。部品表からするとコネクティングロッドは共通の様だが、PescaSubApneaのフォーラムでは長さが違うとの記事もあった。クランク形状を変へたので、或いは同じコンロッドでもストロークを大きく出来たのだろうか。

このように表には怪しい点が沢山あるので、650型はともかく、他のモデルには参考にできない。各自、現物を見て選択する必要がある。

今回のAS650については、自分なりのこの表を利用し、手持ち品+業者に発注+仲間から融通…こうしてやっと交換部品が揃った。

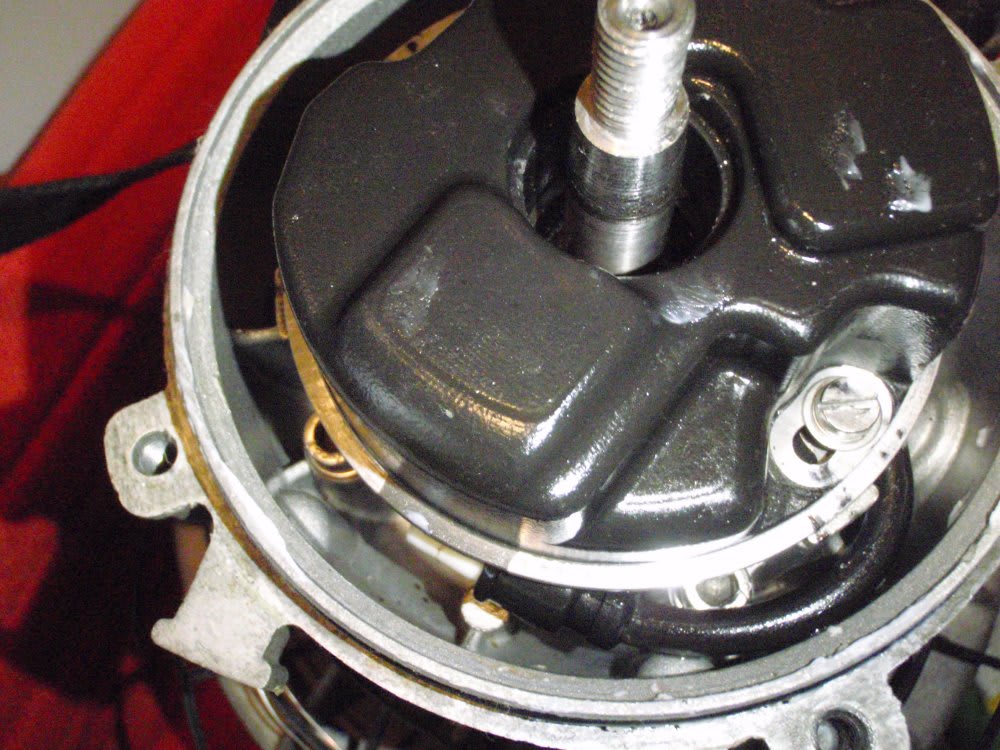

ピストンは残念ながら傷付いたものを再使用する。クランクシャフト前側は既にメインベアリングとオイルシールを組付けてしまってある。

後半分の、プロペラシャフト周りに封入するグリスは、粘度値がNo.1で軟らかい緑色のもの と少し硬いNo.2の白色のどちらかにするか迷っていた。

右側の小さなオイルシールは、現実にはスタータの水シールで、分解時に取外さなかったが、交換しようとしている。

ハウジング後部=プロペラ側のベアリング類は、万力とレンチのソケットをあれこれ組み合わせて圧入

スペーサ(カラー)の周りに軟らかいNo.1等級のグリスを封入

プロペラベアリングが正規の位置にあることを確認

2重のウオーターシールにはシリコーングリスを使った

保護用のテフロンワッシャを載せておく

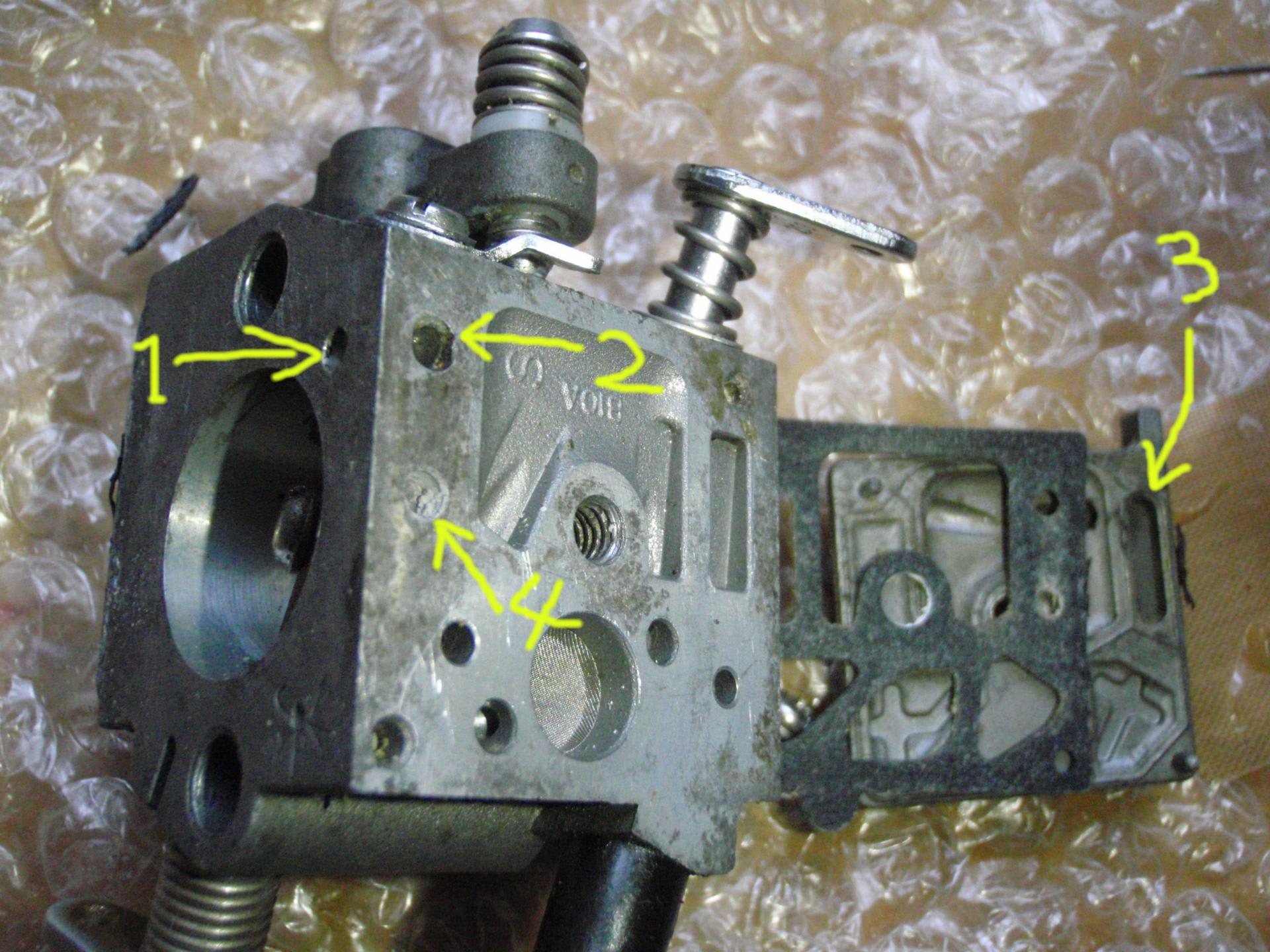

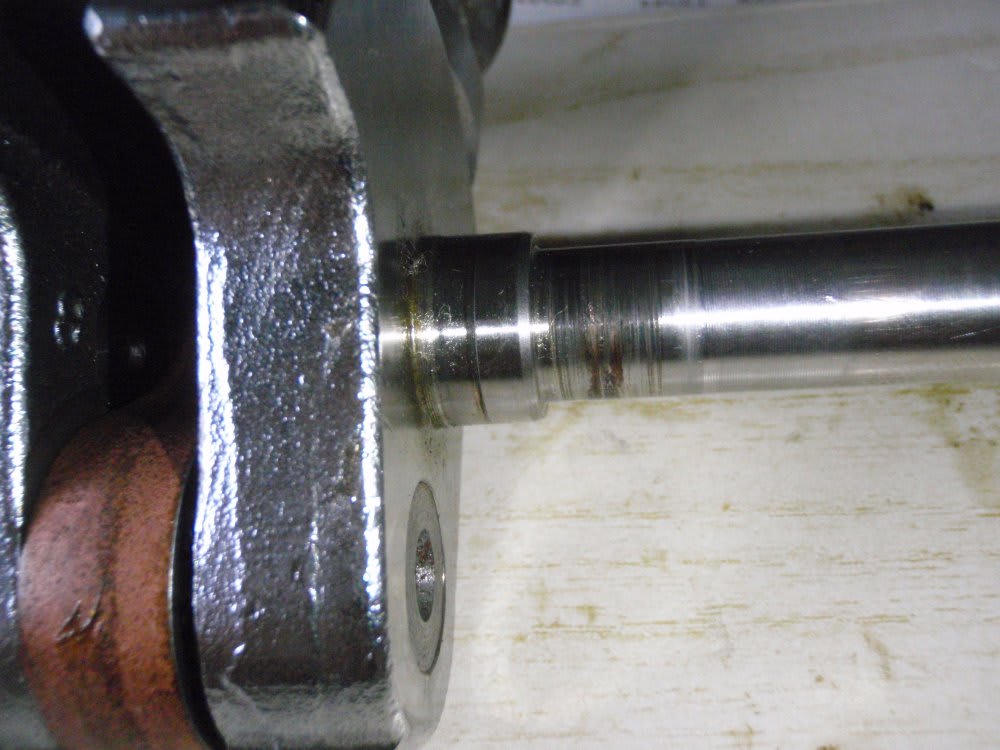

コンロッド小端部

ベアリングの縁の割れが有ったのと反対側に往復運動で擦れた跡があり、0.2~0.3ミリ?程削れている。中心が狂って組み付けられていたのか?・・・・こんな事で良いのか少々気になるが、そのまま交換ベアリングを圧入することにした。

慣れぬ作業でおたおたしながらも、これも万力で巧くいったようだ。

ピストンの組付けは簡単 仲間に融通してもらった新品ピストンピンを使った。

シリンダにピストンを挿入 ピストンリングは2ストエンジンでは自由に回転しないよう、突起で規制している。正しく嵌っているかは、このようにシリンダをずらせて、吸気ポートから覗けば簡単だ。

ガスケットは今回1mm厚を使用した。オリジナルは0.8mmだったと思う。このガスケットは薄いほど圧縮圧が高くなるので、厚くするのはどうか。

クランク室合せ目に液体ガスケットを塗布

クランク室を組立て、高圧(CDI)ユニットは分解時のマーク位置に取付

フライホイルはメインシャフトの半月板を確かめながら嵌めた。止めネジ8mmを締め付ける時にはホイルにベルトを巻いてプライヤで押えて手掛かりとした。

この時点でCDIが機能しているか確かめるため、フライホイルに紐を巻付けて引っ張った。接続して置いたネオン管が明るく発光して一安心。

スタータプーリ軸の水シールは常に回転する訳ではないから、心配は無いと思いながら、一応新替した。装着してあったものもしっかりしている。小さなOリングがあるが、無視してそのまま再装着した。この部分はシリコーングリスを塗布

この作業中は、ゼンマイが弾け出さぬよう、気を使い、ラップで押へ、衝撃を加えぬようにしておく。

水(オイル)シールを嵌めてスタータプーリを差込んでしまえばゼンマイは安全だ。

スタータハウジングのOリングは上記の表に示した内径約95mm径ではかなりきつい感じがする。

写真内側が上記のOリングで、外側は純正品として購入した未使用品で、約100mm径だ。

私は純正品では緩いと感じているので、今回はきついと思いながらも、95mm径の物を嵌めてみた。今後時々は点検するべきだろう。

猛烈な暑さにやられたか、部品を無くしたりしてオーバーホールに手間取り、またブログが長くなるので、今回はここで中断し、次回に完了させたいと考えます。

次回はオーバーホール③で、完成状況・評価を紹介する予定だ。投稿は8月上旬に出来るかどうか。 暑さに耐られたらその他の情報も紹介したい。

以上

Blog 第24回 オーバーホール②=組立 終り=小坂夏樹=