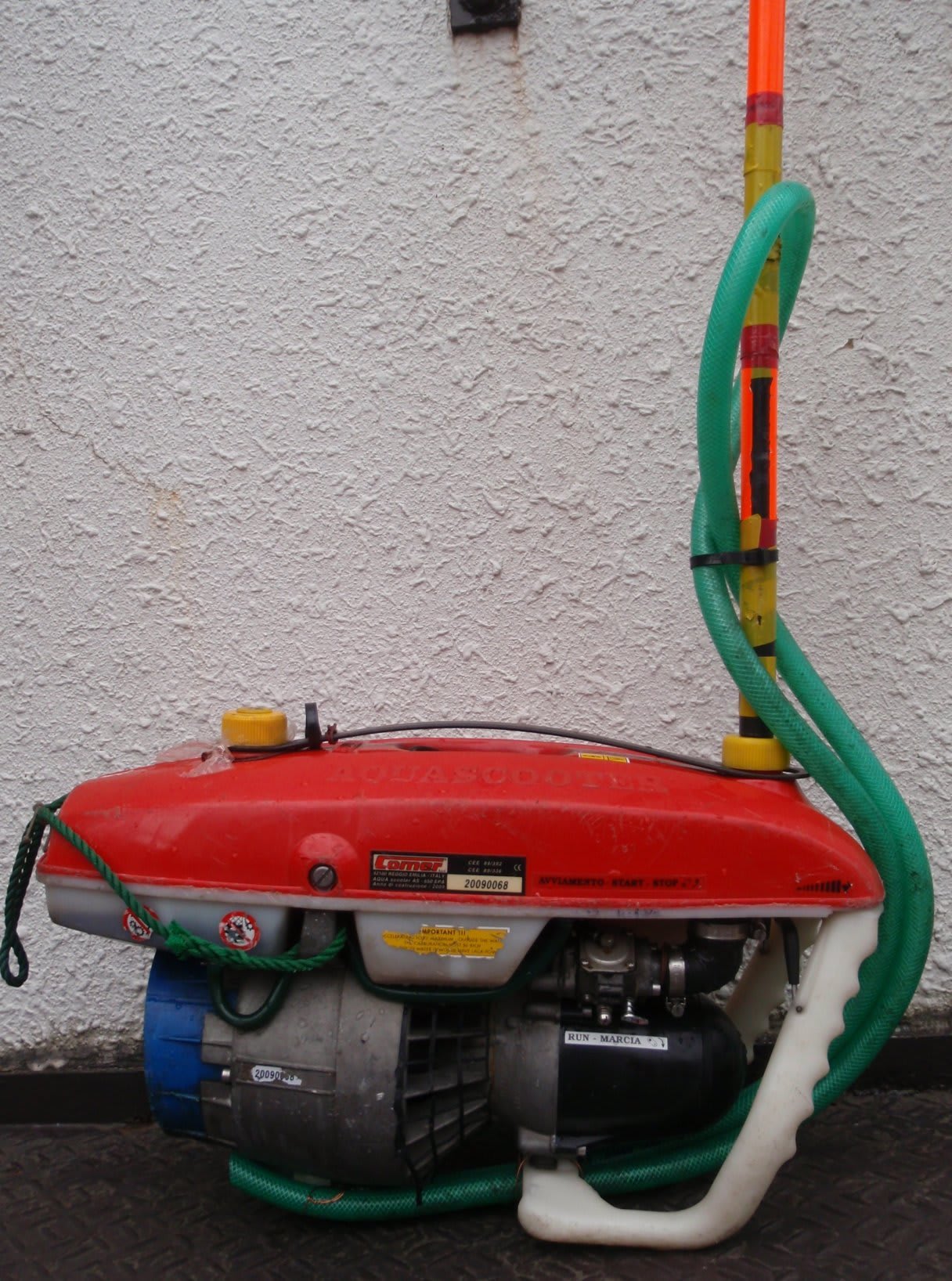

すぐ再訪するつもりだったのに、離島の宿に4ヶ月間置きっぱなしにしてしまったアクアスクータのキャブレタ。

海岸で気がついたらアクセル(スロットル弁)が固着しており、慌ててその場でキャブ全体を予備品に交換してその日は魚突きをし、あとで見たらこのように塩が析出して内部を固めていた。

燃料タンクに溜まった海水が燃料に混入してキャブに送られたのだろう。徐々に塩が結晶・析出していたものをたまたま長期放置したため、残留した僅かな燃料も蒸発して塩だけが固着したと想像した。長年使ってきたが、こんな不具合は初めてだ。しかし下部のポンプ膜側には塩の析出は無かった。

なお、エンジン本体はオイルを入れて保護していたため別段問題はなかった。

キャブレタの整備

一般工具による整備

通常の作業としては、前回実施したポンプ膜と流量調整膜の交換、ガスケットの交換程度で十分な整備と考える。余裕があれば L/Hネジ、針弁(ニードル)を取り外し、各部の掃除をする。スプレー式の自動車用パーツクリーナやマリンCRCで各穴を吹飛ばすのが簡単だ。ガソリン機器の部品なので、そうしたクリーナでの耐ガソリン性は問題ないと思っているが、ゴム類のアルコールへの耐性は悪い場合があるので、使わないほうが安心だ。

表題写真の塩による固着の体験からも、調整膜は油断せず使用状況に応じた分解点検をすべきだろう。また、残った燃料は既に触れたとおり、頻繁に交換するか水混入の点検を心掛けている。

なお、メインノズルの掃除は注意が必要だ。私はそうとは知らずに針で突いてしまい、逆止弁が脱落して結局修理できなかったことがある。スプレーが安全だ。

燃料だまりを見ると、L H 各ネジの先に燃料を送る穴があり、ここからスプレーしてみるとメインノズル又はアイドルノズルから飛び出してくる。フィルタには糸くずの様なごみが溜まっていることがあるが、ノズルが詰まることは余りないようだ。ただし塩の析出は注意が必要。

AS600も650用もキャブの中身は同じだ。

なお、写真で解る通りLネジはHネジより長いことに注意が必要だろう。キャブをばらせば長さの違いは一目瞭然だ。シリコーン油脂を塗布する。

アイドルノズルは3か所から噴出することも確認する。

ニードルバルブを外すには連結稈 = Metering Lever を押えているネジを外すが、バネが飛去ってしまわぬよう注意する

ニードルバルブ先端の円錐部は弁座に当って閉じる最重要部で、ゴムがごく薄く被せてある。これがすり減っているときちんと閉じず、燃料が過剰に送られて来てこれまたプラグ被りということになる。

ニードルバルブ先端の円錐部は弁座に当って閉じる最重要部で、ゴムがごく薄く被せてある。これがすり減っているときちんと閉じず、燃料が過剰に送られて来てこれまたプラグ被りということになる。

輪状の傷などが出来ていたりしたら交換しなければならない。

その時に必要なのが WalbroのK22-HDAというオーバーホールキットだ。

D22-HDAキット これは膜だけのもの

D22-HDAキット これは膜だけのもの

K22-HDAのキットにはニードルバルブやバネ、圧入する円板などの細かな部品が含まれている。

K22-HDAのキットにはニードルバルブやバネ、圧入する円板などの細かな部品が含まれている。

このキットも前述の、ノリモノランド、ponkichi173、barubon oota、チェンソー業者などで購入できる。

連結稈の高さ

HDAキャブではこの 連結稈の高さがアルミ本体の縁と面一になっていることが大切だ。

高さ確認のための各種キャブに使えるW形のゲージがあるが、本機の場合は単に面一かどうかなので、定規でも何でも構わない。この高さの調整には連結稈をドライバーやラジオペンチなどで曲げてやるだけで済む。

組立時にはガスケットの厚さが違えば連結稈と調整膜の当りが変わってしまうから、注意が必要だ。薄いシートから自作したガスケットの場合は燃料過多になり易いので、それなりに連結稈の高さを僅かに低くするなど工夫しなければならない。

面一になっているということは、先端が定規などに当たるかどうか、或いは当たっても針弁に動きが出ないこと。

完全オーバーホールとしては、このキャブは細かな金属部品まで全ての部品をアルミダイキャストの本体から取外すことが出来るので、上に示した完全キットの部品に新替が可能だ。しかし圧入してある円板を取出して交換品を圧入したりなどの交換には治具或いは適当な工具が必要で、その技もない私としては針弁の交換以外は実施したことはない。技術のある人にとってはどうということは無いのかもしれないので、マニュアルに則って実施すれば良いだろう。Walbro Service Manual には専門家向け?のこれら治工具キットが紹介されている。

過去に経験したキャブトラブル=破損=の実例

この写真は、磯で波に叩かれて岩にぶつかりISCネジの台座が割れてしまったもの。こんな時は紐、結束バンド等有合せの物でアクセルが戻り切らぬように縛っておけば何とか使える。

L/Hネジが固着していたのを知らず、ねじ切ってしまった!という失敗もある。

数か月使わなかったアクアスクータの調整ネジが固すぎるなあと感じながらドライバーで捩じったところ、ゆるくなったのでやれやれと思い、もう1本も同様にしたが・・・・調子は出ず、あとで気が付いたら2本とも途中で破断しており、キャブ全体が使用不能になってしまった。

これなど、燃料溜まりからネジの先端を確認し、CRCなどの緩め剤を使ったり、加熱したりすれば何とかなった筈だ。使用後の塩抜きなどに気を使い、防錆油を塗布するなど、長期使わない場合は特に注意が必要だ。

取付部=フランジなどの防水

前にも触れたが、キャブを取外すと再組付したあと浸水を起こし易い。そこで確認試験をするために既に紹介したビニ袋を使う方法があるが、よりホンモノらしい用具もある。

これは仲間が作ってくれた、プラグ孔にねじ込んで加圧するもの。自動車用のポンプを使う。

これは仲間が作ってくれた、プラグ孔にねじ込んで加圧するもの。自動車用のポンプを使う。

水面で使用する本機に掛かる水圧はせいぜい+0.1気圧程度だが、波の圧力など余裕を見て+1気圧程度掛けて試験する。つまり1気圧≒100kPa程度でよい。あまり高くすると内部のオイルシールがずれるなどの心配がある。

この項、原版で2気圧掛けると書いて投稿してしまったが、あとで気が付いたら、メーター類は常圧つまり大気圧を0と表示しているので、それに習い、メーターとしては1気圧と訂正する。

こちらは空気孔にスノーケルの替りにねじ込んで加圧するもの。浮き輪用のポンプで数百円だが試験には十分な加圧が出来る。ゆるめるとシューっと空気が出てくる程だ。

こちらは空気孔にスノーケルの替りにねじ込んで加圧するもの。浮き輪用のポンプで数百円だが試験には十分な加圧が出来る。ゆるめるとシューっと空気が出てくる程だ。

本当はスノーケルの先端にホースを付けるほうが、スノーケルのねじ込み部からの浸水も点検出来るからより好ましい。しかしこれはポンプを取外せば、「柔軟スノーケル」としてバケツなどで運転試験をするときにスノーケルが邪魔をせず威力を発揮する。傾けたり逆さにしたり、どんな姿勢でも試験OKだ。

キャブ周りの浸水防止としてはガスケットの交換とエルボの取付も大問題で、何度か痛い目に合っている。そのあたりは次回に

Blog第9回 整備編 -キャブレタ③ 終り

海岸で気がついたらアクセル(スロットル弁)が固着しており、慌ててその場でキャブ全体を予備品に交換してその日は魚突きをし、あとで見たらこのように塩が析出して内部を固めていた。

燃料タンクに溜まった海水が燃料に混入してキャブに送られたのだろう。徐々に塩が結晶・析出していたものをたまたま長期放置したため、残留した僅かな燃料も蒸発して塩だけが固着したと想像した。長年使ってきたが、こんな不具合は初めてだ。しかし下部のポンプ膜側には塩の析出は無かった。

なお、エンジン本体はオイルを入れて保護していたため別段問題はなかった。

キャブレタの整備

一般工具による整備

通常の作業としては、前回実施したポンプ膜と流量調整膜の交換、ガスケットの交換程度で十分な整備と考える。余裕があれば L/Hネジ、針弁(ニードル)を取り外し、各部の掃除をする。スプレー式の自動車用パーツクリーナやマリンCRCで各穴を吹飛ばすのが簡単だ。ガソリン機器の部品なので、そうしたクリーナでの耐ガソリン性は問題ないと思っているが、ゴム類のアルコールへの耐性は悪い場合があるので、使わないほうが安心だ。

表題写真の塩による固着の体験からも、調整膜は油断せず使用状況に応じた分解点検をすべきだろう。また、残った燃料は既に触れたとおり、頻繁に交換するか水混入の点検を心掛けている。

なお、メインノズルの掃除は注意が必要だ。私はそうとは知らずに針で突いてしまい、逆止弁が脱落して結局修理できなかったことがある。スプレーが安全だ。

燃料だまりを見ると、L H 各ネジの先に燃料を送る穴があり、ここからスプレーしてみるとメインノズル又はアイドルノズルから飛び出してくる。フィルタには糸くずの様なごみが溜まっていることがあるが、ノズルが詰まることは余りないようだ。ただし塩の析出は注意が必要。

AS600も650用もキャブの中身は同じだ。

なお、写真で解る通りLネジはHネジより長いことに注意が必要だろう。キャブをばらせば長さの違いは一目瞭然だ。シリコーン油脂を塗布する。

アイドルノズルは3か所から噴出することも確認する。

ニードルバルブを外すには連結稈 = Metering Lever を押えているネジを外すが、バネが飛去ってしまわぬよう注意する

ニードルバルブ先端の円錐部は弁座に当って閉じる最重要部で、ゴムがごく薄く被せてある。これがすり減っているときちんと閉じず、燃料が過剰に送られて来てこれまたプラグ被りということになる。

ニードルバルブ先端の円錐部は弁座に当って閉じる最重要部で、ゴムがごく薄く被せてある。これがすり減っているときちんと閉じず、燃料が過剰に送られて来てこれまたプラグ被りということになる。輪状の傷などが出来ていたりしたら交換しなければならない。

その時に必要なのが WalbroのK22-HDAというオーバーホールキットだ。

D22-HDAキット これは膜だけのもの

D22-HDAキット これは膜だけのもの K22-HDAのキットにはニードルバルブやバネ、圧入する円板などの細かな部品が含まれている。

K22-HDAのキットにはニードルバルブやバネ、圧入する円板などの細かな部品が含まれている。このキットも前述の、ノリモノランド、ponkichi173、barubon oota、チェンソー業者などで購入できる。

連結稈の高さ

HDAキャブではこの 連結稈の高さがアルミ本体の縁と面一になっていることが大切だ。

高さ確認のための各種キャブに使えるW形のゲージがあるが、本機の場合は単に面一かどうかなので、定規でも何でも構わない。この高さの調整には連結稈をドライバーやラジオペンチなどで曲げてやるだけで済む。

組立時にはガスケットの厚さが違えば連結稈と調整膜の当りが変わってしまうから、注意が必要だ。薄いシートから自作したガスケットの場合は燃料過多になり易いので、それなりに連結稈の高さを僅かに低くするなど工夫しなければならない。

面一になっているということは、先端が定規などに当たるかどうか、或いは当たっても針弁に動きが出ないこと。

完全オーバーホールとしては、このキャブは細かな金属部品まで全ての部品をアルミダイキャストの本体から取外すことが出来るので、上に示した完全キットの部品に新替が可能だ。しかし圧入してある円板を取出して交換品を圧入したりなどの交換には治具或いは適当な工具が必要で、その技もない私としては針弁の交換以外は実施したことはない。技術のある人にとってはどうということは無いのかもしれないので、マニュアルに則って実施すれば良いだろう。Walbro Service Manual には専門家向け?のこれら治工具キットが紹介されている。

過去に経験したキャブトラブル=破損=の実例

この写真は、磯で波に叩かれて岩にぶつかりISCネジの台座が割れてしまったもの。こんな時は紐、結束バンド等有合せの物でアクセルが戻り切らぬように縛っておけば何とか使える。

L/Hネジが固着していたのを知らず、ねじ切ってしまった!という失敗もある。

数か月使わなかったアクアスクータの調整ネジが固すぎるなあと感じながらドライバーで捩じったところ、ゆるくなったのでやれやれと思い、もう1本も同様にしたが・・・・調子は出ず、あとで気が付いたら2本とも途中で破断しており、キャブ全体が使用不能になってしまった。

これなど、燃料溜まりからネジの先端を確認し、CRCなどの緩め剤を使ったり、加熱したりすれば何とかなった筈だ。使用後の塩抜きなどに気を使い、防錆油を塗布するなど、長期使わない場合は特に注意が必要だ。

取付部=フランジなどの防水

前にも触れたが、キャブを取外すと再組付したあと浸水を起こし易い。そこで確認試験をするために既に紹介したビニ袋を使う方法があるが、よりホンモノらしい用具もある。

これは仲間が作ってくれた、プラグ孔にねじ込んで加圧するもの。自動車用のポンプを使う。

これは仲間が作ってくれた、プラグ孔にねじ込んで加圧するもの。自動車用のポンプを使う。水面で使用する本機に掛かる水圧はせいぜい+0.1気圧程度だが、波の圧力など余裕を見て+1気圧程度掛けて試験する。つまり1気圧≒100kPa程度でよい。あまり高くすると内部のオイルシールがずれるなどの心配がある。

この項、原版で2気圧掛けると書いて投稿してしまったが、あとで気が付いたら、メーター類は常圧つまり大気圧を0と表示しているので、それに習い、メーターとしては1気圧と訂正する。

こちらは空気孔にスノーケルの替りにねじ込んで加圧するもの。浮き輪用のポンプで数百円だが試験には十分な加圧が出来る。ゆるめるとシューっと空気が出てくる程だ。

こちらは空気孔にスノーケルの替りにねじ込んで加圧するもの。浮き輪用のポンプで数百円だが試験には十分な加圧が出来る。ゆるめるとシューっと空気が出てくる程だ。本当はスノーケルの先端にホースを付けるほうが、スノーケルのねじ込み部からの浸水も点検出来るからより好ましい。しかしこれはポンプを取外せば、「柔軟スノーケル」としてバケツなどで運転試験をするときにスノーケルが邪魔をせず威力を発揮する。傾けたり逆さにしたり、どんな姿勢でも試験OKだ。

キャブ周りの浸水防止としてはガスケットの交換とエルボの取付も大問題で、何度か痛い目に合っている。そのあたりは次回に

Blog第9回 整備編 -キャブレタ③ 終り

キャブの燃料流量調整膜はポンプ膜及びガスケット(パッキング)と組にした交換キットとしてWalbro純正品が販売されている。右はポンプ膜とそのガスケットだ。

キャブの燃料流量調整膜はポンプ膜及びガスケット(パッキング)と組にした交換キットとしてWalbro純正品が販売されている。右はポンプ膜とそのガスケットだ。

1年半ほど経過した調整膜が凸凹と変形しているのが解る。

1年半ほど経過した調整膜が凸凹と変形しているのが解る。

裏返したところ

裏返したところ ガスケットも取り去り、ついでに内部の汚れが無いことを確認しておく

ガスケットも取り去り、ついでに内部の汚れが無いことを確認しておく

かなりひどく変形し、硬化していた

かなりひどく変形し、硬化していた

こちらは別のもので、ひどい変形はないが、硬化してバネ性が低下している。使用は半年程だったと思うが、右の新品と比べると違いがよくわかる

こちらは別のもので、ひどい変形はないが、硬化してバネ性が低下している。使用は半年程だったと思うが、右の新品と比べると違いがよくわかる

連結稈にも問題なければ再組立をする。間違い易いが、必ずガスケットをキャブ本体に先に載せ、その上に金属円盤のある側を内側にして調整膜を載せる。位置決めのピンが2か所あるから穴が正しく合うようにして位置決めし、蓋を載せて4ヶ所のねじ止めをする。

連結稈にも問題なければ再組立をする。間違い易いが、必ずガスケットをキャブ本体に先に載せ、その上に金属円盤のある側を内側にして調整膜を載せる。位置決めのピンが2か所あるから穴が正しく合うようにして位置決めし、蓋を載せて4ヶ所のねじ止めをする。 上記の如く、今までポンプ膜が劣化していた経験は無く、ほとんど触る必要もないと感じている。しかしこれも折角キットに含まれるので、キャブ全体を取り外した場合はもちろん交換しながら点検はする。

上記の如く、今までポンプ膜が劣化していた経験は無く、ほとんど触る必要もないと感じている。しかしこれも折角キットに含まれるので、キャブ全体を取り外した場合はもちろん交換しながら点検はする。 本体アルミ表面に錆がでたり、ごみが付着していればポンプ膜が密着せず、機能が低下するだろうから、交換時はさっと表面を清掃し、今度はポンプ膜を先に本体のアルミに接するように載せ、それからガスケットを載せて蓋をする。これも位置決めピン2ヶ所が完全に合うように正しく組立てること。

本体アルミ表面に錆がでたり、ごみが付着していればポンプ膜が密着せず、機能が低下するだろうから、交換時はさっと表面を清掃し、今度はポンプ膜を先に本体のアルミに接するように載せ、それからガスケットを載せて蓋をする。これも位置決めピン2ヶ所が完全に合うように正しく組立てること。

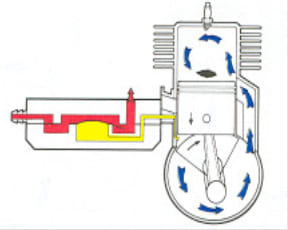

この図では解りづらいが、圧縮工程ではクランク室の圧力が低下して黄色で示す通路経由でポンプ膜が引っ張られて燃料が吸い込まれる。赤が燃料 青は混合気の流れ

この図では解りづらいが、圧縮工程ではクランク室の圧力が低下して黄色で示す通路経由でポンプ膜が引っ張られて燃料が吸い込まれる。赤が燃料 青は混合気の流れ 吸気工程では逆に圧力上昇でポンプ膜が押し上げられる。

吸気工程では逆に圧力上昇でポンプ膜が押し上げられる。

離島の宿に置きっぱなしにした結果、キャブが固着していた。海岸の車上でダイアフラムどころではなく、持参していた予備のキャブと交換している図

離島の宿に置きっぱなしにした結果、キャブが固着していた。海岸の車上でダイアフラムどころではなく、持参していた予備のキャブと交換している図