スタータケース先端軸受周りの亀裂防止・補強帯輪

誠に情けないが、スタータケースの樹脂は自然に亀裂が入り、高圧部浸水が起き易い。

前回に続き、亀裂防止の対策をした。

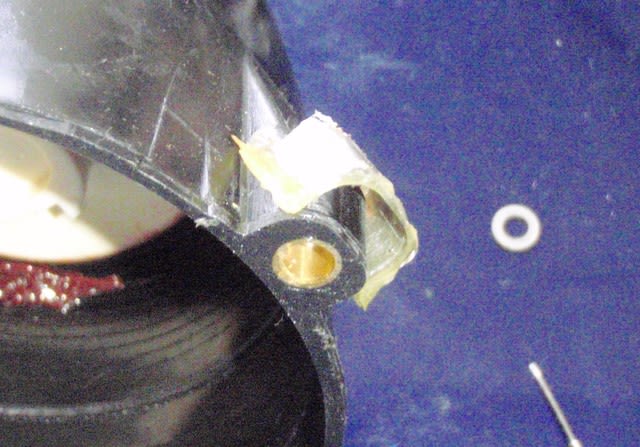

実は前回古いスタータケースに新たな亀裂が入ったことを紹介したが、今回も実寸合わせなどあれこれやっている内に、驚いたことに更に増えて亀裂が2カ所になってしまった。

派手に対向2カ所に亀裂

軸受部を越えて長い亀裂だ(縁が欠けているのは、今回試験目的で切取っただけ)

反対側も同じく長い亀裂

交換した廃棄品の事など通常は気にしないだろうが、何でこんな事が起きるのか、全く呆れてしまう。そして何より、手持品にも突然同じことが起きるのか、と不安になる。

改めて紹介すると、このスタータケースは Blog第11回で紹介した、Comer社に製造移管後初期の AS650組付品だ。取付ブラケット4カ所全てが割れて、1カ所は中まで達して浸水した。移管に伴う混乱で樹脂そのものが問題なのかもしれないが、同じ亀裂が今、最新製品にも発生しているのだから何をか言わんやだ。以前の Arkos社より樹脂の品質が低下している感じがする。

理解できないのは、取外してベランダ物置の、環境劣悪なジャンク箱に放り込んであった物を取り出してあれこれ見ている内にこうして新たに亀裂が入り、それが広がっていくこと。このまま放置しておくと全体がパカッと真っ二つに割れるんじゃないかと逆に期待してしまう。

組付しておかぬと割れるのか? グリスなど塗っておくべきか? ナイロン樹脂の様に水分と共に密封して置くべきか? PescaSubApneaには「シーズンオフにはビニ袋に入れて保管」との記述があったが、何か関連があるのだろうか? ・・・・海という過酷な環境で作動するものだから有り得ないと思いながらも、疑念が深まる。

こんな状況から軸受回りに不安が募り、怪しい細線巻付でなくしっかり補強することにした。

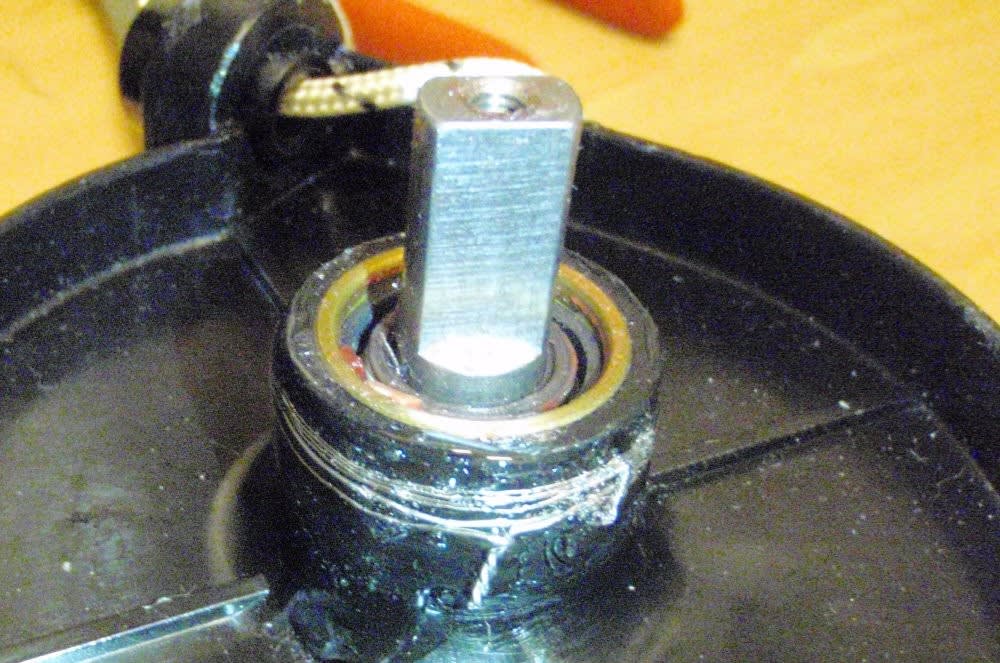

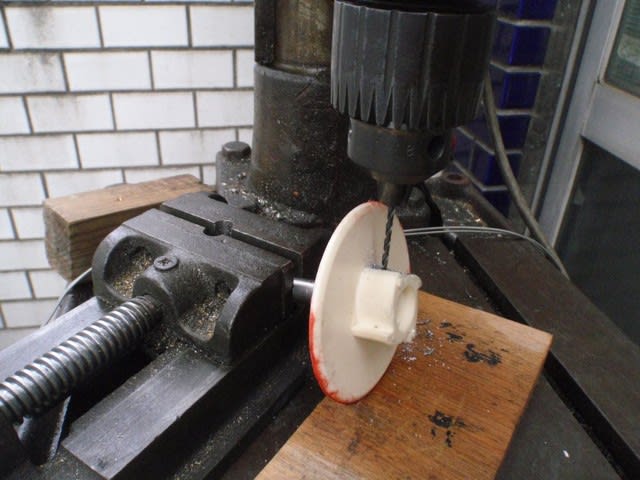

結局この部分の外径が25Φなので、内径が目的にぴったりの、SUS304の公称27.2Φ 肉厚1.2mmパイプを使った。こんな厚さは無用だが、パイプは標準品として入手できるから選んだだけで、一応内径は公称からして24.8mmという事になり、そのまま先端軸受け周りに5mm程挿込が出来る。テーパがあるので、押込めばがっちり嵌る。それだけでも十分割れ防止になると思うが10mm幅程は被せたいと、いい加減に先端のテーパに合せて内径を少々削った。

現実にはこんな加工でも私の腕とベビー旋盤では切断すら上手く出来ず、相変わらず文句たらたらディスクサンダやらグラインダを動員して大汗の手作業だ。ベビー旋盤はせいぜい真鍮か小径のSUS向きだ。

これは10mm幅の積りが切断ミスで8mm程度になってしまった物

スーパーマグナムのケースから、巻付けておいた細線を取り除いた。この様にドライバーでこじるとボンドSUが滑って外れる。基本的にはかなりしっかり留っているが、きれいに剥がすことが出来る。

その跡へ真面目にテーパ削りした幅12mm程の輪をセメダインPPXで接着した。この接着剤は初使用で効果の程は不明だ。マーカーペン型容器のプライマーを塗り、大急ぎで接着剤を流して補強輪を嵌込む。 効果は不明だが念のため輪の前後断面部にもプライマー・接着剤を流した。

こちらは予備機のスタータケースで、輪幅9mm程と短か目

ここにも前回紹介の如く、細線を巻いてセメダインEP001Nで留てあり、滑止の目的は果たしていた様だが、簡単に取除くことが出来た。

こんな輪を嵌めながら思ったが、割れは必ず?先端から生ずるので、内面テーパ削りなどせず、5mm幅程度に切出した輪で先端を押えるだけで十分ではないだろうか。内径25mmのパイプがあれば何でも構わないだろう。

しかし板金加工というか、このような作業は手間が掛る。そこで細線をぎっちり巻付けて締めながら硬質のエポキシで固めるというのはどうだろう。ノリモノランド推奨の JB Weld

等は強力で好適だろう。但しそのままでは滑って全体が脱落するだろうから、そこへセメダインPPXを流して更に固める。その後細線を撚合せた出っ張りなどはリールと干渉せぬよう削り落して構わない・・・・ 或いは炭素繊維など巻付けて PPXを流すとか。

既に割れが発生している場合は、必要なら破断面を少し削り取り十分脱脂して接着剤を流し、そこにこの輪を押嵌めすれば何とかなるかもしれない。リールと干渉しない程度に粘着テープで更に保護するべきか・・・・これはあくまで素人考へだ。

放置すると割れが広がる。

以上 気休めとは思いながらも、補強を施した。この先どれ程の故障・欠陥が出て来るのか、終りなき苦労が続く気がする。

新たに本機を入手する諸兄には、いきなり海へ持って行かずに、細心の注意を払って毎回事前の点検をして欲しい。バケツなどで構わないが水中での試験は必須だ。

以上

Blog 第61回 スタータケースの補強 終り=小坂夏樹=

誠に情けないが、スタータケースの樹脂は自然に亀裂が入り、高圧部浸水が起き易い。

前回に続き、亀裂防止の対策をした。

実は前回古いスタータケースに新たな亀裂が入ったことを紹介したが、今回も実寸合わせなどあれこれやっている内に、驚いたことに更に増えて亀裂が2カ所になってしまった。

派手に対向2カ所に亀裂

軸受部を越えて長い亀裂だ(縁が欠けているのは、今回試験目的で切取っただけ)

反対側も同じく長い亀裂

交換した廃棄品の事など通常は気にしないだろうが、何でこんな事が起きるのか、全く呆れてしまう。そして何より、手持品にも突然同じことが起きるのか、と不安になる。

改めて紹介すると、このスタータケースは Blog第11回で紹介した、Comer社に製造移管後初期の AS650組付品だ。取付ブラケット4カ所全てが割れて、1カ所は中まで達して浸水した。移管に伴う混乱で樹脂そのものが問題なのかもしれないが、同じ亀裂が今、最新製品にも発生しているのだから何をか言わんやだ。以前の Arkos社より樹脂の品質が低下している感じがする。

理解できないのは、取外してベランダ物置の、環境劣悪なジャンク箱に放り込んであった物を取り出してあれこれ見ている内にこうして新たに亀裂が入り、それが広がっていくこと。このまま放置しておくと全体がパカッと真っ二つに割れるんじゃないかと逆に期待してしまう。

組付しておかぬと割れるのか? グリスなど塗っておくべきか? ナイロン樹脂の様に水分と共に密封して置くべきか? PescaSubApneaには「シーズンオフにはビニ袋に入れて保管」との記述があったが、何か関連があるのだろうか? ・・・・海という過酷な環境で作動するものだから有り得ないと思いながらも、疑念が深まる。

こんな状況から軸受回りに不安が募り、怪しい細線巻付でなくしっかり補強することにした。

結局この部分の外径が25Φなので、内径が目的にぴったりの、SUS304の公称27.2Φ 肉厚1.2mmパイプを使った。こんな厚さは無用だが、パイプは標準品として入手できるから選んだだけで、一応内径は公称からして24.8mmという事になり、そのまま先端軸受け周りに5mm程挿込が出来る。テーパがあるので、押込めばがっちり嵌る。それだけでも十分割れ防止になると思うが10mm幅程は被せたいと、いい加減に先端のテーパに合せて内径を少々削った。

現実にはこんな加工でも私の腕とベビー旋盤では切断すら上手く出来ず、相変わらず文句たらたらディスクサンダやらグラインダを動員して大汗の手作業だ。ベビー旋盤はせいぜい真鍮か小径のSUS向きだ。

これは10mm幅の積りが切断ミスで8mm程度になってしまった物

スーパーマグナムのケースから、巻付けておいた細線を取り除いた。この様にドライバーでこじるとボンドSUが滑って外れる。基本的にはかなりしっかり留っているが、きれいに剥がすことが出来る。

その跡へ真面目にテーパ削りした幅12mm程の輪をセメダインPPXで接着した。この接着剤は初使用で効果の程は不明だ。マーカーペン型容器のプライマーを塗り、大急ぎで接着剤を流して補強輪を嵌込む。 効果は不明だが念のため輪の前後断面部にもプライマー・接着剤を流した。

こちらは予備機のスタータケースで、輪幅9mm程と短か目

ここにも前回紹介の如く、細線を巻いてセメダインEP001Nで留てあり、滑止の目的は果たしていた様だが、簡単に取除くことが出来た。

こんな輪を嵌めながら思ったが、割れは必ず?先端から生ずるので、内面テーパ削りなどせず、5mm幅程度に切出した輪で先端を押えるだけで十分ではないだろうか。内径25mmのパイプがあれば何でも構わないだろう。

しかし板金加工というか、このような作業は手間が掛る。そこで細線をぎっちり巻付けて締めながら硬質のエポキシで固めるというのはどうだろう。ノリモノランド推奨の JB Weld

等は強力で好適だろう。但しそのままでは滑って全体が脱落するだろうから、そこへセメダインPPXを流して更に固める。その後細線を撚合せた出っ張りなどはリールと干渉せぬよう削り落して構わない・・・・ 或いは炭素繊維など巻付けて PPXを流すとか。

既に割れが発生している場合は、必要なら破断面を少し削り取り十分脱脂して接着剤を流し、そこにこの輪を押嵌めすれば何とかなるかもしれない。リールと干渉しない程度に粘着テープで更に保護するべきか・・・・これはあくまで素人考へだ。

放置すると割れが広がる。

以上 気休めとは思いながらも、補強を施した。この先どれ程の故障・欠陥が出て来るのか、終りなき苦労が続く気がする。

新たに本機を入手する諸兄には、いきなり海へ持って行かずに、細心の注意を払って毎回事前の点検をして欲しい。バケツなどで構わないが水中での試験は必須だ。

以上

Blog 第61回 スタータケースの補強 終り=小坂夏樹=