慣らし運転完了後の状況

新品を持っての離島3週間の遠征では、第47回で記載の通り燃料に海水が混入し後半ではエンストを繰り返した。その為キャブレタ内に塩が付着している不安があった。

そこで遠征後2週間以上経ってしまったがやっと簡単な点検をした。

クランク室も気になるが、そちらは適宜始動して今のところは誤魔化している。

ところで、今回の水混入は、タンクキャップからじわじわと吸込まれ、点検せず毎回燃料を補充するだけにした怠慢が原因だと私的には結論付けた。

通常は長くて5日連続使用で遠征を終えるので、ある程度は混入しても悪影響が出る前に燃料を抜いてしまう。・・・・タンクの底にフィルタ付きの燃料吸込口が転がっている訳だが、僅かの水であれば、軽くて粘度の低い燃料のほうが専ら吸込まれて運転に影響しないのだろうとこれまた素人なりに想像している。

本機のフィルタは20ミリ径でチューブ差込口=吸込口は6ミリ程タンク底より高くなるから、かなりの水が溜まっても大丈夫・・・・なのだが、実際の海では振動と姿勢の変化でより少ない状態でも水が吸い込まれてしまう。

また、これまでの使用機種では、キャップには見掛は情ないがビニール片を噛ませて漏れを防いでもいた。それなのに新品だからと油断して何の対策もしなかったのも失敗だった。

それで思い出したが、離島の仲間でも、タンク内を明るいところで見ると底部に何となくモヤモヤしたものが見えるなどと呑気なことを言う者がいる。タンクの底からライトで照らせばよりはっきりするだろうが、毎週末使うので、ついつい燃料を注ぎ足すだけに終始してしまうのだろう。

こんな場合、いつも触れているが、スポイトでちょいと吸って観察するのがお奨めだ。

耐ガソリン性から適当とは言えないが、遠征先ではペットボトルを切取って透明なオイル(燃料)ジョッキとして短時間使用するのも便利だ。

以前記したが、何にも無い遠征先とか岩場によじ登って応急処置という場合の荒業としては・・・・全体をひっくり返し、水がキャップの辺りに集まったなと想像できたらキャップをちょっと緩めて排出する。そんな経験もある。

なお、抜出した燃料をどうするか?

私は少々ためらいながらも、遠征終了時には車輛に補充してしまう。わずかにオイル由来の白煙が発生することがあるが、数十リットルに最大40cc程度のオイルが混入するだけなので触媒なども大丈夫だろうと勝手に解釈している。

勿論、水が混入していては困るので、その都度確認はしっかりしている。

但し4ストバイクはタンク容量が数リットルしかないので白煙が目立つなど影響大で、好ましくないようだ。

簡単な点検をしたら

エアタンクとエルボ接続部はしっかり嵌っている。新品のうちは当然だ。

エルボを外してみると、3週間に約20時間しか使用しなかったが(その後20日間放置)タンク側のアルミ口金に塩が付着し、ひどく錆びている。今まで使った物とまったく同じで、耐銹性は低く、今後短時間にボロボロに錆び切れてしまうだろう。

また、派手に浸水させた訳でもないが、タンク内壁にも塩が付着しているのはいつもの通りで、水洗いしても簡単には除けない。

とりあえず口金を抜取り、水で塩を洗い流し、シリコーングリスを塗っておいた。ほんの気休めだ。

真鍮などでコピーを作って交換したいが、吸気抵抗を増さぬ様、薄く削る加工が必要であまり自信はない。

この口金は無くても使えるのだが、ホースバンドでどんどん締めるとタンク口が微妙にテーパ状に縮んでエルボが抜けやすくなる。

今まで私は液体ガスケットなどで封止してこの問題を凌いできたが、面倒なことだ。

なお、この口金の寸法は、私の計測では外径24.5ミリ。

内径は21.4ミリで、吸気抵抗を増さぬ様テーパ付。

鍔部の直径は28.6ミリ、厚さ1.8ミリ

全体の高さは8.4ミリ

また、エアタンク接続口は外径29.5ミリ 内径24ミリだった。

25Φ程度のパイプがあれば、鍔は必ずしも必要とは思われないので、何とかなるかもしれない。・・・・いや、それよりはComer社の方で、材質をアルミからステンレスなどに変更して欲しいものだ。

エルボにもかなりの塩が析出していたが、外して水洗しそのまま装着し直した。

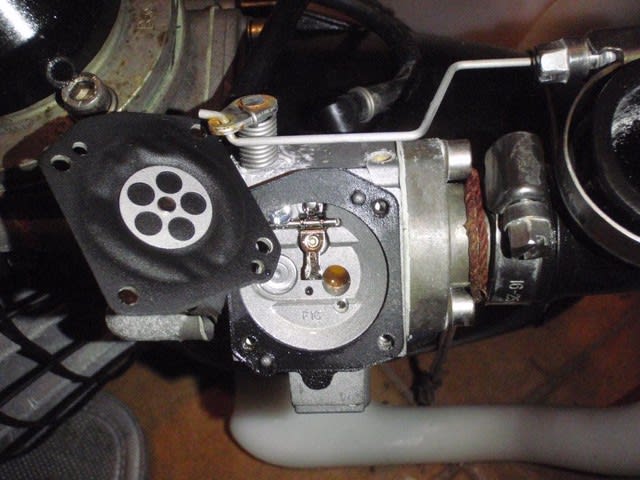

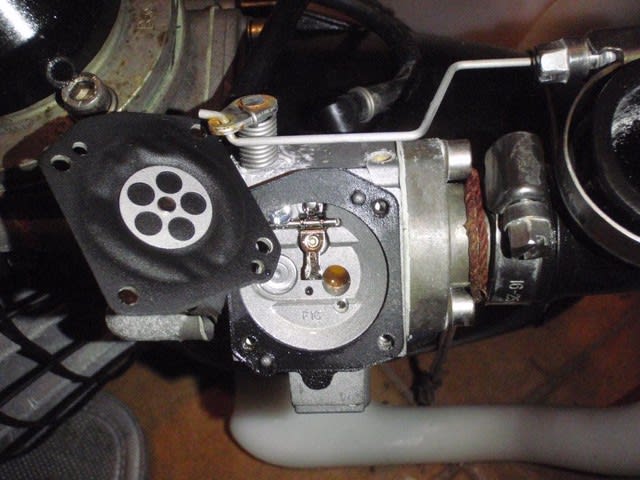

キャブの上部燃料溜まりと流量調整膜には塩は殆ど無い。写真を拡大してみると結晶が付着しているようにも見えるがごく微量だ。

なお、キャブの入口側を見る限りでは空気流路に塩の付着は無かった。

運転中は常に気流があり、僅かでも侵入した海水・しぶきは蒸発を繰り返して塩が析出・乾燥する。かと言って毎回タンクを外して水洗・錆止めと言う訳にも行くまい。

付着した塩は簡単には取れないが、次回使う頃には潮解してキャブへ吸込まれ易くなってしまうかもしれない。

塩分が本機全体へどれほど影響するかは解らないが、キャブの詰まり、プラグの絶縁低下、ベアリング類の錆など、良いことは無さそうだ。

使用上しぶきは浴び続けるし、ちょっとしたことで少量の海水が入ってしまうなど塩分は避け難い問題だ。

私は実行していないが、スノーケルの延長パイプは常に装着して少しでも波しぶきの少ない空気を吸入させるべきかもしれない。

そう言えば脱塩剤というものもあるが、どんなものだろう。

キャブの燃料ポンプ側も点検すべきだろうが、今回は省略した。

始動ロープ

これは点検ではなく、安心料として切れる心配のないダイニーマ紐に交換しただけだ。しかし原品を見ると紐が3ミリ径と細目で、リール内で一部噛み合って巻かれていた。こうした状態ではうっかりすると紐がお互いの摩擦で切れ易くなるというので要注意だ。尤も、紐が濡れた状態であれば潤滑されて深刻な問題にはならないかもしれない。

今回は4ミリ径のダイニーマ(青色)で、原品と同じ長さの紐を巻込んだ。

なお、これから1~2カ月は水温上昇を待ち、それから本機使用を再開および詳細な点検をしたいと思う。その間にホース排気方式への改造などを予定している

すっかり懲りているので、今後毎月の遠征前には、自宅で必ず簡易ポンプでの加圧検査をすることにした。そういえば、最近の遠征中に気が付けば、海水やら砂を吸込んで簡易ポンプ内のバネが錆びてしまっていた。ゴムボート型の梵天(ブッシャー・ガーディアン)にも必需品だが、安価なものだけに余り多くは要求できないようだ。

以上

Blog 第50回 スーパーマグナムの簡易点検 終り =小坂夏樹=

新品を持っての離島3週間の遠征では、第47回で記載の通り燃料に海水が混入し後半ではエンストを繰り返した。その為キャブレタ内に塩が付着している不安があった。

そこで遠征後2週間以上経ってしまったがやっと簡単な点検をした。

クランク室も気になるが、そちらは適宜始動して今のところは誤魔化している。

ところで、今回の水混入は、タンクキャップからじわじわと吸込まれ、点検せず毎回燃料を補充するだけにした怠慢が原因だと私的には結論付けた。

通常は長くて5日連続使用で遠征を終えるので、ある程度は混入しても悪影響が出る前に燃料を抜いてしまう。・・・・タンクの底にフィルタ付きの燃料吸込口が転がっている訳だが、僅かの水であれば、軽くて粘度の低い燃料のほうが専ら吸込まれて運転に影響しないのだろうとこれまた素人なりに想像している。

本機のフィルタは20ミリ径でチューブ差込口=吸込口は6ミリ程タンク底より高くなるから、かなりの水が溜まっても大丈夫・・・・なのだが、実際の海では振動と姿勢の変化でより少ない状態でも水が吸い込まれてしまう。

また、これまでの使用機種では、キャップには見掛は情ないがビニール片を噛ませて漏れを防いでもいた。それなのに新品だからと油断して何の対策もしなかったのも失敗だった。

それで思い出したが、離島の仲間でも、タンク内を明るいところで見ると底部に何となくモヤモヤしたものが見えるなどと呑気なことを言う者がいる。タンクの底からライトで照らせばよりはっきりするだろうが、毎週末使うので、ついつい燃料を注ぎ足すだけに終始してしまうのだろう。

こんな場合、いつも触れているが、スポイトでちょいと吸って観察するのがお奨めだ。

耐ガソリン性から適当とは言えないが、遠征先ではペットボトルを切取って透明なオイル(燃料)ジョッキとして短時間使用するのも便利だ。

以前記したが、何にも無い遠征先とか岩場によじ登って応急処置という場合の荒業としては・・・・全体をひっくり返し、水がキャップの辺りに集まったなと想像できたらキャップをちょっと緩めて排出する。そんな経験もある。

なお、抜出した燃料をどうするか?

私は少々ためらいながらも、遠征終了時には車輛に補充してしまう。わずかにオイル由来の白煙が発生することがあるが、数十リットルに最大40cc程度のオイルが混入するだけなので触媒なども大丈夫だろうと勝手に解釈している。

勿論、水が混入していては困るので、その都度確認はしっかりしている。

但し4ストバイクはタンク容量が数リットルしかないので白煙が目立つなど影響大で、好ましくないようだ。

簡単な点検をしたら

エアタンクとエルボ接続部はしっかり嵌っている。新品のうちは当然だ。

エルボを外してみると、3週間に約20時間しか使用しなかったが(その後20日間放置)タンク側のアルミ口金に塩が付着し、ひどく錆びている。今まで使った物とまったく同じで、耐銹性は低く、今後短時間にボロボロに錆び切れてしまうだろう。

また、派手に浸水させた訳でもないが、タンク内壁にも塩が付着しているのはいつもの通りで、水洗いしても簡単には除けない。

とりあえず口金を抜取り、水で塩を洗い流し、シリコーングリスを塗っておいた。ほんの気休めだ。

真鍮などでコピーを作って交換したいが、吸気抵抗を増さぬ様、薄く削る加工が必要であまり自信はない。

この口金は無くても使えるのだが、ホースバンドでどんどん締めるとタンク口が微妙にテーパ状に縮んでエルボが抜けやすくなる。

今まで私は液体ガスケットなどで封止してこの問題を凌いできたが、面倒なことだ。

なお、この口金の寸法は、私の計測では外径24.5ミリ。

内径は21.4ミリで、吸気抵抗を増さぬ様テーパ付。

鍔部の直径は28.6ミリ、厚さ1.8ミリ

全体の高さは8.4ミリ

また、エアタンク接続口は外径29.5ミリ 内径24ミリだった。

25Φ程度のパイプがあれば、鍔は必ずしも必要とは思われないので、何とかなるかもしれない。・・・・いや、それよりはComer社の方で、材質をアルミからステンレスなどに変更して欲しいものだ。

エルボにもかなりの塩が析出していたが、外して水洗しそのまま装着し直した。

キャブの上部燃料溜まりと流量調整膜には塩は殆ど無い。写真を拡大してみると結晶が付着しているようにも見えるがごく微量だ。

なお、キャブの入口側を見る限りでは空気流路に塩の付着は無かった。

運転中は常に気流があり、僅かでも侵入した海水・しぶきは蒸発を繰り返して塩が析出・乾燥する。かと言って毎回タンクを外して水洗・錆止めと言う訳にも行くまい。

付着した塩は簡単には取れないが、次回使う頃には潮解してキャブへ吸込まれ易くなってしまうかもしれない。

塩分が本機全体へどれほど影響するかは解らないが、キャブの詰まり、プラグの絶縁低下、ベアリング類の錆など、良いことは無さそうだ。

使用上しぶきは浴び続けるし、ちょっとしたことで少量の海水が入ってしまうなど塩分は避け難い問題だ。

私は実行していないが、スノーケルの延長パイプは常に装着して少しでも波しぶきの少ない空気を吸入させるべきかもしれない。

そう言えば脱塩剤というものもあるが、どんなものだろう。

キャブの燃料ポンプ側も点検すべきだろうが、今回は省略した。

始動ロープ

これは点検ではなく、安心料として切れる心配のないダイニーマ紐に交換しただけだ。しかし原品を見ると紐が3ミリ径と細目で、リール内で一部噛み合って巻かれていた。こうした状態ではうっかりすると紐がお互いの摩擦で切れ易くなるというので要注意だ。尤も、紐が濡れた状態であれば潤滑されて深刻な問題にはならないかもしれない。

今回は4ミリ径のダイニーマ(青色)で、原品と同じ長さの紐を巻込んだ。

なお、これから1~2カ月は水温上昇を待ち、それから本機使用を再開および詳細な点検をしたいと思う。その間にホース排気方式への改造などを予定している

すっかり懲りているので、今後毎月の遠征前には、自宅で必ず簡易ポンプでの加圧検査をすることにした。そういえば、最近の遠征中に気が付けば、海水やら砂を吸込んで簡易ポンプ内のバネが錆びてしまっていた。ゴムボート型の梵天(ブッシャー・ガーディアン)にも必需品だが、安価なものだけに余り多くは要求できないようだ。

以上

Blog 第50回 スーパーマグナムの簡易点検 終り =小坂夏樹=