4年間頻繁に使用するものの整備は殆どしなかったという、離島の仲間のAS650が故障で最近完全分解整備をしたという。気になる情報もあるので取敢えず簡単に紹介したい。

状況としては:

①他の仲間の物に比べて始動紐が以前から軽い感じだったが、突然始動しなくなった。

②始動ロープは引けるが、圧縮圧が300kPa(≒3kg)以下に低下していた。

③ピストン・シリンダの故障と判断して分解した。

④スタータケースのブラケット2か所から割れがOリング部に達していた。高圧部には長期間に亘って浸水したらしく内部はひどく錆びていたが、高圧は出ていた。

⑤コンロッド小端部ベアリングの縁が欠けており、その破片がピストン頂部を傷つけ、ピストンリングに引っ掛かって動きを封じていた。

致命的な故障は⑤であり、ピストンとリングがやられて圧縮漏れとなっていた。どうやら小端部ベアリングはピストン・シリンダ破壊の最大の元凶らしい。ここ1年ほどで私も含めて仲間内の現用AS650形4台中3台が同じ目に合っている。それ故2012年型からはこの部品を変更したのだろう。口惜しいことにこれら4台は全てそれ以前の物だ。

霧化した燃料中のオイル分がこのベアリングに充分補給されなければ、新品を使ってもあっという間に摩擦で焼付き、破壊し、大損害と言う事になるから、考えると恐ろしくなる。長距離を移動することの多い離島では特に要注意だ。これからは最高回転数の追及はやめて、ある程度安全運転というか経済運転、或いは間欠的な運転を心掛けたほうが賢いと思う。

その従来からのコンロッド小端部ベアリングは2010年型まではシェル(外輪)型で型番HK1010

外輪型ベアリング

焼付によってこの外輪の縁が欠けて悪さをする。

これに対し、2012年型からのベアリング型番は次の様な保持器付k10x14x10であり、コロがむき出しで見るからに燃料からのオイル分が附着しやすく、耐久性が良さそうに感じられる。

保持器付ベアリング

この改良は、先立ってあれこれと耐久性を追求したスーパーマグナムに採用されたもので、それを毎週酷使している離島の仲間の場合は、2年たってもこの故障は無いという。

・・・・となると、今後新規購入の場合は耐久性を考えて2012年以後の物か、スーパーマグナムにすべきだろう。実際、ノリモノランドでもスーパーマグナムばかりが売れているらしい。

なお、当人によれば、当初からスーパーマグナムのスピードはAS650との違いがなく、期待を裏切られたが、最近これを購入した更に別の仲間の場合は、同じスーパーマグナムなのにかなり速いという。公称出力からしても顕著な差は無い筈だが、新旧或いは整備状態で差が出ているのだろうか。これから圧縮圧などを測ってみるらしい。

話を本筋に戻すが、では旧型のベアリングを保持器付に交換できるのだろうか??

今回は外径、内径、幅の全てが同寸なので互換性があると期待し、組立時に後者を組み込もうとした。ところがコンロッド小端部に挿入すると、今まで入っていたピストンピンが挿入できなくなって、互換性が無いことが判った。

互換性が無いから、未だにComer社では交換部品として両者を用意しているのだろうか。

この辺は素人の悲しさで判断できない。重要な回転部分だが、思い切ってピストンピンを少々削って挿入してしまう手があるかもしれないと、仲間と話している。但し、コロが直接当る事になるので、小端部穴の内面が充分硬くないと摩耗も考えられる。コンロッドに違いがあるかどうか??

・・・・・と、ここまで書いて不安になり、いつもの PescaSubApnea.net を探したところ、編集委員?の Paluzzo氏が、こんなことを答えていた。例によって怪しい自動翻訳だが:

「コンロッド小端部の保持器付ベアリングは、内径は同じ10mmだがシェル(外輪)型より外径が0.03mm大きい。

サンドペーパーで無理に小端部穴を拡げ、保持器付ベアリングを挿入するなどしては駄目だ。節分から立春までしかもたない!」 つまり1日もたない・・・・と言っている。

コンロッド穴の硬度が低いと言いたいのか、良く解らないが、否定されてしまった。

この事からすると、仲間の場合は「無理?に保持器付を挿入したものの、その分内径が(遊びがある分)押し潰されてピストンピンが入らなくなった」と言う事だろうと想像する。

そうすると、たとえピストンピンを削って挿入したとしても、やはりすぐ破壊と言う事になる。

結局は元通りのベアリング型式を使わねばならない!

ということで、互換性は無いとの結論は出たが、この様なベアリングの焼き付き破壊を何度も経験すると、エンジン停止法で紹介した様な、スノーケルを塞ぐ、或いは燃料コックを閉じるという停止法はするべきではないと考え始めた。

そこで現在は、エンジン停止法としては、再始動時に、燃料過多でプラグ被りし易いという問題はあるが、

チョークを掛けてエンジンを止める

ことにしている。

気が付くとマニュアルにも、チョークで各部に充分潤滑油が行渡るようにして止めろとなっている。ただ、以前からその説明が有ったかどうか、うかつにも記憶が無い。

④のスタータケース割れは、第27回で写真を追加した如く私自身も別の物で経験している通りだ。また、長期に亘る浸水でも高圧発生回路=CDIの樹脂封止が優秀で機能を保っているというのも同じだ。ケースのブラケットは折に触れて割れの点検をするべきだ。

Oリング溝も当然ながら錆で凸凹していたが、磨いて滑らかにしただけで、再使用したという。

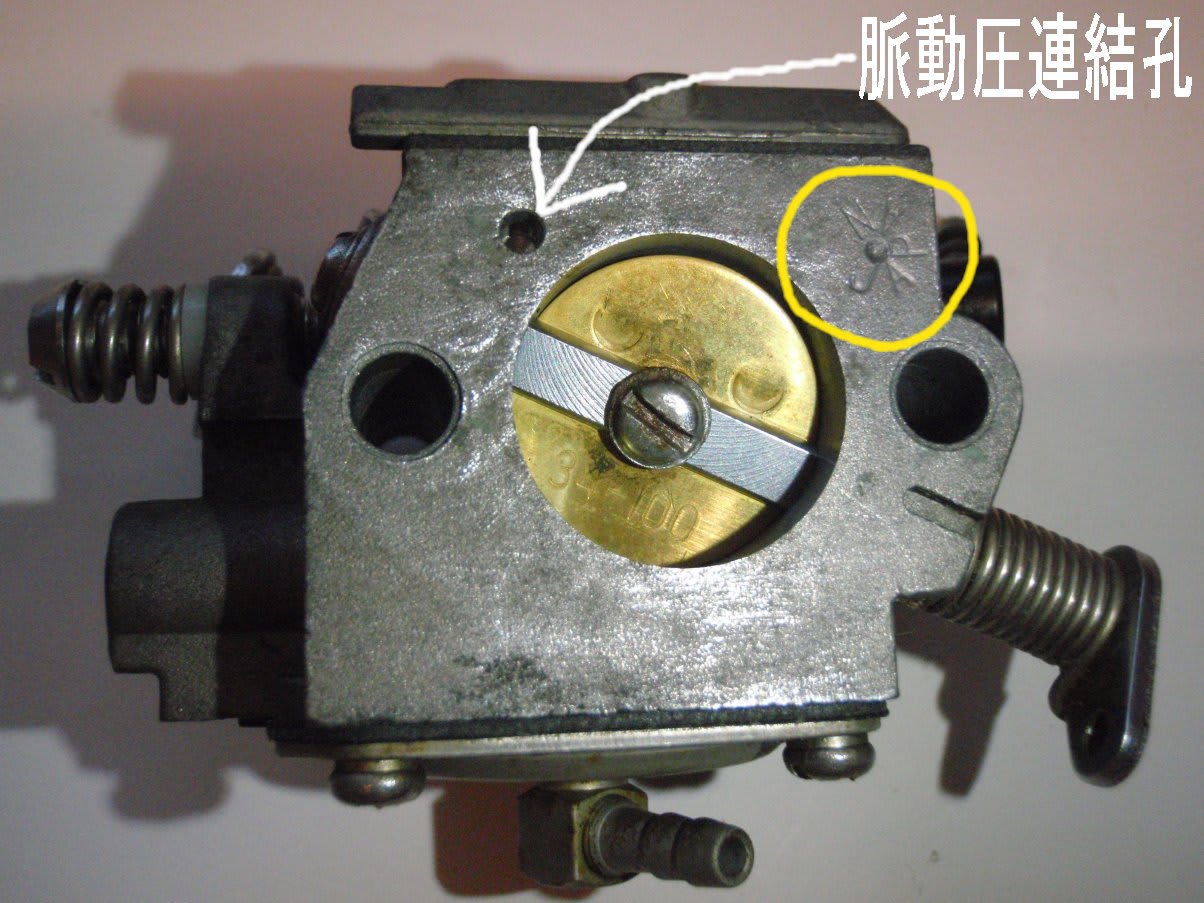

分解整備時の写真は、初めて分解整備をする羽目になった仲間が、作業順序を確認するために撮っただけなので、適当なものが少なく、こんな程度だ:

分解前の圧縮圧は300kPa以下

浸水高圧部の錆

ピストン頂部の傷

ピストンリングに欠片が引っ掛かっていたが、この写真でははっきりしない。ピストンとリングは交換したが、シリンダの損傷は意外にも殆どなくて再使用した。

スタータ部のOリング溝(右端)の錆・汚れ

その他に、マフラ内も点検したそうだが、Blog第23回で私が経験した様な残滓の固着は無かったという。私の場合があまりにも特殊だったのかもしれない。

シールの問題

組立に当って、シール類は第26回の交換部品表の要領で交換したが、プロペラシャフトシールは純正部品を使った。ただ、このシールは2つを背中合わせに挿入してあり、浸水は無かったという。

前にも記したが、シールを背中合わせにするのは船外機プロペラシャフトでは普通に行われているらしい。本機の場合は2個共外向きの場合と、背中合わせの場合とがあって、Comer社が迷っている??のかと不思議に思う。

仲間の説では:

船外機はシールの内側にギヤオイルを満たしているので、外への漏れ止めとして1個は内側に向け、外側の1個は水の侵入防止の為に外向きにする。しかし本機の場合は内側が粘度の高いグリスであり、クランク室側のメインシールもあるので浸水だけを意識して2個共外向きが正しいのではないかという。専門家に尋ねてもはっきりしない問題ではある。

以上、今回は仲間の作業内容を紹介するに留めた。

********

既に記したことだが、素人の私が理解できるような技術範囲は既に投稿済で、そろそろネタ切れとなってきた。しかし、本機には呆れるほど次々と問題が発生するので、ある種愚痴をこぼす様にずるずると続けてしまっている。

それをこのまま繰返していくのが「ブログ」というものの本質なのかもしれないが、心苦しい限りだ。

当面の課題としては、第23回~で整備し、第27回で不調さを紹介した私の1号機(主機)を再び海で確認する事であり、傷が付いたままのピストンを再組付したことが適切だったのか気になってきたので、検証したい。

Blog第28回 AS650整備情報(ピストンベアリング) 終り =小坂夏樹=

状況としては:

①他の仲間の物に比べて始動紐が以前から軽い感じだったが、突然始動しなくなった。

②始動ロープは引けるが、圧縮圧が300kPa(≒3kg)以下に低下していた。

③ピストン・シリンダの故障と判断して分解した。

④スタータケースのブラケット2か所から割れがOリング部に達していた。高圧部には長期間に亘って浸水したらしく内部はひどく錆びていたが、高圧は出ていた。

⑤コンロッド小端部ベアリングの縁が欠けており、その破片がピストン頂部を傷つけ、ピストンリングに引っ掛かって動きを封じていた。

致命的な故障は⑤であり、ピストンとリングがやられて圧縮漏れとなっていた。どうやら小端部ベアリングはピストン・シリンダ破壊の最大の元凶らしい。ここ1年ほどで私も含めて仲間内の現用AS650形4台中3台が同じ目に合っている。それ故2012年型からはこの部品を変更したのだろう。口惜しいことにこれら4台は全てそれ以前の物だ。

霧化した燃料中のオイル分がこのベアリングに充分補給されなければ、新品を使ってもあっという間に摩擦で焼付き、破壊し、大損害と言う事になるから、考えると恐ろしくなる。長距離を移動することの多い離島では特に要注意だ。これからは最高回転数の追及はやめて、ある程度安全運転というか経済運転、或いは間欠的な運転を心掛けたほうが賢いと思う。

その従来からのコンロッド小端部ベアリングは2010年型まではシェル(外輪)型で型番HK1010

外輪型ベアリング

焼付によってこの外輪の縁が欠けて悪さをする。

これに対し、2012年型からのベアリング型番は次の様な保持器付k10x14x10であり、コロがむき出しで見るからに燃料からのオイル分が附着しやすく、耐久性が良さそうに感じられる。

保持器付ベアリング

この改良は、先立ってあれこれと耐久性を追求したスーパーマグナムに採用されたもので、それを毎週酷使している離島の仲間の場合は、2年たってもこの故障は無いという。

・・・・となると、今後新規購入の場合は耐久性を考えて2012年以後の物か、スーパーマグナムにすべきだろう。実際、ノリモノランドでもスーパーマグナムばかりが売れているらしい。

なお、当人によれば、当初からスーパーマグナムのスピードはAS650との違いがなく、期待を裏切られたが、最近これを購入した更に別の仲間の場合は、同じスーパーマグナムなのにかなり速いという。公称出力からしても顕著な差は無い筈だが、新旧或いは整備状態で差が出ているのだろうか。これから圧縮圧などを測ってみるらしい。

話を本筋に戻すが、では旧型のベアリングを保持器付に交換できるのだろうか??

今回は外径、内径、幅の全てが同寸なので互換性があると期待し、組立時に後者を組み込もうとした。ところがコンロッド小端部に挿入すると、今まで入っていたピストンピンが挿入できなくなって、互換性が無いことが判った。

互換性が無いから、未だにComer社では交換部品として両者を用意しているのだろうか。

この辺は素人の悲しさで判断できない。重要な回転部分だが、思い切ってピストンピンを少々削って挿入してしまう手があるかもしれないと、仲間と話している。但し、コロが直接当る事になるので、小端部穴の内面が充分硬くないと摩耗も考えられる。コンロッドに違いがあるかどうか??

・・・・・と、ここまで書いて不安になり、いつもの PescaSubApnea.net を探したところ、編集委員?の Paluzzo氏が、こんなことを答えていた。例によって怪しい自動翻訳だが:

「コンロッド小端部の保持器付ベアリングは、内径は同じ10mmだがシェル(外輪)型より外径が0.03mm大きい。

サンドペーパーで無理に小端部穴を拡げ、保持器付ベアリングを挿入するなどしては駄目だ。節分から立春までしかもたない!」 つまり1日もたない・・・・と言っている。

コンロッド穴の硬度が低いと言いたいのか、良く解らないが、否定されてしまった。

この事からすると、仲間の場合は「無理?に保持器付を挿入したものの、その分内径が(遊びがある分)押し潰されてピストンピンが入らなくなった」と言う事だろうと想像する。

そうすると、たとえピストンピンを削って挿入したとしても、やはりすぐ破壊と言う事になる。

結局は元通りのベアリング型式を使わねばならない!

ということで、互換性は無いとの結論は出たが、この様なベアリングの焼き付き破壊を何度も経験すると、エンジン停止法で紹介した様な、スノーケルを塞ぐ、或いは燃料コックを閉じるという停止法はするべきではないと考え始めた。

そこで現在は、エンジン停止法としては、再始動時に、燃料過多でプラグ被りし易いという問題はあるが、

チョークを掛けてエンジンを止める

ことにしている。

気が付くとマニュアルにも、チョークで各部に充分潤滑油が行渡るようにして止めろとなっている。ただ、以前からその説明が有ったかどうか、うかつにも記憶が無い。

④のスタータケース割れは、第27回で写真を追加した如く私自身も別の物で経験している通りだ。また、長期に亘る浸水でも高圧発生回路=CDIの樹脂封止が優秀で機能を保っているというのも同じだ。ケースのブラケットは折に触れて割れの点検をするべきだ。

Oリング溝も当然ながら錆で凸凹していたが、磨いて滑らかにしただけで、再使用したという。

分解整備時の写真は、初めて分解整備をする羽目になった仲間が、作業順序を確認するために撮っただけなので、適当なものが少なく、こんな程度だ:

分解前の圧縮圧は300kPa以下

浸水高圧部の錆

ピストン頂部の傷

ピストンリングに欠片が引っ掛かっていたが、この写真でははっきりしない。ピストンとリングは交換したが、シリンダの損傷は意外にも殆どなくて再使用した。

スタータ部のOリング溝(右端)の錆・汚れ

その他に、マフラ内も点検したそうだが、Blog第23回で私が経験した様な残滓の固着は無かったという。私の場合があまりにも特殊だったのかもしれない。

シールの問題

組立に当って、シール類は第26回の交換部品表の要領で交換したが、プロペラシャフトシールは純正部品を使った。ただ、このシールは2つを背中合わせに挿入してあり、浸水は無かったという。

前にも記したが、シールを背中合わせにするのは船外機プロペラシャフトでは普通に行われているらしい。本機の場合は2個共外向きの場合と、背中合わせの場合とがあって、Comer社が迷っている??のかと不思議に思う。

仲間の説では:

船外機はシールの内側にギヤオイルを満たしているので、外への漏れ止めとして1個は内側に向け、外側の1個は水の侵入防止の為に外向きにする。しかし本機の場合は内側が粘度の高いグリスであり、クランク室側のメインシールもあるので浸水だけを意識して2個共外向きが正しいのではないかという。専門家に尋ねてもはっきりしない問題ではある。

以上、今回は仲間の作業内容を紹介するに留めた。

********

既に記したことだが、素人の私が理解できるような技術範囲は既に投稿済で、そろそろネタ切れとなってきた。しかし、本機には呆れるほど次々と問題が発生するので、ある種愚痴をこぼす様にずるずると続けてしまっている。

それをこのまま繰返していくのが「ブログ」というものの本質なのかもしれないが、心苦しい限りだ。

当面の課題としては、第23回~で整備し、第27回で不調さを紹介した私の1号機(主機)を再び海で確認する事であり、傷が付いたままのピストンを再組付したことが適切だったのか気になってきたので、検証したい。

Blog第28回 AS650整備情報(ピストンベアリング) 終り =小坂夏樹=