http://www.newsdigest.de/newsde/features/8381-martin-luther-500-jahre-reformation.html

1517年、神聖ローマ帝国。一人の修道士が教会へぶつけた怒りは人々を動かし、時の技術も味方につけてキリスト教に新しい宗派を生んだ。後に連邦制のドイツほか近代国家の成立にも繋がる、対立と和解の物語。500周年を迎える今年、宗教改革の日(10月31日)はドイツ全州で祝日となる。

時代背景

どうして起こったの?

カトリック教会が支配する階級社会

500年前の中世ヨーロッパは、パソコンも携帯電話も、スーパーマーケットもなく、一般の人々の生活は、現代の感覚からは想像もつかないほどに質素だった。公衆衛生や医療も整備されておらず、ペストなどの大流行も人々をパニックに陥れた。地獄や魔女の存在もごく身近に感じられるほど、不確かな世界。当時の階級社会は、トップにローマ・カトリックの教皇が君臨し、各地の王や諸侯たちがそれに続き、農民や商人など一般の人は最下部に属していた。農民らは領主を通して教会に仕え、皇帝の戴冠式がローマ教皇によって行われていたことに象徴されるように、カトリック教会が社会を支配していた。

贖宥状(免罪符)の販売、腐敗する権力

人は死ぬと地獄に行き、燃え盛る炎で焼かれてしまうと信じられていた時代。聖職者は神の代理人とあがめられていたが、教会は人々の罪を救うとして「贖宥状(しょくゆうじょう)(免罪符)」を販売しはじめる。不安や恐怖など、人々の心の隙を利用し、生まれ持った罪や犯した罪を救済する方法はこれを買うことのみと宣伝する聖職者も。不満や批判が高まる中、ローマの聖ピエトロ大聖堂などの建設に巨額のお金を必要とした教会は1515年、神聖ローマ帝国(後のドイツ)でも贖宥状を販売。利権を求める王や諸侯らの下心も相まって、教会の権力を支えるこのシステムは次第に肥大化し、腐敗していった。

教会で語られる言葉を人々は理解できなかった!

驚くべきことに、当時はローマの名の下、礼拝や聖歌など教会で使用される言葉は全てラテン語だった。人々は教会の壁に飾られた絵画やステンドグラス、聖人らの彫刻などを眺め、そこに描かれている聖書の内容を理解しようとするも、礼拝中に何が話されているのかは全く分かっていなかった。

世界最大のゴシック建築、ケルン大聖堂のステンドグラス

世界最大のゴシック建築、ケルン大聖堂のステンドグラス

宗教改革の主人公

ルターは何をしたの?

死の恐怖から修道士へ

アイスレーベンの農家の家系に生まれたルター。農夫から経営者に転身した父ハンスは息子にも学問の道を選ばせた。ルターは父の期待通り当時の大都市エアフルトで教養学を修める。しかし、法律を学び始めた22歳の夏、帰省旅行の道中で雷雨に遭遇。稲妻とともに投げ倒され、死の恐怖を味わったルターは「聖アンナ! 私は修道士になります、お助けください!」と叫ぶ。当時は聖人を通して神に祈ることが普通だったのだ。激怒する父や止める友人らをよそに、ルターはアウグスティヌス修道院の修道士になり、聖書研究に打ち込みはじめた。

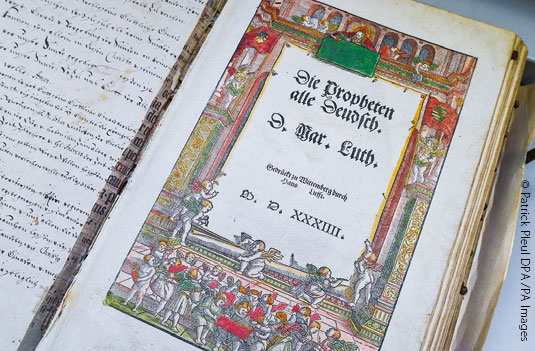

すべての人に聖書を

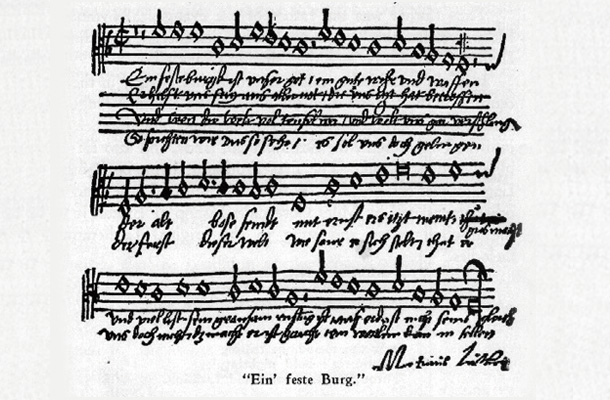

ラテン語だけでなく、ギリシャ語やヘブライ語にまで遡って聖書を読んだルターは、教会や聖人を通さずとも、人は誰でも聖書を読むことで、神に直接祈り、神の慈悲を受けることができると説いた。そのためには聖書をラテン語から民衆の言葉であるドイツ語に訳す必要性を痛感。後に出版したルター訳の聖書はその後近代ドイツ語の統一に影響を与える。また、聖書の理解には時に歌いながら祈ることも大切と考え、簡単なドイツ語の賛美歌(Choral)を作り、自らリュートを演奏して歌った。日本でも有名な「神はわがやぐら」はよく知られる1曲だが、ナチスの行進曲に利用された暗い歴史もある。

95か条の提題

聖書に書いてあることのみを信仰とするべきだ!と確信したルターは、修道士の立場で当時濫用されていたカトリック教会の贖宥状制度を批判。教会は自ら変わるべきだとした。これが、1517年10月31日、ヴィッテンベルクの教会の門に打ち付けられた、宗教改革の大きなうねりに繋がる「95か条の提題」。一方、カトリック教会はルターに自説を撤回するよう迫る。これを拒否したルターは1521年、ついに教会を破門される。同年ヴォルムス帝国議会で神聖ローマ皇帝カール5世に召喚を受けるが、ここでも自説の撤回を拒否し、帝国追放を宣言される。その帰り道、ルターを支持していた有力諸侯の一人、ザクセン選帝侯フリードリヒ3世(賢公)に保護され、居城であるヴァルトブルク城にて新約聖書のドイツ語訳を完成させた。

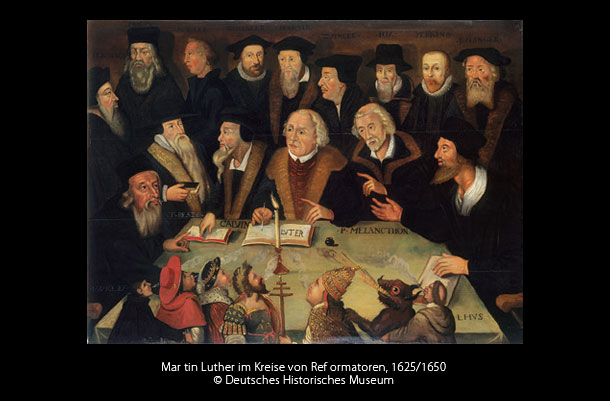

仲間とともに

腐敗する権力に立ち向かったルターの怒りは人々の共感を呼び、宗教改革の勢いは各地に広がった。1517年にヴィッテンベルク大学の教授に就任したフィリップ・メランヒトンは、ルターの思想の体系化に尽力。フリードリヒ3世は皇帝カール5世誕生の立役者であったこともあり、ローマからのルターの引渡しにも応じずルターを匿った。北部ドイツ語を味方に、ハンブルク、リューベック、コペンハーゲンなど北部の各都市を回り、ルターの教えを広めたのはヨハネス・ブーゲンハーゲン。ヴィッテンベルクを拠点に宮廷画家としてフリードリヒ3世に仕えたルネッサンスの画家ルーカス・クラナッハ(父)は、数多くの絵画を通してプロテスタントの宗教精神を伝えている。

忘れてならないのは、危険を顧みず修道院を抜け出し、ルターを追い掛けた修道女、カタリナ・フォン・ボラ。聖書に根拠はないものの、肉体的欲望は罪であるとされ、聖職者の結婚など到底認められなかった時代、二人は結婚し6人の子どもに恵まれた。一躍有名になったヴィッテンベルクには各地から学者が集まった。ルターの自宅にも次々と論者が訪れ、カタリナは女主人として彼らの宿泊や食事などを世話しながら一緒になって日々議論した。

100万部も印刷されたルターの聖書

どのように広まったの?

グーテンベルクの活版印刷技術

それまで書物は手書きによる書き写しか木版印刷が主流だった。しかしヨハネス・グーテンベルクが1450年頃発明し、実用化が進んでいた最新技術の活版印刷がルターの教えを広めるのに大きな役割を果たした。各地の印刷所は「95か条の提題」を始め、ビラや冊子をどんどん刷り、これらは飛ぶように人の手に渡った。ラテン語で書かれていた「95か条の提題」もすぐにドイツ語に訳され、ほんの2週間でヨーロッパ中に広がった。神聖ローマ帝国で1500万人いた人口の大半が読み書きのできなかった時代に、ルターの聖書は100万部も印刷され、大ベストセラーに。印刷の技術がなかったらルターの思想はここまで一気に広がることはなく、宗教改革も起こり得なかっただろう。人々が歌った、ルターの賛美歌にも乗ってルターの思想は拡散された。こうしてルターは庶民の共感を得ただけでなく、ハンザ同盟の都市やドイツ国内の有力諸侯からの融資も得た。一方で教会は危機感を募らせ、両者は対立を深めていく。

聖書やビラ、賛美歌によってルターの思想は瞬く間に広がった

聖書やビラ、賛美歌によってルターの思想は瞬く間に広がった

対立する両者、社会は混乱

カトリック対プロテスタント?

農民戦争の悲劇も

ルターの教えは重い重税に苦しんでいた農民に希望を与えた。農民たちは農奴制の廃止など「12か条の要求」を訴え中南部で立ち上がった(ドイツ農民戦争)。しかし諸侯軍に敗れ、反乱を主導した聖職者のトマス・ミュンツァーは拷問の末処刑、10万人が犠牲となった。当のルターは諸侯に保護されている立場から諸侯軍に味方し、同地での信頼を失うことに。南部ではその後カトリックが優勢となった。

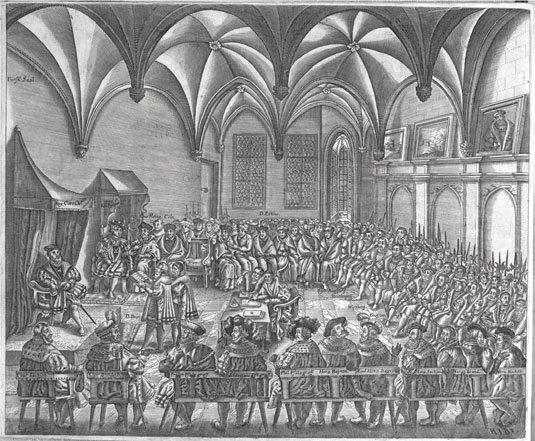

国外からの脅威もあり、宗教問題に決着を付けるため、皇帝カール5世は1530年、アウグスブルク帝国議会を開いた。破門されたルターに代わり、盟友メランヒトンがプロテスタントの最初の信仰告白「アウグスブルク信仰告白」を執筆。ルター派の主張をしつつもカトリック教会への批判を抑えた内容だったが認められなかった。不満を持つ諸侯らはプロテスタントとして結束を深めた(1531年、シュマルカルデン同盟)。その後1555年にようやくアウグスブルク帝国議会でルター派が容認され(アウグスブルクの和議)、都市や領主に宗教の選択権が認められることになった。

超教派による対話へ

宗教改革が後世に与えた影響は?

領邦間の争いは30年戦争へ、国民国家の礎にも

1555年のアウグスブルクの宗教和議でルター派のプロテスタントはカトリックと並ぶ存在に! ルターはその9年前にこの世を去っていたが、権力への怒りから火が付いた、「聖書に書いてあることのみを信仰とする」との信念は実を結んだ。だが、まだ市民一人一人に信仰の自由が与えられていたわけではなく、どちらの信仰を選ぶかは各都市や領主の決定に従わなければならないことに不満も残った。またカトリックの対抗宗教改革の動きや魔女狩り、宗教裁判も激しさを増した。各地でカトリックとプロテスタントの領邦間の争いも始まり、その他の権力紛争も相まってヨーロッパ中を巻き込んだ30年戦争(1618-1648)に発展。1648年のヴェストファーレン(ウエストファリア)条約でやっと最終的な決着を迎えるとともに、この条約は連邦制のドイツ始め、近代の国民国家の礎となった。

コーラルを交響曲にも、300周年を機にメンデルスゾーン

ルターが作った賛美歌「神はわがやぐら」は、1724年、バッハが宗教改革を記念してカンタータ80番に取り入れるなど、後世の教会音楽やクラシック界に大きな影響を与えた。アウグスブルク信仰告白から300年の1830年、メンデルスゾーンはルターの「宗教改革」をタイトルに交響曲第5番を作曲。ドイツの賛美歌「ドレスデン・アーメン」が用いられているほか、フィナーレで「神はわがやぐら」が響く。

ルター自筆のコーラル「神はわがやぐら」、右下にルターの名前がある

ルター自筆のコーラル「神はわがやぐら」、右下にルターの名前がある

超教派による対話へ、エキュメニカル運動

ネアンダール教会の

ディルク・ホルトハウス牧師

現在も宗教間の対立や争いは各地で続いている。一方で、第2次世界大戦後、キリスト教の教派を越えた和解や結束を目指すエキュメニカル運動(Ökumenische Zusammenarbeit)も始まった。デュッセルドルフの旧市街にあるネアンダール教会は1684年に初めてこの地で建設が認められたプロテスタント教会。角を曲がった場所に、ほぼ同時期に建てられたカトリックの聖アンドレアス教会が並んでいる。ネアンダール教会のディルク・ホルトハウス牧師(Pfarrer Dirk Holthaus)は年に2回、クリスマスとイースターの前に、聖アンドレアス教会の神父と交代して、カトリックの人々を前に説教をしている。ホルトハウス牧師は語る。「ルターも後年そうだったが、プロテスタントの教会もユダヤ人を排除し過ちを犯した。そしてこれは戦争にもつながった。近隣教会の協働エキュメニカル運動は両者の壁を取り払うことへの試みだ。過去の過ちを反省し、世界平和を考えるために」

ルター略年表

| 1483年 | 11月10日、アイスレーベンで生まれる。翌日の聖マルティンの日に洗礼を受け、マルティンと名付けられる |

|---|---|

| 1501年 | 18歳、エアフルト大学教養学部に入学 |

| 1505年 | 22歳、父の教えに従い大学法学部進学、落雷を受け、アウグスティヌス修道院に入り修道士に |

| 1512年 | 29歳、ヴィッテンベルク大学聖書教授となる |

| 1515年 | 教皇レオ10世、ドイツで贖宥状販売を許可 |

| 1517年 | 34歳、「95か条の提題」をヴィッテンベルクの教会の門に打ち付ける(10月31日) |

| 1518年 | 35歳、アウグスブルクで異端審問を受ける |

| 1519年 | カール5世神聖ローマ皇帝に即位 |

| 1520年 | 37歳、『キリスト教界の改善について』『キリスト者の自由について』など宗教改革的著作を精力的に出版。教皇庁は破門脅迫の大教勅を発する |

| 1521年 | 38歳、教皇レオ10世から自説の撤回を求められ、拒否。教会を正式に破門される。皇帝カール5世に与えられたヴォルムス帝国議会の場でも撤回を拒否したため、帝国追放を宣言される。帰り道、ザクセン選帝侯フリードリヒ3世の居城ヴァルトブルク城で保護される |

| 1522年 | 39歳、新約聖書のドイツ語訳を出版する |

| 1524年 | ドイツ農民戦争 |

| 1525年 | 42歳、ルターに共感し追い掛けた元修道女のカタリナ・フォン・ボラと結婚 |

| 1530年 | アウグスブルク帝国議会でメランヒトンの「アウグスブルク信仰告白」が提出される

皇帝カール5世(左)を前に読み上げられるメランヒトンの信仰告白 皇帝カール5世(左)を前に読み上げられるメランヒトンの信仰告白 |

| 1534年 | 51歳、旧約聖書のドイツ語訳完成

フランクフルトのSt. Ger traud 教会に残る、1534年のルターによる聖書 フランクフルトのSt. Ger traud 教会に残る、1534年のルターによる聖書 |

| 1546年 | 63歳、アイスレーベンで死去 |

| 1555年 | アウグスブルク帝国議会でカトリックとルター派プロテスタントの和議、各諸侯らが決める教派をその領邦内の教派とする教派属地権が決まる |

宗教改革500周年!ドイツ各地の関連イベント

※時間や内容が変更される場合もございますので、お出かけの際はあらかじめご確認ください。

パノラマ「1517年のルター」

PANORAMA „LUTHER 1517“

ルターが95か条の提題をヴィッテンベルクの教会の門に打ちつけた1517年当時の風景360℃再現。ドイツ人アーティスト、ヤデガール・アシシの巨大なパノラマアートに足を踏み入れれば、中世の時代に迷い込んだ気分に。

2017年12月31日(日)まで

10:00~18:00

11ユーロ(割引9ユーロ、子供4ユーロ)

WITTENBERG 360

Lutherstr.42

06886 Lutherstadt Wittenberg

www.wittenberg360.de

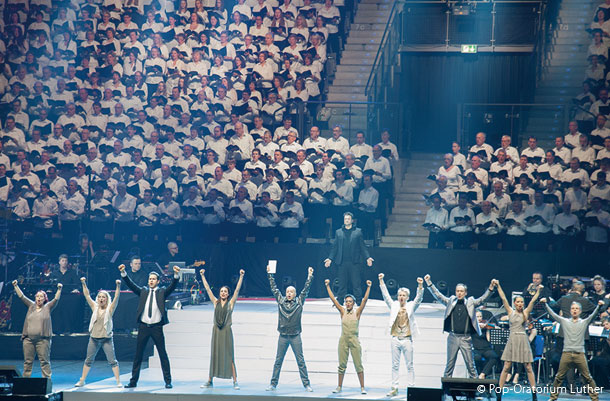

ポップ・オラトリアム ルター

Pop-Oratorium Luther

賛美歌をドイツ語で歌う喜びを民衆と分かち合ったルター。今年は、ドイツ各地で参加型の賛美歌プロジェクトが企画されている。ルターの生涯を1000人のコーラスと、ポップなミュージカルで楽しめるコンサート。

3月11日(土)ハレ Gerry-Weber Stadion

3月18日(土)ミュンヘン Olympiahalle

6月25日(日)ジーゲン Siegerlandhalle

8月26日(土)ヴィッテンベルク Schlosskirche

9月23日(土)、24日(日)ヴィッテン Saal bau

10月29日(日)ベルリン Mercedes-Benz Arena

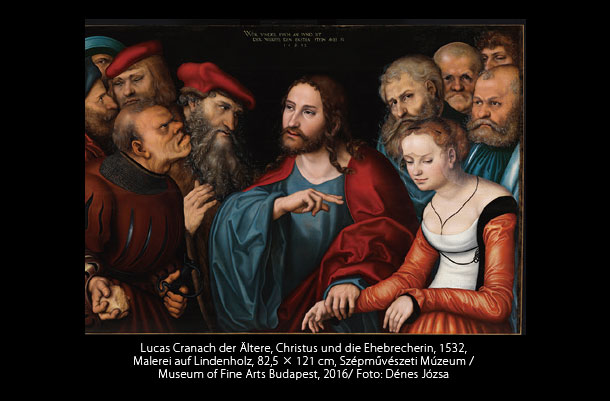

クラナッハ マイスター・マルケ・モデルネ

CRANACH. Meister − Marke − Moderne

ドイツ・ルネッサンス期の巨匠ルーカス・クラナッハ(父)の作品200点以上が並ぶ展覧会。ルターを保護したザクセン選帝侯に仕えた絵師で、ルターの聖書の挿絵も描いた。彼の絵画が現代美術に与えた影響を見る。

4月8日(土)~7月30日(日)

11:00~18:00、木~21:00、月曜休館

12ユーロ(割引9.50ユーロ)、

土日祝14ユーロ(割引11ユーロ)

Museum Kunstpalast

Ehrenhof 4-5

40479 Düsseldorf

www.smkp.de

ルター効果 世界のプロテスタントの500年

Der Luthereffekt. 500 Jahre Protestantismus in der Welt

ドイツ歴史博物館が企画した展覧会では、500年前に始まったプロテスタント運動が、現代に与えた影響を追う。欧州や北米、世界各地で文化と宗教の対立が浮き彫りになった。

4月12日(水)~11月5日(日)

10:00~19:00、火曜休館

12ユーロ(割引8ユーロ)、16歳以下無料

3つのナショナル・エキシビジョンの共通券24ユーロ

Martin-Gropius-Bau

Niederkirchnerstr. 7

10963 Berlin

www.3xhammer.de

ルターとドイツ人

Luther und die Deutschent

ドイツの国民性のシンボルとして愛されているルターとドイツ人との関係を探る展覧会。会場は、匿われたルターがドイツ語の聖書を完成させたヴァルトブルク城。年間35万人が訪れ、現代ドイツの礎を築いた改革者をしのぶ。

5月4日(木)~11月5日(日)

8:30~17:30 ※城内ツアーは20:00まで

12ユーロ(割引8ユーロ、学生5ユーロ)

3つのナショナル・エキシビジョンの共通券24ユーロ

Wartburg

Auf der Wartburg 1

99817 Eisenach

www.3xhammer.de

ルター! 95個の宝-95人の人間

Luther! 95 Schätze – 95 Menschen

ルターが35年間を過ごした町ヴィッテンベルクでは、1200㎡の展示会場に彼ゆかりの品々が並ぶ。第1部では、信念を貫いた改革者の青年期の横顔を、第2部では、16世紀から現代までの95人の改革者たちを紹介する。

5月13日(土)~11月5日(日)

9:00~18:00

12ユーロ(割引8ユーロ、学生5ユーロ)

3つのナショナル・エキシビジョンの共通券24ユーロ

Augusteum

Collegienstr. 54

06886 Lutherstadt Wittenberg

www.3xhammer.de

年内は臨時国会も開かず(C)日刊ゲンダイ

年内は臨時国会も開かず(C)日刊ゲンダイ