2014年9月17日書き込み

芽室町の隣り町の鹿追町は、観光や海外交流に対しての取り組みは、本町より進んでいると思います。議場の中に日本国旗と鹿追町旗と姉妹都市のカナダ ストニープレイン市の旗が掲揚されていました。

鹿追高校は元々町立高校でしたが北海道立になり現在の新得高校のように存続が危惧される状況でした。

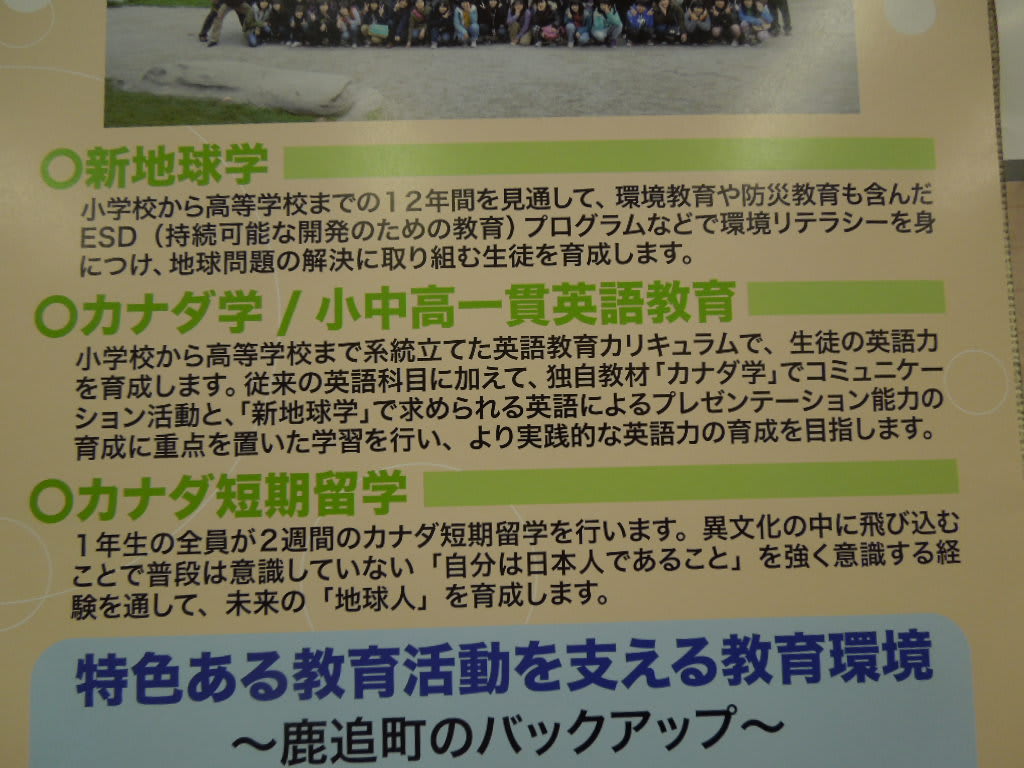

町内小、中学校が文部省研究開発学校に選ばれ生徒あたりの教員数も多く環境を学ぶ新地球学と国際感覚の習得、英語学習など鹿追町独自の教育目標を挙げ行政と住民が一丸となり取り組み成果を挙げていると思います。

鹿追高校存続維持の政策で近年2000万円で80人の生徒をカナダに派遣しそれは、町民に理解されているようです。

高校生派遣も当初10回目までは自己負担0円でしたが今は生徒負担20000円になりました。

また、カナダ人も鹿追に来てもらうために50万円負担していますし、リタイアしたカナダ人に住んでもらう専用住宅も用意する力の入れようです。

稚内と美唄にある看護学科設置を計画して実現に向けて努力されています。

変化の激しい未来を生きる子ども達に大人のできることは、教育と体験する機会を提供することぐらいです。

芽室に住んで良かったなと思って貰える政策の実行の大変参考になりました。

2014年4月30日

なぜ、□□ちゃんが選ばれるのか?(うちの子はなぜ選ばれないのか)このあたりをある程度明確にする必要があるように感じます。帯広市は外国の子を受け入れことが条件となっています。芽室町は受け入れている家庭の子が選ばれず受け入れていない家庭の子が派遣される。場合もあるようです。

平成元年1989年トレーシー市に使節団派遣 町広報誌から

トレーシー市との中学生派遣事業に420万円

1名当たり26万円の旅費など・・・・・・8万円(中学生自己負担金)

芽室町は中学生10名を毎年姉妹都市に派遣しています。またアメリカからも中学生10人程度が芽室町に来て交流をしています。

私の意見

隣町の鹿追の取り組みをお手本として更に国際交流を推進すべきと考えます。

鹿追町は高校生62名をカナダに派遣。

1人26万円の費用が発生しますが自己負担は2万円。

24万円×62名=約1500万円

環境問題についてカナダの高校生と英語で議論ができる事を目標に英語力向上に努力しているそうです。

平成22年

芽室町トレーシーからの来町訪問団とのさよならパーテイ収支決算

公民館の2階会場で実施

1000円×80名 8万円

メムオロ太鼓演奏お礼 15000円

95000-会場参加費計75000=20000円 町から支払い

2012年4月18日の記事

|

鹿追町の取り組み

鹿追高等学校カナダ短期留学

![]()

- ■趣旨

-

21世紀の国際化社会に生きる鹿追高校生が、カナダ国アルバーター州ストニィプレイン町を訪問し、実際に生活体験することにより、外国の生活・文化に対する認識や国際的視野を広め、豊かな人間形成の一助になります。

更に、鹿追高校生が今後の町づくりや地域社会の発展に寄与し、両町の親善と友好のために果たす役割は大きなものがあります。

鹿追町小中高一貫教育における集大成の事業のひとつとして、英語によるコミニュケーション能力の向上を図るための実践の場となっています。

- ■対象者

-

- 鹿追高等学校1年生(希望者)

- ■期間

- 約2週間

- ■保護者負担

-

- 2万円(平成21年度現在)

全学校「研究開発学校」に 新教科に「カナダ学」 国際理解教育充実 教員10人新たに配置 文科省

[ 2003年5月8日の記事 ]

鹿追町内の5小学校、2中学校、鹿追高校の全学校がこのほど、文部科学省の「研究開発学校」の指定を受け、16日から国際理解教育に関する新教科「カナ ダ学」を教育課程に組み込み、実践研究をスタートさせる。また研究開発校の指定に伴い、教員10人が新たに配置され、各校を相互乗り入れなどしながら実践 を進めていく。(道下恵次)

鹿追では鹿追高校と鹿追中学校、瓜幕中学校の3校による「中高一貫教育」が今年度からスタート。町教委では、中高一貫導入を契機に、小学校段階から英語 能力の向上と国際理解教育を融合させた新たな取り組みを計画。姉妹町のストニィプレイン町がある「カナダ」を学ぶという意義付けで「カナダ学」と銘打った 英語教育の指導計画を立てた。

今年度「研究開発学校」の指定を受けたのは全国で国公私立合わせて26件、道内では鹿追の「カナダ学」の実践研究を含め2件のみ。

実践は16日から各校でスタート。小学校では英語教科と国際理解教育に関する新たな必修教科「カナダ入門」を開設。年間授業数は1、2年15時間、 3-6年30時間。中学校では必修教科「カナダ基礎」を開設。全学年週1時間で年間35時間。鹿追高校では小・中学校で学んだ教育をさらに発展させるた め、必修教科「カナダ研究I・II」を開設し、週2時間年間70時間の授業をそれぞれ進める。

今後の計画では、小学校で英語検定5級、中学校で全員が同4級、高校で全員同3級の取得を目指す。

新たに配置される教員やAET(英語指導助手)などが協力して、町教育研究所が作成する指導計画、テキストを基に、各校を相互乗り入れしながら実践、指導方法の研究を進めていく方針。

指定について、高尾武教育長は「指定をきっかけに小・中・高の学力向上と人材育成を情熱をかけて進めていきたい」と話している。

<研究開発学校>

文部科学省が学校教育に対する多様な要請に対応するため、学習指導要領など現行の教育課程に寄らない新しい教育課程の編成や実践を認めるもの。3年間の実践研究を通し新たな教育課程、指導方法を開発するのが目的。

TPPの問題があり、この姉妹都市交流も無理して維持するのは、どうなんですか。異文化はアジア圏でも英語が学べます。来賓で呼ばれる町側のメンバーも真の交流に寄与している感じもしないですね。

再検証の時期かと思う町民です。

教育委員会は、この声を今はじめて聞いたことではないだろう。わたしは、これらの意見に同感だ。

何事も「官主導」で、町民は追従するのが当然とおもいこんでいないか。いつのまにか、役場は耳なし芳一になってしまっていないか。

いつのまにか、教育委員会に顔出しても、あいさつもない職員ばかりになり、課長は何しにきた」という横柄な態度。嘆かわしい~。