小出裕章著、『騙されたあなたにも責任がある 脱原発の真実』(幻冬舎)もフクシマの翌年、2012年に発行された著書です。

こちらも読んでから大分時間が経ってしまってしますが、ここで提示されている問題は何一つとして解決されておらず、何が何でも原発推進の方向性が変わっていません。この本の帯にかかれている煽り:「この国に、もはや安全な食べ物はない」「原発即時全停止しても電力不足にはならない」「メルトダウン3・11から1年、次なる放射能拡散の危機が迫る」~3・11から5年以上経った現在も有効です。いくつかの、事故直後の隠蔽事実は徐々に明るみに出てきていますが、政府の基本姿勢は「隠蔽」の二文字に尽きます。だからこそ、甲状腺がんスクリーニングの規模を縮小、などと言い出し、これ以上の甲状腺がんの発覚が明るみに出ることを避けようという魂胆が丸見えです。

そして、アベノミクスとやらのすでに崩壊している経済政策もどきに騙され、原発問題・環境問題・被災者支援や被災地復興(すでに東北だけの問題ではない)などを二の次に回して、自民党に投票しようとしてるあなた、後で痛い目に遭って、「騙された」と言っても遅いのですよ。今一度、思い込みではなく、事実関係を勉強してください、と私は訴えたい。まさしく「騙されたあなたにも責任がある」です。

再稼働問題は、その後悪い方向にしか動いていないようです。そのうちこういった出版物にも検閲が入るようになるのではないかと懸念されるほど、日本の政治は随分とおかしな方向に突き進んでいるように見受けられます。

こうした背景を前に、今一度この本を俎上に載せることは意味があるのではないかと思い、読んでから随分立っているとはいえ、書評を書くことにしました。

以下目次です。論旨が分かるように第2レベルの見出しも書きだしました。

まえがき

1 なぜ東電と政府は平気でうそをつくのか

01 安定的な冷却を達成!?しかし冷やすべき燃料はすでにない?

02 千葉にも立ち入り禁止レベル。汚染は首都圏まで広がっている?

03 4号機は危険な状態が続く。影響は横浜まで及ぶ可能性も?

04 西日本も汚染されている。文科省は、なぜデータを公表しない?

05 基準の100万倍!ストロンチウムが海を汚染している?

06 「安全な被曝」はありえない。政府は法律を反故にしている?

07 食べ物からの内部被曝だけで「一生涯100ミリシーベルト以内」の根拠は?

08 汚染物質は東電に返却すべき?

09 フクシマの除染は事実上不可能。政府の嘘に騙されている?

10 セシウムは誰のもの?東京電力に除染の責任なし?

11 汚染がれきの再利用、100ベクレル以下で本当に大丈夫?

12 東京や大阪のがれき受け入れ問題。今の方法では住民を守れない?

13 福島第一原発はちょうど40年だった。もっとも危ないのは九電・玄海?

14 「溶け堕ちた燃料は水につかり、冷やされている」東電の解析結果に根拠なし?

15 廃炉の方法はいまだわからず。工程表はバカげている?

16 原発を60年まで認める政府。チェルノブイリは運転2年で事故

17 2号機、3号機には、いまだ水蒸気爆発の危険が残る

18 「首都圏直下型地震は4年以内に70%」の衝撃

2.更なる放射能拡散の危機は続く

19 広島原発の100発分を超える放射性物質が放出された?

20 事故後の「最悪のシナリオ」はなぜ隠ぺいされた?

21 米軍には9日も早くSPEEDIを提供していた?

22 「個人の責任追及はやめて欲しい」原子力学会はどこまで無責任なのか

23 「もう帰れない」ことを国は伝えるべき?

24 津波は3年前から想定されていた?

25 東電の黒塗りの文書。国も同じことをやっている?

26 事故は「津波が原因」はウソ。地震で機器が壊れていた?

27 SPEEDI公表の遅れで余計な被曝をした住民。しかし誰も責任を取らない?

28 コメ買取りは無意味。福島の東半分は居住も農業も不可?

29 原子力発電所は、3分の2の熱を海に捨てている?

30 核分裂は止められても「崩壊熱」は止められない?

31 原子力の世界は誰も責任を取らないルール?

32 20ミリシーベルト以下に除染、そこに人を住まわせてはいけない?

33 アメリカの原発が放出したトリチウム。毒性は低いが危険度は高い?

34 「SPEEDIは避難の役に立たない」班目発言をどう受け止めればいい?

3.汚染列島で生きていく覚悟

35 今すぐすべて廃炉にしても生活レベルは落ちない?

36 原発は電力会社が儲かるだけ。やめれば電気代は下がる?

〈参考〉立命館大学大島堅一教授の資料より 大島教授の資産では原子力発電が一番高い

37 汚染のない食べ物などない。責任に応じて分配すべき?

38 体内に取り込んだセシウム、そのエネルギーは全て体内に?

39 緩すぎるコメの規制基準値。子どもに食べさせて大丈夫?

40 お茶からも放射性物質。このまま飲み続けて大丈夫?

41 放射線測定器を買いたい。どうやって選べばいい?

42 内部被曝の測定は難しい?子どもを守るにはどうすれば?

43 出荷できないコメは東京電力の社員食堂で食べる?

44 粉ミルクからセシウム検出。30ベクレルは安全なの?

45 花粉の時期に子どもにマスクを着けさせるべき?

46 有機農法よりも化学肥料の野菜の方が汚染は少ない?

47 1兆円使った「もんじゅ」は1キロワットも発電していない?

48 福島第二原発の敷地を核のゴミ捨て場にするしかない?

49 沖縄国際大学ヘリ墜落事故。そこでも放射能が?

50 騙された人間には騙された責任がある

小出裕章元京都大学原子炉実験所助教は、長年一般人相手に原発の危険性を説いてきて、特に原発事故後はあちこちに講演に引っ張り出され、質問攻めにあってきた経験があるためか、この本も実に平易に、分かりやすく書かれています。

子育て中のお母さんたちの関心事は、おそらく38-46あたりのテーマだと思いますが、それだけでなく、もっと広い視野でだれも責任を取らない社会構造というもの自体も考えてほしいなと思います。

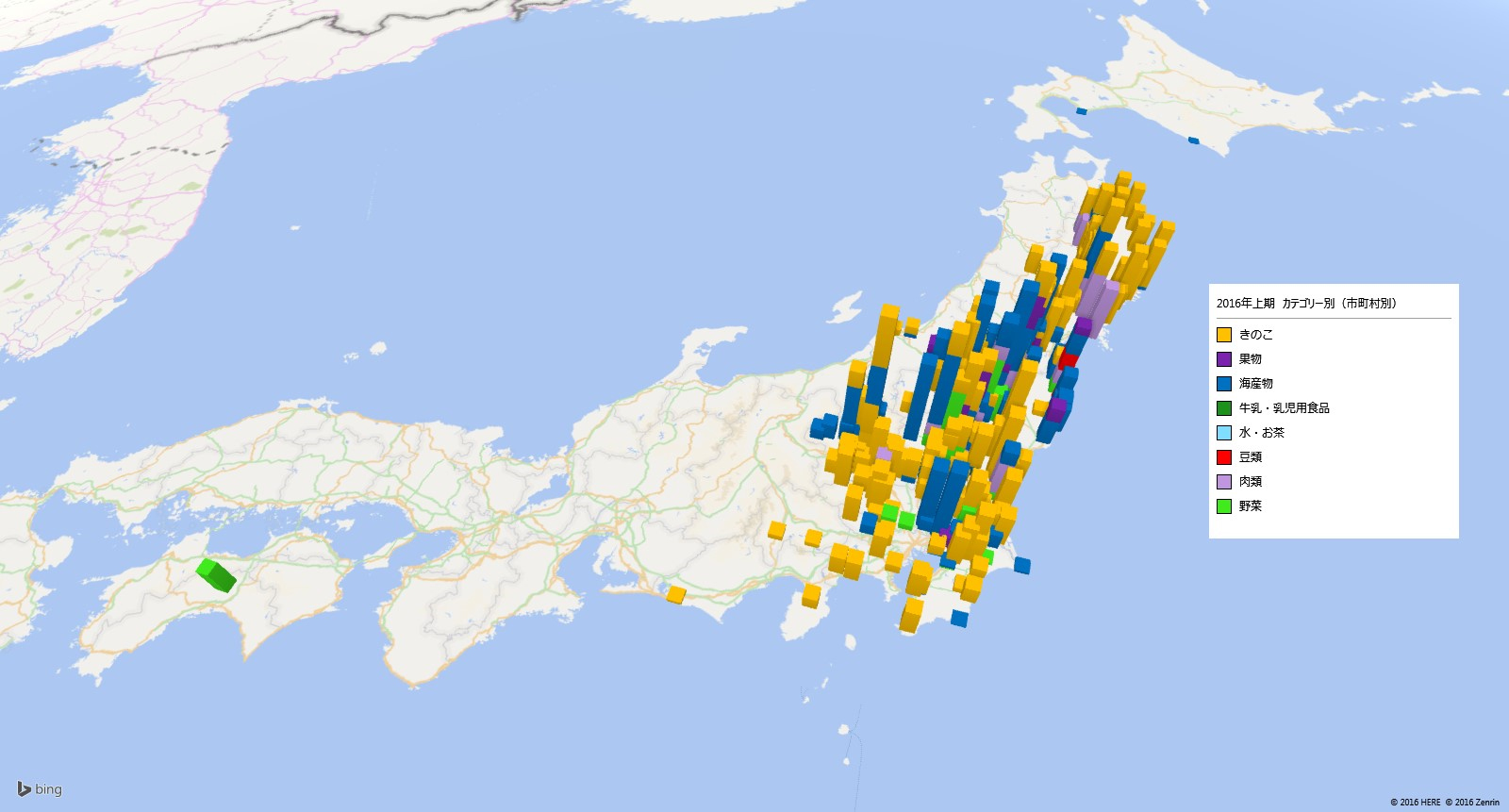

まだまだ散発的ですが、行政に頼らずに自分たちで放射能を測定して、できる限りの被曝回避をしようという動きが少しずつでてきています。例えば、ホワイトフードはかなり早い段階から食品の放射能測定を独自に行い、安全な食品の提供に努める一方、下のような放射能検査地図を定期的に公表し、汚染状況を見える化しています。

また、岩城には認定NPO法人 いわき放射能市民測定室 たらちねが立ち上がっています。

他にもいろいろな運動があるかと思いますが、結局行政は誰も責任を取らず、隠蔽することしか考えていないので、自己防衛のために自分たちで何とかしていくしかないというのは、現状仕方ないとはいえ、民主主義にあるまじき悲しい現状と言えます。

『騙されたあなたにも責任がある』は、国民一人一人の責任を示唆し、政府・行政の情報操作を鵜呑みにせず、自分で考え、調べ、行動する成熟した民主主義社会人となることを促す本だと私は解釈しています。日本人は特にこの点に関してかなり未熟さが目立つので、この手の注意喚起はいくらしても足りないくらいなのではないでしょうか。