一年生になった子ども、「としょ」が始まって、最初に自分で選んで自分で借りて持ち帰った本は『よりみちエレベーター』。

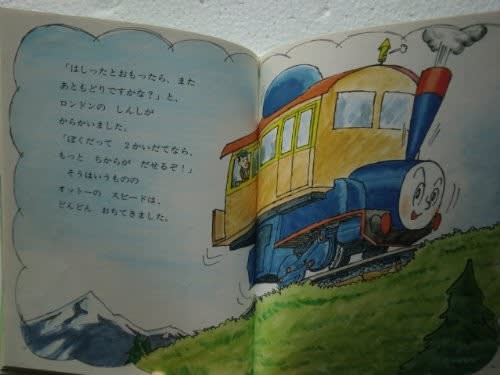

でも実はこれは二番めに面白い本で、一番はお友達が借りてしまった、だからその子が返したら次それを借りるのだと興奮気味に語ったのは『ちいさいSLオットー』でした。

実際には、返却された本はいったん消毒するのですぐは借りられず。タイトルも分からなくなり残念そうなのを、先生に頼めば調べてくれて借りられるよと連絡帳やりとりを経て、夏休みもまたいで粘って借り出してきました。

1歳頃からずっと読み聞かせしてきたハハとしては、印象深いスタートでした。(上の写真はamazonから)

読み聞かせた絵本は昨年と大差なく140冊弱。コロナ禍で自宅で絵本は貴重な楽しみだったのに、緊急事態宣言で図書館も閉じてしまったのが残念でした。

さてハハの方の、ことし読んだ本。昨年よりちょっと増えて17冊です。

相変わらず“それしかかいっ!”という数ですが、ハマったなぁ、今年は。読書を楽しみまくった年でした。

『長江文明の謎―古代「蜀」王国の遺宝』 徐 朝龍

『長江文明の発見 中国古代史の謎』 徐 朝龍

『世界の神話 7 中国の神話 ─天地を分けた巨人』 君島 久子

ハマった一つは、長江文明です。

ハマってるのはもうとっっっっっくにハマっていたのです。三星堆の発掘品が日本に初めてやってきた20年くらい前から。

すごいよね、あれは。ものすごいインパクトですよ。かねておかしいと感じてはいた。エジプト、メソポタミア、インダス、インカ、アステカ、ケルト…日本の縄文土器だって、古代の遺物というのは、何かものすごいパワーを放出するデザインです。垢ぬけない強烈な個性、存在感がある。岡本太郎的な。爆発力。

ところが中国の饕餮系の古代の遺物はちょっと違う。すでに洗練されている。中国って、縄文ってなかったの?と、思ってはいた。

それが出てきたのが三星堆でした。興奮したよなあ、あの展覧会は。まきちゃんと行ったんだったかな、違うかな、なんか二人で口をあいて見上げたようなイメージが残っているけど。

三星堆の本が出てきたらちゃんと読みたいと思っていました。なかなか出なかったか出会えなかったか、そのうちうやむやにして、本が出ているのに気づいて、なかなか買わなかったけれど、ネットで古本も買うようになって、ふと思い出したときに買って積んでおりました。

ほんとうは三星堆しか関心なかったのですが、この際なので長江文明、通して読みました。呉、越まで。ふ~ん、そうなのね~。黄河と別に長江に文明は生まれていて、稲作が始まって、歴史があった。埋もれて、少数民族とともに散り散りになってしまった。惜しいなぁぁぁ。

そして、同様に神話もあること、知らないことに気づいて、子供の絵本を借りに行った図書館で、少数民族の神話からも拾ったという中国神話を借りてきて読みました。

これだよ この古代独特のあか抜けない生命力。もっと知りたい、もっと読みたいけれど、ないなあ!長江文明関係の本!!

そこでテレビで中国の西南山岳民族の番組を見たり、ネットで航空写真を眺めていた延長から、ハマったのが、プレートテクトニクスによる地形の生成や変遷。長江の源流、水源、三江併流。。。

これも元々ハマっていたところで、高校時代はそういう分野に進みたかった。ので、本も読んできたしテレビも好んで観てきたし、基礎知識はある。

それでも最新のトランスヒマラヤの地質なんかは、新鮮、オドロキ、興奮する~ このあたりも、書籍化、求ム~~~

このあたりも、書籍化、求ム~~~

と、いうことで…。

『川はどうしてできるのか』 藤岡 換太郎

『ネパール王国探検記〜日本人 世界の屋根を行く』 川喜田 二郎

『鳥葬の国―秘境ヒマラヤ探検記』 川喜田 二郎

川喜田二郎って、わかります? KJ法を発明した人。あぁ〜考案した人のイニシャルなんだったよね、みたいな。

1953年、ヒマラヤのマナスルに、日本山岳会のチームが初登頂。登頂チームの他に科学調査チームが同行しており、途中から別行動。その数年前まで鎖国し情報がほとんどなかったネパールの、山奥の寒村に1〜2カ月滞在し、地形、生物分布、民俗文化の調査をしたらしい。

その科学調査チームの隊長が川喜田二郎氏。地理学、地形学、文化人類学の研究者だったそうです。聞きとりを含め膨大な情報を持ち帰り、それを体系化して報告した、その情報整理と体系化に際して発明したのが、1情報をカード1枚に転記するKJ法だったのだ。

うわーっ

1958年の2度めの探検記録も迷わず購入。

川喜田二郎氏の人物像に関心がでてきてネットで検索したら、なんと川喜田半泥子の子息であることを発見! 驚愕の連続です。

半泥子とネパール、どうつながるのよぉ~と思っていたら、出てきました。

山岳奥地に長期の滞在で食料が乏しくなってくる。

「昼食はツァンパ(麦コガシ)。どうもいやになった。夕食後抹茶を飲む。思い出すのはお菓子。」

抹茶とたぶん茶筅も、持って行ったんだねぇ! 貨物船に乗せて、シェルパが担いで、ヤクの背に積んでね!!

でも実はこれは二番めに面白い本で、一番はお友達が借りてしまった、だからその子が返したら次それを借りるのだと興奮気味に語ったのは『ちいさいSLオットー』でした。

実際には、返却された本はいったん消毒するのですぐは借りられず。タイトルも分からなくなり残念そうなのを、先生に頼めば調べてくれて借りられるよと連絡帳やりとりを経て、夏休みもまたいで粘って借り出してきました。

1歳頃からずっと読み聞かせしてきたハハとしては、印象深いスタートでした。(上の写真はamazonから)

読み聞かせた絵本は昨年と大差なく140冊弱。コロナ禍で自宅で絵本は貴重な楽しみだったのに、緊急事態宣言で図書館も閉じてしまったのが残念でした。

さてハハの方の、ことし読んだ本。昨年よりちょっと増えて17冊です。

相変わらず“それしかかいっ!”という数ですが、ハマったなぁ、今年は。読書を楽しみまくった年でした。

『長江文明の謎―古代「蜀」王国の遺宝』 徐 朝龍

『長江文明の発見 中国古代史の謎』 徐 朝龍

『世界の神話 7 中国の神話 ─天地を分けた巨人』 君島 久子

ハマった一つは、長江文明です。

ハマってるのはもうとっっっっっくにハマっていたのです。三星堆の発掘品が日本に初めてやってきた20年くらい前から。

すごいよね、あれは。ものすごいインパクトですよ。かねておかしいと感じてはいた。エジプト、メソポタミア、インダス、インカ、アステカ、ケルト…日本の縄文土器だって、古代の遺物というのは、何かものすごいパワーを放出するデザインです。垢ぬけない強烈な個性、存在感がある。岡本太郎的な。爆発力。

ところが中国の饕餮系の古代の遺物はちょっと違う。すでに洗練されている。中国って、縄文ってなかったの?と、思ってはいた。

それが出てきたのが三星堆でした。興奮したよなあ、あの展覧会は。まきちゃんと行ったんだったかな、違うかな、なんか二人で口をあいて見上げたようなイメージが残っているけど。

三星堆の本が出てきたらちゃんと読みたいと思っていました。なかなか出なかったか出会えなかったか、そのうちうやむやにして、本が出ているのに気づいて、なかなか買わなかったけれど、ネットで古本も買うようになって、ふと思い出したときに買って積んでおりました。

ほんとうは三星堆しか関心なかったのですが、この際なので長江文明、通して読みました。呉、越まで。ふ~ん、そうなのね~。黄河と別に長江に文明は生まれていて、稲作が始まって、歴史があった。埋もれて、少数民族とともに散り散りになってしまった。惜しいなぁぁぁ。

そして、同様に神話もあること、知らないことに気づいて、子供の絵本を借りに行った図書館で、少数民族の神話からも拾ったという中国神話を借りてきて読みました。

これだよ この古代独特のあか抜けない生命力。もっと知りたい、もっと読みたいけれど、ないなあ!長江文明関係の本!!

そこでテレビで中国の西南山岳民族の番組を見たり、ネットで航空写真を眺めていた延長から、ハマったのが、プレートテクトニクスによる地形の生成や変遷。長江の源流、水源、三江併流。。。

これも元々ハマっていたところで、高校時代はそういう分野に進みたかった。ので、本も読んできたしテレビも好んで観てきたし、基礎知識はある。

それでも最新のトランスヒマラヤの地質なんかは、新鮮、オドロキ、興奮する~

このあたりも、書籍化、求ム~~~

このあたりも、書籍化、求ム~~~

と、いうことで…。

『川はどうしてできるのか』 藤岡 換太郎

『ネパール王国探検記〜日本人 世界の屋根を行く』 川喜田 二郎

『鳥葬の国―秘境ヒマラヤ探検記』 川喜田 二郎

川喜田二郎って、わかります? KJ法を発明した人。あぁ〜考案した人のイニシャルなんだったよね、みたいな。

1953年、ヒマラヤのマナスルに、日本山岳会のチームが初登頂。登頂チームの他に科学調査チームが同行しており、途中から別行動。その数年前まで鎖国し情報がほとんどなかったネパールの、山奥の寒村に1〜2カ月滞在し、地形、生物分布、民俗文化の調査をしたらしい。

その科学調査チームの隊長が川喜田二郎氏。地理学、地形学、文化人類学の研究者だったそうです。聞きとりを含め膨大な情報を持ち帰り、それを体系化して報告した、その情報整理と体系化に際して発明したのが、1情報をカード1枚に転記するKJ法だったのだ。

うわーっ

その探検の記録が『ネパール王国探検記』で、実はもう10年以上も前から私の書棚で積読。度々の処分で手放してしまったかなぁ、と探したら、ちゃんとありました。

こ〜れがまた面白い!! なんで早く読まなかったんだろう〜。

1958年の2度めの探検記録も迷わず購入。

川喜田二郎氏の人物像に関心がでてきてネットで検索したら、なんと川喜田半泥子の子息であることを発見! 驚愕の連続です。

半泥子とネパール、どうつながるのよぉ~と思っていたら、出てきました。

山岳奥地に長期の滞在で食料が乏しくなってくる。

「昼食はツァンパ(麦コガシ)。どうもいやになった。夕食後抹茶を飲む。思い出すのはお菓子。」

抹茶とたぶん茶筅も、持って行ったんだねぇ! 貨物船に乗せて、シェルパが担いで、ヤクの背に積んでね!!

次は、子どもができて以来、それとなく読み継いでいる子育て本、教育本。

『新・エリート教育 混沌を生き抜くためにつかみたい力とは?』 竹村 詠美

『センス・オブ・ワンダー』 レイチェル・L. カーソン

ことしはコロナ禍で、一斉にネット教育が始まりました。

公立の小中がモタモタする中、私立はサッサとネットで授業を進め、12月まで休校でもカリキュラムに遅れはないので受験は怖くないとか、不登校だった子が授業に参加できて輝き始めるとか、噂。

ネット授業は悪くないと思います。いい点悪い点あるとは思うけれど、工夫でどんどん良くなるに違いない。でもそうしたら、集まって「学校」やる意義って? どういうことを学び育てるために「学校」ってあるのでしょう?

という疑問から読んだのが上の本。これは、面白かった。旧来型のエリート像から想像する内容と全く違うのでした。いや、まさしく、旧来型でないこれからのリーダーになっていくエリートって、こういうことを学んでいく人ってことか。興味深く読みました。私は自分の子を、こういう、ホール・チャイルドとして育てることができるだろうか。そういう環境の学校って、日本にあるのか???

その1つとして『センス・オブ・ワンダー』推薦の評を見て買いましたが、うーん、ウチは、私もだんなさんも、子どもも、田舎の子。さすがにこのくらいは、そんなに意識しなくても教えているかも。でした。幼児にビニールプールを買ってあげずに近所の川へ連れていくハハです★

『子供を本好きにする10の秘訣』 高濱正伸、平沼純

『読み聞かせは魔法! 』 吉田 新一郎

『子どもの本のもつ力:世界と出会える60冊』 清水 真砂子

うちの子どもは、本を読んでもらうのは大好きだけれど、なっかなか自分で読み始めない。。。また、途中でページを繰る前に「どうなると思う~~~?」と言っても「わかんない。次。早く!」と、想像しようとしない。。。はて、と思って、つい手に取ってしまった本。

上の本は、ブックリストに私の時代にはなかった児童書などが紹介され、私が読んでみたくなりました。

ところがこのリストの本を借りてきて読み聞かせても、当たりはずれがあり、必ずしもウケない。しかしそれはおそらく子供の指向、好み、性格によるものであって、もうある程度好みができているうちの子どもには、本人が楽しめてもっと読みたくなる本の方が、一般的な“良書”よりも“子供を本好きにする”ようです。

とはいえ、絵本は大量にあります。選書の参考として、いいブックリストはありがたい。それらを読み聞かせるうちに子どもの好みもできてくる、わかってくるというものです。

2冊目の本は新鮮な情報がありました。読み聞かせは抑揚を抑えて…という一般情報に洗脳されていたようです、私★

というか、そうやって子供の想像力に任せる時期もあってよいし、その前に言葉のニュアンスを教えるために豊かな声の表情とともに聞かせる時期もあるとよいと思うし、「どう思う?」「ママはこうかな~と思うけど?」と考えながら読むことを教える、という時期もあって良い。子どものタイミングにもよるし、本の内容にもよるのでしょう。一律ではなくその時その時、子供の反応を見ながら、読み方を変えながら読み聞かせるべきで、ただしそれは本来、自然に子供に読み聞かせをしていれば、自然にできることだったような気がします。

3冊目は、3歳くらいから“10代のうちに出会いたい”児童書までの幅広いブックリストですが、子どもに、というよりも、子どもを持つ親に、かな。大人の思い込みで子どもに読ませる本を選ばない。上2冊の感想と共通しますが、人生訓があるとか“子供らしさ”とかそういうことではなく、寂しく悲しく終わる話も、怖い話も、人工物しか出てこない本も、あるいはナンセンスで楽しいだけの本も! 子どもには必要だということを忘れていませんか、ということと理解しました。

なかなか自分で読もうとしないとハハを悩ませた子は、今、まんがのかいけつゾロリシリーズを山と借りてきて、まだ字を読みきれないので、ひとりで絵を追いながら一生懸命ページを繰っています

『着物の国のはてな』 片野 ゆか

これだよ! 待ってました、こういうの。

考え方としてはもうとっくにあるのですが、要は、「お着物」だってたかが服。冠婚葬祭などフォーマルシーンはともかくとして、友達と会うとかレストランで食事とか、そういったカジュアルな装いに、補正だのシワだの着方がどうだの、季節がどうの格がどうのあれがどうのなにがどうのこうのはナンセンスです。5月でも暑ければ涼しく! 寒ければ暖かく! 移動が多いときは動きやすく、着付けに1時間とかかかったら出かける前に疲れるでしょう!? という。。。

例えば美智子様の結婚前のお写真までは、着物にはシワがあって普通。

さあ、その後、昭和47年。

裏千家のお嬢様のマナー本から、390の決まりごとが制定され、取り締まりが始まった!!!

と、いうことを、周到な調査により明らかにしてくださる本です。昭和47年!私が生まれてからできたルールなんじゃんか!!

1つ難を言うと、「茶道」がフォーマルの方に、決まりが厳しい方に分類されています。

が、茶道を習っている者から言うと、炉と風炉の切り替えから始まり、暑いときには涼しいように、寒いときには温かいように、朝なら朝、夜なら夜と、道具組みもお点前も室礼も、季節とシーンに合わせて適切に柔軟に変えるのが茶道。その変え方、つまりおもてなしの仕方を習うのが茶道かなと、さいきん私は思っています。

それなのに、茶道は着物の決まり事に厳しい、と片づけられるのはやっぱり不本意だなぁ。そして茶道側もそんなこと言われないように、席と着物の格モンダイはともかく、暑いときには涼しいように、寒いときには温かく、に、してもらいたい。

茶道が極まり側に入れられるのは、390のルールを作ったのが裏千家筋の方だからかなぁ。

実はその『きものの本』、ワタシ持っているけど、そんなルールブックというほどではないのです。ルールごとももちろんあるけど「着物を包んだタトウ紙に中のものを上書きするときはマジックインキを使わない」中の着物にインクがうつるから!とかもある、“詳しい方によるハウツー本”ですよ。

そういうハウツーがルールだと言って着物警察まで生むというのは、既成のルールに従いたがり他人にもそれを強要したがる国民性では。

枠に収まるだけでなく、気候の実態や世情の変化に応じて、自分で判断して適切なことを柔軟に選び取っていくこと、着物業界にも必要であはありませんか。

お楽しみの小説やエッセイたち。

『茶碗継ぎの恋―編集者風見菜緒の推理』 鏑木 蓮

『陰陽師 醍醐ノ巻』 夢枕 獏

『地面師たち』 新庄 耕

『私の幸せな結婚』 顎木あくみ

『究極のいい女』 大石 静

コロナ篭もりで帰省もできず、新幹線の中や帰省先での読書もできなかったなぁ。

『新・エリート教育 混沌を生き抜くためにつかみたい力とは?』 竹村 詠美

『センス・オブ・ワンダー』 レイチェル・L. カーソン

ことしはコロナ禍で、一斉にネット教育が始まりました。

公立の小中がモタモタする中、私立はサッサとネットで授業を進め、12月まで休校でもカリキュラムに遅れはないので受験は怖くないとか、不登校だった子が授業に参加できて輝き始めるとか、噂。

ネット授業は悪くないと思います。いい点悪い点あるとは思うけれど、工夫でどんどん良くなるに違いない。でもそうしたら、集まって「学校」やる意義って? どういうことを学び育てるために「学校」ってあるのでしょう?

という疑問から読んだのが上の本。これは、面白かった。旧来型のエリート像から想像する内容と全く違うのでした。いや、まさしく、旧来型でないこれからのリーダーになっていくエリートって、こういうことを学んでいく人ってことか。興味深く読みました。私は自分の子を、こういう、ホール・チャイルドとして育てることができるだろうか。そういう環境の学校って、日本にあるのか???

その1つとして『センス・オブ・ワンダー』推薦の評を見て買いましたが、うーん、ウチは、私もだんなさんも、子どもも、田舎の子。さすがにこのくらいは、そんなに意識しなくても教えているかも。でした。幼児にビニールプールを買ってあげずに近所の川へ連れていくハハです★

『子供を本好きにする10の秘訣』 高濱正伸、平沼純

『読み聞かせは魔法! 』 吉田 新一郎

『子どもの本のもつ力:世界と出会える60冊』 清水 真砂子

うちの子どもは、本を読んでもらうのは大好きだけれど、なっかなか自分で読み始めない。。。また、途中でページを繰る前に「どうなると思う~~~?」と言っても「わかんない。次。早く!」と、想像しようとしない。。。はて、と思って、つい手に取ってしまった本。

上の本は、ブックリストに私の時代にはなかった児童書などが紹介され、私が読んでみたくなりました。

ところがこのリストの本を借りてきて読み聞かせても、当たりはずれがあり、必ずしもウケない。しかしそれはおそらく子供の指向、好み、性格によるものであって、もうある程度好みができているうちの子どもには、本人が楽しめてもっと読みたくなる本の方が、一般的な“良書”よりも“子供を本好きにする”ようです。

とはいえ、絵本は大量にあります。選書の参考として、いいブックリストはありがたい。それらを読み聞かせるうちに子どもの好みもできてくる、わかってくるというものです。

2冊目の本は新鮮な情報がありました。読み聞かせは抑揚を抑えて…という一般情報に洗脳されていたようです、私★

というか、そうやって子供の想像力に任せる時期もあってよいし、その前に言葉のニュアンスを教えるために豊かな声の表情とともに聞かせる時期もあるとよいと思うし、「どう思う?」「ママはこうかな~と思うけど?」と考えながら読むことを教える、という時期もあって良い。子どものタイミングにもよるし、本の内容にもよるのでしょう。一律ではなくその時その時、子供の反応を見ながら、読み方を変えながら読み聞かせるべきで、ただしそれは本来、自然に子供に読み聞かせをしていれば、自然にできることだったような気がします。

3冊目は、3歳くらいから“10代のうちに出会いたい”児童書までの幅広いブックリストですが、子どもに、というよりも、子どもを持つ親に、かな。大人の思い込みで子どもに読ませる本を選ばない。上2冊の感想と共通しますが、人生訓があるとか“子供らしさ”とかそういうことではなく、寂しく悲しく終わる話も、怖い話も、人工物しか出てこない本も、あるいはナンセンスで楽しいだけの本も! 子どもには必要だということを忘れていませんか、ということと理解しました。

なかなか自分で読もうとしないとハハを悩ませた子は、今、まんがのかいけつゾロリシリーズを山と借りてきて、まだ字を読みきれないので、ひとりで絵を追いながら一生懸命ページを繰っています

『着物の国のはてな』 片野 ゆか

これだよ! 待ってました、こういうの。

考え方としてはもうとっくにあるのですが、要は、「お着物」だってたかが服。冠婚葬祭などフォーマルシーンはともかくとして、友達と会うとかレストランで食事とか、そういったカジュアルな装いに、補正だのシワだの着方がどうだの、季節がどうの格がどうのあれがどうのなにがどうのこうのはナンセンスです。5月でも暑ければ涼しく! 寒ければ暖かく! 移動が多いときは動きやすく、着付けに1時間とかかかったら出かける前に疲れるでしょう!? という。。。

例えば美智子様の結婚前のお写真までは、着物にはシワがあって普通。

さあ、その後、昭和47年。

裏千家のお嬢様のマナー本から、390の決まりごとが制定され、取り締まりが始まった!!!

と、いうことを、周到な調査により明らかにしてくださる本です。昭和47年!私が生まれてからできたルールなんじゃんか!!

1つ難を言うと、「茶道」がフォーマルの方に、決まりが厳しい方に分類されています。

が、茶道を習っている者から言うと、炉と風炉の切り替えから始まり、暑いときには涼しいように、寒いときには温かいように、朝なら朝、夜なら夜と、道具組みもお点前も室礼も、季節とシーンに合わせて適切に柔軟に変えるのが茶道。その変え方、つまりおもてなしの仕方を習うのが茶道かなと、さいきん私は思っています。

それなのに、茶道は着物の決まり事に厳しい、と片づけられるのはやっぱり不本意だなぁ。そして茶道側もそんなこと言われないように、席と着物の格モンダイはともかく、暑いときには涼しいように、寒いときには温かく、に、してもらいたい。

茶道が極まり側に入れられるのは、390のルールを作ったのが裏千家筋の方だからかなぁ。

実はその『きものの本』、ワタシ持っているけど、そんなルールブックというほどではないのです。ルールごとももちろんあるけど「着物を包んだタトウ紙に中のものを上書きするときはマジックインキを使わない」中の着物にインクがうつるから!とかもある、“詳しい方によるハウツー本”ですよ。

そういうハウツーがルールだと言って着物警察まで生むというのは、既成のルールに従いたがり他人にもそれを強要したがる国民性では。

枠に収まるだけでなく、気候の実態や世情の変化に応じて、自分で判断して適切なことを柔軟に選び取っていくこと、着物業界にも必要であはありませんか。

お楽しみの小説やエッセイたち。

『茶碗継ぎの恋―編集者風見菜緒の推理』 鏑木 蓮

『陰陽師 醍醐ノ巻』 夢枕 獏

『地面師たち』 新庄 耕

『私の幸せな結婚』 顎木あくみ

『究極のいい女』 大石 静

コロナ篭もりで帰省もできず、新幹線の中や帰省先での読書もできなかったなぁ。

でも充実した読書生活でした。

来年はどんな出会いがあるかなぁ。

ことしもどうもありがとうございました。

よいお年をお迎えください。

茶道、茶道具、道具屋が出てくる小説のご紹介はこちら(2020/6)

2019年の15冊はこちら

2018年の10冊はこちら

2017年の17冊はこちら

2016年の25冊はこちら

2015年の25冊はこちら

2014年の29冊はこちら

2013年の72冊はこちら

2012年の70冊はこちら

2011年の70冊はこちら

2010年の70冊はこちら

2009年の42冊はこちら

2008年の51冊はこちら

よいお年をお迎えください。

茶道、茶道具、道具屋が出てくる小説のご紹介はこちら(2020/6)

2019年の15冊はこちら

2018年の10冊はこちら

2017年の17冊はこちら

2016年の25冊はこちら

2015年の25冊はこちら

2014年の29冊はこちら

2013年の72冊はこちら

2012年の70冊はこちら

2011年の70冊はこちら

2010年の70冊はこちら

2009年の42冊はこちら

2008年の51冊はこちら

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます