キートン帽 がそこそこうまくできたので、調子に乗ってまた帽子を作ってみました。

つばのストライプが斜めになってしまいましたが、形はまあまあうまいこと出来たようでございます。

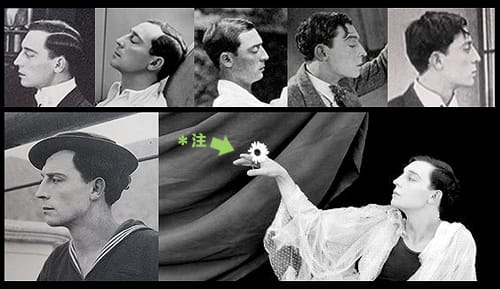

モデルは『キートンの蒸気船』でキートンがかぶっていたこれ。

本当はもっとピシッとしたマリンキャップなのですが、雨に濡れてつぶれているんでございます。そのつぶれ具合がよろしい。

これを常々かぶっていたら、のろもキートン演じるウィリーのように、心優しくて一生懸命なやつになれるかしらん。無理だろうなあ。

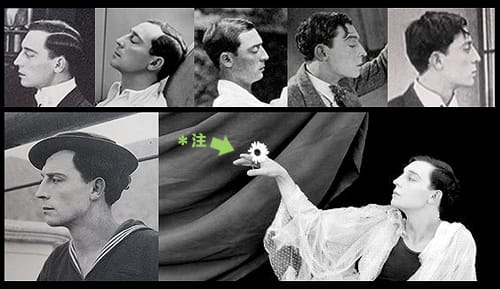

それにしてもバスター・キートンの横顔は完璧でございます。

仮に人類がこの先千年永らえたとしても、こんなみごとなシルエットの持ち主は二度と現れますまい。

*注 人差し指が短いですね。幼少の折りに洗濯物絞り機に巻き込まれたためなんだそうでございます。本人いわく私は泊まっていた下宿屋の裏庭によちよちと出て行った。ちょうど雇い人の女の子が服を絞り機にかけていた。私はこの絞り機がいたく気に入ってしまい、つい人差し指をまっすぐ突っ込んでしまったのである。(『バスター・キートン自伝』 筑摩書房 1997 p.16)

かの淀川長治さんはしきりにキートンのことをブサイクブサイクとおっしゃいましたけれども、ワタクシはキートンの風貌を「ギリシャの若い神」のそれに例えた映画研究家のジョルジュ・サドゥールや、「キートンは私がスクリーン上で出会った最も美しい人物のひとりである」と語った語ったオーソン・ウェルズの方に賛成いたしますよ。

もちろんウェルズの言う「beautiful」は容貌の美しさだけを言ったものではないこととは存じます。また、キートンがいかに端正な顔立ちをしていたとて、それはごく瑣末なことではございます。キートンをキートンたらしめるその他の要素、即ちコメディアン、俳優、そして監督としての才能や驚異的な身体能力といったものの大いさから比べれば。

話を帽子に戻しますと。

先日のろ宅に届いた『Buster Keaton Remembered』に、例のキートン帽の正式な作り方が書いてございました。

この本はキートンの3番目の夫人で26年間連れ添ったエレノアさんによる語りおろしと、キートンのフィルモグラフィ、そして多数の写真で構成された回顧録でございます。

のろが本でもネットでも見たことのない写真がたくさんあり、しかも大判で高画質なもんですから、まったく感涙ものでございます。『ライムライト』でチャップリンと共演した時のリハーサル風景まであるんでございますよ。尊敬と愛情のこもった作品解説や撮影の裏話も、読んでいてたいへん楽しうございます。

キートン帽が舞う見返し。ナイスでございます。

キートン帽の作り方は以下の通り。

「ステットソン社製のソフト帽の裏地を取り払い、クラウンを潰して平らにする。つばを2インチ(6センチ弱)幅まで刈り込む。カップ一杯のぬるま湯にティースプーン山盛り3杯のグラニュー糖を溶かし、つばの上下からしみ込ませる。スチームアイロンでつばを平らにならし、固まるまで乾かす」

つばのピンと平らな状態を崩さないように、帽子を持つときは必ずクラウンの部分を掴んだ、とのこと。この一文を読んだとき、のろの脳裏にはキートン映画の数々の場面がわわわっとフラッシュバックで流れたのでございました。確かに、帽子を持ち上げる場面では必ず頭頂部のへこみに指をひっかけて、クラウン部分だけを持っているんでございますよ。その持ち方も含めてトレードマークにしていたのかと思っておりましたが、成程、そういう事情だったとは。

キートン帽にまつわる面白いエピソードも語られております。

映画のプロモーションでドイツへ行ったときのこと。

新しい帽子が必要になったキートンは、エレノアさんと連れ立ってホテルのすぐ横の小さな帽子屋へ。

言葉が通じないので、パントマイムで意思疎通をして、フェルト帽とはさみを出してもらうとキートン、いきなり帽子の裏地をひっぺがし、つばをジョキジョキと切りはじめる。

なにしろまだ代金を払っていなかったので、店主である小さいお爺さんは驚いて卒倒せんばかりだったといいます。

しかしキートンが変形し終えた帽子をかぶって見せると、店主さんも目の前のお客が何者で、今いったい何が起こっていたのかにようやく気付いたのでございます。

いたずら好きだったキートン。自伝の中で我々のいたずらはただ笑いのためだけだった。だから人を傷つけたり侮辱したりする残酷な仕掛けは絶対に使わない。.....我々のいたずらは、引っ掛けられた当の本人があとで一緒に笑えるようなものばかりだった。(p.120)と語っております。

この帽子のエピソードも、そんないたずらのひとつと申せましょう。

キートンと友人たちによる、情熱的なまでに手の込んだいたずらの数々は、『自伝』の中でつぶさに読むことができます。

私の顔のことではすっぱい顔、死人の無表情、凍り付いた顔、偉大なる石の顔、そして信じようが信じまいが、「悲劇的なマスク」とまで、長年のあいだいろいろな呼び方をされてきた。という語りで始まる『自伝』、そりゃもうとにかく面白いんでございます。

のろは読みながらゲラゲラ笑い、ほんの少ししんみりとし、最後にキートンが再び自身のことを「凍り付いた顔の小男」と称するくだりでは、全然泣き所ではないのにばーばー泣いてしまいました。

甚だ残念かつ腹立たしいことに、日本語版の『自伝』は現在、絶版状態でございます。

他にもキートンを主題とした書籍はいろいろあるのでございますが、日本国内で出版されたものは全て絶版。

チャップリン関連の書籍なら普通に書店の棚に並んでいるというのに。

キートン贔屓のワタクシには、全くもって納得のゆかぬことでございます。

そんなわけで若干の憤懣をこめつつ、世界の片隅でキートン愛を叫ばせていただきたく。

Viva! キートン。

つばのストライプが斜めになってしまいましたが、形はまあまあうまいこと出来たようでございます。

モデルは『キートンの蒸気船』でキートンがかぶっていたこれ。

本当はもっとピシッとしたマリンキャップなのですが、雨に濡れてつぶれているんでございます。そのつぶれ具合がよろしい。

これを常々かぶっていたら、のろもキートン演じるウィリーのように、心優しくて一生懸命なやつになれるかしらん。無理だろうなあ。

それにしてもバスター・キートンの横顔は完璧でございます。

仮に人類がこの先千年永らえたとしても、こんなみごとなシルエットの持ち主は二度と現れますまい。

*注 人差し指が短いですね。幼少の折りに洗濯物絞り機に巻き込まれたためなんだそうでございます。本人いわく私は泊まっていた下宿屋の裏庭によちよちと出て行った。ちょうど雇い人の女の子が服を絞り機にかけていた。私はこの絞り機がいたく気に入ってしまい、つい人差し指をまっすぐ突っ込んでしまったのである。(『バスター・キートン自伝』 筑摩書房 1997 p.16)

かの淀川長治さんはしきりにキートンのことをブサイクブサイクとおっしゃいましたけれども、ワタクシはキートンの風貌を「ギリシャの若い神」のそれに例えた映画研究家のジョルジュ・サドゥールや、「キートンは私がスクリーン上で出会った最も美しい人物のひとりである」と語った語ったオーソン・ウェルズの方に賛成いたしますよ。

もちろんウェルズの言う「beautiful」は容貌の美しさだけを言ったものではないこととは存じます。また、キートンがいかに端正な顔立ちをしていたとて、それはごく瑣末なことではございます。キートンをキートンたらしめるその他の要素、即ちコメディアン、俳優、そして監督としての才能や驚異的な身体能力といったものの大いさから比べれば。

話を帽子に戻しますと。

先日のろ宅に届いた『Buster Keaton Remembered』に、例のキートン帽の正式な作り方が書いてございました。

この本はキートンの3番目の夫人で26年間連れ添ったエレノアさんによる語りおろしと、キートンのフィルモグラフィ、そして多数の写真で構成された回顧録でございます。

のろが本でもネットでも見たことのない写真がたくさんあり、しかも大判で高画質なもんですから、まったく感涙ものでございます。『ライムライト』でチャップリンと共演した時のリハーサル風景まであるんでございますよ。尊敬と愛情のこもった作品解説や撮影の裏話も、読んでいてたいへん楽しうございます。

キートン帽が舞う見返し。ナイスでございます。

キートン帽の作り方は以下の通り。

「ステットソン社製のソフト帽の裏地を取り払い、クラウンを潰して平らにする。つばを2インチ(6センチ弱)幅まで刈り込む。カップ一杯のぬるま湯にティースプーン山盛り3杯のグラニュー糖を溶かし、つばの上下からしみ込ませる。スチームアイロンでつばを平らにならし、固まるまで乾かす」

つばのピンと平らな状態を崩さないように、帽子を持つときは必ずクラウンの部分を掴んだ、とのこと。この一文を読んだとき、のろの脳裏にはキートン映画の数々の場面がわわわっとフラッシュバックで流れたのでございました。確かに、帽子を持ち上げる場面では必ず頭頂部のへこみに指をひっかけて、クラウン部分だけを持っているんでございますよ。その持ち方も含めてトレードマークにしていたのかと思っておりましたが、成程、そういう事情だったとは。

キートン帽にまつわる面白いエピソードも語られております。

映画のプロモーションでドイツへ行ったときのこと。

新しい帽子が必要になったキートンは、エレノアさんと連れ立ってホテルのすぐ横の小さな帽子屋へ。

言葉が通じないので、パントマイムで意思疎通をして、フェルト帽とはさみを出してもらうとキートン、いきなり帽子の裏地をひっぺがし、つばをジョキジョキと切りはじめる。

なにしろまだ代金を払っていなかったので、店主である小さいお爺さんは驚いて卒倒せんばかりだったといいます。

しかしキートンが変形し終えた帽子をかぶって見せると、店主さんも目の前のお客が何者で、今いったい何が起こっていたのかにようやく気付いたのでございます。

いたずら好きだったキートン。自伝の中で我々のいたずらはただ笑いのためだけだった。だから人を傷つけたり侮辱したりする残酷な仕掛けは絶対に使わない。.....我々のいたずらは、引っ掛けられた当の本人があとで一緒に笑えるようなものばかりだった。(p.120)と語っております。

この帽子のエピソードも、そんないたずらのひとつと申せましょう。

キートンと友人たちによる、情熱的なまでに手の込んだいたずらの数々は、『自伝』の中でつぶさに読むことができます。

私の顔のことではすっぱい顔、死人の無表情、凍り付いた顔、偉大なる石の顔、そして信じようが信じまいが、「悲劇的なマスク」とまで、長年のあいだいろいろな呼び方をされてきた。という語りで始まる『自伝』、そりゃもうとにかく面白いんでございます。

のろは読みながらゲラゲラ笑い、ほんの少ししんみりとし、最後にキートンが再び自身のことを「凍り付いた顔の小男」と称するくだりでは、全然泣き所ではないのにばーばー泣いてしまいました。

甚だ残念かつ腹立たしいことに、日本語版の『自伝』は現在、絶版状態でございます。

他にもキートンを主題とした書籍はいろいろあるのでございますが、日本国内で出版されたものは全て絶版。

チャップリン関連の書籍なら普通に書店の棚に並んでいるというのに。

キートン贔屓のワタクシには、全くもって納得のゆかぬことでございます。

そんなわけで若干の憤懣をこめつつ、世界の片隅でキートン愛を叫ばせていただきたく。

Viva! キートン。