室町時代を起源とする東近江市奥永源寺地域の特産品「政所茶(まんどころちゃ)」。

政所茶

鈴鹿山麓で無農薬、化学肥料を使わない栽培は600年を経過した今も受け継がれ、茶葉の香気、のど越しの良いすっきりとした味わいで近江三大銘茶(土山茶、朝宮茶、政所茶)に数えられる。生産農家は、高齢化や栽培環境、販路など課題を抱えつつ、銘茶を後世に伝えたい、と栽培を続ける。

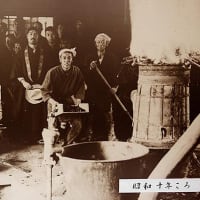

↑写真:中日新聞新聞より

政所茶は、1880年(明治13年)に政所や君ケ畑など7集落の計524戸が51ヘクタールで27.5トンを製茶。茶摘み歌に「宇治は茶どころ、茶は政所」と歌われたほど盛んだった。

現在、働き手は近隣の会社に就職するなど生産農家は60戸に激減、高齢化も進み生産量は30分の1ほどに。存続の危機に、対策に立ち上がったのは大津市から移住した、山形蓮さん(36)だった。

2012年、滋賀県立大学OGの山形さんは、学生有志と東近江市政所町で500㎡の茶畑を借り、栽培や販売、地域交流をする「政所茶レン“茶ー(チャレンジャー)」を始めた。2年後、東近江市の地域おこし協力隊員として町内に移住し、政所茶が将来にわたり受け継がれていくように、住民と一緒に考えながら活動した。

3年間の隊員時代、農業女子「政所茶縁の会」を結成。週末農業を実践しながら女性目線で政所茶をPRし、東近江市内の滋賀県立八日市南高校と連携して玉露生産も復活させた。週末に栽培可能な地元在住、出身の40代から60歳まで15人に呼び掛け、「政所茶生産振興会」発足に動き現在、60戸ほどが加入して組織で課題解決に取り組む。

山形さんが政所町を訪れた10年前に茶畑を貸したのは白木駒治さん(87)。「真剣にやってくれるなら畑一枚提供しましょう」と若者を受け入れた。白木さんは、4人の娘の将来を考えて外へ出しており、伝承をあきらめ夫婦で茶畑を守ってきたが、高齢となり「体がもたん」と悩んでいた。白木さんの複雑な胸の内を知った山形さんは「居ても立ってもいられなくなった」と、振り返る。

白木さんと離れて暮らす娘、佳代子さん(61)は今、振興会に入り彦根市で会社勤めをしながら週末に父の茶畑に通う。「この年齢になって茶畑を守ってきた両親の思いが分かった。蓮さんは、地域に風を起こし、刺激と勇気を与えてくれた」と話す。茶摘み体験ツアーやPR、販売活動が実を結び、政所茶の注目度は高まっており、「山形さんは救世主」と白木さん。

今年5月に入り管内で唯一の製茶工場(東近江市政所町)が稼働を始めたが、穏やかだった白木さんの表情が一転、曇った。長年使ってきた機械の更新のめどが立たないからだ。「製茶工場がなければ、政所茶は存続できん。良い方向にいくよう願っている」と祈るように話す。

山形さんは、乳児を連れて茶畑を案内してくれた。子をあやしながら、「山も家も畑も大切な預かり物だから大事にできるんやで、と話した住民の言葉が忘れられない。今の時代に合った残し方を、皆さんと考えたい」と茶畑を見つめた。

政所茶は、道の駅「奥永源寺渓流の里」(東近江市蓼畑(たてはた)町)で販売している。

道の駅・奥永源寺渓流の里

東近江市蓼畑町510

<中日新聞より>