メディアの表現と報道

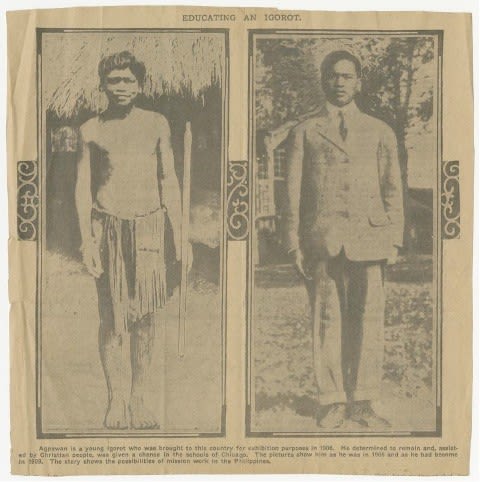

新聞がイゴロット族を、見せ物としてではなく、人間として特に取り上げたのは、ほんの数回だけだった。しかし、そのようなときでさえ、新聞が与えたわずかな人間性は、米国をより良い国としてさらに強調するものだった。例えば、ある新聞は、1906年に米国に到着したイゴロット族の若者アグパワンの写真を掲載した。

「イゴロット族の教育」と題された新聞記事に、アグパワンの写真が 2 枚並んで掲載されている。

左の写真では先住民族の衣装を着ており、右の写真ではスーツを着ている。

彼がデトロイトに立ち寄ったツアーグループの一員であったかどうかは不明だが、年を考えると可能性はある。キャプションには、「彼は留まることを決意し、キリスト教徒の支援を受けて、シカゴの学校でチャンスを与えられた。写真には、1906年の彼と1909年の彼が写っている。この物語は、フィリピンにおける宣教の可能性を示している」と書かれている。

イゴロット族の誰かの名前が公表されることはまれだった。新聞に名前が書かれるのは、通訳の名前だけであることが多かった。ここでは、アグパワンの名前を挙げることで、彼の人間らしさが表現されている。しかし、彼にこの場所を与えたことは、米国にとってある種のサクセスストーリーでもあった。ツアーがフィリピンの人々を教育し、文明化、つまり米国社会への適応を助けていることを示していた。また、これらのツアーがイゴロットの人々に害を及ぼさないという信念を微妙に裏付けていた。1909年のアグパワンの写真は、スーツを着た彼である。彼らがそのイメージを選んだという事実は、衣服に関連する野蛮さという考えに影響を与えている。複数の新聞で、イゴロットの人々の衣服の不足について言及されている。ナッシュビルでは、副保安官が村の人々を公然わいせつで逮捕した。これは副保安官が村の習慣について何も知らなかったことが一因であると述べられている。ツアーの目的がイゴロットの習慣について米国民を教育することであったとすれば、これはツアー側の失敗と見なすことができる。別の意味では、これはイゴロットの人々をさらに非人間化し、彼らを文明社会の法と秩序と考えられていたものから切り離す方法でした。

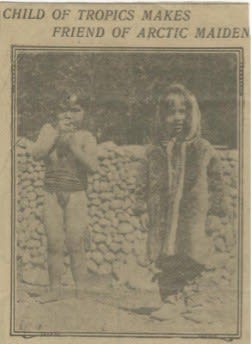

新聞が人々に焦点を当てた他の例は、村の子供たちについて語ったときでした。ある新聞は、子供たちを「茶色以外の肌の色をした他の若者とほとんど変わらず、人生は遊び時間だと信じている...ボントックでも、シアトルの大フェアのイゴロット村でも、子供は子供です」と描写しています。別の新聞は、イゴロット村でワイ・イェと遊ぶエスキモーの少女、ペウ・ヨクについて書いています。その新聞は、彼らが同じ言語を話さないにもかかわらず、お互いに遊んだり話したりする様子を描写しています。

「熱帯の子供が北極の乙女と友達になる」という記事に添えられた写真。写真では、2 人の幼い子供が並んで先住民族の衣装を着ています。左側がイゴロット族の少年、右側がエスキモー族の少女です。

どちらの場合も、子供たちの名前は同じで、子供はいつでも子供であるということを見て、ある程度の理解と共感が生まれます。しかし、これもまた、イゴロットの人々は全体として、より文明化された白人に比べて劣っていて子供っぽいという認識に影響を与えます。

名前が明かされていないことで、彼らのアイデンティティが消し去られ、これらのツアー全体が消し去られることになる。人々を追跡し、これらのツアーで彼らがどのような体験をしたのかを理解することがますます難しくなる。現在、この歴史を明らかにするため、また関係者を特定し称えるために、修復作業が行われている。アーティストのジャンナ・ラングホルツは現在、セントルイス万国博覧会に参加した人々の氏名を明らかにするとともに、保留地で亡くなった人々に適切な墓石を建てることで敬意を表する活動を行っている。 旅行ツアーに参加していた人々は変わっていたため、イゴロット村にいた人々全員の名前を挙げて特定することは極めて困難だが、セントルイスでできることから始めることが、この歴史に取り組む重要な第一歩である。特に、ツアーはほぼ10年間続いたため、米国の歴史で発生した不安で非人道的な出来事の長いリストの一部として注目されるべきである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます