東京23区は、その西半分は武蔵野台地に被われ、東半分は低地である。武蔵野台地は、さらにいくつかの台地に分断される。分断の原因は谷である。谷は川が削ったものである。また、江戸幕府はお濠をたくさん作ったが、その一部は天然の川を利用したものである。私は、こうした台地、川、お濠が大好物であり、その成り立ちを調べ、その縁(へり)を歩くのが趣味である(私にぴったりの趣味=金の掛からない趣味である)。そのお勉強の成果や歩いた記録を、他の記事の合間に当ブログで語ろうと思う。

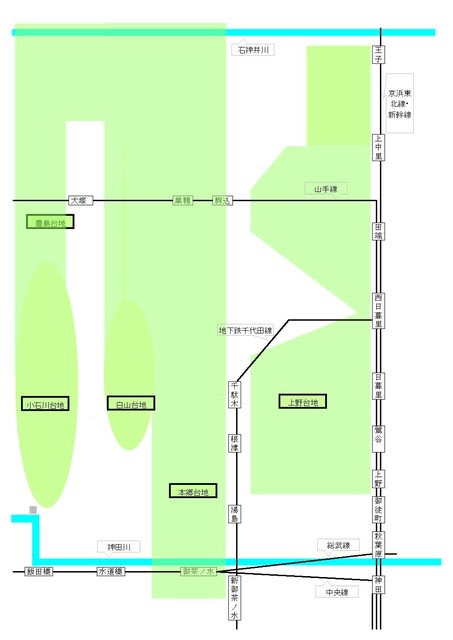

まずは、武蔵野台地について、今回はその北東部分の概要である。東端から、上野台地、本郷台地、白山台地、小石川台地がある。図にするとこんな感じである。

右端(東端)にあるのが上野台地。これが武蔵野台地の東端であり、これより東側(台東区)は低地である。台東区の名称は「台地の東」から来ていると信じる私である(裏はとってない)。その上には上野公園が乗り、北端では飛鳥山公園が乗っている。いわゆる「上野のお山」である。

その左隣が本郷台地。東京帝国大学のキャンパスがある。その南端は御茶ノ水の辺りである(北端のことを聞かないでほしい。よく先生が知らないことを質問して先生を困らす生徒がいる。私はそういう生徒であり、先生から嫌われていた)。

白山台地は、本郷台地の付け根の辺りからちょびっと分岐した台地である。小石川植物園はこの上に乗っている。

そして、その左が小石川台地。傳通院はこの上である。小石川植物園はその名称にもかかわらずこの台地の上にないことがフェイントである。だいたい、大通りは低い谷筋を走るものだが、春日通りは、この台地の真ん真ん中を通っている。夏目漱石の小説には、ここいらの情景がよく登場する。

注目点は電車の駅の位置である。そもそも私がここいらの地形に興味を持ったのは、鉄道と台地の関係に注目したからであった(あと、漱石にも影響された)。すなわち、京浜東北線・新幹線は、上野台地の東の縁(崖下)を台地に沿うように走っている。これに対し、山手線は、上野から田端までは京浜東北線・新幹線と並行して台地の縁を通っているのだが、田端の先で京浜東北線・新幹線と分岐して上野台地を縫うように横断するのである。

以上に対し、中央線・総武線は、これらの台地が南端で切れた所を神田川の流れに沿って走っている。

というわけで、いよいよ次回Vol.2から各論に入る。Vol.2は、上野台地を上野から田端を経由して駒込まで歩いた記録を記す予定である。

今回のシリーズにあたり、基本となる図を作成・用意した。

一枚目の図は、この図から詳細情報を取り除いたものである。以後、この図をベースとし、各回の必要に応じて部分的に切り取って使っていくつもりである。

当初案では、いきなり各論から入ろうとしたが、いきなり感が強かったので、今回の総論をVol.1としたものである。これがヴァーグナーだったら、今回を「序夜」として、次回をVol.1としたことだろう。実際、彼は、始めに「神々の黄昏」を書こうとして、以前の説明が必要だと感じて「ジークフリート」を書こうとして、以前の説明が必要だと感じて「ヴァルキューレ」を書こうとして、以前の説明が必要だと感じて「ラインの黄金」を書き、「ラインの黄金」を「序夜」とし、「ヴァルキューレ」からを「第1夜」「第2夜」「第3夜」としたものである。歌詞にダブりが多いのはそういう事情によるものである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます