今回、どうしても行きたい場所がありました。

それは、佐野駅から二つ行ったところにある「足利駅」近くにある、

史跡足利學校

であります!

足利學校は、「日本最古の学校」として有名な学校です。

この学校については、以前出した本の中で書いたこともあります。

この本の最初の方に、「足利學校」について書きました。

学校について語る際に、絶対に欠かすことのできない「場所」かなって。

…

この足利學校に来るのは、実は人生で二度目。

はるかはるか昔、中学生だった僕は、足利の同い年の女の子と「文通」をしてました💓

その子は、BUCK-TICKのファンの子で、中学2年生の終わりくらいから1年以上、文通してたんです。

たしか、フールズメイトかなんかの雑誌で「文通募集コーナー」みたいなのがあって…

で、BUCK-TICKファンの人とつながりたいなぁって思って、、、

その子と、ずっと「お手紙」のお付き合いをしていたんですね✨

で、中学を卒業して、1年くらい経った後、足利で実際に会おう!って話になりまして…

足利で会ったんです!!😂💕

その時に、二人で言ったのが、「足利學校」でした。

その時の写真も残っていて、、、

生きている間に、もう一度、足利學校に行ってみたいなって、ずっと思っていたんです。

(その子は、あっちゃんの大ファンで、僕はその当時、もちろんあっちゃんも好きでしたが、バンドマンになっていたので、5人全員が好き!っていう感じで、なので、争いもなく、、、苦笑)

足利學校の校門です!!

これ、見たかったんです。

校學

って書いてあります。

かつては、右から左に文字を書いていたんですよね。

この門、ホントに素敵で、、、

うちの愚息も、「へー、これが一番古い学校かー」ってつぶやいていました。

32年前にも、当時の文通相手の女の子と、ここを通ったんですよね~😊

字降松(かなふりまつ)

です。

このエピソードも、興味深いですね。

なんか、「さりげない教育(Subtle education)」という言葉が浮かびました。

日本の教育って、こういう「さりげない教育」を丁寧にやっている気がします。

さりげなく「ふり仮名」や「注釈」をつけるって、…素敵です。

言い方を変えれば、「教育的配慮(Educational care)」って感じかな?!

老子の言葉を思い出します。

知者不言言者不知

【知る者は言わず、言う者は知らず】

まさにこの言葉通りの配慮かなと思いました。

こちらが、「校舎」ですね。

こんなところで、ゆっくりと学べたら、幸せですよね。。。

岡山の閑谷学校と並んで、僕が大好きな「学校」です。

こういう家屋で勉強できたら、気持ちいいだろうなぁ、、、って。

そして、「成殿」へ!!

ここにあるのが、

木造孔子坐像

です!!

「もくぞうこうしざぞう」と呼びます。

この孔子坐像が見たくて、ここに来たんです!!

今、ちょっと「孔子」にハマってまして、、、💦

孔子先生がいた、、、😂

この孔子先生こそ、日本の教育における「教師の元祖」と言っていいのでしょう。

頭巾をかぶり、左手は指を開いたまま膝上にのせ、右手の肘を少し曲げて払子を握り心もち高いところから見下ろす様にして端坐しています。

額や眼元、口元にも幾筋かのしわが刻まれています。

瞳の周囲には金泥を用いており、角膜の境には細い赤い線を入れているため鋭い目つきとなっています。

墨書銘から天文(てんぶん)3~4年(1534~1535)の制作であることが分かり、足利学校孔子廟に安置されています。

この坐像は、1500年頃に作られた像なんですね。

世界的には、まさに「ルネサンス期」「人間復興の時代」。

そんな時代に作られた像が、目の前にあるんですから、、、

すっごく興奮したし、拝みたくなる気持ちになりました。

更に、「小野篁(おののたかむら)」の坐像もありました。

この小野篁先生は、802年生まれの人。

802年に生まれて、852年に亡くなった公卿・歌人なんですね。

「わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人にはつげよ あまのつり舟」

この歌は、知っている人は知ってますよね?!

「学問にすぐれ、野相公とよばれた人」で、また、「不羈な性格で、「野狂」ともいわれ奇行」が多い人だったとも言われています。「不羈(ふき)」とは、抑圧されず、拘束されず、他から抑えつけられない、といった意味です。

そんな型破りな公卿・歌人の小野篁先生の坐像もしっかり置かれているんです。

やっぱり日本の教師って、昔から不羈=反権威的だったんですね。

ここは、今風に言えば、「校庭」となるでしょうか?!

こんな美しい校庭があったら、子どもたちもきっといい気持ちになるでしょうね。

僕も、しばし、うっとりさせられました。

そして、いよいよ、、、

方丈、倉裡(くり)、書院etc.

です!!

ここが、この足利學校の「主屋」になるんだと思われます。

「校學」by 蒋 竜渓(しょう・りゅうけい)。

今や、「学校」は、ありがたくもなんともない存在になっていますが…

でも、「学校がある」って、本当はすごくありがたいことなんですよね。

多分、みんなにとって「あたりまえ」過ぎて、その意味や価値が見えなくなっているんだろうな。

誰もが学校に通える、そのインフラが整っているって、実はすごくありがたいことで。

もう少し、みんな、「学校」を大事にしてほしいなぁって思いますね。

僕自身も、、、

孔子とそのお弟子さんたち@仏殿の間。

今でこそ、「中国」というと、近寄りがたい国になっていますが、、、

かつては、日本人にとっての「師匠」がいた国なんですよね。

日本人が使う「漢字」だって、「漢の文字」だし、、、

…

これを見ると、「昔の中国に戻ってほしいな」って思う自分がいます。

どこまで遡るかは、ちょっとよく分かりませんが、、、

今の中国は、欧米が生みだした「悪いところ」がすごく入り込み過ぎていて…

そうでもしないと、今みたいな繁栄はなかったのかもしれないけれど、その繁栄自体、欧米がつくってきた「豊かさ」のコピーでしかなくて、、、

こういうと語弊があるかもしれないけど、東アジアの「お手本」として、東アジアの「知の集合体」として、知恵や智慧のある中国に戻ってほしいなぁって、なんとなく思うのです。

日本では、中国を誹謗したり罵倒したりする人が多いですが、そもそもは、欧米列強がアジアを侵略してきたことが元凶なんですよね。中国も日本も朝鮮半島も、その欧米列強に振り回されてきたこの200年。

そろそろ、アジアの知を相手方(欧米)にきちんと伝えなければならない時期にきていると思うんです。(僕ももうアラフィフ。これまでの自分の経験から、僕は「アジア保守の人間」なんだなって思うに至りました。それはずっと前からで、学生時代も、「敵を知るために、欧州に行ってくる!」って言ってました…苦笑)

今の人たちはあんまり言わないですが、90年代は、「欧米がアジアを壊し、分断した!」ってわりと知識人たちはホンキで語っていました。

この像を見ながら、そんなことを考えましたね💦 いつかまた、お互いに尊敬しあい、お互いに学び合い、お互いに語り合える関係に「戻れる日」がくることを願いたいです。同じ言語を使う両国として、、、。

また、建物だけではなくて、当時の「テキスト」「教材」?も展示されています。

かつての足利學校でどのようなことが学ばれていたのかも分かるんですね。

上の「校學」の文字も、蒋竜渓さんが書いたものっぽいです。

1668年に、明の公使である蒋竜渓が日本でこうやって学校に関わる仕事をしていた…

すごくロマンを感じますね~😊

大陸中国からたくさんの人が小国日本に来てくれていたんだ…

32年前にここに来た時の記憶として、ここが残っていました。

「嗚呼、ここ、前に来たなぁ」って思いました。

当時の文通相手の子との写真が残ってて、この畳の部屋の前で写真を撮っていました。

(修復されていたら、ちょっと違うかもしれませんが、、、💦)

まだ、中学を出たての頃で、未来のこともまったく見通せていなかった頃。

32年後にまたここに戻ってくるとは、思ってもみませんでしたね。

あと、足利學校では、こんなユニークな「テスト」も用意されています。

こういう「遊び」もすごくいいですね。

うちの愚息も、これを見るや否や、挑戦していました(笑)

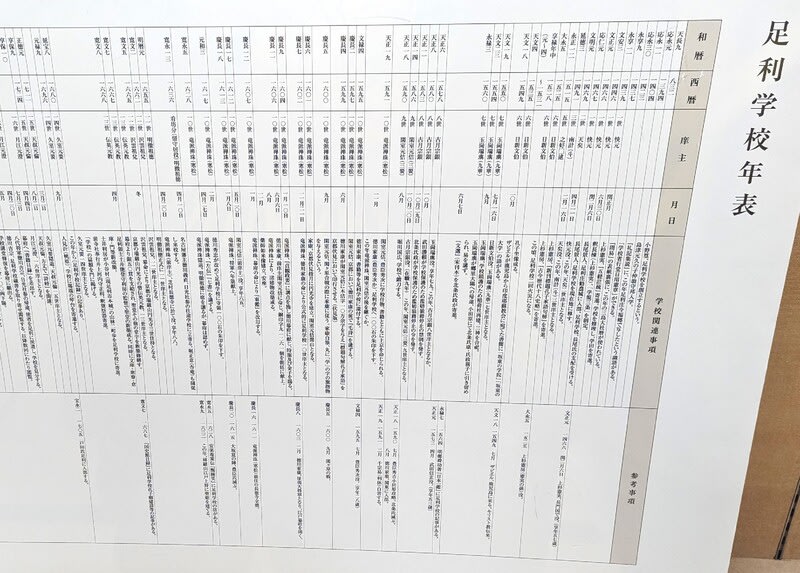

この足利學校の年表もありました。

長い長い歴史があったんですね~。

足利學校を創設したのは誰か。

小野篁か、あるいは、足利泰氏か?! それとも…

歴史の謎というのは、永遠に続くものなのでしょう。

宣教師フランシスコ・ザビエルもここに来ているんですね。

まぁ、アジア保守の立場からすれば、「なんで来たんだよ!」って感じですが…(苦笑)

一応、キリスト教の布教活動として1549年頃に日本に来たみたいですね。

で、彼はこの學校を見て、「日本国中最も大にして最も有名な坂東の大学」と語ったんだとか。

ただ、この足利學校は、江戸時代になって衰退していったんですって。

なんでだろうな???

アジア保守的な人間にはたまらない資料が画像がいっぱいあります。

孔子坐像の解説文なんて、読んでてワクワクが止まりませんもん(苦笑)

孔子や孟子の思想をもう一度、アジア全体で学びなおす。

これこそが、「強い東アジア」を創るための条件になるんじゃないかな!?って。

木小屋です。

ここは、今でいう「倉庫」ですね。

更に奥に置くと、、、

なんか、謎のお墓がありました。

これ、今で言うと、「校長先生たち」のお墓なんですって。

大学風に言うと、「学長のお墓」ということになるでしょうか。

こんな風に解説されていました。

かつての校長先生は、「庠主(しょうしゅ)」と呼ばれていました。

庠主の「庠」という字は、音読みだと「しょう」で訓読みだと「まなびや」。

「まだれ」(家)の中に「羊」がいるんですね。

羊(子ども・若者)がいる場所、それが「まなびや」ということですかね。

なんか、色々と考えられそうで、面白いです。

この建物も、なんとなく32年前に見た記憶があります。

たしか、かつての古い図書館(書庫)だったはず、、、

こちらが、図書館だったかな?!

すごく立派な建物でした!!

最後に。

この足利學校には、どういう生徒さんたちがいたのか。

現地で聴いてみたら、「10代の若者から50代以上の中高年まで」と幅広かったそうです。

つまり、日本最古の學校には、年齢に関わらず、学びたい人が学んでいたということです。

年齢ごとに分けて、同じ年齢で学ぶ、というのは、それこそ「欧米的」なんでしょう。

学びたい人が学びたい時にいつでも学べる、というのが、僕的には理想ですし、その理想は、かつての足利學校で実践されていたんですね。

やっぱり、僕の言う「18歳総進学主義」は壊すことができるんだ…

学問って、それこそずっとずっと昔から、「学びたい人が自由に学べるもの」だったんです。

今の学問は、それこそ「くだらない受験」で勝ち残った人だけが享受できる(しかも、享受しきれていない)ものに成り下がっているとホンキで思います。

いつまで、こんな愚策を続けるのでしょうね。

本当に賢い人を育成することが、本来の學校の意味だったはずなのに、、、

***

というわけで、、、

32年ぶりに訪問した「足利學校」のレポというか、なんというか、、、でした。

「学校とは何か」を考え続けている僕には、すごく刺激的な場所でした。

そして、今後、自分がどういう教育学的研究をしていくかが見えてきた気がします。

今更、日本教育史の研究をしようとは思いませんが、、、

このかつての「學校」から、今の「学校」を批判的に考えることはできるかな、と。

特に気に入ったのは、小野篁という「教師」(!?)ですね。

反権威的で、不羈な男で、気に入りました💓

ここはまた、是非来たいなぁって思いますね。

特に何も考えずに来ても、楽しめる場所かな?!って。

…

佐野でラーメンを食べて、青竹手打ち麺づくりをして、足利學校を見学して…

そして、この弾丸旅行の最終目的地へと向かいます。

そう、両毛線に乗って!!!✨

…

足利学校についてももっと勉強しなきゃ!

足利学校の研究、なんて本もあるのか!!

これは、学校関係の人は必読の書?!?!