勤労感謝の日(元は新嘗祭)は晴れ間の朝、冷え込みは弱く7.4℃の最低気温

となった奈良、東の若草山の芝は枯れ始め、春日奥山の紅葉も見頃を過ぎ、

奈良公園が見頃を迎えたようだ。

だが日中の気温は13.9℃止まりで、吹く風は冷たく紅葉狩りにはご注意を。

11時、12.4℃、49%

11時、12.4℃、49%さてNHKラジオ深夜便・今日の誕生日の花は「ピラカンサ(トキワサンザシ)」

中国やヨーロッパを原産とするバラ科の常緑低木で、数種類をまとめた名で

ピラカンサと呼ばれている。

和名の由来は学名「Pyracantha(ピラカンサ)」、ギリシア語の「pyro(炎)」と

「acantha(刺)」を語源で、炎のような赤い実をつけ棘があることに因む。

日本には明治時代半ばに導入され、果実が美しく育ちも良く広く普及し、主に

トキワサンザシ、タチバナモドキ、ヒマラヤトキワサンザシの3種です。

秋には美しい果実がたわわに実り、葉は濃緑色で光沢がある。

春に開花する花は白色で、樹全体が美しく飾られ、見ごたえがあり、

年間を通して観賞することができ、庭木や生け垣などに重宝されている。

花言葉は「慈悲」

2023.5.14

2023.5.14今日は「一葉忌」、明治の女性小説家「樋口一葉」、1896年の24歳の忌日。

今年7月新紙幣発行で、2004年発行の5000円紙幣(E号券)は旧紙幣となり、

その表の肖像画が樋口一葉だったことをもうお忘れでしょうか?

E号券5000円

E号券5000円Wikipediaによれば

生活苦から内向的で「ものつつみの君」と呼ばれたが、中島歌子に和歌や古典

文学を、半井桃水に小説を学ぶ。

一葉という筆名は、当時困窮していた事(お足が無い)と一枚の葦の葉の舟に

乗って中国へ渡り、後に手足を失った達磨の逸話に掛けたものであると。

兄と父を相次いで亡くし、女性が小説だけで身を立てようと志し「日本史上

初の無謀な決心」と後年いわれるほど、家主として生活に苦しみながら

「奇跡の14ヶ月」という短期間で近代文学史に残る作品 『たけくらべ』

『にごりえ』『十三夜』といった秀作を発表された。

森鷗外や幸田露伴は同人誌『めさまし草』で、一葉を高く評価したように、

文壇から絶賛されるも、24歳の若さで肺結核により夭逝している。

一葉の生き様や作品群は、ジェンダー、貧困といった現代の問題にも通じる

と指摘する学者もおられるようで、もう一度読み返したいものです。

「たけくらべ」の地に建てられた東京台東区立「一葉記念館」は、女流作家の

単独資料館としては、日本では初めてだそうで、没後130年となる2026年には

どのような企画が進行しているのか楽しみですね。

さて昨日の続き、「笠山荒神社」参拝を済ませ、表参道を下り、閼伽井の池の

ある「閼伽井不動尊」と「竹林寺」そして地元の神社「天満神社」に。

左手に下るも、セメント道で歩きやすいです。

お札返納所を過ぎれば、急な石段になる。

一の鳥居が見えてきました。

表参道入口、左手に閼伽井不動尊です。

閼伽井の池のある「閼伽井不動尊」にはこんなお話が・・・

718年に中天竺の僧「善無畏三蔵」が鷲峯山に笠を留めて、閼伽井の地を拓く弘法大師は遣唐使の留学から帰朝すると高野山建立を志し、閼伽井の池で21日

間の行を修めた。高野山を開基するも災禍に見舞われ、再び閼伽井の池で行を

修め、この地に不動明王(閼伽井不動明王)を祀り、高野山に戻って笠荒神

(今の立里荒神)を勧請すれば、災禍なく開山できたと伝えられる。

そのため閼伽井の池と共に霊場として信仰を集め、荒神参拝に際しての清めの

水に用いられている。

左手に手水舎があり、浄めて参拝します。

石造立像の「閼伽井不動明王」様は除災招福、諸願成就などに霊験的です。

不動明王様の右側には

日章之瀧 👇弁財天社 ? 白龍社👇 👇黒龍社

「日章之瀧」があり閼伽井の池に流れ込みのでしょう?でも枯れている?

さらに右側に、境内社は芸術財富福の神「弁財天社」 白龍社、黒龍社がある

さらに奥へと通じる道があり、大倭宮、姫弥呼女王、倭姫宮との板書がある。

卑弥呼が祀られているのでしょうか???

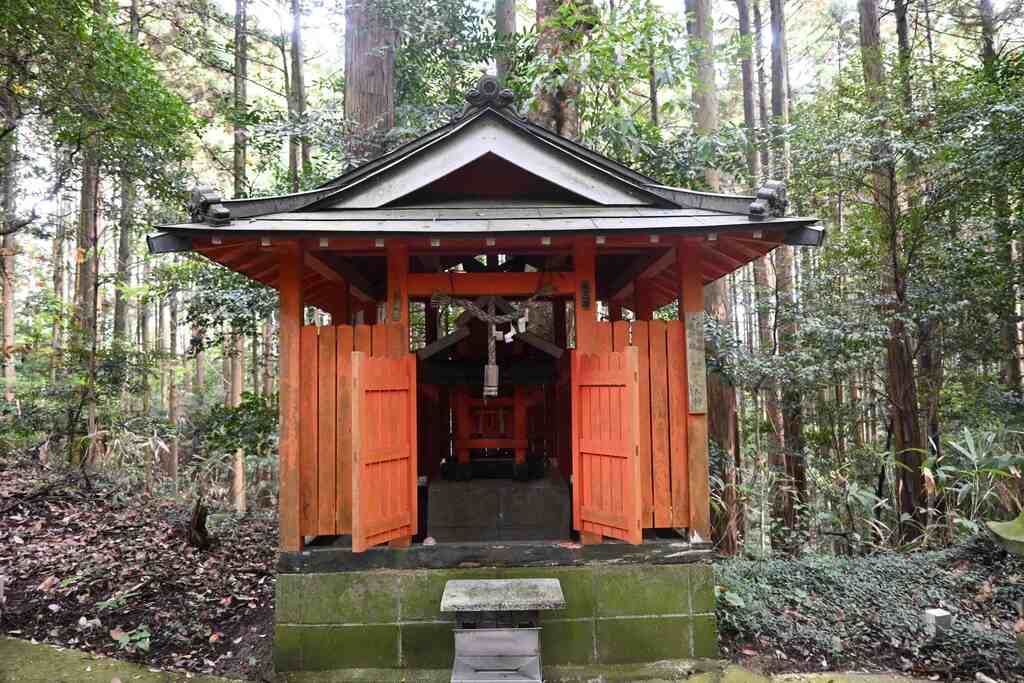

さて竹林寺へと向かうも、直ぐ傍に菅原道真を祀る「天満神社」への境内へ。

村社なのでしょうか。

もみじが色づき始めている。

同じ木を拝殿側から

右側に手水舎が有り、亀さんの口から水が流れるようです。

拝殿からお参りに。扁額には「南無天満自在天神」と。神仏習合かも

右側に廻れば天満宮さんならではの牛が鎮座され、撫でさせていただいた。

本殿が脇に廻り、見させていただきました。立派な本殿ですね。

詳細の記載はなく、後日調べても判らない。

一の鳥居迄来て振り返る。左右には舞殿などでしょうか。

右横には神社の参集所、トイレへ降りる階段があり、駐車場もありました。

一番きれいな紅葉でしょうか?背部に天満神社が・・・

右に曲がれば「竹林寺」へと

回り込めば、無住のお寺ですね。左側に鐘楼があり、

当寺には、木造薬師如来立像(重文)、木造地蔵菩薩立像は収蔵庫に、

本堂には、木造不動明王立像など多くの仏像もあるという。

年3回の大祭の折、拝見できるとのことです。

👇収蔵庫 本堂👇

元加佐寺(笠寺)と称し、聖徳太子あるいは良辯僧正の創建とされ、大規模な寺

院で、長谷寺の奥之院といわれた。

長谷寺の十一面観世音菩薩像を造った楠の霊木の共木で、薬師如来像を造り、

この笠寺に奉安されたが、創建当時の仏像は何れも現存していない。

明治初年までは荒神社と一体で廃仏毀釈の影響もあったが、村の方々で守られているようです。

また当寺に伝わる「板面荒神」、東大寺大佛殿建立に際し啓示があり、良辯僧正が奇瑞を受けて、荒神の姿を板に描いたもので、現在の板絵は、良辯僧正の

また当寺に伝わる「板面荒神」、東大寺大佛殿建立に際し啓示があり、良辯僧正が奇瑞を受けて、荒神の姿を板に描いたもので、現在の板絵は、良辯僧正の

ものを弘法大師が写したものと伝わり、荒神大祭(1/28、4/28、9/28)には

笠山荒神社まで神輿で担ぎあがられる。

手を合わせました。不謹慎ですが開けられた隙間からレンズを向ければ・・・

さらに左奥に鳥居に「白髭大明神」と。幟は稲荷大明神なのですが・・・

立派な鐘撞堂に鐘楼が、そしてお茶の花が咲いていました。