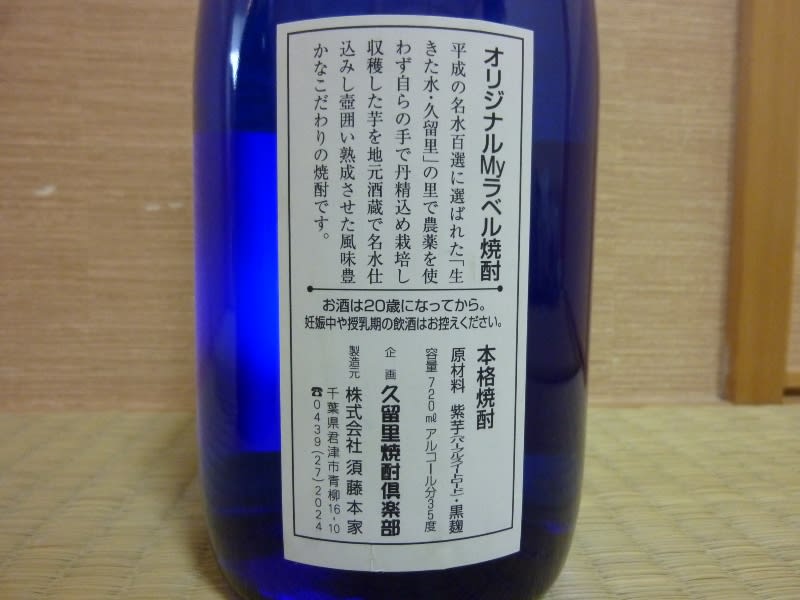

昨年(平成21年)より参加し、農薬を使用しない芋作りをし、株式会社須藤本家に焼酎造りを依頼し、本年(2010年)平成22年8月に小生の焼酎が完成しました。熟成期間が短いのですが感無量です。

さっそく、飲んでみました。昨年の農作業が走馬灯のように浮かび至福のひと時を過ごしました。

ストレートもよい、オンザロックもよい、お湯割りもよい。

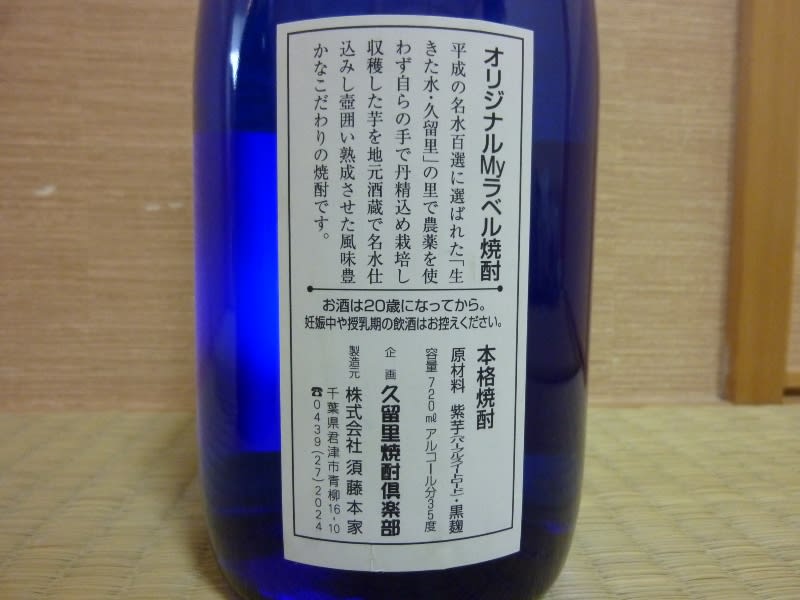

焼酎は、紅あづまを用いた25度の「三心」、紫芋(パープルスィートロード)を用いた35度の「三心」です。どちらも黒麹仕様です。

本年度の芋は、現在生産中です。

「三心」と名付けた理由

道元の書物に「典座教訓」があります。典座は,禅の修行道場で修行僧たちの食事を作りととのえることを司る役。典座教訓は,典座の役割の重要さやその心構えが述べられています。

典座教訓に示された3つの心構え、喜心・老心・大心があります。

・喜心とは,随喜(喜んでありがたること)の心。他人のために事をなすことを喜ぶ心。他人の利益のために尽くす広大な四種の心(四無量心,慈・悲・喜・捨)に喜無量心があり,他人が苦を離れ楽を得たのを見て喜びを生ずることが無量である心をいう。

・老心とは,父母の心、つまり親の心である。たとえば、親がわが子を思うような心である。

・大心とは,その心を大山のようにどっしりさせ、大海のように広々とさせて、一方に片寄ったり固執したりすることのない心である。

この三つの心から、「三心」と命名しています。

講談社学術文庫『典座教訓・赴粥飯法』より

さっそく、飲んでみました。昨年の農作業が走馬灯のように浮かび至福のひと時を過ごしました。

ストレートもよい、オンザロックもよい、お湯割りもよい。

焼酎は、紅あづまを用いた25度の「三心」、紫芋(パープルスィートロード)を用いた35度の「三心」です。どちらも黒麹仕様です。

本年度の芋は、現在生産中です。

「三心」と名付けた理由

道元の書物に「典座教訓」があります。典座は,禅の修行道場で修行僧たちの食事を作りととのえることを司る役。典座教訓は,典座の役割の重要さやその心構えが述べられています。

典座教訓に示された3つの心構え、喜心・老心・大心があります。

・喜心とは,随喜(喜んでありがたること)の心。他人のために事をなすことを喜ぶ心。他人の利益のために尽くす広大な四種の心(四無量心,慈・悲・喜・捨)に喜無量心があり,他人が苦を離れ楽を得たのを見て喜びを生ずることが無量である心をいう。

・老心とは,父母の心、つまり親の心である。たとえば、親がわが子を思うような心である。

・大心とは,その心を大山のようにどっしりさせ、大海のように広々とさせて、一方に片寄ったり固執したりすることのない心である。

この三つの心から、「三心」と命名しています。

講談社学術文庫『典座教訓・赴粥飯法』より