さて、今回の前文はどうしようかなって思ったんですけど……なんとなくモンゴメリのことが続いたので、そのことでもって思います(^^;)

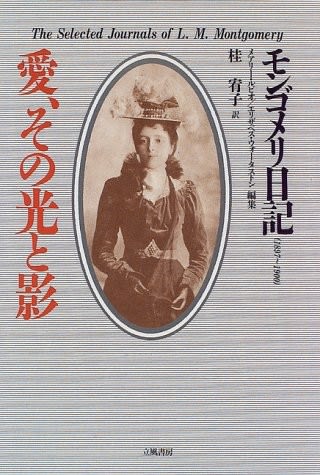

『モンゴメリ日記③愛、その光と影』には、「1897年/モンゴメリ22~23歳―愛する地獄と愛される地獄―」という章があります。

この頃、モンゴメリはエドウィン・シンプソンという方から手紙で告白され、理性的な条件で考えた場合、彼と結婚するのはそう悪くない選択というのでしょうか。そう思ってエドウィンさんと婚約します。

ところが、やっぱり自分のほうでも「恋してる」とか「愛してる」と思ってたわけではなく、「理性的に考えた判断」として婚約した……といったことから、その後2週間もしないうちにそのことを後悔しはじめるという(^^;)

そして、モンゴメリにとって決定的だったのが――エドウィンさんに抱擁されたりキスされることに生理的嫌悪を覚えるようになっていき、「コイツ、もう絶対イヤだ(>_<;)」みたいにモンゴメリは思ったんでしょうね。そこで、エドウィンさんとは婚約を破棄することになるわけですが、彼との婚約中、モンゴメリはハーマン・リアードさんという、彼女が本能的に心から愛せる、夢中になって恋する男性と出会い、心を通わせます

ところが、男性に求める理想の高いモンゴメリは、ここでもひとつ問題が……というのもこのハーマンさん、農夫の方で、知性的な意味では自分と釣り合わない――なんていうことを思い、モンゴメリは彼との恋を断念するのでした

>>ときどき、激しい束の間の誘惑に圧倒され、私をとりこにした愛に屈し――ハーマンを促し――彼と結婚しようという気持ちになることすらあった。でも、最悪のときでさえ、結婚を真剣に考えたことはなかった。私にとって、愛は強い情熱であった――が、誇りも――そしておそらく理性も――同じくらい強かった。私は、あらゆる必要不可欠な点で、私よりずっと劣った男と、熱狂的な数ヵ月ではなく、長い人生を身を落として結婚することはできなかった。

(『モンゴメリ日記③愛、その光と影』メアリー・ルビオ、エリザベス・ウォータストン編集/桂宥子さん訳)

そしてその後、長い婚約期間ののち、最終的にモンゴメリが結婚したのがユーアン・マクドナルド牧師で、子供を授かったことによる母性の喜びといったことはありましたが、ふたりの子供たちが与えてくれた喜びといったこと以外では――夫のユーアンさんとは不幸な結婚生活でなかったかと、そのように思われるわけです

というのもこのユーアンさん、重度の鬱病を患っていて、その病気というのが、牧師さんという職業であるにも関わらず『自分は地獄へ墜ちる運命だ』と思い込んでいたという、そうした深刻な精神的病いを持っていたわけです。

ユーアン・マクドナルド牧師は、妻のモンゴメリの作家としての才能を評価しなかったのみならず、彼女を不幸にし、ある意味非常なる苦労まで背負わせ、さらには死にまで追いこんだ可能性のあることから……ファンの間ではすこぶる評判の悪い旦那さんと思います(^^;)

【7】の前文でも書いたんですけど、こういった経緯から、わたし自身は一ファンとして、モンゴメリはハーマンさんと正式に婚約しなかったとしても、あのまま「わたしもあなたが好き 」、「ぼくもだよ、モード

」、「ぼくもだよ、モード 」的な関係のままでいて……そうこうするうちハーマンさんは亡くなったでしょうから、その後、「これからもハーマン、あなただけを愛しつづけるわ

」的な関係のままでいて……そうこうするうちハーマンさんは亡くなったでしょうから、その後、「これからもハーマン、あなただけを愛しつづけるわ 」という感じで文筆稼業を続け、最終的に『赤毛のアン』によって作家として大成功――でも、結局やっぱりモンゴメリは「自分の知性と見合う男性じゃないと……

」という感じで文筆稼業を続け、最終的に『赤毛のアン』によって作家として大成功――でも、結局やっぱりモンゴメリは「自分の知性と見合う男性じゃないと…… 」という拘りから、ユーアン・マクドナルドさんと長い婚約期間ののち結婚という、この運命は変わらなかったのかなあ、と思ったりもします。。。

」という拘りから、ユーアン・マクドナルドさんと長い婚約期間ののち結婚という、この運命は変わらなかったのかなあ、と思ったりもします。。。

そのですね、わたし『赤毛のアン』シリーズのみならず、モンゴメリの著作はほとんど読んでるくらい、彼女のことは作家としても人間としても愛しています。でも、後世の一ファンとして思いますのに、日記や伝記などを読んで思うのは――とにかくモンゴメリが「理性の人だった」ということだったり。

『モンゴメリ日記③』の最初の美しいカラーページのところには、訳者の桂宥子さんの文章にこうあります。

>>しかし、彼女が後にしばしば述べているような、モンゴメリには二つの相反する血が流れていました。つまり、情熱的で想像力豊かなモンゴメリ家の血筋と清教徒マクニール家の良識的で知的な血筋です。どちらも片方を制御するほど強くはありませんでした。

母方の養育方針に従えば、一方で抑圧されている父方の血がはけ口を求めてしばしば騒ぎ出し、モンゴメリを苦しめるのでした。

(『モンゴメリ日記③愛、その光と影』メアリー・ルビオ、エリザベス・ウォータストン編集/桂宥子さん訳)

桂宥子先生は訳者として本当に素晴らしい方と思うので、そこにケチつけたいということではまったくなく……モンゴメリの人生全体を見渡すと、どうも最終的にこのマクニール家の理性の血が勝ったからこそ、彼女は不幸になったのではないかと、そう思われる節があるような気がするんですよね(^^;)

どんなに激しい心の葛藤があっても、最後には最終的に理性の声が勝つ。また、結婚後は<牧師の妻>として「完璧な人間」とまでは言わなくとも、それに近い人間性や振るまいまで求められ、モンゴメリが本当の意味で魂を羽ばたかせることの出来る時間というのは、小説を書いてる時だけだったのではないでしょうか

それ以外では、牧師の妻として務めを果たすべきスケジュールがびっしり詰まっているのみならず、夫のユーアンさんやふたりの子供の世話にも追われ……結婚式当日、激しくそのことを後悔するモンゴメリでしたが、最初の子供の長男チェスターが生まれて二年くらいが一番幸福な時だったと日記に告白しており、その後夫の重度の鬱病に気づいてからは「こんな男性と結婚し、子供まで産んでしまったとは!」と後悔の言葉が日記には綴られています。

なんにしても、わたし自身はモンゴメリのことを作家としても尊敬し、人間としての彼女のことも一ファンとして心から愛するのみですが、これ以上は苦しめないというくらい、本当に大変な人生でなかったかとも思うんですよね。また、モンゴメリは第一次世界大戦と第二次世界大戦を経験した世代でもあり、牧師の妻であるにも関わらず神さまに対する信仰がぐらつくことがあったとしても……決して彼女のことを責められないのではないか、そう思ったりもするわけです

ただ、自分の死後に後世の人々が読むことを想定し、日記を清書(転写)までしていたというのは――わたしは読者として読んでいて興味深かったし面白かったのみならず、モンゴメリの日記があるかないかで言ったら、ファンとして読めて絶対的に幸福でしたけれども、日記っていうのはどうも、「自分の本当の気持ちを吐き出せる逃げ場としての墓場」っていうんでしょうか。どうも心理的にはそうした効能を持つものらしいので、「人に読まれることを想定して書く」という時点で、本来の効能を失う部分があるらしいんですよ(^^;)

だから、そうした点も含めて、モンゴメリが「人からどう見られるか」、「評価されるか」ということを最後の最後まで理性によって判断していたことが(もちろん、<牧師さんの妻>になった時点で、人々の模範となるべく、人目を気にするよう運命づけられているにしても)、夫からの鬱病の転移のみならず、彼女の人生が常に理性の勝利によって続いてきたことが……何かこう、モンゴメリの神経衰弱と呼ばれる症状をより悪化させたのではないと、そんなふうに思ったりするわけです。。。

あ、どーでもいいことですけど、ちなみにわたし、今まで誰のなんという作品に一番影響を受けたかというと、それは作家の方のある作品というより――訳者の村岡花子さんの訳された文章の文体に、何より一番影響を受けたと、そんなふうに思っていたりします♪(^^)

それではまた~!!

この小説書いてたの、9月とかなんですけど……たまたまクリスマス時期と重なりました♪(^^)

ユトレイシア・ユニバーシティ。-【9】-

「あははっ!リズもミランダもごめーん!!いやいや、ハンバーガーでもサンドイッチでもカフェラテでも今度なんでも奢るから許してっ。ねっ、ねっ!!」

それは、リズとミランダが「妊娠したかもしれないっ!!」とパニックになっているコニーにうんざりするくらいつきあった三日後のことだった。彼女はトイレの便器に赤い滴を見、さらには若干パンティにも血液の痕跡があるのを発見して――義弟が廊下で聞いているとも知らず、「やったわ、万歳っ!!」などと叫んでいたのである。

そして、すっかり用を済ませると、そのままバスルームからミランダに連絡し、偶然一緒にいたリズも「生理がやって来て嬉しかったのなんて、これが生まれて初めてよっ!!」という、歓喜の報告を聞いたのだった。

「やれやれ。あんた今年のクリスマスも聖歌隊で歌うって言ってなかった?それじゃまるっきり、聖書にでてくる罪深い女みたいじゃないの」

『何言ってるのよ、ミランダったら!でもそうねえ。確かにベートーヴェンの第九を歌う時には……わたしにとっては別の意味でも歓喜の歌かもね。「神さま!妊娠してませんでした。ほんとにありがとう!!」という喜びをこめて歌わせてもらうわ』

この時リズは、ミランダの部屋で彼女と、あとは同学年で文学部のクリス・コートニーという男子学生と一緒だった。冬学期の講義の中に『イリアス』と『オデュッセイア』があり、これはグループ討論なので、彼ら三人とコニーを加えた四人でその準備をしなくてはいけなかったのである。

「じゃあもう、いまやすっかり元気になったというわけね。だったらあんた、今からでもうちに来なさいよ。こっちじゃあね、コニーも可哀想に、そういう事情ならわたしたちだけであの子にもAを取らせてあげましょ……とばかり、あんた抜きでそりゃ熱心に三人だけで文学に血道を上げてるところだったんだから」

『ごめん、ごめーん!もう心の靄がすっかり晴れたから、わたしだってこれからはバッチリ協力するわよ。じゃ、今から準備してすぐそっち行くから待ってて。それじゃあね!』

ミランダが電話を切ると、聞いていなくても大体内容のわかるリズはくすくす笑った。

「コニー、なんだって?」

「これからこっち来るって。まあね、コニーが来たって、大して役には立ちゃしないわよ。だってあの子、『「イリアス」と「オデュッセイア」かあ。なんだっけ?セイウチかなんかに乗って旅に出た勇者が、記憶喪失の奥さんと元鞘に戻る話だっけ?』なんて言ったり、そもそも「トロイの木馬」についても動きの鈍いメリーゴーランドか何かだと思ってるような子だからね」

「よくそれでうちの大学に入れたな」

クリスは、自分の膝を叩いて笑っている。

「まあ、でもそこがコニーのいいところか。だって、とにかく落第しないギリギリの成績でいいから留年しないでみんなと一緒に卒業する……で、あとは可愛いお嫁さんになるのが夢だなんて、テス・アンダーソン教授が聞いたら卒倒しそうなことを真顔でいう子だもんな。どれ、それじゃまあ俺はそろそろ帰るか。コニーが来たら女三人で話すことが色々あるんだろ?」

もちろん、クリスはミランダとコニーの電話の内容から察していた。また、コニーがアメフト部のランニングバック、ダニエル・ハサウェイとつきあっていることも知っている……となれば、あとのことは(つまりはそういうことなのだろう)と察せられようというものだった。

「べつにクリスが相手なら大丈夫よ。あんたの口が堅いってこと、わたしたちだってよーくわかってるし……」

ミランダにそう引き止められても、クリスは「いや、今日は帰るよ」と言って立ち上がった。クリス・コートニーは背もすらりと高く、男らしい容貌をしているため、一見まったくそう見えないのだが――彼は実は同性愛者であったため、彼女たちが女同士の話で盛り上がってようとどうだろうと、普段から全然会話について来てくれるのである。

「あ、そうだ!『失われたときを求めて』のソドムとゴモラ篇持ってきたわよ。返すのは、いつでもいいから」

リズが前に約束していた本をバッグから出し、クリスに渡すと「読み終わったらまたこの続き、貸してくれ」と言って、彼はミランダの部屋から出て行ったのだった。

「ねえねえ!それでギルバート・フォードとあんたが筆下ろしさせてあげた子って、一体どういう関係性なわけ!?」

「筆下ろしって……そういう言い方やめてってば。それに、あのあとまだ一度も会ってないから――医学部のギル坊やとロイがどういう関係性なのかはまだわかんないわ。でも、たぶん同じ中学や高校の友達とか、そういうのじゃない?同じ一年生だし」

「ふう~ん、ふう~ん。あいつんち、物凄い金持ちらしいわよ。そりゃ、テレンス・フォードヘルニア病院って言ったら、ドクター・ストリートとして有名なあのあたり一帯でも、ピッカピカの目立つ建物だものねえ。まあ、他の女の子たちの話じゃあいつ、『べつの意味で腰使いすぎて、親父の病院に入院するんじゃない?』なんて言われてる奴だけど」

ここで、<ギル坊や>の逸話がまたひとつ増えて、リズは大笑いした。そうなのである。『フェミニスト・クラブ』の女学生のブラック・リストに名を連ねているのは何も彼ばかりではないが――例の討論会のあと、ギルバート・フォードは大体そういった文脈によって揶揄されまくったわけであった。

「そんなに遊び人なの?まだ一年生なのにねえ。でもみんな『そのうち女に刺されて、うちの救急に運ばれるわよ』とか、色々言う割に……彼のこと、本当の意味で悪く言ってるみたいには聞こえなかったわ。やっぱり、男の人が美人に弱いのと同じく、女はイケメンには弱いものなのね」

「リズの新しい彼氏だって、結構有名人だったじゃない。IQ180で、お父さんがうちの大学の物理学科の教授な上、アプリ作って売ったりしてるから、そこらの普通の大学生より全然お金持ってんじゃないかって話だし」

「そうねえ。でもわたし、フェミ部の人たちが言ってたような基準でロイとそういうふうになったわけじゃないわ。ただあの人、全然態度が変わらなかったの。うちが左岸にあるってわかった時点で「うげっ」て感じでもなかったし、うちの親父がしょうもない駄目親父で母さんに暴力振るってたとか、その当の母さんは今精神病院に入院してるとか聞いても……わたしもね、ここまでのこと、そんなにぺらぺらしゃべる気なかったんだけど、彼、ただ黙って聞いてくれて、うんうん頷いてくれるような感じだったっていうか」

「なるほどねえ。あたしは今月に入ってからロン・ペーターゼンと別れちゃったからなあ。クリスマスが終わるまではって思わなくもなかったんだけど、あいつ、『新しく彼女できたから』だってっ!ほんともう、アッタマ来る!!」

ミランダはロンと、アルバイト先のイタリア料理店で知りあったという。向こうはラファエル・コンラッド大の三年で、専攻のほうは政治・経済学科だという。

ちなみにミランダの父親はパティシエをしており、ユトレイシア市内だけで三店舗店を構えているのだが、この父親が経済観念のほうが相当厳しいらしく、ダルトン家の三姉妹は「うちには金などない。早く自立し、自活できるようになってくれ」と両親からしつこく言われて育つような感じであったらしい。

「その話、アンダーソン教授にしたらきっと、こう言われるわよ。『ユト大女子が陥りがちな罠』なんてね。まあそりゃ、『オレの彼女、ユト大生なんだよね~』みたいに自慢したい男だっているでしょうけど……ミランダ、あんたどうせまたアンダーソン教授が話した恋愛論のことなんかをそのままくっちゃべったりしたんじゃない?」

「だって、しょうがないじゃない!結局あたしはこういう火の玉みたいな性格だし、男と女は常に対等にして平等、それを容認できない男とは長くつきあうだけ時間の無駄ってものよ」

この時、ダルトン家の下の階のほうから♪ピンポーンと呼び鈴が鳴った。ミランダの母親が応対し、コニーがルキアと軽く挨拶を交わすと、階段を上がってくるのが気配でわかる。

「もう、みんな愛してるっ!あたしのうんざりするような愚痴聞いてくれて、ほんとありがとねっ。お礼にドミノ・ピザのLサイズ買ってきたの。全部、リズやミランダが好きなトッピングのやつ!!」

コニーは三日前の憂鬱はどこへやら、晴れ晴れとした顔をして部屋に入ってくると、まずはそばにいたミランダに抱きつき、次にリズと同じようにして、頬にキスした。

「よかったわね、コニー!わたし、妊娠検査キットでビンゴだったって聞いたもんだから……それだとほぼ間違いなく妊娠したってことだっていうじゃない?だから、ミランダと一緒に産婦人科に行くところまで妄想しちゃったわ」

「ありがと、リズ!それにミランダも……ほんと、これからはもっとマジで気をつけなきゃだわ。第一ダニエルの奴、わたしがピルさえ飲んでりゃ大丈夫とか、それでもし妊娠したとしたらそりゃコニーの責任だ……くらいにしか思ってなさそうなんだもの。しかも、今日はそういう気分じゃないとかって言うと、『女なら、俺は他にもいるんだ』、『そのくらいの男とおまえはつきあってるんだぞ』みたいに、なんとなーく匂わせるようなことしてくるしね。あーもう、やんなっちゃうっ!!」

ここで、ミランダとリズはお互いに顔を見合わせた。突然雰囲気が真面目なものになった気がして、コニーは首を傾げる。

「何よ、ふたりとも。わたしがダニエルのことそんなふうに軽くいなすのなんて、いつものことじゃないの。何?もしかしてわたしがここに到着するまでに、リズとミランダで、なんかわたしのことでも話してたとか?」

「違うのよ。ただ……」

「電話でも言ったけどね、コニー」と、ミランダは少し厳しい口調になった。リズが言うより自分が言ったほうが効果があるだろうと判断してのことである。「あんた、絶対今回のことダニエルに言うべきよ。結局のところセーフだったっていうんなら、尚更ね。そしたらあいつも金玉が縮み上がって、あっちの女ともこっちの女ともやったらどうなるか、その結果が多少は脳裏をちらつくでしょうしね」

「やだあ、ミランダ。ダニエルは今はわたしだけだってよくそう言ってるもん。そりゃ、もてることにはもてるでしょうよ。だって、ユト大の花形ランニングバックだもん。四年になって卒業したら、ドラフトで一位指名じゃないかって言われてるくらいだし……」

(ダメだ、こりゃ)といったように、ミランダとリズはもう一度顔を見合わせると、互いに首を振った。大学卒業後はダニエル・ハサウェイ夫人――やはり、コニーはその夢を諦めるつもりはないらしい。

「わたしだって一応、わかってるわよ。アメフト部に性病が流行したら、それはチア部も御同様……みたいに揶揄されるくらい、そこらへんは切り離せないもの。あ、アメフト部と性病が、じゃないわよ。彼らはそのくらい練習とか大変なの。だから、どうしても女性が癒しの手を差し伸べてあげる必要があるのよ」

「でもコニー、一応やっぱり先に言わせてもらうわよ。次にもし今回と同じことがあっても、わたしには電話してこないで!半狂乱になってるあんたの面倒みるのはもうたくさんだわ」

「いいもんっ!そしたらリズに電話するからっ」

「コニー、わたしだってそんなのもうごめんよ」

(頭痛い)というように、リズは溜息を着く。

「わたしとミランダはね、コニーが到着する前、我らがフェミニストの女神、テス・アンダーソン教授の話をしてたのよ。コニーはわたしたちと同じように、大体同じ単位の分くらい、アンダーソン教授の有難いご講義を拝聴してるはずなのに……どうしてコニー・レイノルズは新しい女性の生き方といったものに目覚めることがないのかしらってね」

「そんなこと言ったってえ」

コニーはいつもの、舌足らずな甘ったるい声で言った。

「わたしの夢は昔から、お金持ちのお嫁さんになることだもん。それでね、旦那さんを立てて暮らして、可愛い子供に恵まれた専業主婦になるの。っていうか、それのどこがいけないのか、さっぱり意味わかんない。わたしが言いたいのはね、アンダーソン教授みたいな強い女性はああいう考えでそれを実行して生きるのでいいと思うの。でもわたしは旧来型の古い女なのよ。それで、そういう需要だって大きいわけだから、それでいいじゃないの」

これ以上の議論はするだけ無駄、と見てとってか、ミランダは下に飲み物を取りにいった。ピザのほうは、温め直さなくてもまだホカホカだった。

彼女たち三人はその後も、『イリアス』と『オデュッセイア』の話など微塵もしなかった。まずミランダはコニーにも、ロン・ペーターゼンと別れたという報告をし、コニーは「クリスマスまでに誰か欲しいなら、ちょうどいいの見繕ってあげる」などと言い……その後、ついきのうあった<フェミニスト・クラブ>の恋愛討論会の模様を聞かせると、「そんな面白いの、わたしも参加したらよかったあ」とコニーはしきりと悔しがったが、「あっ、あとで動画見ればいっか」と気づき、ベッドで体をジタバタさせるのをようやくやめた。

そして、この件よりもコニーを一番驚かせたのが――「リズに新彼が出来たのよ」とミランダが言ったことだったに違いない。

「ええ~っ!?相手どこの誰?うちの大学の男?えーっ、めっちゃ気になるっ!!ねえねえ、写真とかないのっ」

「相手はうちの工学部の一年だって。茶褐色の髪に青い目の、可愛い坊やって感じの子。ついこの間、筆下ろしさせてあげたんだって」

「だから、そういう言い方やめてって言ってるでしょ」と、リズは溜息を着いた。「それに、先のことなんてわかんないわよ。第一わたし、きのうあの第三会議室にロイがいるのを見た瞬間、彼とは別れることになるって思ったくらいだし……」

「ふうん、ふう~ん。それはもうそのロイって子のほうでは、リズのことで頭いっぱいだね。じゃあ、クリスマスはそのロイって子と一緒?あ、でも地方出身の子とかだと、実家に帰っちゃっていなくなっちゃうとかあるよねえ。ねえ、リズはクリスマスの予定、どうなってるの?」

この返事のほうは、何故かミランダのほうがした。

「ふふふ。なーんと、リズ!その子の家のディナーに招待されちゃってんのよ。ようするに、両親にご紹介とかされちゃうんじゃない?その上、お父さんはうちの大学の物理学科の教授よ。しかもロイはIQ180の天才さんなんだって。暫く男いなかったと思ったら、急にいい物件見つけてくるよねえ、ほんとリズは」

「えーっ、ウッソー!!そりゃすごいと思うけど……一回ヤッたくらいで両親に紹介とか、ちょっと怖くない?そのロイって子、もしかして軽くヤバめな子なの?ほら、うちって頭のいい子が粒揃いで揃ってるかもしれないけど……モールス信号で愛の告白とか、工学部あたりには本気でやってきそうな雰囲気の子、マジでいるものねえ」

「エジソンかよ、おまえ!!ってやつね」

ミランダとコニーが大笑いしていても、リズはただ「勘弁してよ、もう」という顔をするだけだった。そもそも、クリスマス・ディナーに招待されたのは、そういう関係になる前の話……だのなんだの、いちいち訂正するのも面倒くさい。

なんにしても、こんなふうにして女子三人の楽しいおしゃべりでその日の夜は更けていった。この翌日、リズはロイとボランティア先で一緒になり――色々話せたのは、その老人福祉施設を出てからのことだった。とはいえ、出会った瞬間から、ロイにもリズにもわかってはいた。例の教育棟Aの第三会議室で、お互い言葉もなく理解しあえていたのと同じように、ふたりとも「まったく同じ気持ち」だという、そのことが……。

「ねえ、ロイ。ロイってあのギルバート・フォードのお友達か何かなの?」

帰り道、リズとロイはどちらからともなく手を繋いで歩いた。一度降った雪はすぐ解けてしまったが、きのうから今朝にかけて降った二度目の雪は、今もまだうっすら地面に残っている。

この日は、<ユトレイシア敬老園>近くからバスに乗るのではなく、その坂道の通り沿いにある小さな喫茶店に入ることにした。雑貨店、パン屋、美容室、レストラン、コンビニなどなど……通りの店はどこも、クリスマスのイルミネーション一色だった。青や水色や白の雪の結晶をした電球によって輝き渡り、どこの店からもなんらかのクリスマス・ソングが流れてきている。

「う、うん……小学生くらいの頃からのね。オレ、例のあの討論会のことなんて、存在自体知らなかったんだ。ところがさ、あの前日ギルの部屋に遊びにいって泊まったんだけど、そしたら別れ際、そういう討論会があるからおまえも参加しろって誘われて……」

「なるほどねえ。わたしもね、ロイとまったく同じような感じだったの。あの朝、偶然ミランダがロイとギルの坊や……あ、彼ね。<フェミニスト・クラブ>の女性たちにそう呼ばれてるのよ。あなたたちふたりが赤のフェラーリに乗ってるとこ見たの。そしたらロイ、あなた助手席でハンバーガー食べて、最後に親指についたソースなめてるところだったわ」

ロイは笑った。誰も見てなどいないだろう……と思っていたのに、やはり人というのは見てないようで見ているものなのだと思った。

「オレと同じような感じってことは……ようするに、リズも友達か誰かにそういう面白い討論会があるから参加しろ、みたいに言われたってこと?」

ここで、注文していたコーヒーがきた。他に、リズはフルーツタルト、ロイはパンケーキを頼んでいる。それも次に来たウェイトレスがトレイから置いていった。喫茶店のほうは丸太小屋風で、暖炉のところで薪が燃えており――店内の装飾のほうはクリスマス・ツリーやサンタクロースの置物など、まるでこの季節のテレビCMの撮影場所のようだった。

「そういうこと!あの朝、ミランダが車のあなたたちを見かけて、その日の午後にある恋愛討論会について熱っぽく語りはじめたってわけなの。で、それまでも討論会があるたびごとに、ミランダとコニーはわたしにも参加しろってしつこいくらい勧めてきたわけなんだけど……ボランティアに行ったりとか色々あって、なかなかスケジュールがあわなくてね。だけどあの日、女性陣が初めて劣勢になったとか、そのそもそもの原因がギルバート・フォードだとかって聞かされて……」

「そっか。それで、助太刀することにしたわけだ」

パンケーキにシロップをかけながら、実はギルはハッとした。片手にフォーク、片手にナイフを持つ自分は――これからお子さまランチを食べる幼児のように彼女の目に見えるのではないかと……とはいえ、今さら注文を変更することも出来ないし、ステーキを食べる風に気取ったところで意味などない。

「そうそう。講義と講義の合間に動画見てたら、他の女学生たちは話すのイヤかもしれないけど、まあわたしはそもそも育ちも悪いし、人の噂も七十五日と思ってね。でも、これからは気をつけるわ。そんな女とつきあってるなんて思われたらロイも困るとか、そんなことまで考えてなかったものだから」

「…………………っ!!」

――この瞬間、キャラメルナッツ・パンケーキを食べながら、ロイは物凄く感動した。ここへやって来る間も、別れるまでの間に……『オレたちって、つきあってるってことでいいのかな?』とは、機会を狙って聞こうとはずっと考えていた。けれど、そんなロイの杞憂は一瞬にして終わったのだ。

「おっ、オレは平気だよっ。あんなことくらいで、オレのリズに対する気持ちは変わらないし……ギルバートも、冬学期以降はもう討論会には参加しないって。ギルもさ、最初は打ち負かしてやる気まんまんだったらしいんだけど――結局、男のほうからやんわり負けてやるくらいの着地点のほうが、色んな意味で人間関係がまあるく収まるだろうってことに気づいたとかって」

「なるほどね。わたしもね、彼には感謝してるのよ。正直、アメフト部の連中……ううん、バスケ部でもどこでもいいんだけど、とにかく運動部のやんちゃな連中ね。そういう奴らがどかどか乗りこんできたりしたら――もう、どんなえげつないことになったかと思うわ。もう、放送禁止用語連発だったでしょうし、そんなふうに目茶苦茶な形で終わらせるとか、男子学生にはそもそも最初から出来たことだったと思うの。だから、あのあとの<フェミニスト・クラブ>の女子会で、そんなふうには言わなかったけど……ギルにしても、他の男子学生たちにしても、比較的紳士的な雰囲気だったでしょ?だからわたし、男どもを打ち負かしてやってスッキリしたとか、そんなふうにはまるで思ってないっていうか……」

「う……うん」

自分の背後の男子学生らがえげつない野次を飛ばしていたことを思うと――(あれが紳士的?)とロイは思わなくもないが、(まあいいか)と聞き流した。

「あのあとオレ、ギルや仲間の人たちと少し食事したんだけど……誰もリズのことを悪く思ってるとか、そういう感じじゃなかったと思うんだ。まあ結局、あの人たちも頭のいい人たちだから、これ以上論議しても自分たちの不利だって、判断するのが早かったってことだよな」

「ほんとに!?わたし、もうユト大内では彼氏とか、絶対できないだろうな~くらいに思ってたわよ。まあ、わたしにはもうロイがいるからいいけど……」

ロイは驚きのあまり、一度黙りこんだ。ロバート・フォスター教授のことに関して、ロイの中で完全に疑いが去ったというわけではない。だが、もう何かどうでもよくなってしまった。今目の前にいる彼女が、リズ・パーカーが自分を唯一の恋人と認めてくれるのであれば……それ以外のことなど本当にどうでもいい。

「あっ、あのさっ。クリスマスのことなんだけど……なんか、ごめん。ほんとだったら、もっと早くにこうなるってわかってさえいたら――どっか素敵なレストランでも予約しておいたんだけど、オレの両親と食事とか超微妙っていうの、一応オレ、これでもわかってるつもりだからっ」

「ううん。べつにいいのよ、そういうのは。ただ……ロイのほうで両親に紹介するのはもっとあとのほうがとか、そういうのがあったら、キャンセルでもわたしは全然いいのよ」

「えっ!?逆になんで?そりゃオレたち……っていうか、オレとリズはまだ知りあってそんなんでもなくて、つきあいも浅いかもしれないけど……リズに重いとか面倒な男とか思われないんだったら、両親に紹介するとか、そういうのは全然問題ないし」

この時、リズは窓際の席で、ロイと向き合って苺やマスカットののったフルーツタルトを食べていたのだが――不意に、「そっち行っていい?」と、聞いた。

「えっ!?う、うん……」

一瞬、(そっちってどっち!?)とロイは思ったが、赤茶色の革のソファの隣に、リズが座席をずれてくる。それから彼女は、パンケーキに生クリームをつけて食べていた。

「ロイが食べてるの見て、すごく美味しそうって思ったの。わたしのも、食べる?食べかけだけど……」

(うっ、うわっ!すごい……)

ロイは頭がくらくらしてきた。そのくらいフルーツタルトが感動的に美味しかったということではない。(こっ、これが恋人同士になるっていうことなんだ……)と思うと、急にお腹も胸もいっぱいになってしまった。しかも、口の端についた生クリームを、リズがキスで取ってくれたとあっては尚更だった。

この日の夜――ロイはギルバートが『そりゃいい女だ。とにかくヤラせてくれたんだから』といったように言っていた言葉を、あらためて噛みしめていたかもしれない。ロイとしては、もう一度リズと<そうした雰囲気>になるまで、じっと待つことになるのだろう……何かそんなふうに思っていた。それなのに「これから、うちに来る?」と誘われ、こんなに早く二度目の時を迎えられるとは、ロイは想像してもみなかったのである。

だから、彼は自分でも自分にびっくりした。ギルバートと赤のフェラーリで登校……といったことは、(まあ、あいつは金持ちだから)で割合ロイの中では終わってしまう。けれどこの翌日、ロイはリズと同じ地下鉄に乗って登校し――工学部の建物の前で、チュッとキスしてから別れていた。まさかこんな僥倖が、自分の人生にこんなに早く訪れるとは思ってなかっただけに……テディ以外、仲のいい友人が工学部にほとんどいなくても、もはやすっかり気にならなくなったほどである。

そしてこの翌週のクリスマス・イヴイヴ、ロイはリズと一緒にユトレイシア中央会館に、盲学校の生徒たちの吹奏楽演奏会へと出かけていった。小ホールのことではあったが、会場のほうはほぼ満員で、入る直前にほとんどの人々が募金箱にお金を入れていた。会場のほうは無料ではあったが、受付のところで「募金、お願いしまーすっ!」と叫んでいるのもまた、寮の生徒たちであったため――リズは燕尾服姿のデニスに「がんばってね」と声をかけ、ロイは彼の隣のドレス姿のジョイスに「フルート、がんばって」と言いながらユト・ドル札を箱に入れたものだった。

演奏会のプログラムのほうは、クリスマスメドレーではじまり、次にディズニー映画のスペシャルメドレー。それからエリザベス・オコナーのピアノ・リサイタル、そして最後に「Silent night(きよしこの夜)」、「O holy night(さやかに星はきらめき)」、「Gloria in Excelsis Deo(グロリア・イン・エクチェルシス・デオ)」、「Joy to the World(もろびとこぞりて)」といったクリスマスの合唱曲が数曲歌われて終わりを迎えた。

おそらく、生徒たちの両親や友人、親戚など……そうした人々が多かったせいだろうか。ハンカチで涙をぬぐう女性の姿も多く、リズがある瞬間、自分の手をぎゅっと握ってきたのを見て――ロイにしても胸が熱くなった。寮の生徒の様子を見ていて、彼らの聴覚にはどこか超人的なところがあると、そのように感じていたロイではあったが、それでもここまで音を合わせるまでに、どれほど練習を重ねたことだろうと思うと……これほどまでに感動的で胸を打つ演奏に、ロイにしても出会ったことがないほどだったからである。

演奏会終了後、ロイはリズと一緒に楽屋を訪れた。ほんの軽く挨拶して帰るつもりだったにも関わらず、ロイが来ていることがわかるなり、彼は女子寮のファンたちに囲まれることになっていた。ロイが何か言葉を少しばかりしゃべったというだけで――彼女たちには彼がどのあたりにいるか、わかるくらいだったのである。

リズのほうでも、男子寮の生徒の親御さんたちと随分長く話しこむことになった。デニスやダンたちが自分の母親に、「うちにボランティアに来てくれる先生なんだ!」と紹介し、「いつも電話や手紙でお話のほうはかねがね……」といった形で、随分丁寧にお礼の言葉を述べられたものだった。

結局、この楽屋裏のほうに40分ばかりもいただろうか。ロイに関してはやはり、盲学校の先生たちが「みなさん、そろそろそのくらいにしておきなさい!」と言って助け舟をだしてくれることによって――ようやくのことで彼はそちらから解放されていたわけである。

帰りのタクシーの中で、リズが「お金で買えないものって、ほんとにたくさんあるわね」とポツリとつぶやくと、今度はロイが隣の彼女の手を握りしめていた。それから、うまく言葉で説明できない感情に襲われ、ロイはリズにキスした。

「今日は……だめよ」

「うん、わかってる。明日……リズの部屋からオレも一緒に帰って来たりしたら、君の心証が悪くなりそうだし」

「そういうこと」

この日、ロイは家の近くで降ろしてもらうと、タクシーの運転手に多めの金額を握らせ、リズの自宅まで無事彼女を送ってくれるよう頼んだ。別れ際、もう一度タクシーの中でキスすると、ロイは足の爪先から頭のてっぺんに至るまで――自分がこの上もなく幸せなことに、自分でも驚いたほどだった。

基本的に、ロイは因果応報論なるものを信じていない。だが、ボランティアをはじめたこの二か月ほどの間……彼にしてもいつでもスキップしながら老人福祉施設へ向かっていたわけではない。「参加する」とメールに返信したにも関わらず、当日になってから「あーあ、なんとなく今日は面倒くさいなあ」と思ったことなど何度となくある。でも、そんな時でもロイはやはり、リズのことを思って出かけていった。

「ボランティアってね、楽しくなっちゃダメなんですって」

ある時、自分の本心を見透かしたようにそう言われ、ロイはドキッとしたことがある。

「うちの顧問のジョン・スティアード教授が、必ず部員たちにそう言うの。『人に親切にしてあげて、わたしったらなんていい人なんでしょう!』みたいなボランティア精神っていうのは、そう長続きするものじゃないんですって。それに、ある種の当人の異常さからそんな状態がずっと続いた場合――何かが間違ってる可能性のほうが高いだろうって。たとえば、親切や善意の押し売りをしてるだけのことに本人が気づいてないだけとか、そういうことなんだけどね。心の中で少しくらいは何かを犠牲にする感覚がないとしたら……たとえば、『あ~あ。なんか面倒くさいけど、とりあえず行かなきゃなあ』とか、そういう憂鬱さも教授に言わせたら正しい感覚らしいわ。そんなこともなく、心に少しの犠牲すら感じるでもなく、『わたし、ボランティアするのが楽しくって嬉しくって』っていう人間は、実は自分がそういういい気持ちになるために、周囲の誰かを犠牲にしてないか、自分の心をよく点検したほうがいいって」

「ジョン・スティアード教授って、社会福祉学科の先生だよね。社会福祉が専門の……」

「そうそう。正直、わたしも部長なんてもの押しつけられちゃったから、まず自分が率先して見本を見せなきゃ……みたいなところがあるわけ。そしたらジョン教授、『そういうイヤイヤながらの精神こそ本物のボランティアだ』なんておっしゃるわけよ。まあね、今はわたしも教授が何を言いたいか、よくわかってるつもり。ほら、ボランティア先にもよるんだけど、老人福祉施設とか、出入りしてるボランティアは当然うちだけじゃなくて……他のボランティア団体が入ってて、そちらの指示に従う、なんてことが場合によってはあるのよね。で、長く通ってるとわかってくるの。その人たちはその人たちで、長くボランティアしてる人たちが比較的ラクな仕事を取って、一番面倒なところをわたしたち学生とか、他の新人ボランティアに押しつけたりね。ひどい場合は時々、『この人たち、一体なんのためにここに来てるのかしら』なんてこともあるわ」

「う、うん。わかるよ。オレはまだボランティア始めたばかりだけど――たぶん、オレが来たばっかりで何もわからないって思ったんだろうな。その人たちから、『アレやってコレやって』って言われたとおりに顎で使われてる間、その人たちはただコーヒー飲んでくっちゃべってるだけってことがあって……そこの施設の人なのかと思ったら、いつも定期的にきてるボランティアの人たちだったんだ」

「そうなのよ。わたし、部員たちから時々そういう苦情も受けるんだけど、教授に相談したらね、『君たちはまったく若いなあ』なんてまたおっしゃるわけ。『一度社会に出たら、人間関係なんてものはそんなことの繰り返しだ。屈従と忍耐の連続こそ、社会勉強の第一歩。そう思って耐えることこそ真のボランティア精神だよ。まあ、そのことを学ばせてもらってるんだと思うんだね』……そうなのよねえ。ボランティア先にしても、『誰々さんと一緒だったらその日、ボク行きたくありません』とか、結構あるのよ。まあ、部員内での『自分はあの人とは合わない』とか、そういう人間関係上の問題なんだけど。でもそういう人にわたしがジョン教授と似たようなこと言ったりしたら……その子、すぐ退部しちゃうと思うの」

――リズが溜息を着きつつ、部長としての悩みを語ってくれたことで……ロイはその日以降利己心を捨て、やはりボランティアを続けようと決意を新たにしたのだった。そして、そうしておいて良かったと心から思う。もちろんロイは、ボランティアをして良いことをすると運気が上がるとか、恋人が出来るとか、そんなことを言いたいわけではない。ただ、自分に関していえば――やはり、知見が広がったのみならず、「そうした視点は自分にはなかった」という新しいものの見方について教えられたりと、ためになることがあまりに多かった。

それから、(恥かしい)と思った部分もある。自分の父親がいわゆる身体障害者であるにも関わらず、他のそうした施設へ行ってボランティアしようなどとは、これまで一度も頭に思い浮かんだことさえなかったことに対して……。

この日、ロイは「クリスマス・シーズンにこんなに幸せな気持ちだったことは生まれて初めてだ」と思いながら、枕に頭をつけた。もちろん、小さい頃だって、毎年クリスマス・シーズンは幸せだった記憶がある。けれど今は大人になり、少し考え方が変わったのだ。誰かから贈り物を与えてもらうよりも、与えられる何かが自分にあることのほうが――どれほど幸せなことか、サンタクロースはそのプレゼントを人々に知らせるためだけに、今も滅びず存在し続けているのだろうことに、彼はこの年、生まれて初めて気づいたのである。

>>続く。