さて、今回の前文はどうしませうww

今回も本文長めなので……前文のほうは短めにと思いつつ、今回も特に書くことないので、何か絵本の紹介でも、と思います(^^;)

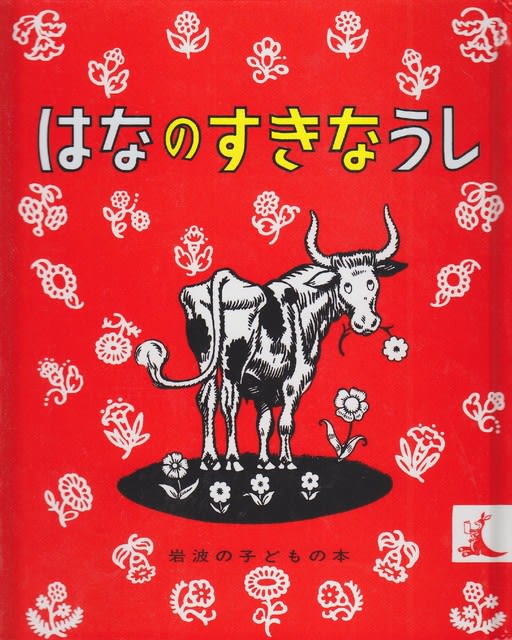

この絵本も「なんか聞いたことある☆ 」的なお話と思うんですけど、でも、絵本コーナーなどで見かけても、もしかしたら「ちょっと表紙が魅力的でない?

」的なお話と思うんですけど、でも、絵本コーナーなどで見かけても、もしかしたら「ちょっと表紙が魅力的でない? 」と思われるかもしれません

」と思われるかもしれません

また、パラパラと中を覗いて見ても、挿絵も「そんなに魅力的でない? 」と感じられるかもしれません。

」と感じられるかもしれません。

でも、この絵本………。。。

子供が読むための本というよりは、

大人こそが読んで欲しい絵本

だと思います。

いえ、正直、果たしてわたしが子供の時分にこの本を読んでいたとして、「はなのすきなうし」の絵本の良さを、本当の意味で理解したかどうかはわかりません。

でも、もしわたしが子供の頃にこの本を読んでいたとして、大人になってから何かの拍子に読んだ場合……子供の頃に読んだのとはおそらく違う意味で胸にズキューーーン!! と来るのではないかと思います。

と来るのではないかと思います。

なんにしても、まずはあらすじ。。。

>>スペインのある牧場で暮らす牛のフェルジナンドは、小さな頃から花が大好き。

他の牛たちはマドリードの闘牛場で勇敢に闘うことを夢見ているのに、フェルジナンドだけはひとり花の匂いを静かにかいでいました。

そんなある日、闘牛を探しに牛買いたちがやってきたときのこと。

フェルジナンドはいつものように木の下でのんびり花の匂いを楽しんでいましたが、偶然、お尻を蜂に刺されて大暴れ。

この光景を見た牛買いたちは勇ましい牛を見つけたと大喜びし、フェルジナンドをマドリードの闘牛場へと連れて行きます。

闘牛場の観客席には、芳しい花をつけた女の人がたくさんいました……。

(絵本ナビさんの作品紹介文よりm(_ _)m)

解釈は色々あるかもしれないんですけど、ようするにフェルジナンドは他の兄弟たちと違って「変わってる」っていうことなんですよね

他の兄弟の牛たちは、闘牛場で勇敢に闘うことを夢見ている……だけど、お母さんだけはただひとり、そのフェルジナンドの「違い」を認めて「あの子はあの子でいい」と思っている。

ところが、牛買いたちが実際に闘牛場へ連れていったのは、蜂にお尻を刺されて大暴れしたフェルジナンドのほうで――でもフェルジナンド、闘牛場へ出されても、観客席の女性たちのつけた花を眺めてばかりで闘おうとすらしません。

そんなわけですぐに故郷へとんぼ帰りすることになり、今も大好きな花を幸せそうに見つめたり、その匂いをかいだりして暮らしています……といったお話だったと思います(今手許に本がないもので、若干の表現の違いがあったらすみません )。

)。

やっぱり、普通の子というか、一般の世間的価値観としては、闘牛場へ出て闘わなくてはいけないと思うんですけど、そうした中学→高校→大学→就職→結婚……といったような、一般の価値観から仮にどこかで外れたとしても、その子はその子で素晴らしいというのでしょうか。

まあ、これはわたしが大人になってからこの本を読んだからそんなふうに思うのであって――子供であれば「みんな違って、みんないい」という、金子みすずさんの言葉を多くの方が連想されるのではないかと思います。

あるいは、自分にとっての「花」を見つけて幸せになること、世間というのは一般にそうした生き方を潰してくるところがあるけれど、フェルジナンドのお母さんのように認めてくれる人がいれば、さらに幸せは増える……とか、まあ、色々なことが連想されますよね(^^;)

そして、こうした理屈っぽいことはどうでもよく、とにかく読んでいて「これ、フェルジナンドどうなるんだろう 」って思いつつページをめくり、最後は「ああ、よかった。フェルジナンドよかった

」って思いつつページをめくり、最後は「ああ、よかった。フェルジナンドよかった 」と思いながら、静かに本を閉じることが出来る……そんな絵本じゃないかなって思います

」と思いながら、静かに本を閉じることが出来る……そんな絵本じゃないかなって思います

それではまた~!!

灰色おじさん-【9】-

「まあ、まだ登校一日目じゃないか。おまえのことだから、友だちなんてまたすぐに出来るさ」

がっかりと肩を落としている姪を慰めるため、おじさんは美味しい紅茶を入れ、それからグレイスの好きなカレー味のソーセージパンとブルーベリーマフィンを出してあげました。

「そうだといいんだけど……ねえ、おじさん。女って薄情なものね。一年生の時に仲良くしてたヴァネッサのこと覚えてるでしょ?ヴァネッサには大親友がいて、なんかもうあたしなんか全然お呼びじゃないって感じなの。でね、それだけじゃなく、これはあくまであたしの勘なんだけど――クラスの中にひとり、絶対好きになれそうにない女がいるのよ」

「ほう。おまえがそんなふうに言うだなんて、珍しいもんだな、グレイス」

これまでおじさんは、フランク・クレイグ以外で、グレイスが誰か友だちを悪しざまに言うのを聞いたことがありません。いつでも、ティムのように弱い立場の者を守ってやり、またそうすることでまわりの友だちや先生からも信頼を得ているというのが小学一年、二年の時のグレイスの立場でした。

「もちろんね、あたしだってまだわかんないのよ。だけどもう、取り巻きみたいな子が五人も六人もいるような子なの。結構綺麗な子で、着ているものや持ってる文房具なんかから見ても、お金持ちなんだろうなと思うわ。こう言うとなんか、あたしがひがんでるみたいだけど……三年A組の女子の中心は、これからあのアリス・アディントンってことになると思うの。ヴァネッサもアリスと似た感じの子だし、あたしなんかもう過去の人っていう何かそんな感じ」

「そんなことはまだわからんさ。まだ三年生になってから登校一日目なのだしな。きっとまた友だちは出来るよ。ヴァネッサやそのアリス・アディントンっていう子以外にも、クラスには他にもたくさん女の子がおるのだから……」

「うん、確かにね。そりゃそうよ。だけど、そのアリスって子……なんかあたしのことが嫌いみたいなの。目と目が合った瞬間にすぐわかったわ。それで、彼女がこれからクラスの中心人物みたいになっていくこともあたしにはわかってるの。でね、そのこともべつにいいのよ。だけど、なんかあの子のことを見てると心がモヤモヤする。どうしてなのかは今はまだ自分でもよくわからないけど」

「ふうむ。そうか……」

このあと、おじさんが少し複雑そうな、難しい顔をしていたので、グレイスはすぐ元気な顔をしてみせました。自分でも、少し考えすぎかもしれないとは思っていましたから。

「ごめんなさいね、おじさん。あたし、いつも自分の心の中のことを黙っておけないで、ついなんでもしゃべっちゃうのよね。うん、あたしもちょっと考えすぎちゃってるのかも。ねえ、今日のお夕飯はなあに?」

グレイスはこの話はこれきりといったように、今度は全然違う話をすることにしました。実をというと、家の外壁の塗り直しをすることになっており、おじさんはペンキのカタログを取り寄せていたのです。そしておじさんは、グレイスの好きな色にしていいよと言ってくれていました。

それで、グレイスはパンを食べながら、その日もカタログのペンキの色見本をめくりはじめました。

「今日は鮭のムニエルじゃ。グレイスはあんまり魚は好きじゃないと言っておったが、やっぱり週に一度か二度は魚も食べないとな。何分、育ち盛りなのじゃし」

「あら、あたし、確かに魚料理よりは肉料理のほうが断然好きではあるけど、おじさんの作るお料理はなんでも好きだわ。他に、パエリアとかドリアとかグラタンとか……あたし、きっと食のことでは恵まれてるのね。パパもママもいつも美味しいものを作ってくれたし、おじさんも同じくらい心のこもったものを作ってくれるんですもの。こんなに幸せなことってないわ」

「そうか。わしもずっとひとり寂しくごはんを食べてきたからな。グレイスが一緒に食事をしてくれると、ひとりで食べるより二倍も美味しくて助かるよ。どうせ、一人分作るのも二人分作るのも同じようなものじゃからな」

このあと二人は、外壁のペンキの色について、「この色はどう?」とか「あの色は?」といったようにえんえん話し、結局のところこの日も壁の色を何色にするかは決まりませんでした。けれども、最終的に灰色っぽく汚れた白色だったおじさんの家の壁は、ペパーミントグリーンということに決まりました。おじさんの弟であり、グレイスのパパだったジャックのレストランと同じ色の壁です。

ふたりはネットでペンキの塗り方について学習すると、外壁を綺麗に磨いたあと、窓などにマスキングテープを施し、まずは油性シーラーを塗り、ペンキの材料の準備をしました。そして角になっている部分や窓のまわりなど、細かい点はおじさんが刷毛を使って綺麗に塗り、残りの大部分はローラーバケを使って一緒に塗っていきました。おじさんの塗ったところは概ね綺麗に塗れていましたが、グレイスの塗ったところは一部ムラになっていたかもしれません。けれどもおじさんは、「これも味があって、まあよかろう」と言って笑っていました。

おじさんはいらなくなった灰色の昔の服を着、グレイスもまた着なくなったサロペッツを着て作業していたのですが――その様子を見ていた隣家のケビンJrとティムもまた、「一緒にやりたい!」と言い出しましたので、おじさんは気が進みませんでしたが、二人にも手伝ってもらうことにしました。

正面はおじさんとグレイスが塗り、横の片方の面や後ろの面を彼らに手伝ってもらったのですが……おじさんが思っていたとおり、彼らはグレイスよりもあまりうまく塗れていませんでした。一応塗り方を教えてはみたのですが、ケビンJrなどは「言われたようにやってるよ!」と言いながら、ただ雑に塗っていきます。今度ばかりはおじさんも「味があっていい」とは言えませんでしたが、まあ暫くして気に入られなければ、また塗り直せばいいという話でもあります。

おじさんはペンキが乾くまでの間、ケビンJrとティム、それに庭で遊びながら作業を見ていたニックのことを家の中へ招き、おやつを振るまうことにしました。まあ、ペンキを塗ってくれたお駄賃といったところです。

そこへ、子供三人の面倒を見てもらっている間、買い物をしたりといった用事を済ませたマクグレイディ夫人が戻って来て、隣の家の変わり果てた壁の色を見て仰天しました。壁の色を塗り替えるとは聞いていましたが、まさかこんな変てこな色に変えるとは思ってもみなかったのです。

家の中ではグレイスとケビンJr、それにティムとニックの四人が、ボードゲームをしているところでした。三人とも、いつもはテレビゲームに夢中なので、たまにはこういうのも悪くないと思っていたかもしれません。

マクグレイディ夫人がやって来ると、おじさんは彼女にも紅茶を入れてあげました。それから、自分の焼いたパンのほうも勧めます。ジュリアもまた子供たち同様、おじさん手製のパンが大好きでした。

「ねえ、壁の色をなんでよりにもよって、あんな変な色にしたってわけ?」

ジュリアがズバリそう聞くと、おじさんではなく、モノポリーをしていたケビンJrが代わりに答えていました。

「そんなに変ってこともないよ!俺はべつにいいと思うけどなあ」

「そうだよ。なんだかまるで童話に出てくるお菓子の家みたいでいいじゃないか!」

ティムもそう援護射撃してくれましたが、ジュリアのほうでは息子たちの意見など一顧だにしません。

「いいえ、常識的に考えて、絶対変です!ほら、まわりの家を見てごらんなさいよ。庭の風景ともマッチした、落ち着いた雰囲気のいい家ばかりでしょ?あたしはねえ、何も嫌味や意地悪を言いたいんじゃないのよ。単にね、近所の連中が何を言うかってこと。『あのじいさん、あんな変てこな色に壁を塗り替えて、もしかしてボケはじめてるんじゃないか』とか、絶対陰でコソコソ言う奴がいるに決まってるんだから」

「ま、そりゃそうじゃろうな。もしわしが今も一人でこの家に住んでおるのだったら、近所の連中が文句言わんような無難な色を選んでおったことじゃろう。が、まあ、うちには今グレイスがおる。わしはべつに、グレイスがこの色がええ言うんじゃったら、近所の連中に気違い呼ばわりされようが、べつにどうでもいいんじゃ」

「そうよ、その意気よ、おじさん!」

グレイスはパシフィック通り、ノースキャロライナ通り、ペンシルバニア通りの買い占めに成功し、にんまり顔でそんなことを言っています。ケビンとティムは「チェッ」と舌打ちしていますが、ニックはまだ、そこまでゲームのルールについて、よくわかっていません。

「そうねえ。それじゃまあ、わたしも他人の家のことに色々言うのはよしておきましょうか」

そう言ってジュリアは、さっくりとやわらかいドーナツに手を伸ばしました。微かにメープルシロップの味を感じる、とても美味しい砂糖衣のドーナツです。

「でもジョン、あなた知ってる?」

ジュリアは今ではもう、おじさんのことをグレイさんではなく、ジョンとファーストネームで呼ぶようになっていました。

「同じ町内の……ほら、ここの通りを真っ直ぐ歩いていって、左に曲がった突き当たりにある家……たぶん、あなたも見たことあるはずよ。真紫の、屋根があずき色みたいな感じの家。あそこ、ブラウンさんのおうちだけどね、あの気違いみたいな色に変えたのは、三年か四年くらい前だったかしら。びっくりじゃない?よりにもよって薄紫でもラベンダー色でもなく、真紫よ、真紫。あの当時はみんな言ってたわねえ。その前までは確かに、『そろそろ壁くらい塗り替えたらどうなのかしら』ってくらい、壁の汚れが目立つ家ではあったのよ。確か前までの色は、茶色っぽかった気がするんだけどねえ。それで、まわりの人も聞いたみたいなのよ。『なんでよりにもよってこんなドギツイ色にしたんだ』って。そしたら、息子がこの色がいいって言って選んだんだっていうのよ。ほら、ブラウンさんち、親馬鹿なことで有名じゃない?それで、ユトレイシアの有名な私立大学の薬学科に馬鹿みたいにお金かけて入れたまではいいんだけど……大学卒業後はね、薬剤師として病院で真面目に働いてたらしいのよ。ところがなんか様子がおかしくなって帰ってきちゃって。今はもう家に引きこもって何年目になるのかしらねえ。あんなドギツイ紫色に壁を塗ったりなんかして、ブラウンさんちの息子さんは、今は精神病じゃなかったとしても、そういう因子を持ってるんじゃないかって、みんなそう言ってるわ」

「なるほどのう。でもまあ、親子三人仲よう暮らしているんだとしたら、他人がとやこういう必要もない気がするがな」

おじさんはアイスレモンティーを飲みながら、そんなふうに言ってみました。マクグレイディ夫人の気に入らない返答であろうことはわかっていましたが。

「さあねえ。どうなのかしら。ブラウンさんちは元は四人家族なのよ。でね、あそこの家は上のお兄さんの出来がよくて、妹のほうがパッとしない感じだったのよ。ところが、この素行の悪い妹のほうがその後結婚してね、子供が出来た途端、『親の気持ちがわかった。パパ、ママ、ありがとう』みたいになって、突然変わっちゃったのよ。こうなるとどうなるか、ジョン、あなたにわかるかしら?」

「さてな。ブラウンさんも孫が出来て良かったって話じゃないのかね?」

ここでジュリアはチッチッと白々しく指を振りました。「まったくもう、まるでわかってないわね、あなたは」とでも言うように。

「ようするに、兄と妹とで、立場が逆転しちゃったってこと。昔はともかく、今じゃちゃんと社会に適応してる高校中退の妹のほうが、孫もいて両親にとっては可愛いみたいになっちゃったんじゃない?ところが、出来のよかった兄のほうはドロップアウトして以来、親のお荷物みたいになっちゃってるのよ。あ~あ、うちの馬鹿息子どもも将来、そんなふうにならなけりゃいいけど」

ジュリアは最後のほうの言葉だけ、ケビンやティムに聞こえるように大きな声で言いました。ふたりはゲームに夢中で聞こえてないふりをしていましたが、ニックだけがよく意味がわからないながら、「ぼくはそんなふうにならないよ、ママ!」などと答えています。

「うちの有望株は末っ子のニックだけかもしれないわねえ。それに、うちの旦那の稼ぎだけじゃ、三人とも大学へ行かせるのは難しそうだし……嫌だけど、わたしももう少ししたらパートにでも出なきゃならないかもしれないわ」

「郵便公社の非正規職員なんてどうかね?」

おじさんは、新作のパンケーキを冷蔵庫から出してきながら言いました。最初は個性が強烈と思ったマクグレイディ夫人ですが、慣れてくるとそれほどでもなくなってきたかもしれません。それに、気の多い年下の夫と、三人も男の子を抱えているというだけで……ある程度のことは免除されて然るべきなのかもしれないと、近ごろではおじさんのほうで思うようになっていたかもしれません。

「あら、そんなの募集なんてしてる?」

「そうじゃな。一年中いつでも、ということではないが……たまに募集しておることがあるから、そういう時に面接に行ってみたらいいかもしれんよ。ジュディさんは人あたりもいいから、窓口業務もお手のものじゃろうし、仕分け業務のほうもな、難しいことはなんにもないからの。ただ、毎日同じことの繰り返しじゃから、もしかしたらジュディさんには物足らんかもしれんが……大体一年契約でな、勤務態度が悪いと契約は延長にならんだろうが、まあ真面目に働いてさえいたら、大体は更新になるよ。非正規じゃから、ボーナスは出ないが、パートタイムの仕事としてはそう悪くない給料がでるし、何より体がラクじゃと思う。スーパーやなんかで働くのに比べたらな。ただ、郵便局の局長がどっか転勤になって新しくやる気満々の奴がやって来たりすると、突然『人事を一新する』とか言い出して、真面目に働いてる非正規の人たちを突然クビにしだしたりとか、そういうことがあってな。まあ、そういう変な奴が局長にでもならん限りは結構長く勤められると思うがの」

「へえ……」

おじさんが出してくれた、冷えた抹茶のパンケーキがとても美味しかったので、ジュリアはあずきと生クリームののったそれをぺろりと平らげてしまいました。実は最近、おじさんはオーガニックスーパーで抹茶を手に入れて以来、抹茶○△を作るのに凝っているのです。

「そういうの、次はいつ募集するかとかって、昔の何かのツテで教えてもらったり出来ないもんかしら?」

「そうじゃな。まだわしの知っとる職員がノースルイス中央郵便局におるから、今度聞いてみよう」

――こうしたわけで、マクグレイディ夫人は、次回の募集時期が来年の四月頃であることを知ると、そちらに応募して働きにでるということにしたようです。ジュディにしても、もしそれがスーパーのレジ打ちですとか、ファッションアドバイザーとして服を売るとか、そうした仕事でしたら、あまり気が進まなかったかもしれません。けれども、郵便局ではちょっと働いてみてもいいなと思ったので、その後、週に五日、毎日四時間パートの仕分け作業の仕事に就くということにしたようです。

不思議なことですが、マクグレイディ夫人は働きにでるようになってから、夫との喧嘩も減り、夫のほうでも少しくらいは家事を手伝ってくれるようになったようです(前までは「それは専業主婦の仕事だろ」といった感じで、何もしない人だったのですが)。思うに、マクグレイディ夫人は、元が社交的な人なだけに、ずっと家にいて家事仕事だけをしていることで……もしかしたら、自分の本来の能力を生かせなくて、心の中に澱(おり)のようなものが溜まっていたのかもしれません。そしてそれが淀みなく流れていくという循環が出来たことで、実際は以前より忙しくて大変なはずなのですが、心のほうが健全なほうへ向かい、変にしつこく夫の浮気を疑うことがなくなったということが――夫との関係性が前以上にうまくいくようになった理由だったようです。

* * * * * * *

こうしたことは、来年四月以降に起きたお話なので、ここでもう一度、グレイスが小学三年生に進級して、登校一週間後、そして二週間後といった時に起きたことに話を戻しましょう。

グレイスはやっぱり、最初に自分で直感したとおり……なんとなくその三年A組の雰囲気に馴染めませんでした。どこがどう、とか、それがどうしてなのかということは、彼女自身にもよくわかりません。ただ、これも最初に予感していたとおり、クラスの中心はアリス・アディントンという女の子を中心にまわりはじめていたと言っていいでしょう。彼女はクラスのみんなのまとめ役であり、お手本とすべき優等生、また、フランス人形のように容貌の可愛らしい子だったので、男の子たちもみんな、憧れの眼差しで彼女のことを見ていたといっていいでしょう。

この三年A組の中で、グレイスは一年生の時や二年生の時とは違って、急に目立たない地味な生徒となり、友だちも、眼鏡をかけていて大人しい感じのするメアリー・エイブラハムひとりきりでした。

実は、グレイスがクラスで目立たなくなったことには理由があったかもしれません。何故かと言いますと、一年生や二年生の時には、ある種の『周囲の求め』があって、グレイスは無意識の内にもそうしたクラスのみんなや先生の期待に応えていたところがあったのです。特に二年生の時には、フランク・クレイグのことがありましたので、彼の悪影響から守って欲しいといったような要望が女子・男子の両方からあったというのは確かです。

けれども、三学年に進級してみると、そうしたこともなくなり……言ってみれば、今までグレイスのいた地位に、今はアリス・アディントンが座っているといったような具合なのでした。

このアリスという女の子は、先生に急に当てられてもいつでも完璧に受け答えしますし、他の子が間違った答えを言ってまごついたりしたあと、あるいは何人もの生徒が答えられなかった最後に彼女が当てられて、完璧にすらすら答える――何かそうしたところのある子でした。グレイスは前まで、手を挙げて何かを受け答えする時に「間違ったらどうしよう」とか「みんなに笑われたらどうしよう」といった緊張感をあまり感じたことがありませんでした。

でも、一度先生の質問に答えられず、軽くおどけた態度でごまかしたあと(クラスのみんなはいい意味で笑っていましたが)、アリスが至極完璧に答えただけでなく……そのあとちらと、自分のほうを馬鹿にしたような目で見た瞬間、グレイスは顔が真っ赤になりました。けれどももちろんそんなこと、フランク・クレイグに対した時のように「ちょっとあんた、何よ!あの態度。鼻で笑ってくれちゃってさあ」と、アリス相手に掴みかかるわけにもいきません。

こうしたことがあってから、グレイスはクラスで手を挙げて何か答えても無意味な気がしてきました。それで、あまり積極的にクラスで発言することもなくなり、以前とは違って目立たない感じの生徒になってしまったのかもしれません。

でもグレイスは、それでも別にいいと思っていました。三年A組は女の子十五名、男の子十五名の三十人学級で、担任の先生は若い女の人で、名前をキャロル・アンダーソンと言いました。副担任の先生は少し年のいったベテランの先生で、グレッグ・マコーマック先生と言います。そしてアリスはキャロル先生からもグレッグ先生の両方から可愛がられているような感じの生徒でした。そのせいかどうか、グレイスは一年生の時の担任のエレノア先生や二年生の時の担任のダニエル先生の時のように、このふたりの先生とはそんなに仲良くしたいとはあまり思えなかったのです。

それでも、グレイスはメアリーという友だちさえいれば、とにかく学校へ行くのは楽しいですし、毎日彼女がグレイスの家に来るか、あるいはメアリーの家へ行くかという関係性でした。メアリーは絵がとても上手で、「将来はイラストレーターになるのが夢なの!」と言っていました。それと、彼女もまた日本のマンガのファンだったので、お互いに持っている本を交換しあったり、きのう見たアニメやテレビの話をしたり……ふたりは至極気のあう友だち同士だったのです。

ところがある時――グレイスは放課後、クラスの女の子たちがメアリーを囲んで、こんな話をしているのを偶然聞いてしまいました。三年生になると、週に三回、月曜日と水曜日と金曜日に午後から一時間か二時間ずつ授業があります。そしてその日は金曜日で、午後から二時間、年長の生徒たちと一緒に自分の好きなクラブ活動をするという週に一度の活動がありました。グレイスは茶道クラブを選択し、メアリーはイラストを描くクラブ活動を選んでいました。ですからこの時、ふたりは別々に教室へ戻ってきていたのです。そしてこの金曜日は、それぞれが選択したクラブ活動のほうが終わったら、おのおの帰っていいということになっていました。

「ねえ、あなたのうちのお父さん、公務員なんですってね?」

「公務員っていうか……」

メアリーはクラスの女の子たちに囲まれて、もごもごアリスの質問に答えました。

「公立高校で学校の先生をしてるってだけだわ。歴史とか教えてるから、色んなことにすごく詳しいの、うちのパパ」

「あら、そうなの。うちのパパはね、教育省の長官なのよ。もしうちのパパがその気になったら、あなたのパパの首なんかすぐ飛んじゃうんだから」

ここでまわりの女の子たちがくすくす笑いだしたので、メアリーは自分の机のほうへ向かおうとしました。片付けをしてすぐ帰ろうと思ってのことです。

「メアリー、悪いこと言わないから、あなたもわたしたちの仲間になりなさいよ」

今度は、アリスの取り巻きのひとり、エリザベス・ロスが意地悪い顔つきで言いました。

「あたしたち、はっきり言ってグレイス・グレイなんて変な名前の子が大嫌いなのよ。だからね、あなたさえあたしたちの仲間になってくれたら、まあ、悪いようにはしないわ」

「悪いようにはしないって……」

メアリーは水彩絵の具やパレット、色鉛筆などを片付けると、リュックを背にしてクラスから出ようとしていたところでした。けれども、エリザベスが後ろからぐっとそのリュックを掴んでメアリーのことを引きとめようとします。

「あたしたちはね、あんたに悪意はないのよ。ただ、グレイがひとりぼっちになって泣くところが見たいっていうそれだけなの。だから、今あなたには二つの道があるってことになるわね」

今度はまた、アリスがそう言いました。

「ようするに、あたしたちの仲間になるか、それともグレイスなんていう子のために、あなたも仲間外れにされるか……ふたつにひとつよ。それに、あなたのパパの首がかかってるってことも、忘れないことね」

グレイスはここまで聞くと、堪らなくなってその場から走りだしていました。もちろん、グレイスのカバンはまだ教室に置いてありましたから、また取りに戻って来なくてはなりません。でもそれは、教室から誰もいなくなった頃合を見計らって……という、たぶんそんなことになるでしょう。

この日、グレイスは片手に野に咲き残っていた黒百合の花を握りしめて帰ってきました。おじさんはいつもと同じく、おやつの用意をしてグレイスの帰って来るのを待っていたのですが――グレイスが泣いているのを見て、まったく驚いてしまいました。しかもカバンも何も持っていなくて、靴や服の裾が泥だらけとあっては尚更です。

「……一体どうしたのかね、グレイス」

何分、男の子に意地悪されてもすぐにやり返せるくらい根性のある子です。そこでおじさんは一体何事が起きたのだろうと、すっかり驚いていました。

「おじさん!あのアリスって子、あたしが最初に言ってたとおりの子だったわ。あの子、見た目は綺麗かもしれないけど、腹の中はこの黒百合みたいに真っ黒な子なのよ!」

まずはグレイスのことを落ち着かせようと思って、おじさんはダイニングテーブルの椅子にグレイスのことを座らせました。それからテーブルの上にティッシュの箱を置き、それから美味しい紅茶を入れることにします。

「それが、おまえが黒百合の花を片手に握ってて、靴とジーンズの裾が泥だらけになってる理由なのかね?」

「ううん、違うの!」と、グレイスは必死にかぶりを振りました。「ただ、歩いてたら黒百合の花が原っぱに咲いてるのが見えたもんで、あの女、この黒百合みたいな奴だわと思って、ひきむしってやろうとしたのよ。そしたら、足許がぬかるんでたもんで、泥だらけになったの!それに、よく考えたら花に罪はないなと思って、結局茎のところから摘んで帰ってきたってわけ!!」

ノースルイスでは、きのうとおとついにかけて結構な量の雨が降ったことをおじさんは思い出していました。それと、黒百合の花言葉のひとつに<呪い>という言葉があることも……。

「そのアリスって子に何か、意地悪でもされたってことなのかね?」

もしそうなら、おじさんは断固先生たちに抗議するつもりでいました。そして、この時おじさんが普段ならばありえぬ、怒りの感情をにじませたことで――グレイスは思わずくすりと笑ってしまい、それで泣きやむことが出来たのでした。

「なんかね、あの子、パパが教育省の長官なんですって。メアリーのパパって、公立高校の先生をしてなさるでしょ?だからね、アリスはメアリーのパパのことをクビにも出来るって脅したの!」

「なな、なんと……」

おじさんは、本当に驚いてしまいました。アリスのパパが教育省の長官であることが、ではありません。グレイスとは気が合わないかもしれませんが、理想的な優等生と思われていたアリスが、「脅した」という事実に対し、純粋に驚いたのです。

「でね、メアリーに自分たちの仲間になれば、除け者にはしないみたいなことを言ったのよ!あたし、びっくりしちゃって。なんとなく薄々そうと感じていなくもなかったけど……アリスやエリザベスたちはあたしのことが大嫌いなんですって。だから、あたしのことを仲間外れにしたいから、メアリーに自分たちの仲間になれって言ったのよ!」

「そ、そのことに対してメアリーはなんて答えたのかね?」

おじさんはすっかり狼狽してしまいました。これまで、グレイスはいつでも友だちに不自由しないような子でしたから、そうしたことで悩むことは今後もないだろうと、何故か決めてかかっていたのです。

「わかんないわ、おじさん。あたし、べつに盗み聞きするつもりじゃなかったのよ。ただ、茶道部で先輩たちとお茶をいただいて、教室に戻って帰ろうとしただけなの。そしたら、アリスやエリザベスや他の女の子たちが、メアリーを囲んでそんな話をしてるのが聞こえてきて……でね、廊下の向こうのほうから柔道とかサッカーとか、クラブ活動を終えた男子たちが戻ってきだしてたから、あたし、なんかもう堪らなくなって逃げるみたいにして帰ってきたの!」

「そうじゃったのか……」

「おじさん、あたしどうしよう!もしメアリーがもうあたしと明日から口も聞いてくれなくなったら、あたし、学校でひとりぼっちになっちゃう!おじさん、あたしもう、生きていくのがなんだかすっかり嫌になったわ」

おじさんはとりあえず、おやつのドーナツやパイをグレイスに勧めました。グレイスは再びこみ上げてきた涙をティッシュで拭うと、まずは一口二口紅茶を飲み、気持ちを落ち着けてから、ひとつ深呼吸しました。それから、レモンパイに手を伸ばします。こんなに美味しいものを、こんなぐちゃぐちゃな気持ちのまま食べるのは、なんとももったいないことだと思いながら。

「まずは、グレイスのカバンのほうはわしが取ってこようかの。そうじゃな。もうちょっと時間がたって、大体の子供らが学校からいなくなってからでも……」

「いいのよ、おじさん!あたし、ひとりででも学校へは行けるわ。おじさんにカバンを取ってこさせるような、そんな腰抜けにあたしをさせないでちょうだい!」

グレイスはブルーベリーパイを食べながら、キッと前を向いて言いました。それで、おじさんは(それでこそグレイスじゃ)と嬉しくなりましたが、なんといってもこの場合、一番の懸念事項はメアリーのことでした。彼女がもし、仲間外れにされることを恐れず、グレイスとこれからも仲良くしてくれるといいのですが……。

(じゃからといって、わしがまさかメアリーの家に電話して、『実際のところ、そこはどうなっとるんじゃ、ええ?』などと聞くわけにもいかんからの。子ども同士のことに大人が変に嘴突っ込むというわけにもいかんし、さて、どうしたもんかの)

結局この日、グレイスのカバンは同じクラスのアダム・オブライエンという子が届けてくれました。実をいうと、グレイスはアダムとこれまで、一度もクラスで口を聞いたことがありません。彼は週に一度二時間ある三~六年生の合同授業では、アメフトを選択していました。それで、授業とそのあとの片付けの終わったあと、彼は他のサッカーや柔道といった合同授業を終えたクラスメイトと廊下を歩いてきていたのです。そして、グレイスがどこかハッとしたように走っていくのを見て――その時点でなんとなくピンときていました。彼はアリスの家の近所に住んでいて、二年生の時も彼女と同じクラスでしたから、そのうち何か起きるだろうとはなんとなく予感していたのです。

でも彼は、そうしたことは何も口にしませんでした。その後、教室にアダムと彼の友だちのエドとテッドが入っていくと、女子たちは慌てたようにサッと身を翻して、帰り仕度をはじめていましたが、アダムはメアリーの様子がおかしいことに、鋭く気づいていたのです。

けれども、女子たちの間にあることに口出しするわけにもいきませんでしたから、その後、友だちに「え?おまえまだ帰んないの?」と言われても、「ああ、ちょっと」とだけ答えて、グレイスが戻ってくるのを待っていました。そして、他のクラスメイトの全員が帰っても、グレイスのカバンだけ、机の上に残っているのを見て……彼は通り道だったせいもあり、グレイスの家のほうへ立ち寄ってくれたのでした。

「おお、こりゃどうも、どうも」

おじさんはすらりと背の高い少年がドアのチャイムを鳴らしたとわかると、グレイスのことを大声で呼びました。

「ほれ、おまえさん、よかったらうちにあがっていかんかね?グレイスのカバンを届けてくれたお礼に、おやつでもあがっていきなさい。是非、そうしなさい」

この時おじさんは、喜びに顔をほころばせていました。何故といって、グレイスは前からずっと男子の友だちも多かったからです。もし女の子の友だちがいなくなっても、誰か男の子で親しくしてくれる子がいれば……再び、グレイスの学校生活は明るく輝きはじめるかもしれません。

「え?なんであんたがあたしのカバンなんか持って帰ってくんの?あたしたち、口聞いたことあったっけ?」

あからさまに(なんかキモいんだけど)という眼差しで、グレイスは玄関口でアダムのことを睨みつけていました。実をいうと、このことには理由があります。グレイスは何度か、クラスの中でアダムがアリスとしゃべっているところを見たことがありました。ゆえに、もしかしたらアリスの差し金かもしれないと思い、疑いの目でアダムのことを見ていたのです。

『あの子、可哀想な子なのよ。なんでもね、パパもママもいなくって、しなびた役立たずのおじさんみたいな人とふたりで暮らしてるんですって。ヴァネッサがそう言ってたわ』

アダムはアリスがそう言っていたことがあるのを、この時思いだしていました。前からアダムはアリスの言うことは額面通り受けとめず、割り引いて考えたほうがいいというのは知っていましたから、確かにしなびた感じのおじさんが目の前に現れても、おじさんのことを役立たずとまでは思いませんでした。

「いえ、俺はただ……このカバンだけ、届けにきただけなので。それでは、失礼します」

アダムは九つにして、すでに顔の表情のよくわからないクールさで、それだけ言って去っていきました。グレイスはといえば、カバンの中にカエルかゴキブリでも入ってはいまいかと思い――あるいは、なくなっているものがないかと疑い――カバンの中のものをひとつひとつ点検していきましたが、とりあえずそういうことだけはなかったようです。

一方おじさんは、庭を横切って去っていこうとするアダムのことを追いかけると、彼のことを美味しい手製のパンで買収しようとしました。いえ、実際にはただ「家に帰って家族で食べなさい。それと、これからもグレイスのことをよろしく」と言っただけでしたが、アダムはお腹がすいていたので、そのうちのひとつを食べながり帰り……(あのおじさんは確かにちょっと変だけど、ちゃんと役には立つな)などと、そんなことを思っていたかもしれません。

この日、「生きていくのが嫌になった」と落ち込むグレイスのために、おじさんは最初の予定を変更して、色々とご馳走を作ってあげました。「気分が暗いから、いっそのことこのまま宿題でもするわ」と言うグレイスが不憫になり、彼女が宿題を片付ける間、ケーキとアイスとフルーツまで買いに走っていたほどでした。

グレイスはそうしたおじさんの気遣いがわかっていましたので、それ以上おじさんに話して聞かせても仕方のないようなことを繰り返しはしませんでしたが、けれども、美味しいケーキを食べておじさんと寛ぎ、テレビを見ている間もそのことが頭を離れていきませんでした。そして、ベッドの枕に頭をつけてからも、こう思っていました。

(とにかく、明日があたしにとっての『審判の日』だわ。神さまの審判の日よりも先に、こんな日がやってくるだなんてねえ……明日、もしメアリーと顔を合わせて、メアリーが目を逸らせるようだったら、あたしの学校生活は終わるんだわ)

グレイスはタオルケットを頭まで被ると、暗く沈んだ心で眠りに落ちていきました。グレイスはいつもは、教会で教えてもらったとおり、眠る前に祈ったり、特に楽しいことやいいことがあった日には、天国のパパやママにもその日あったことを教えてあげたりしていました。けれどもこの日、グレイスは神さまのこともパパやママのことも考えられませんでした。そのくらい、このことはグレイスの心に重くのしかかっていたのです。

一方おじさんはといえば、その逆だったかもしれません。おじさんは毎日、夜眠る前に(グレイスがよい子に育っていることを感謝します)と神さまに祈ったり、グレイスのパパやママにも(あの子はすくすく元気に育っておるから、心配しなくても大丈夫じゃ)といったように、心の中で話しかけることがよくありました。そしてこの日、おじさんはベッドの中で眠りに就くまでの間、神さまにも、グレイスのパパやママにも、必死にお願いしながら眠りに落ちていたのです。自分の知りうる細かい事情についてまでも順番に心の中で話していき、(ですから、今こそあなたさまのお力が必要なのです、イエスさま)と祈り、(どうかメアリーがこれからもグレイスと仲良くしてくれますように)とお願いしながら眠りに落ちていったのでした。そして、グレイスのパパとママにも(あの子を助けてやっておくれ)と頼んでいるうちに、おじさんは最後、くーすー寝息を立てるということになっていました。

>>続く。