このブログは「中年おじさんの散策」2の継続版です。私の情報は、facebook twitter.を確認ください。

何かご質問があれば、コメント欄 or sosamu@ya2.so-net.ne.jp にご連絡ください。

中華街は、中華街の魅力を、最近の中華街は中年おじさんの散策part2-ご覧ください。

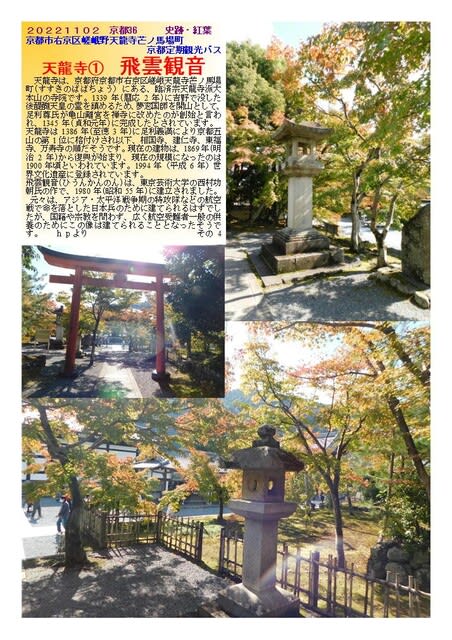

20221102 京都36 史跡・紅葉

京都市右京区嵯峨野天龍寺芒ノ馬場町

京都定期観光バス

天龍寺① 飛雲観音

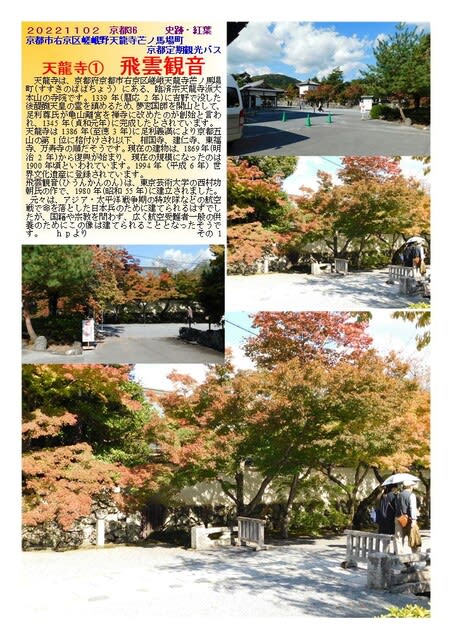

天龍寺は、京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町(すすきのばばちょう)にある、臨済宗天龍寺派大本山の寺院です。1339年(暦応2年)に吉野で没した後醍醐天皇の霊を鎮めるため、夢窓国師を開山として、足利尊氏が亀山離宮を禅寺に改めたのが創始と言われ、1345年(貞和元年)に完成したとされています。 天龍寺は1386年(至徳3年)に足利義満により京都五山の第1位に格付けされ以下、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺の順だそうです。現在の建物は、1869年(明治2年)から復興が始まり、現在の規模になったのは1900年頃といわれています。1994年(平成6年)世界文化遺産に登録されています。

飛雲観音(ひうんかんのん)は、東京芸術大学の西村功朝氏の作で、1980年(昭和55年)に建立されました。 元々は、アジア・太平洋戦争期の特攻隊などの航空戦で命を落とした日本兵のために建てられるはずでしたが、国籍や宗教を問わず、広く航空受難者一般の供養のためにこの像は建てられることとなったそうです。 hpより

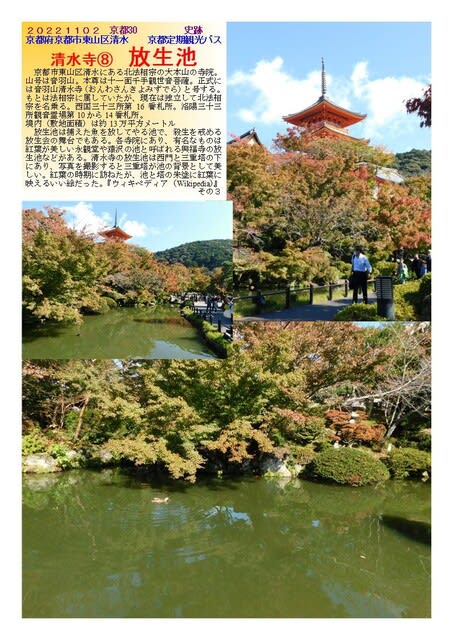

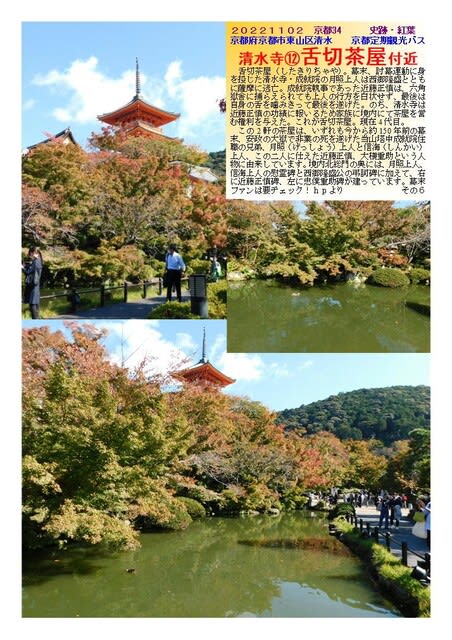

史跡-501 清水寺⑧ 放生池

「京都20221102②」

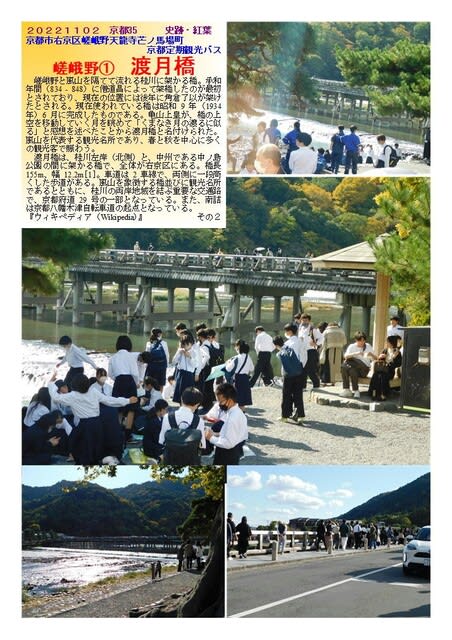

史跡-500 嵯峨野① 渡月橋

202112までの史跡

史跡-420 日光街道 助町・